Sonderentwicklung mit Max-Planck-Institut für Sonnensystemforschung:

Bruchfeste Keramik in wichtigem Detektor

Fortsetzung des Artikels von Teil 1

Technische Keramik für Einsatz im All prädestiniert

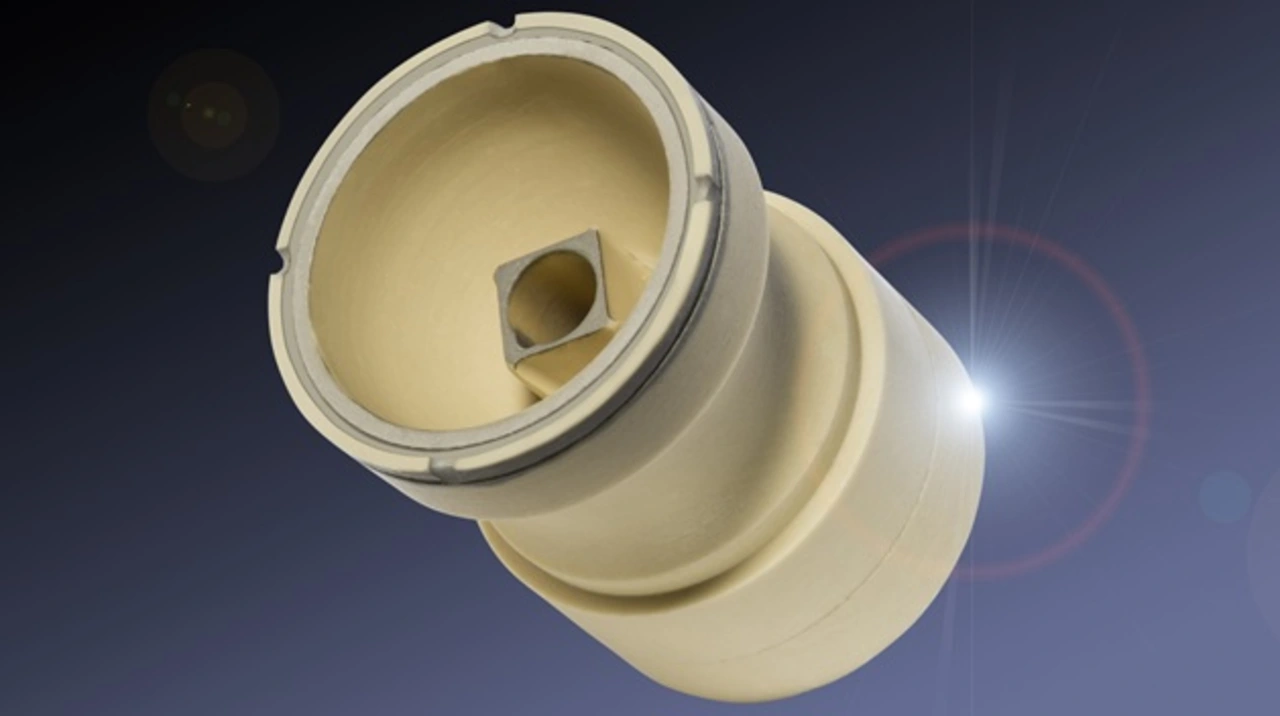

Herzstück von Ptolemy ist ein Detektor, bestehend aus Elektronenvervielfacher-Kanälen, den das deutsche Max-Planck-Institut für Sonnensystemforschung (MPS) entwickelt hat. In der Regel sind die spiralförmigen Kanäle komplett aus schwarzem Bleiglas gefertigt. Die Elektronenvervielfacher-Kanäle (Bild) von Ptolemy sind dagegen aus einer Kombination von Bleiglas und Technischer Keramik hergestellt – der hohle Trägerkörper besteht dabei aus alkalifreiem Sondersteatit (Magnesiumsilicat), dessen Innenraum mit Bleiglas benetzt wurde.

„Für den Einsatz von Systemkomponenten in der Raumfahrt bestehen besondere Anforderungen“, erklärt Dr. Fred Goesmann, Physiker in der Abteilung Planeten und Kometen am Max-Planck-Institut für Sonnensystemforschung. Im Gegensatz zu Detektoren, die ganz aus Glas gefertigt sind, verfügen Keramik-Glas-Detektoren über eine hohe mechanische Stabilität und über eine hohe elektrische Isolationsfähigkeit. Bereits beim Start der Rakete, die die Raumsonde ins All schickt, treten große Vibrations- und Schockbelastungen auf. Das dabei entstandene Frequenzspektrum überträgt sich unmittelbar auf die Komponenten von Rosetta wie auch auf die Detektoren im Ionenfallen-Massenspektrometer und kann diese zerstören.

„Wenn das Glas im Detektor zerbricht, ist das Ionenfallen-Massenspektrometer nicht mehr funktionsfähig. Dieses eine Instrument könnte die gewünschten Informationen für die Isotopenverhältnismessung nicht mehr liefern“, beschreibt Dr. Goesmann das Ausmaß einer Schädigung der Instrumente. Die Technische Keramik übernimmt in diesem Einsatzfall eine Schutzfunktion aufgrund ihrer hohen Widerstandsfähigkeit. Sein Vorgänger, Dipl.-Phys. Hans Lauche, heute im Ruhestand, hatte seinerzeit die Eigenentwicklung vorangetrieben.

Damit das Messsignal unverfälscht bleibt

Der keramische Tragkörper des Ptolemy-Detektors verfügt über eine hohe elektrische Isolation. Diese sorgt dafür, dass das Messsignal nicht verfälscht wird. Ein weiterer Vorteil der Technischen Keramik: Sie lässt sich leicht bearbeiten, um die komplexen Formen und Windungen innerhalb des Kanals überhaupt herstellen zu können. Martin Sembach, Geschäftsführer von Sembach Technical Ceramics, verdeutlicht: „Mit Rosetta ist das erste Mal in der Geschichte der Weltraumforschung eine Raumsonde auf einem Kometen gelandet. Wir sind sehr stolz darauf, dass eine Komponente aus Sembach-Keramik Teil dieser besonderen Expedition ist und diese dank ihrer einzigartigen Werkstoffeigenschaften zum Gelingen der Mission beiträgt.“

Technische Keramik findet sich in Geräten zahlreicher Weltraummissionen. Im Deutschen Museum München beispielsweise ist ein Weltrauminstrument der Raumsonde Cassini ausgestellt, das Sembach-Keramik enthält.

Jobangebote+ passend zum Thema

- Bruchfeste Keramik in wichtigem Detektor

- Technische Keramik für Einsatz im All prädestiniert