Wireless Power im kW-Bereich

Achtung! Starke Magnetfelder

Zum Schutz vor Magnetfeldern, wie sie bei der induktiven Energieübertragung zum Laden von Fahrzeugakkus entstehen, sind Grenzwerte zu beachten. Entwickler von Wireless-Power-Systemen sollten die starken magnetischen Felder in ihrer Risikoanalyse berücksichtigen.

Das induktive Laden von Fahrzeugen bietet gerade im Hinblick auf E-Mobility eine Reihe von Vorteilen. Der Ladevorgang läuft nicht nur kabellos ab, es besteht auch noch die Möglichkeit, das Fahrzeug während der Fahrt zu laden. Allerdings entstehen je nach Ladeleistung starke Magnetfelder im hohen kHz-Bereich, bis circa 85 kHz, mit pulsierender Signalform.

Die Ladeleistungen im Automobilbereich liegen derzeit beim Laden während des Parkens typischerweise bei 7 kW, 11 kW und 22 kW. Das induktive Laden während der Fahrt befindet sich zurzeit in der Testphase und erfordert Ladeleistungen im Bereich von 20 kW bis 100 kW, Tendenz steigend.

Diese hohen Ladeleistungen verursachen jedoch eine hohe Störeinwirkung auf empfindliche Elektronik, wie zum Beispiel elektronische Steuerungen, Implantate oder Sensoren für Temperatur, Drehzahl, Hallgeber etc. Diese Sensoren arbeiten teils mit geringen Signalspannungen im mV-Bereich. Medizinische Wearables wie aktive Implantate – Herzschrittmacher, Defibrillatoren, Insulin- und Schmerzmittelpumpen – arbeiten mit noch kleineren Signalspannungen im µV-Bereich. Diese sehr geringen Signalspannungen können durch die beim induktiven Laden auftretenden Störeinwirkungen leicht beeinflusst werden. Zusätzlich zu den Störeinwirkungen auf Elektronik können starke Magnetfelder auch biologische Auswirkungen auf den menschlichen Körper haben.

Magnetfelder und deren Störpotenzial im Industriebereich

Im Industriebereich erzeugen z.B. Schaltnetzteile oder Frequenzumrichter zur Ansteuerung von Elektromotoren starke Magnetfelder, die als Störung auf empfindliche Kabel oder Elektronikschaltungen, wie Sensoren, Drehgeber, kapazitive oder induktive Schaltelemente sowie speicherprogrammierbare Steuerungen oder komplexe Datenbussysteme, einwirken. Die Sensorsignale sind dabei mit einem Störsignal überlagert und werden dadurch verfälscht. Mögliche Folgen dieser Störung können eine fehlerhafte Kommunikation in Bussystemen oder eine Fehlfunktion einer Steuerung sein, z.B. ein fälschlicherweise ausgelöster Reset. Bei starken Leistungsspitzen in Systemen entstehen Hochspannungstransienten und Magnetfeldspitzen, die dann oft zu sporadischen Systemausfällen führen.

Die Wirkung der Magnetfelder in Bezug auf den Menschen

Die Taktfrequenzen bei Schaltnetzteilen beginnen bei ca. 25 kHz und reichen bis in den MHz-Bereich. Bei Frequenzumrichtern werden Taktfrequenzen von etwa 4 kHz bis 32 kHz erreicht. Aufgrund der Rechteck- bzw. Pulssignalform haben zusätzlich alle Oberwellen einen Einfluss auf das Störspektrum.

Das Institut für Arbeitsschutz (IFA) hat bei komplexen Großinstallationen, direkt vor geöffneten Schaltschränken, bereits Magnetfelder im Bereich jenseits 100 A/m gemessen. Diese Störmagnetfelder können Störspannungen im Bereich von 500 mVSS bis zu einigen VSS in Signalleitungen, Busleitungen oder Platinen induzieren.

Im Leitfaden „Nichtionisierende Strahlung“ elektromagnetischer Felder des Fachverbands für Strahlenschutz e.V. [1] und dem BMAS Forschungsbericht 451 [2] wird ausführlich über die Wirkung von Magnetfeldern auf den Menschen berichtet.

Im Nahbereich von Ladespulen sind die elektrischen und magnetischen Felder sehr hoch, nicht in Phase und sehr inhomogen. Die durch Magnetfelder hervorgerufenen Wirbelströme verursachen im menschlichen Körper durch Potenzialunterschiede verschiedene Körperströme. Je nach Frequenz und Pegel können dadurch die Nerven- und Muskelzellen gereizt oder im Gewebe und den Organen eine Temperaturerhöhung erzeugt werden. Negative Auswirkungen auf den menschlichen Körper werden allerdings noch kontrovers diskutiert.

- Im Bereich der Simulation elektromagnetischer Felder bezogen auf den Menschen geht man davon aus, dass ein Magnetfeld im Körper eine stärkere Durchblutung verursachen kann, die wiederum für einen Temperaturanstieg verantwortlich sein könnte. Zu berücksichtigen sind Effekte auf passive Implantate – Erwärmung,

- Gewebeerhitzung – sowie auf aktive Implantate – Fehlfunktionen, Ausfälle.

Folgende Regelungen sind zu beachten:

Arbeitsschutz (national und innerhalb der EU):

- DGUV Vorschrift 15 (BGV B11, BGR B11) [3]

- Zusätzlich gilt die Verordnung zur Umsetzung der Richtlinie 2013/35/EU und zur Änderung von Arbeitsschutzverordnungen [4],

- EMF-Richtlinie 2013/35/EU [5]

Öffentlichkeit:

- 26. BImSchV (Verordnung über elektromagnetische Felder) [6]

International:

- Richtlinien und Leitfäden der International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP)

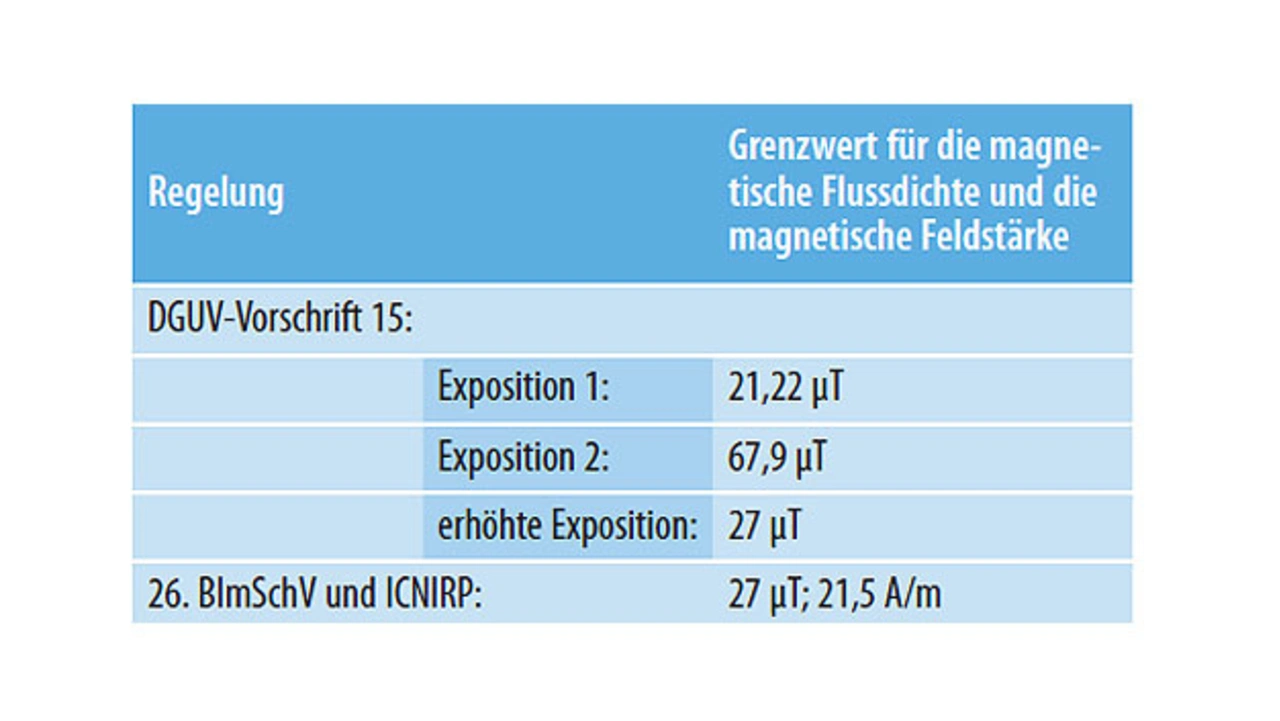

Die einzuhaltenden Grenzwerte für ein Magnetfeld bei einer Frequenz von 85 kHz sind in Tabelle 1 zusammengefasst..

Induktives Laden im kW-Bereich

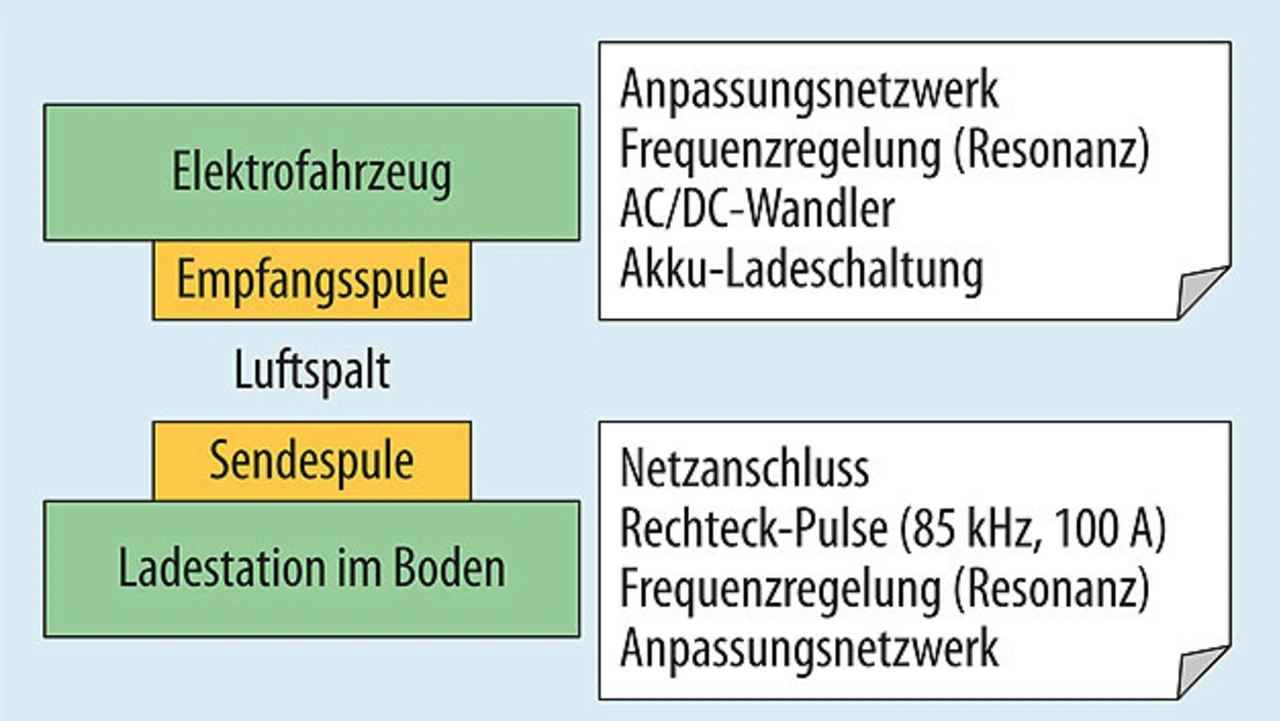

Bild 1 zeigt den stark vereinfachten physikalischen Aufbau einer induktiven Ladeschaltung. Zwischen Sende- und Empfangsspule in einem Fahrzeug sollte sich ein Luftspalt von ca. 10 cm befinden. Dies entspricht der Spaltbreite, die notwendig ist, damit die Spulen am Fahrzeugboden nicht durch Hindernisse oder Schlaglöcher mechanisch zerstört werden und dennoch ein hoher Ladewirkungsgrad >95 % erzielt werden kann.

Auch für Lastkrafwagen oder innerbetriebliche Transportsysteme sind induktive Energieübertragungssysteme zum Laden der Akkus während des Parkens denkbar. Der Ladevorgang kann dabei mit einer Sendespule oder einer Kombination von mehreren Sendespulen erfolgen.

Beim induktiven Laden während der Fahrt sind mehrere Ladespulen über die gesamte Fahrstrecke dicht hintereinander platziert, um eine homogene Feldstärke zu erzeugen. Jede Ladespule wird dabei mit einer Leistung von bis zu 100 kW betrieben.

Typische Magnetfeldstärken bei Ladeleistungen von 2 kW – 100 kW

Die zur induktiven Energieübertragung zum Laden von Fahrzeugakkus verwendeten Strompulse haben ursprünglich eine Rechteckform. Durch den Betrieb in Resonanz wird der Strom in den Spulen Sinus-ähnlich, er enthält aber dennoch einige Oberwellen. Die Schaltfrequenz liegt zurzeit bei etwa 85 kHz. Mehrere Leistungsstufen sind möglich: während des Parkens zwischen 7, 11 und 22 kW und etwa 20 bis 100 kW beim Laden während der Fahrt.

Die induktive Energieübertragung zum Akkuladen im höheren kW-Bereich erzeugt in etwa ein Magnetfeld mit einer Flussdichte von 250 – 1000 µT. Zum Vergleich: Bei einem Induktionskochfeld mit 2 kW entsteht bei einer Frequenz von etwa 25 kHz eine magnetische Flussdichte von 20 – 25 µT.

- Achtung! Starke Magnetfelder

- Sicherheitsmaßnahmen für das induktive Laden