Alternativen zu Quarzkristallen als Taktgeber

Keramik, Quarz und Silizium im Wettstreit

Fortsetzung des Artikels von Teil 2

Keramik, Quarz und Silizium im Wettstreit

Der primäre Takteingang lässt sich zur Annahme eines externen Taktsignals oder zum Betrieb mit einem externen Quarz konfigurieren. Dadurch können Entwickler wählen zwischen dem Einsatz eines geeigneten Taktsignals, wenn dieses bereits auf der Platine zur Verfügung steht, oder der Implementierung eines Quarz- oder Keramik-Oszillators in der Nähe des Bausteins, indem sie den Umkehrverstärker und die Rückkopplungsschleife nutzen, die nahe den Oszillator-Pins der MCU implementiert sind. Der Sekundär-Oszillatoreingang wurde unter Verwendung eines 32,769-kHz-Quarzes speziell für energiesparenden Betrieb entwickelt. Lässt man nun den Oszillator die gesamte Zeit über laufen, so wird eine schnelle Umschaltung auf den 32-kHz-Systemtakt für energiesparenden Betrieb möglich. Unter diesen Voraussetzungen kann der Primärtakt abgeschaltet werden, um Strom zu sparen. Allerdings muss der Entwickler bei der Rückkehr zum schnelleren Hauptoszillator sorgfältig auf die Hochfahrzeit des Quarzes achten.

Der interne schnelle RC-Oszillator weist eine Nennfrequenz von 8 MHz auf, und er bietet die Option, die MCU ohne die Verwendung eines externen Quarzes oder Keramik-Resonators zu betreiben. Jedoch wird durch die spezifizierte Genauigkeit des Takts dessen Einsatz in bestimmten Applikationen, zum Beispiel der USB-Kommunikation, möglicherweise unzulässig. Außerdem implementiert der PIC24F einen internen, energiesparenden RC-Oszillator mit einer Nennfrequenz von 31 kHz. Dieser findet zur Ansteuerung interner MCU-chaltungen Verwendung, einschließlich des Einschalt- und des Überwachungs-Zeitgebers (Watchdog Timer), ist jedoch auch vom Anwender konfigurierbar.

Distributor-FAEs bieten tatkräftige Unterstützung an

Die große Vielfalt derzeit verfügbarer Silizium-, Quarz- und Keramik-Oszillatoren bietet den Entwicklern bei der Auswahl einer Taktungsquelle leistungsfähige Wahlmöglichkeiten. Gesichtspunkte wie Kosten, Energieverbrauch und Umweltanforderungen beherrschen den Entscheidungsprozess. Durch leicht zugängliche Online-Datenblätter, gestützt durch hausinterne technische Experten sowie eine feldbasierte technische Vertriebsmannschaft ist Farnell in der Lage, bei der Auswahl der bestgeeigneten Bausteinart hilfreich zur Seite zu stehen. go

Quarz-Oszillatoren andererseits implementieren die gesamte Oszillator-Schaltung sowie den Quarz innerhalb eines einzigen Gehäuses. Auch zusätzliche Features wie Temperaturkompensation und Steuerfunktionen sind normalerweise vorgesehen, was zu einer stabilen und genauen Taktquelle führt. Ein gutes Beispiel für einen quarzgesteuerten Niederspannungs-Taktoszillators, der auf geringen Jitter und hohe Stabilität ausgelegt ist, stellt die eCera-X-Familie von Saronix dar: Sie ist in den Gehäuseabmessungen 7 mm × 5 mm lieferbar, die im Allgemeinen für Quarze und Quarz-Oszillatoren verwendet werden (Bild 3). Die mit 2,5 V betriebene SX-Familie erzeugt mit LVCMOS-Logikpegeln kompatible Taktsignale. Sie eignen sich aufgrund der lieferbaren Taktfrequenzen von 100 bis 160 MHz sowie eines Gesamt-Jitters (Spitze-zu-Spitze) von 40 ps für den Einsatz sowohl in Geräten der Telekommunikations-Infrastruktur – zum Beispiel in SONET-Linecards – als auch in FibreChannel-Applikationen, 10-Gbit/s-Ethernet-Karten sowie Server- und Speicherplattformen, die High-Speed-Protokolle wie Serial Attached SCSI (SAS) verwenden.

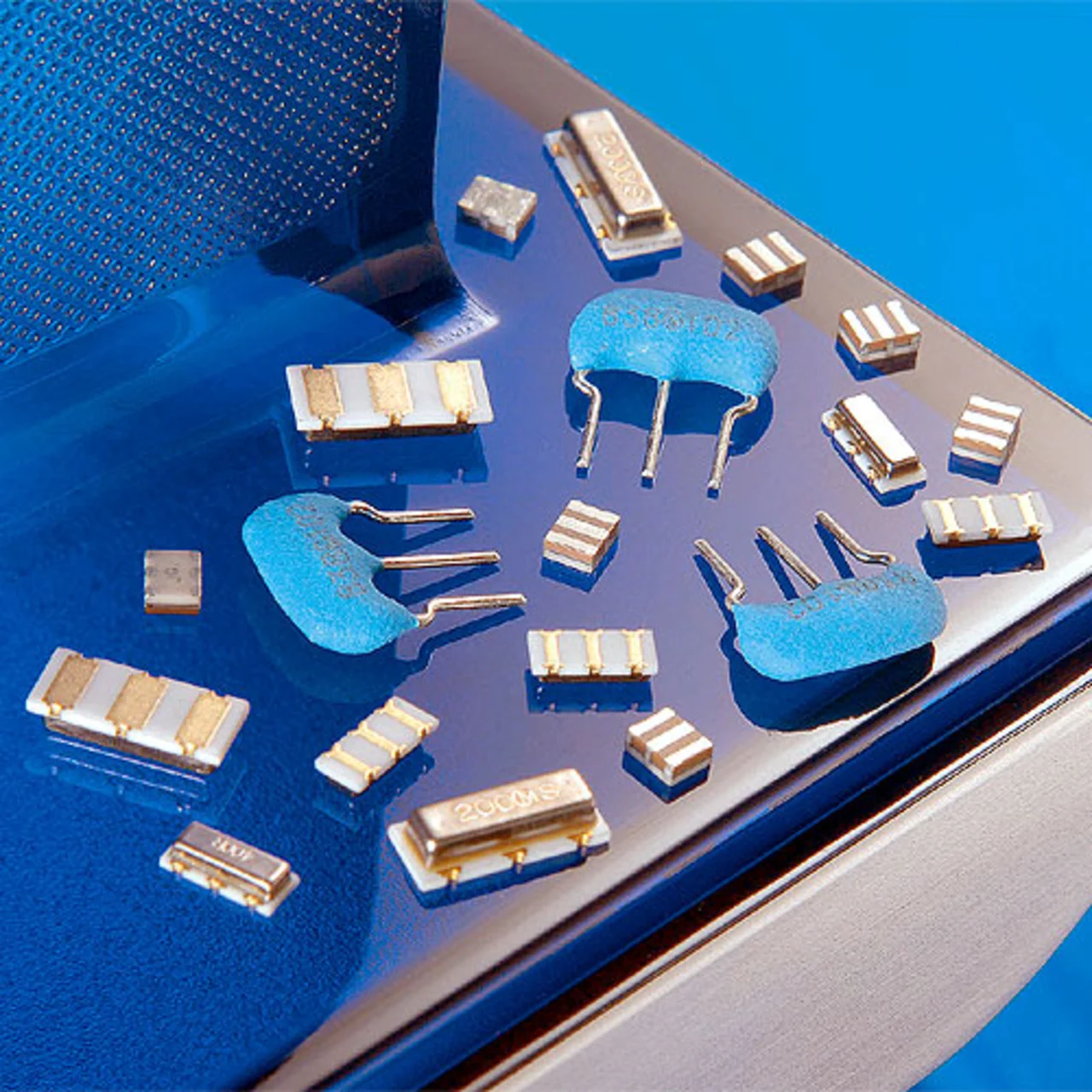

Als eine kostengünstigere Alternative zur Quarzkristall-Technologie können Keramik-Resonatoren, die piezoelektrische Materialien verwenden, in zahlreichen Anwendungen eine akzeptable Genauigkeit und Stabilität sicherstellen. Ein Beispiel dafür ist das Ceralok-Produktangebot von Murata. Dazu zählen Bausteine mit engen Toleranzen wie die Reihen CSTCR, CSTCE und CSTCZ in Standardfrequenzen von 4 MHz bis 48 MHz (Bild 4). Geeignet sind diese für Anwendungen wie USB-Geräte sowie Automotive-Systeme wie ABS, elektronische Motorsteuergeräte (ECUs) und Airbag-Controller. Auch wenn Frequenzstabilität und Toleranz im Allgemeinen größer sind als bei Quarz-Oszillatoren, so sind die jüngsten Keramikbaustein-Generationen doch in der Lage, den Anforderungen von Standards wie CAN im Kraftfahrzeugsektor oder von Full-Speed-USB bei kostensensitiven Produkten zu genügen. Ein weiterer Vorteil ist die verringerte Anzahl von Komponenten, beispielsweise in Hochfrequenzentwicklungen. In Systemen, die eine Taktfrequenz über der Resonanzfrequenz erfordern, benötigt ein Quarzoszillator eine zusätzliche LC-„Puffer“-Schaltung, um eine höhere Oberschwingung auszuwählen. Das ist bei einem Keramik-Resonator nicht notwendig. Außerdem kann ein Keramik-Resonator normalerweise innerhalb von 0,02 ms in Betrieb gehen, wohingegen ein vergleichbarer Quarz-Oszillator dazu ungefähr 2 ms braucht. Das kann in Applikationen mit äußerst geringem Energieverbrauch von großer Bedeutung sein, wo ein rascher Übergang in Stromspar-Betriebsarten und eine ebenso rasche Rückkehr in den Normalbetrieb erforderlich sind.

- Keramik, Quarz und Silizium im Wettstreit

- Silizium-Oszillatoren nicht stets das Non-Plus-Ultra

- Keramik, Quarz und Silizium im Wettstreit

- Taktgeber für PIC24-Mikrocontroller-basierende Schaltungen