Alternativen zu Quarzkristallen als Taktgeber

Keramik, Quarz und Silizium im Wettstreit

Fortsetzung des Artikels von Teil 1

Silizium-Oszillatoren nicht stets das Non-Plus-Ultra

Zu den Schlüsselmerkmalen elektrischer Oszillatoren zählen kurze Einschwingzeiten, die zur Energieeinsparung beitragen können, sowie die Möglichkeit, die Frequenz durch Einstellung der Werte der passiven Komponenten zu programmieren. Andererseits können die Fertigungstoleranzen von RC-Komponenten eine genaue Vorhersage der Betriebsfrequenz unmöglich machen. Darüber hinaus können Schwankungen von Temperatur und Betriebsspannung nennenswerte Auswirkungen auf die Frequenzstabilität haben.

Zwar wurden zahlreiche Schaltungstopologien entwickelt, um Faktoren wie Stabilität, Leistungsverbrauch und Wiederholbarkeit zu optimieren, doch stellt die Entwicklung eines RC-Oszillators unter Verwendung diskreter Bauelemente ein arbeitsintensives Unterfangen dar, zudem beansprucht er unter Umständen eine große Fläche auf der Leiterplatte. Stattdessen können Entwickler ihre Wahl aus einem breiten Angebot von Silizium-Oszillatoren treffen, beispielsweise die 73xx-Familie von Maxim. Die Vorteile dabei umfassen kleine Gehäuseabmessungen sowie Genauigkeiten im Bereich von 0,25 % über einen weiten Betriebstemperaturbereich. Außerdem wird eine Anfälligkeit gegenüber anderen Umwelteinflüssen wie Feuchtigkeit, Staub oder Vibrationen vermieden. Da Silizium-Oszillatoren mit Frequenzen bis zu ungefähr 150 MHz zur Verfügung stehen, können diese Bausteine in vielen Systemausführungen eine kostengünstige Lösung bieten, darunter auch bei der Taktung von Mikrocontrollern. Zum Beispiel ist der MAX7382 mit Frequenzen von 10 MHz bis 16 MHz lieferbar, und zwar in einem 5-Pin-SOT23-Gehäuse mit Abmessungen von nur 2,8 × 2,6 mm². Der Baustein weist außerdem eine Temperaturstabilität von ±100 ppm/K auf und enthält eine eingebaute Power-on-Reset-Überwachungsschaltung, die es erlaubt, den Baustein einfach als die Taktquelle für einen Mikrocontroller einzusetzen. Mit einer Ansteuerung von ±10 mA am Ausgang kann er zudem andere Komponenten auf der Platine takten.

Ein weiterer Faktor, der zu beachten ist, ist die Verlustleistung des Oszillators selbst. Diese liegt typisch bei wenigen Milliampere: So zieht z.B. der MAX7382 im vollen Betrieb 4,5 mA und verfügt außerdem einen 0,5-μA-Abschaltmodus.

Für viele universelle Anwendungen sind die geringen Kosten und der niedrige Energieverbrauch, die durch Verwendung eines Silizium-Oszillators erzielt werden können, von großem Nutzen. Dazu können Haushaltsgeräte, Endverbraucherprodukte, manche Kraftfahrzeugsysteme sowie viele Formen der Regelung und Steuerung zählen. Allerdings arbeiten anspruchsvollere Systeme von USB-Geräten bis hin zu High-Speed-Platinen in der Telekommunikation oder HF-Kommunikationsprodukte nicht nur mit Frequenzen von mehreren Megahertz oder im Gigahertz-Bereich. Sie erfordern darüber hinaus strenge Spezifikationen hinsichtlich Parametern wie Rauschen, Langzeitstabilität und Jitter. Diese Systemanforderungen waren in der Vergangenheit der Anlass für Ingenieure, einen quarzgesteuerten Oszillator zu verwenden.

In vielen Situationen bleibt dies nach wie vor die optimale Lösung. Jedoch sind mittlerweile auch Keramik-Oszillatoren in der Lage, eine praktische und kostengünstigere Alternative anzubieten; insbesondere im Bereich 10 MHz bis 40 MHz.

Quarz- und Keramik-Oszillatoren ergänzen einander

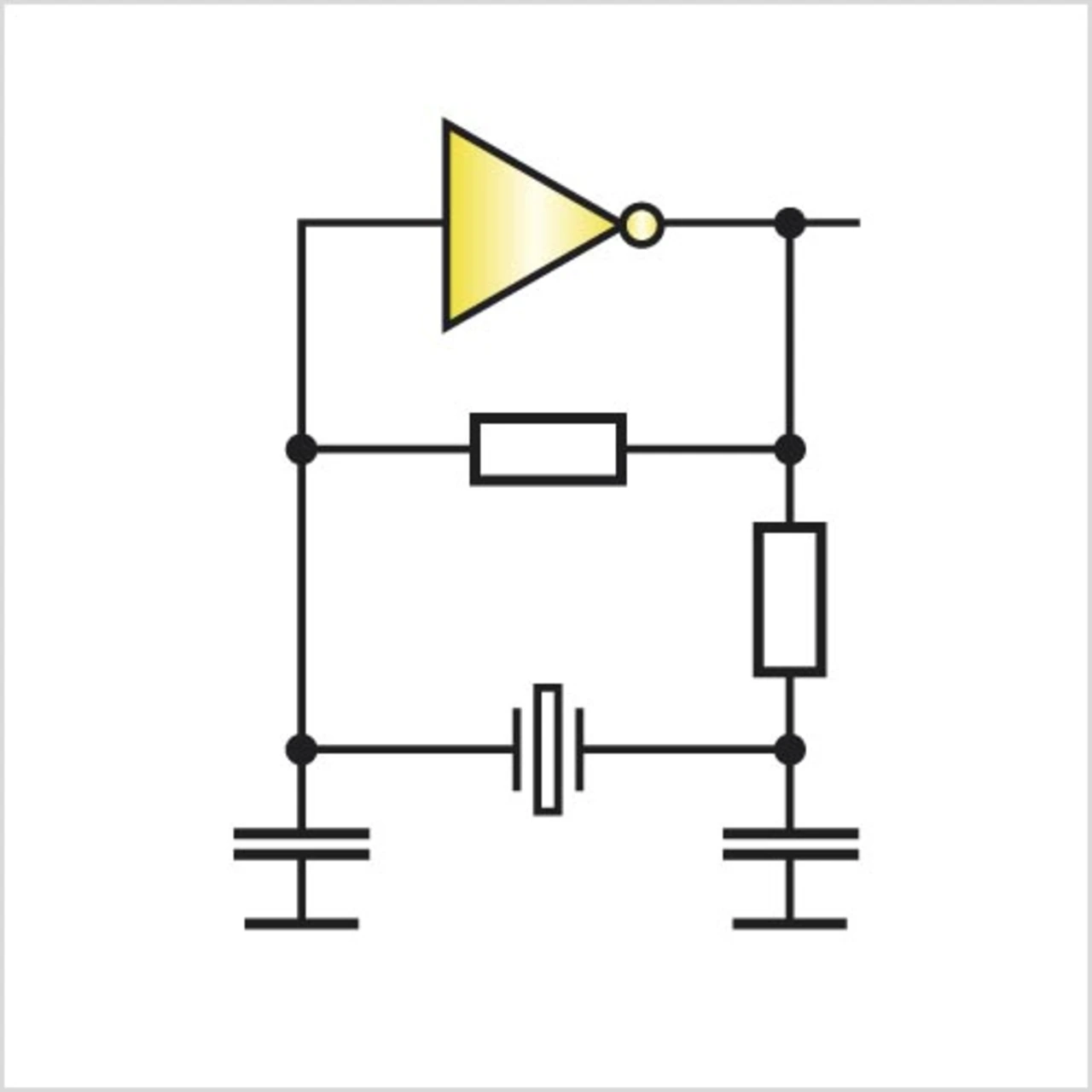

Ein Quarz-Oszillator lässt sich aufbauen, indem man einen diskreten Quarz – der die gewünschte Resonanzfrequenz aufweist – in die Rückkopplungsschleife einer Verstärkerschaltung implementiert. Ein Beispiel dafür ist die Pierce-Oszillator-Schaltung, die in Bild 2 gezeigt ist. Der Quarz ist im Allgemeinen gegenüber der Verstärkerauswahl unempfindlich, doch muss bei der Entwicklung eines Quarz-Oszillators darauf geachtet und sichergestellt werden, dass der Quarz nicht übersteuert wird. Das kann zu Ungenauigkeiten führen und in Extremfällen den Quarz selbst beschädigen. Viele Komponenten, die eine Taktquelle benötigen, beispielsweise ein Mikrocontroller (MCU) oder ein FPGA, implementieren unverzichtbare Rückkopplungsschaltungen auf dem Chip, um dadurch Platz zu sparen. Entwickler können die Oszillator-Schaltung rasch vervollständigen, indem sie den geeigneten Quarz extern bestücken – üblicherweise begleitet von einer kleinen Zahl zusätzlicher passiver Bauelemente.

- Keramik, Quarz und Silizium im Wettstreit

- Silizium-Oszillatoren nicht stets das Non-Plus-Ultra

- Keramik, Quarz und Silizium im Wettstreit

- Taktgeber für PIC24-Mikrocontroller-basierende Schaltungen