Kfz-Messtechnik: Zeit sparen und sicher entwickeln #####

Fortsetzung des Artikels von Teil 1

Kfz-Messtechnik: Zeit sparen und sicher entwickeln

Eine Software-Unterstützung bei Mechanik- und Akustikprüfungen gibt beispielsweise das Programmpaket „Test.Lab“ von LMS (www.lmsgermany.com). Es wird übrigens jetzt auch in der Bus-Division von DaimlerChrysler für Akustikprüfungen eingesetzt, um die Effizienz von Schwingungsmessungen und Akustiktests zu steigern und so sicherzustellen, dass die wachsende Anzahl von Fahrzeugmodellen die strengen Geräuschemissions-Normen erfüllt. Nicht zuletzt konnte der Fahrzeughersteller damit das Innengeräusch seiner Busse im Durchschnitt um mehr als 6 dB gegenüber früheren Werten reduzieren, so dass die Fahrzeuge heute erheblich leiser sind, als es vor Jahrzehnten denkbar war. Konkret überwacht die bei DaimlerChrysler implementierte Prüfkonfiguration Signale von Beschleunigungssensoren an Motor, Achsen oder Fahrwerk und von Mikrofonen im Fahrzeuginnenraum mit Hilfe von vier Datenerfassungssystemen des Typs LMS SCADAS mit 20 oder 40 Hochgeschwindigkeitskanälen. Für detailliertere Studien, die Messungen an weiteren Stellen im Bus erfordern, wird die Kanalzahl auf 60 durch Hardware- Kaskadierung erweitert. Das Programmpaket Test.Lab dient dann zur Analyse, Nachbearbeitung und Berichtserstellung für ein breites Spektrum von Entwicklungsaufgaben.

Die dabei integrierte Online-Überwachung vergleicht NVH-Messdaten (Noise Vibration Harshness) mit Sollwerten und zeigt Ergebnisse in Echtzeit an, wenn bei der Praxiserprobung die verschiedenen Betriebsarten wie Beschleunigung, Schub, Leerlauf und Volllast geprüft werden. Und wenn Geräusche und Schwingungen die zulässigen Referenzwerte über- oder unterschreiten, erscheint sofort eine Alarmmeldung. Auf diese Weise lässt sich sehr schnell feststellen, ob weitere Messungen notwendig sind, welche Frequenzen untersucht werden müssen und welche Komponenten die Ursache übermäßiger vibroakustischer Pegel sein können. Und um beispielsweise Resonanzfrequenzen einzelner Komponenten zu untersuchen, animiert Test.Lab die Moden oder Schwingformanalysen, macht Vibrationsquellen sichtbar und führt die Ingenieure zu geeigneten Korrekturmaßnahmen. Diese Bewertungen an Ort und Stelle sparen mehrere Wochen Zeit im Vergleich zu Blindtestsystemen, die nur Rohdaten aufzeichnen.

Jobangebote+ passend zum Thema

Simulieren spart Messzeit

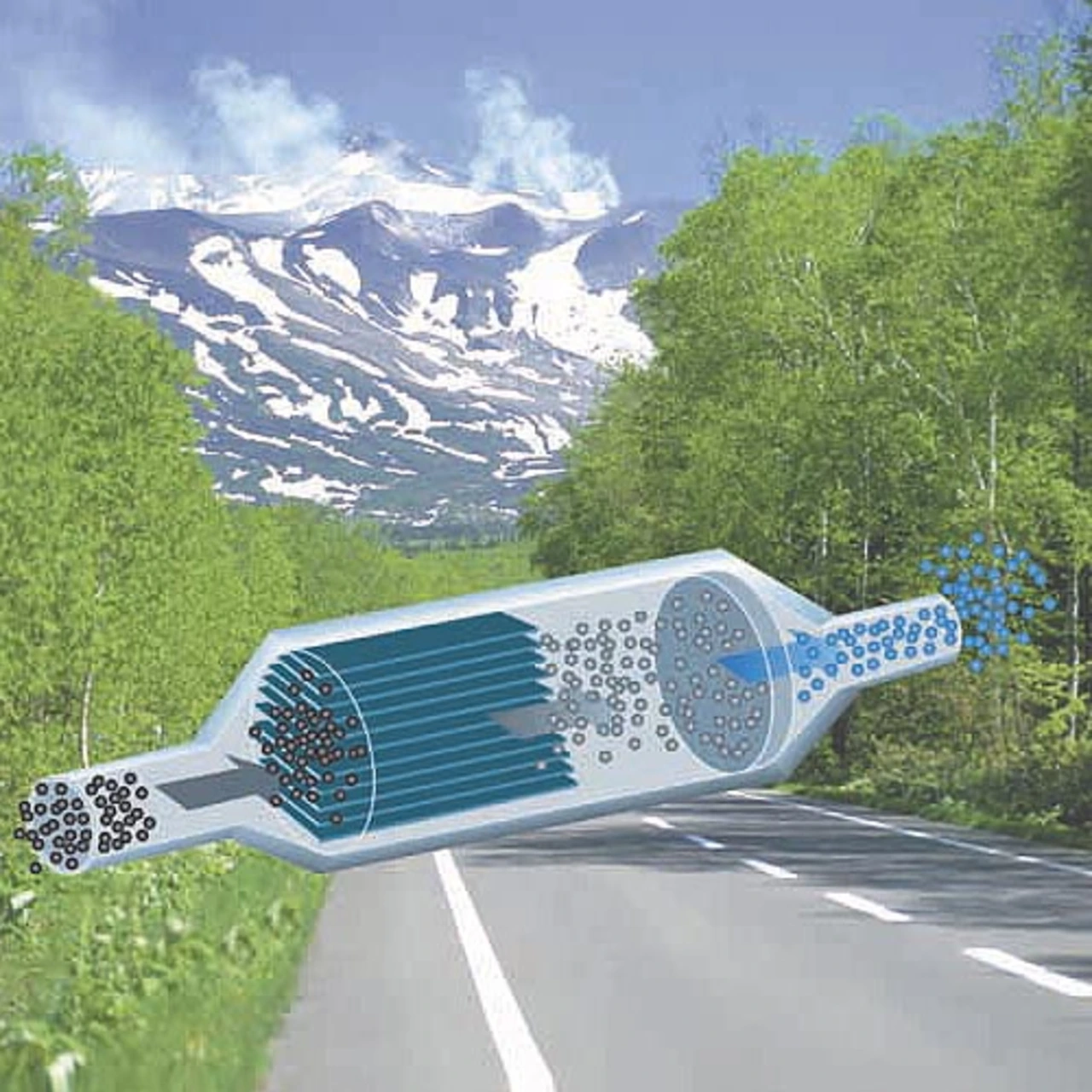

Im Vorfeld von Messungen kann bereits durch geeignete Simulationen erheblich Zeit gespart werden. Dies praktiziert zum Beispiel dSpace (www.dspace.com) durch seine „Automotive Simulation Models (ASM)“ im Anwendungsbereich für Dieselmotoren. Konkret verfügt das „ASM Diesel Engine Simulation Package“ seit neuestem über die Nachbildung eines Abgas-Nachbehandlungssystems, bestehend aus physikalischen Modellen für einen Diesel-Oxidationskatalysator (Diesel Oxidation Catalyst, DOC) und einen Partikelfilter (Diesel Particulate Filter, DPF). Das Modell (Bild 11) unterstützt die Entwicklung und den Test moderner Motormanagementsysteme mit einer Schadstoffreduktion, die entsprechend den gesetzlichen Anforderungen ausgelegt sind.

Abgerundet wird der Funktionsumfang um einen neuen Standardparametersatz für einen 40-Tonnen- Lkw, der mit einem 6-Zylinder-12- Liter-Dieselmotor ausgestattet ist. So können Anwender auch ohne eigene Parameterdaten sofort mit dem Modell arbeiten. Auch der neue Funktionsumfang ist für Anwender bis auf Simulink-Blockebene einsehbar. Damit eignet sich das Modell für kundenspezifische Modifikationen und Erweiterungen. Das Modell kann in Echtzeit auf einem dSpace-Simulator zum Steuergerätetest per HiL-Simulation (Hardware-in-the-Loop) ausgeführt werden. Im Rahmen der Funktionsentwicklung unterstützt das Modell die Simulink-Offline-Simulation. Das Unternehmen bietet für dieses Paket auch Erweiterungsmodelle an, zum Beispiel ein Fahrdynamikmodell zum Aufbau eines „Virtual Vehicle“ und ein physikalisches Turboladermodell.

Autor:

Dipl.-Ing. (FH) Wolfgang Hascher ist verantwortlicher Redakteur der Elektronik für die Bereiche Messen & Testen sowie Drahtlos-Kommunikation.

whascher@elektronik.de

Verwandter Artikel:

Mobiles Testmanagement erleichtert Fahrzeugerprobung

Ebenfalls GPS, allerdings für Routen- Aufzeichnungs-Funktionen, nutzt das Autotracking-System „Bolero“ der Firma Falcom Wireless Communications (Vertrieb MSC, www.msc-ge.com). In diesem zigarettenschachtelgroßen Modul finden ein hochempfindlicher GPS-Receiver (–159 dBm) mit Historie- Funktion, ein 3-Achsen-Bewegungssensor, eine Li-Ionen-Backup- Batterie, ein Class2-Bluetooth-Modul und ein Quadband-GSM/GPRS-Modul Platz. So kann das Gerät per Mobilfunk beispielsweise Fahr- und Fahrten- oder Geo-Daten an ein Prüffeld oder Servicecenter senden. Mit Hilfe des ebenfalls integrierten ZigBee-Moduls können z.B. Temperaturen aus einem im Auto weiter entfernten Messplatz oder von einem Anhänger her übertragen werden. Direkt im Gerät lassen sich auch so genannte „Geofencing- Daten“ ablegen, so dass automatisch eine SMS, ein Datenruf und/oder ein TCP-Paket generiert wird, sobald man ein bestimmtes Gebiet verlässt bzw. befährt. Als Option ist auch eine CAN-Bus-Anbindung möglich, um für Messzwecke z.B. Motordaten zu übertragen.

Die drahtlose Kommunikation mit Versuchs- und Messfahrzeugen hat sich ebenfalls eine Schnittstellen-Karte mit GSM-R und GPS zur Aufgabe gemacht. Das CompactPCI-Board im Einfach-Europakartenformat nennt sich F210 (Bild 9) und kommt aus den Labors der Firma MEN (www.men.de); es ist für den Temperaturbereich –40 bis +85 °C geeignet, gegen Feuchte und Staub geschützt und kann mit seinen kombinierten GSM/GPS/UART-Funktionen vielfältige Mess- und Fernübertragungsaufgaben erledigen. Es unterstützt die Frequenzklassen EGSM 900 und GSM 1800 bzw. GSM 850 und 1900 in Nordamerika. Zusätzlich wurde ein GPSController auf der Karte implementiert, um beispielsweise aktuelle Positionsdaten des Fahrzeugs per Mobiltelefon (SMS) zu übertragen.

Der hochempfindliche GPS-Empfänger unterstützt die 12-Kanal-GPS- und AGPS-Technologie (Assisted) und ist imstande, auch sehr schwache Signale noch zuverlässig zu erfassen. Neben den galvanisch getrennten GPS-/GSM-Funktionsblöcken bietet das Board zwei für Messoder Loggerzwecke nutzbare serielle Schnittstellen mit RS-232-, RS-422- oder RS-485-Charakteristik. Optional können weitere Funktionen als IP-Cores in einem FPGA auf dem Board realisiert werden – wie z.B. zusätzliche serielle Schnittstellen, Feldbus- Schnittstellen wie CAN-Bus oder IBIS etc. Robuste Reverse-SMAStecker stellen die physikalischen Schnittstellen zur GSM- und GPSAntenne dar.

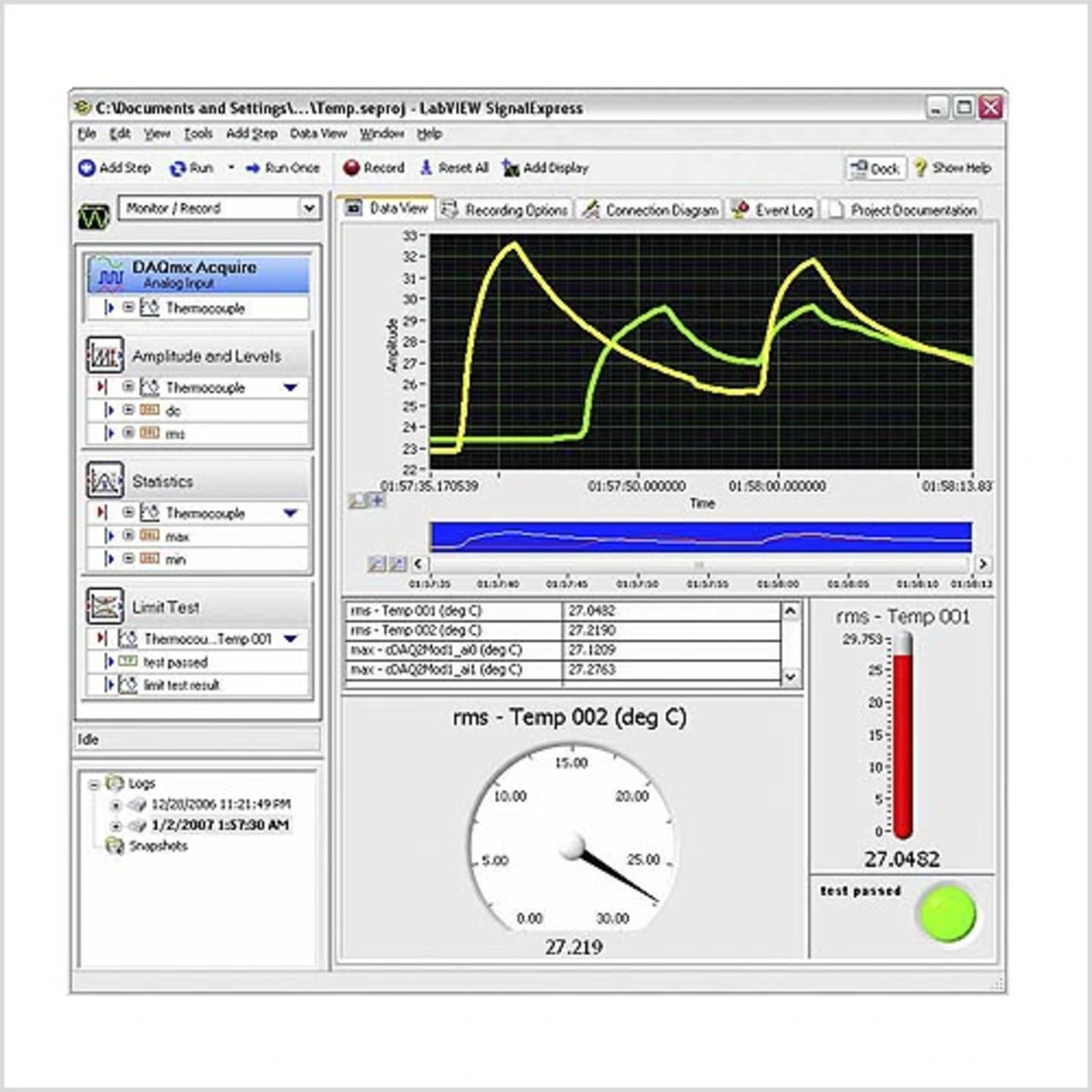

Für die meisten messtechnischen Aufgaben in der Kfz-Versuchs-, -Erprobungs- und -Entwicklungstechnik ist auch eine praxisgerechte Software „im Hintergrund“ nötig. Sie kann (besser: muss) z.B. Mess-, Analyse-, Dokumentations-, Protokollierungs- oder Gerätesteuerungs- Aufgaben erledigen. Als Erweiterung der grafischen Entwicklungsund Mess-, Steuer-, Automatisierungs- Programmierumgebung „LabVIEW“ kann derartige Aufgaben beispielsweise das neue „SignalExpress“-Programmpaket (Bild 10) von National Instruments (www.ni.com) erledigen. Diese neue, interaktive Mess-Software vereinfacht u.a. die Datenprotokollierung und die Gerätesteuerung und basiert auf den grundlegenden Mess-, Analyse- und Bericht-Erstellungs- Funktionen des bekannten LabVIEWPakets. So lassen sich z.B. mit wenigen Mausklicks Live-Messungen durchführen, Daten abspeichern und anschließend in ein Tabellenkalkulationsprogramm wie Excel exportieren. Zudem stehen Funktionen wie das Alarm-Management und das Protokollieren von Umgebungsparametern zur Verfügung.

Hardwareseitig wird eine Vielzahl von modularen Signal-Erfassungsoder Wandler-Systemen dieses Herstellers unterstützt. Sehr praxisgerecht und viele Mess- oder Versuchsaufgaben erleichternd ist die Möglichkeit des Automatisierens vieler Funktionen und Auswerte-Algorithmen. Darüber hinaus kann die Produktivität von Messungen durch über 200 Analyse- und Verarbeitungsfunktionen weiter erhöht werden: So stehen Frequenz-, Zeitund statistische Analysen zur Verfügung, um Daten noch während der Erfassung zu untersuchen. Dadurch ist der Anwender in der Lage, Mess- und Designfehler früher zu erkennen und zu beheben, so dass weniger Messdurchläufe wiederholt werden müssen. Interessant zur Vorab-Information: Eine eingeschränkte Version der Software steht unter www.ni.com/signalexpresseval kostenlos zum Download zur Verfügung.

Wenn in portablen oder mobilen Fahrversuch- Konfigurationen ebenfalls viele Kanäle messtechnisch zu erfassen sind, aber unkompliziertes „Handling“ gefragt ist (was sehr wahrscheinlich ist), dann sollte – wenn es die Geschwindigkeits- Parameter erlauben – der USB als Vernetzungs- und Anschlussmedium in Betracht gezogen werden. Für derartige Systemkonfigurationen gibt es von Agilent (Vertrieb u.a. Computer Controls, www.ccontrols.ch) die Akquisitions-Systeme der Serie U2700A (Bild 7). In ein solches Chassis lassen sich die Einschübe der Familie U2300A installieren; sie können wahlweise als autonome DAQEinheiten verwendet werden oder sie arbeiten korreliert zusammen mit anderen Modulen dieser Familie im Modulchassis.

Auf diese Weise lassen sich Funktions-Komplexität und Kanalanzahl an die unterschiedlichen Anforderungen anpassen. Pro Einschub sind bis zu 64 analoge Kanäle möglich, pro System (mit sechs Einschüben) also bis zu 384. Die Einschübe sind plug-and-play-fähig und lassen sich mit Hilfe der mitgelieferten Software schnell und einfach konfigurieren. Die Gerätefamilie kann unter den Software-Paketen Agilent VEE Pro, NI LabVIEW und Microsoft Visual Studio betrieben werden.

Für komplexe und dennoch präzise Lage-, Positions- und Geschwindigkeitsmessungen im Fahrversuch sind hochkarätige Inertial-Messplattformen unabdingbar. Ein solches System kommt ganz neu von Caesar-Datensysteme (www.caesar-datensysteme.net) unter der Produktbezeichnung RT 2000 (Bild 8) als 6-axial-Version heraus. Diese Systeme kombinieren die Vorteile inertialer Navigationssysteme mit denen von GPS-gestützten Konzepten und können, so der Anbieter, ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis bezüglich ihres Dynamikverhaltens und ihrer Positionsgenauigkeit aufbieten.

Die Messplattformen kalibrieren und korrigieren sich während des Betriebes selbstständig, wodurch einerseits die für Kreisel-Plattformen typischen Drifteffekte und andererseits die Störungen des Satellitenempfangs auf Grund von Hindernissen wie z.B. Bäumen, Brücken oder engen Straßenschluchten kompensiert werden. Ein integrierter Signalprozessor liefert positionsbezogene und kinematische Messgrößen wie Position, Orientierung, Geschwindigkeit, Fahrtrichtung, Nick-, Schwimm-, Wank-, Gier- und Spurwinkel, lineare Beschleunigungen und Winkelgeschwindigkeiten in Echtzeit mit einer Ausgaberate von 100 Messwerten/ s.

Dadurch eignet sich diese Geräteserie für Fahrdynamikmessungen, Landvermessungen und zum Erfassen von Straßenprofilen. Die kompakten und robusten Systeme haben die Größe eines Ziegelsteins und wurden speziell für den Einsatz in Fahrzeugen aller Art konzipiert. Für fahrdynamische Untersuchungen verbindet man das System fest mit dem Chassis, bei reinen Positions- oder Geschwindigkeitsmessungen kann man es dagegen einfach unter dem Sitz verstauen; der GPS-Empfänger benötigt lediglich eine kleine tellerförmige Magnetfußantenne auf dem Dach.

Im Fahrversuch oder in der Prüfstands- Messtechnik sind unter Umständen Dutzende oder sogar weit über hundert Messkanäle zu erfassen. Gerade hier ist Kompaktheit der Erfassungseinheiten gefragt, dazu Robustheit, niedrige Leistungsaufnahme und ein übersichtlicher Aufbau. Mit zahlreichen Produktvarianten auch für derartige anspruchsvolle Messaufgaben kann die Industrie durchaus aufwarten. Hier einige der Neuheiten.

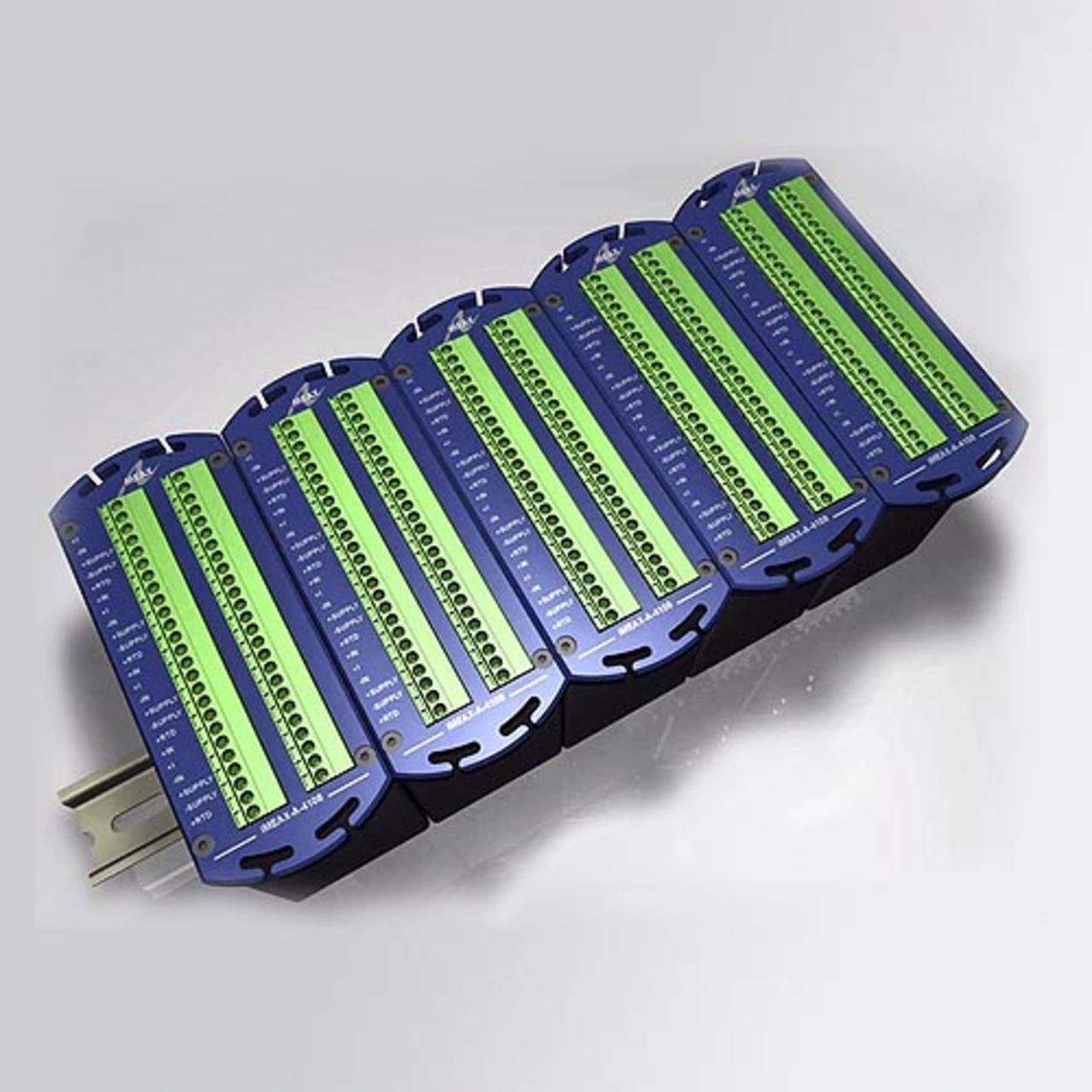

Mit der iMEAX-Serie bringt Additive (www.additive-net.de) ein in Kooperation mit imc entwickeltes Vielkanal- Modulkonzept heraus, das nicht zuletzt für die Prüfstands- oder auch Anlagen- und Maschinen-Messtechnik geeignet ist. Gemeinsam mit einer intelligenten, echtzeitfähigen Basiseinheit stellen diese modularen und auf Hutschienen beliebig kaskadierbaren Erfassungs-, Verstärker- und Wandlermodule (Bild 5) in ihrer Gesamtheit dann entweder ein autark arbeitendes oder über Ethernet vernetzbares Messsystem dar, das dynamisch Messungen mit allen üblichen Eingangssignalen und Sensoren durchführen kann.

Die Systemkonfiguration erfolgt über eine spezielle Betriebs-Software und erfordert – so der Hersteller – keine Programmierkenntnisse. Selbst komplexe Rechen- und Signalanalyseanweisungen, Grenzwertüberwachungen o.ä. sollen sich damit rasch und „in Klarschrift“ definieren lassen. Eigene „Result on Demand“- Funktionen erlauben dabei auch komplexere Zustandsanalysen und Überwachungsaufgaben wie zum Beispiel dynamische Langzeit-Analysen physikalischmathematischer Parameter aller Art, wie sie bei der Untersuchung der Betriebsfestigkeit oder der Dauerprüfung nötig sind. In all diesen Anwendungsfällen ist es nötig, neben der reinen Messung auch Ergebnisse in Echtzeit zu berechnen, entsprechend der Ergebnisberechnung Entscheidungen zu treffen und auch diese Daten intelligent zu speichern und zu übertragen. All dies kann im iMEAXKonzept zentral oder dezentralvernetzt realisiert werden. Für Ferndiagnosen kommuniziert das System über ein UMTS-Modem und das Internet, wobei Warnungen vom System auch per E-Mail, SMS oder Fax zur überwachenden Person gelangen können.

Auf beeindruckende Kanalzahlen von bis zu 1080 bringt es dank einer Master/Slave-Option das Transientenrecorder- und Erfassungssystem „Genesis“ von LDS (www.lds-group.com, Bild 6). Die neue Option synchronisiert dazu bis zu neun Genesis-Einzelsysteme so, dass diese im Gleichtakt gemeinsam auf allen Kanälen in jedem einzelnen System Messdaten mit einer Abtastrate von maximal 1 MS/s erfassen können. Um mehrere der Grundsysteme zu einem solchen Master/Slave-Verbund zusammenzufügen, genügt es, wie der Hersteller versichert, bei jedem der beteiligten Systeme einen freien Einbauschacht mit dem Master/Slave- Modul zu bestücken. Ein zum Master deklariertes System wird über Lichtwellenleiter mit bis zu acht Slave-Systemen verbunden, die jeweils maximal 300 m vom Master entfernt sein dürfen.

Die optische Verbindung anstelle einer galvanischen verhindert Erdschleifen; sie ist zudem extrem störfest gegenüber Rauschen und Hochfrequenzeinkopplungen. Übertragen werden dabei alle Informationen, die für einen vollsynchronen Betrieb erforderlich sind: Abtasttakt, Zeitinformation sowie Trigger- und Start/ Stopp-Signale. Werden alle verfügbaren freien Einbauschächte eines solchen Systems mit Eingangsverstärkern bestückt, resultiert daraus die maximale Kanalkapazität von 1080 Kanälen mit einer Abtastrate von je 1 MS/s pro Kanal. Bei einer Bestückung mit Eingangskarten, die jeweils 100 MS/s pro Kanal schaffen, sind im Verbund 540 Messkanäle möglich.

Eine spezielle Synchronisisation unter allen Verbund- Teilnehmern sorgt dafür, dass Zeitversätze aufgrund unterschiedlicher Laufzeiten ohne negative Einflüsse bleiben. Die zu jedem Genesis-System gehörende Software namens „Perception“ ist dafür entwickelt worden, auch bei sehr großer Kanalanzahl Übersicht und einfache Bedienung zu gewährleisten. So lassen sich Messkanäle wahlweise individuell einrichten, dauerhaft gruppieren oder die Daten von einer Excel-Tabelle übernehmen.

Auswertemodule oder Messverstärker müssen – sofern der Sensor nicht gleich selbst die Digitalisierung der Signale vornimmt – relativ nah an den Messwertaufnehmern angeordnet werden und befinden sich damit meist immer noch in „ungemütlicher“ Umgebung, so dass sie auch einiges an Robustheit mitbringen müssen.

Beispiele hierfür sind die neuen und in verschiedene praxisgerechte Racks oder Boxen einzeln einsteckbaren 5B- bzw. 8B-Industriemessverstärker (Bild 3) im Programm der BMC Dr. Schetter IGmbH (www.bmc.de). Laut Anbieter sind diese Verstärker robust und dennoch kostengünstig; sie stehen in verschiedenen Modellen für alle industrieüblichen Sensoren zur Verfügung. Zusätzlich können sie auch Sensor-Speisespannungen ausgeben. Erwähnenswert an diesen Verstärkern ist die galvanische Trennung zum Eingang hin, was einerseits nicht nur das Messsystem vor Überspannungen schützt, sondern andererseits auch die Auswirkungen von Brumm- und Erdschleifen eliminiert.

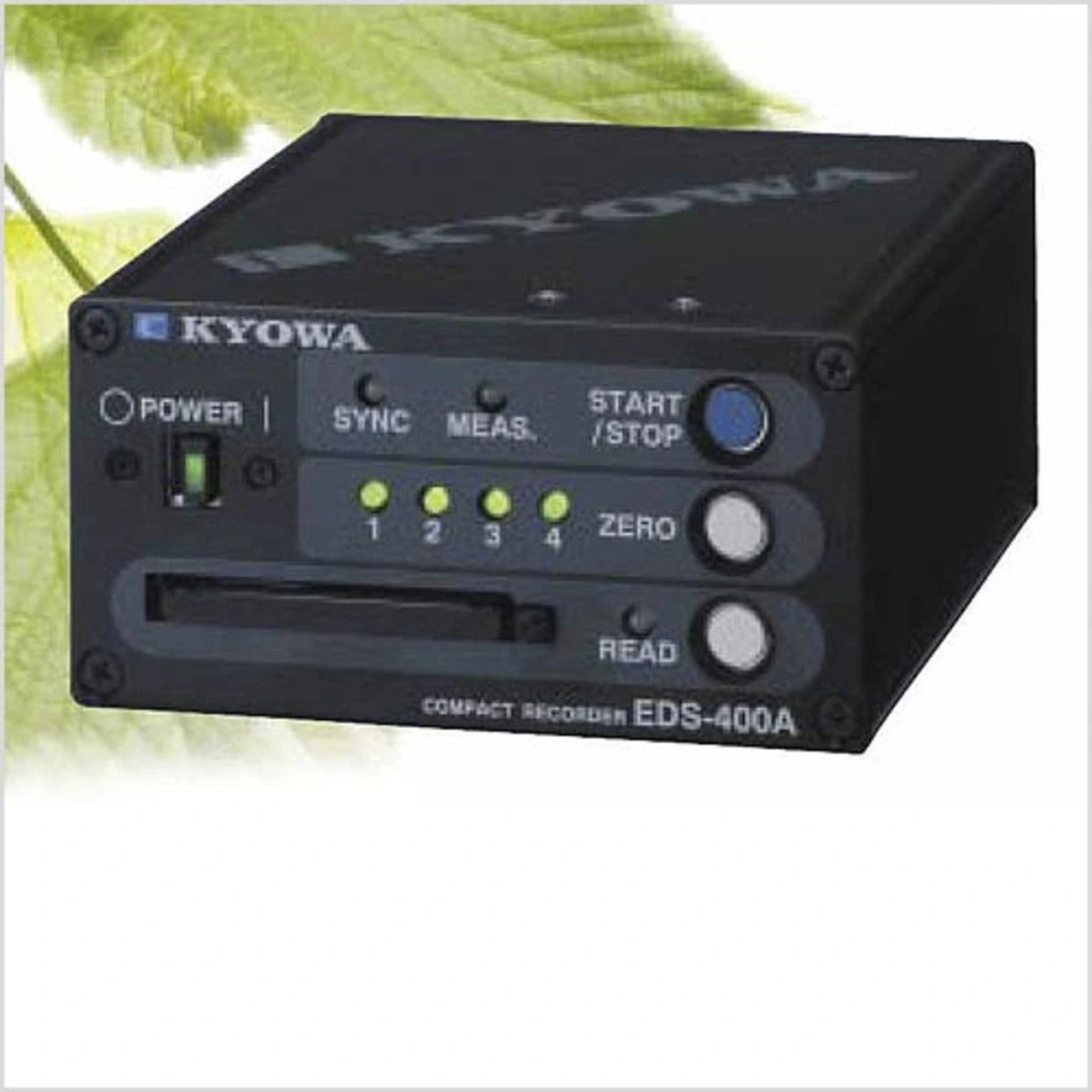

Sehr kompakt und zusätzlich vibrationsfest ausgeführt ist auch das Miniatur- Messdatenerfassungssystem EDS-400A (Kyowa, Vertrieb ZSE, www.zse.de). Es ist 110 × 100 × 50 mm3 groß, beherbergt einen 4-Kanal- Messverstärker für DMS (4/4 Brücke) und Sensoren mit Spannungsausgängen. Eingangsseitig lassen sich Brückenwiderstände von 120 bis 1000 O verarbeiten, Spannungen dürfen bis maximal 30 V angelegt werden, wobei mit max. Abtastfrequenzen von 100 kHz bei einem aktiven Messkanal, mit 50 kHz je Kanal bei zwei aktiven Kanälen und mit 20 kHz je Kanal bei vier aktiven Messkanälen gearbeitet wird. In jedem Fall liegt die Amplitudenauflösung bei 16 bit.

Die kleine Box (Bild 4) lässt sich für zeitsynchrone Messungen an bis zu 32 Kanälen mit max. sieben weiteren Boxen gleichen Typs kaskadieren; die Messdaten kann man direkt im Gerät auf einer Compact-Flash-Memory-Card mit einer Speicherkapazität bis zu 1 Gbyte aufzeichnen und zusätzlich über das LAN-Interface auf einen PC überspielen. Die Datensicherung im CSV-Format ermöglicht dabei eine Datenauswertung mit Standard-Analyseprogrammen wie z.B. dem DAS-100A (Option). Versorgt wird die Box aus der Bordbatterie zwischen 10 und 16 V. Im Lieferumfang des EDS-400A enthalten ist eine Controller-Software zur Geräteparametrierung.

Auf Verstärkerseite kann derzeit ein technisch interessantes Produkt von Dewetron (www.dewetron.de) erwähnt werden: Es ist der für die eigenen Erfassungs-Chassis entwickelte Hochspannungs-Einschub-Messverstärker DAQP-HV, der die Hardware- Palette dieses Herstellers um einen Typ mit 180 kHz Bandbreite und sieben unterschiedlichen Messbereichen zwischen 20 und 1400 V sowie mit galvanischer Trennung erweitert. Wegen eines sehr guten Signal-Rausch- Abstandes von max. 99 dB kann der A/D-Wandler über seinen gesamten Dynamikbereich ausgesteuert werden. Als Fehler spezifiziert das Datenblatt 0,05 %, die Temperaturdrift von 1 mV/K ist als sehr gering zu bezeichnen. Die Isolationsfestigkeit wird mit 4 kV für Surge/Burst-Belastung angegeben.

- Kfz-Messtechnik: Zeit sparen und sicher entwickeln #####

- Kfz-Messtechnik: Zeit sparen und sicher entwickeln