Ressourcenschonende und zuverlässige AUTOSAR-Basis-Software von Bosch

AUTOSAR-Basis-Software CUBAS

Fortsetzung des Artikels von Teil 1

Literatur:

[1] www.autosar.org

[2] www.sei.cmu.edu/cmmi

Jobangebote+ passend zum Thema

| Dr. Jürgen Mössinger, geb. 1963, war nach dem Studium der Physik und der Promotion am Max-Planck-Institut für Metallforschung tätig. 1995 stieg er bei der Robert Bosch GmbH in der Entwicklung der Dieselsysteme ein. Zu seinen weiteren Aufgaben gehörten die Leitung der Entwicklung der SG-Plattform EDC17 sowie die Leitung der SG-Entwicklung für Dieselsysteme für eine Kundengruppe. Derzeit ist Dr. Mössinger AUTOSAR-Projektleiter bei Bosch. juergen.moessinger@de.bosch.com |

| Dr. Walter Grote, geb. 1957, stieg nach dem Studium der Physik und Promotion 1987 bei der Robert Bosch GmbH in der Entwicklung der elektronischen Zündung ein. Zu seinen weiteren Aufgabengebieten gehörten die Leitung der Plattformentwicklung für Diesel-Steuergeräte und die Geschäftsleitung von Robert Bosch India Ltd. Derzeit leitet Dr. Grote die Zentralstelle für Systemintegration Kraftfahrzeugtechnik. walter.grote@de.bosch.com |

| Bernd Illg, geb. 1964, studierte Mathematik an der Universität Karlsruhe und stieg bei der Robert Bosch GmbH 1990 in der Entwicklung für Dieseleinspritztechnik ein. Er spezialisierte sich auf Embedded Software Design. Bei zwei Steuergerätegenerationen für Dieselmotoren (EDC, Electronic Diesel Control) war er für die Konzeptentwicklung und Umsetzung der Basis-Software zuständig. Heute beschäftigt er sich mit der Software-Architektur für Steuergeräte und AUTOSAR. bernd.illg@de.bosch.com |

| Dr. Andreas Lapp, geb. 1968, stieg nach dem Studium der Elektrotechnik und Promotion 2000 bei der Robert Bosch GmbH im Zentralbereich Forschung und Vorausentwicklung ein. Er war Projektleiter für die Strukturierung von Fahrzeugfunktionen unterschiedlicher Bereiche. Derzeit ist er Projektleiter bei der Bosch Engineering GmbH. andreas.lapp@de.bosch.com |

Bosch entwickelt eine eigene AUTOSAR-Basis-Software, die für alle Steuergeräteplattformen der Geschäfts- und Produktbereiche des gesamten Unternehmensbereichs Kraftfahrzeugtechnik (UBK) eingesetzt wird. Sie wird als CUBAS (Common UBK Basis-Software) bezeichnet. Schwerpunkt bei der Entwicklung von CUBAS ist eine ressourcenschonende Implementierung, um eine breite Akzeptanz der AUTOSAR-Basis-Software zu gewährleisten. Anderenfalls würden die Vorteile von AUTOSAR wie Skalierbarkeit, Flexibilität und Entwicklungseffizienz durch höhere Hardware-Kosten (leistungsstärkere µCs, größere Speicher) aufgehoben. Zur Ressourcenoptimierung wird die Langzeiterfahrung bei Bosch in der Automotive-embedded-Software-Entwicklung und insbesondere in der Basis-Software-Entwicklung für die verschiedenen Fahrzeugdomänen genutzt.

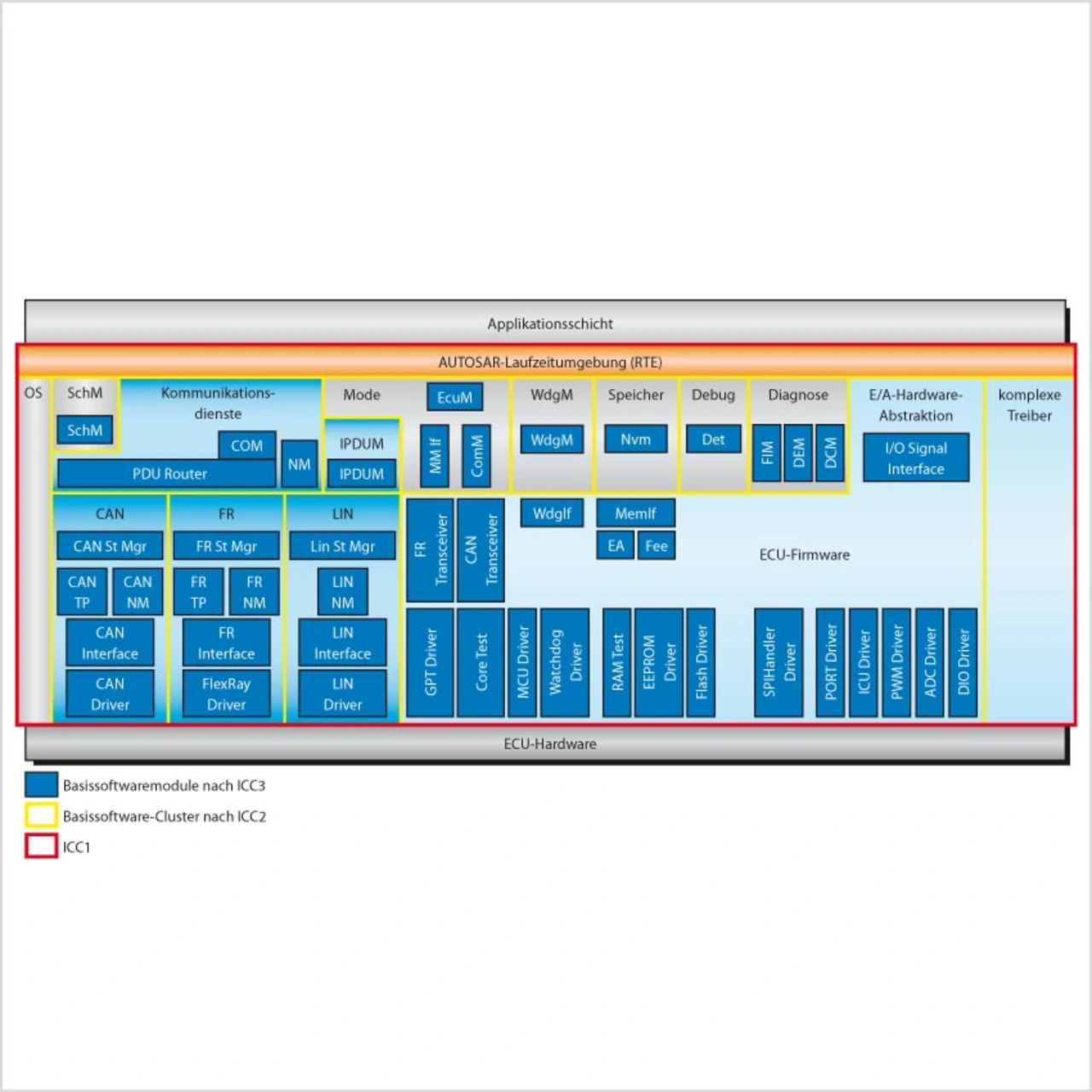

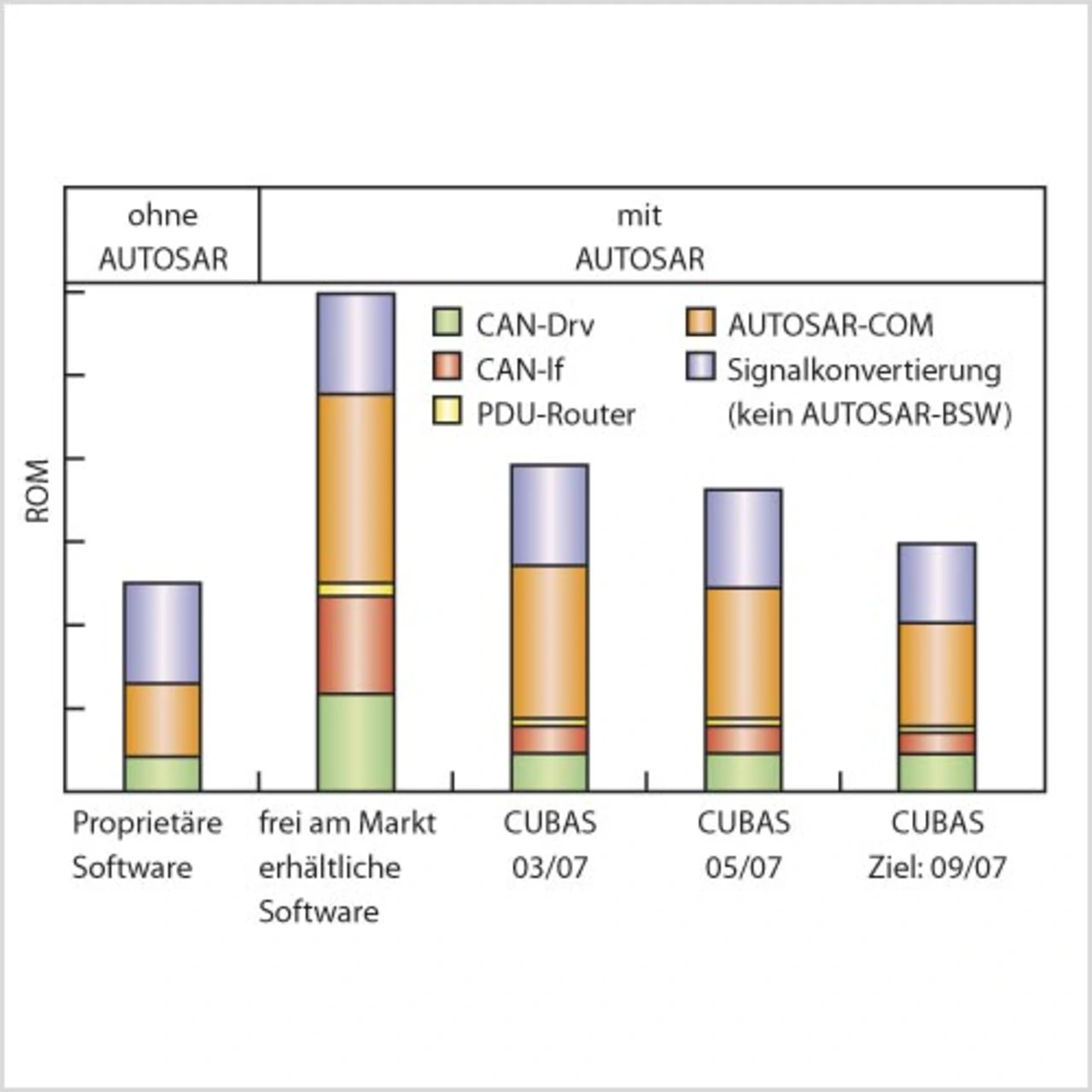

Die Implementierung basiert auf der AUTOSAR-Spezifikation nach ICC3. An den Stellen, an denen die Strukturierung nach ICC3 einen nicht vernachlässigbaren Ressourcen-Overhead bedeuteten würde und die flexible Skalierbarkeit der Basis-Software mittels ICC3-Modulen nicht notwendig ist, wird auf ICC2 optimiert. Ein Beispiel hierfür ist die Zusammenfassung der Basis-Softwaremodule „CAN Interface“ und „CAN Driver“ in einem ICC2-Cluster (links unten in Bild 1). Beispielsweise müssten bei ICC3 die gleichen Konfigurationsparameter jeweils für „Interface“ und „Driver“ angelegt werden, während dies bei ICC2 nur einmal erforderlich ist. Dies spart Speicherplatz. Entwicklungsbegleitend erfolgt die konsequente Verfolgung des Ressourcenverbrauchs (Bild 2). Für die nächste Version der Basis-Software wird ein Ressourcen-Overhead von nur 10 % — 20 % gegenüber proprietären Softwareimplementierungen angestrebt.

Der Einsatz der gleichen Basis-Software-Plattform in allen Fahrzeugbereichen reduziert den Entwicklungsaufwand für Basis-Software und schafft dadurch Freiräume, um neue, innovative Produkte zu entwickeln oder kundenspezifische Funktionen umzusetzen. Auch das Verschieben von Anwendungs-Software zwischen den verschiedenen Steuergeräteplattformen wird erleichtert.

Parallel zur Entwicklung der AUTOSAR-Basis-Software-Plattform harmonisiert Bosch die Entwicklungsprozesse, Methoden und Tools zur Software-Erstellung über die verschiedenen Geschäfts- und Produktbereiche. Eines der Kernelemente ist die Entwicklungsumgebung „BlueWorX“, die die AUTOSAR-Austauschformate unterstützt. Sie ist modular aufgebaut und ermöglicht auch die Einbindung bereichsspezifischer Werkzeuge.

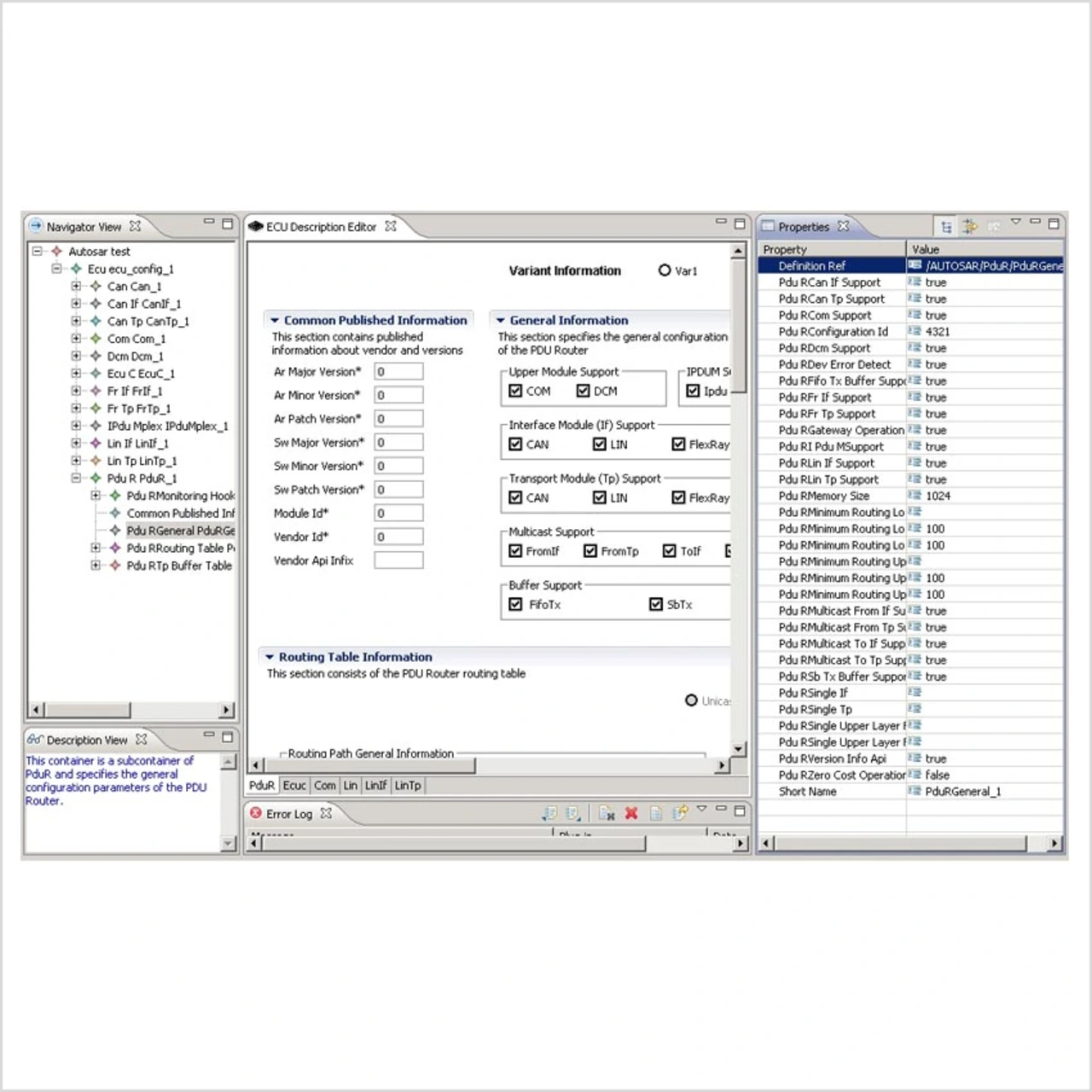

Zur effizienten Konfiguration der Basis-Software enthält diese Entwicklungsumgebung das Werkzeug „BlueICE“ (Integrated Configuration Editor). BlueICE bietet eine grafische Oberfläche, mit der ein Anwender die Konfigurationsparameter in die XML-basierten AUTOSAR-Vorlagen eintragen kann (Bild 3). Es werden Standardwerte vorgeben und es erfolgt eine Validierung der vorgenommen Konfiguration für ein einzelnes Modul sowie der Konsistenz zwischen den Modulen. Zur einfachen Anpassung an eine neue AUTOSAR-Version setzt BlueICE weitverbreitete Entwicklungswerkzeuge wie Eclipse und Java ein.

Die AUTOSAR-Basis-Software ist in mehrere Abstraktionsebenen gegliedert, um die Entkopplung der Anwendungs-Software (Anwendungsschicht, Application Layer) von der Hardware zu erzielen (Bild 1).

Innerhalb dieser Abstraktionsebenen gibt es eine weitere Verfeinerung der Basis-Software in einzelne Module. Die Module liefern den Rahmen für die Standardisierung der Basis-Software in AUTOSAR und stellen die feinste Zerlegung der Basis-Software dar, die Implementation Conformance Class 3 (Bild 1, ICC3). Die AUTOSAR-Laufzeitumgebung (Runtime Environment, RTE) sorgt für die Kommunikation der Anwendungs-Software-Funktionen untereinander und zwischen Anwendungs- und Basis-Software.

Eine Zusammenfassung der ICC3-Module zu größeren Einheiten erfolgt bei Implementation Conformance Class 2 zu so genannten „ICC2-Clustern“ (Bild 1, Beispiel für ICC2). Diese ICC2-Cluster weisen zu ihrer Außenwelt — die ICC2-Cluster untereinander und zur Anwendungs-Software — standardisierte Schnittstellen auf. Innerhalb der ICC2-Cluster können auch proprietäre Schnittstellen genutzt werden.