Sensor-Elemente in Leiterplatten #####

Fortsetzung des Artikels von Teil 1

Potentiometrische Weg- und Winkel-Sensoren in der Leiterplatte

Insbesondere für Bedienelemente werden Potentiometer zum Beispiel als analoge Sollwertgeber oder auch als Encoder (Inkrementalgeber) benötigt. Für diese Anwendung bieten sich in die Leiterplatte integrierte Potentiometer an, wie sie etwa die Firma Würth Elektronik (www.we-online.de) in einer „FLATcomp“ genannten Polymertechnik realisiert. Vorraussetzung ist, dass die Polymerschichten den Prozess der Heißluftverzinnung (HAL, Hot Air Leveling) der Leiterplatte und den Lötprozess (Reflow, Welle) überstehen. Sind diese Voraussetzungen erfüllt, dann kann das Potentiometer direkt auf die Leiterplatte gedruckt werden. Herkömmliche, auf die Leiterplatte lötbare Potentiometer bestehen im Durchschnitt aus fünf bis sieben Einzelteilen. Nutzt man die Leiterplatte als eines der Elemente des Potentiometers, dann sind lediglich noch drei weitere Einzelteile nötig: die Welle mit dem Rotor, ein heißgenieteter Schleifer und das Gehäuse mit Wellenlager. Da die Leitpolymerschicht beinahe verschleißfrei arbeitet, kann sie zudem als Gleitlager dienen und die Welle auch axial abstützen. Dadurch werden mechanische Einzelteile eingespart und zugleich große Toleranzen ausgeglichen.

Jobangebote+ passend zum Thema

Leiterplatte als Biegebalken

Dehnungsmessstreifen (DMS) werden normalerweise auf metallische Biegebalken geklebt und als Wheatstone-Brücke verschaltet. Sie liefern eine der Kraft proportionale Spannung, die in mV/V angegeben wird. Üblich sind hier Werte zwischen 1 mV/V und 4 mV/V. Das bedeutet: Um ein 100-Prozent-Signal zu erhalten, ist eine Verstärkung um den Faktor 250 bis 1000 erforderlich.

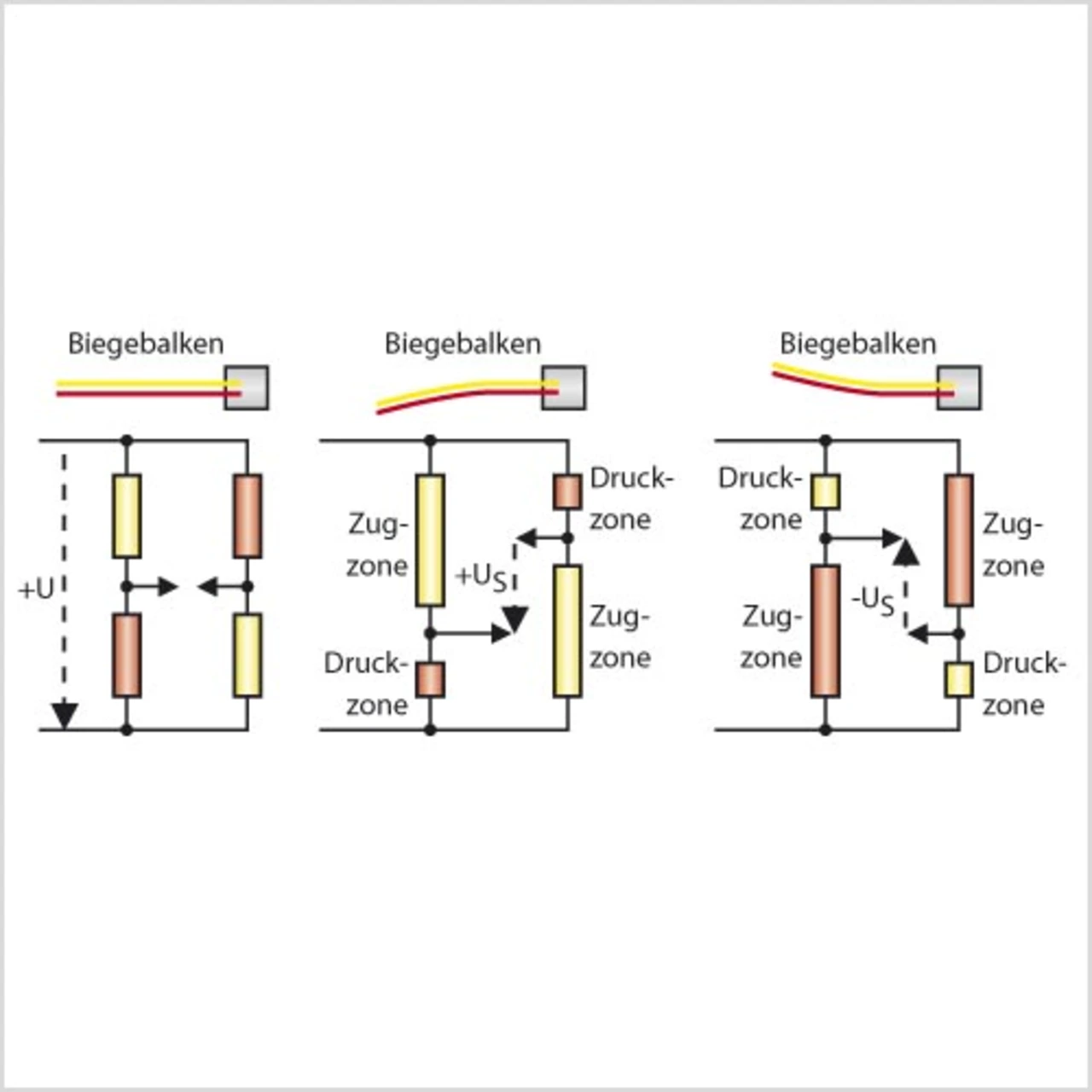

Ein Biegebalken lässt sich auch aus einer Leiterplatte (FR4) fräsen. Die Widerstandsschichten werden beidseitig auf die am stärksten gestressten Zonen des Biegebalkens gedruckt – diese lassen sich durch eine Finite-Elemente-Analyse ermitteln – (Bild). Die Druck- und Zug-Beanspruchung der Widerstandsschicht führt dann zu einer Widerstandsänderung analog zu einem Spannungsteiler. Der vollständig symmetrische Aufbau auf Ober- und Unterseite sorgt für einen kleinen Temperaturkoeffizienten des Sensor-Signals. Solche Polymerbiegebalken erreichen einen Offset von weniger als 100 ppm/K und einen Temperaturkoeffizienten der Empfindlichkeit von unter 30 ppm/K.

Im Unterschied zu den klassischen Biegebalken mit DMS, die mit Verformungen im μm-Bereich arbeiten, liegen die Verformungen an Biegebaken auf FR4-Basis im mm-Bereich. Sie lassen sich deshalb auch als Kurzwegaufnehmer einsetzen. Der Sensor ist letztlich wie ein Potentiometer als passives Bauteil ohne spezielle Signalverarbeitungsschaltung verwendbar. Im Gegensatz zum Potentiometer benötigt der Kurzwegaufnehmer aber keinen bewegten Schleifer. Ein x-y-Joystick etwa lässt sich so durch vier FR4-Zungen direkt in eine Leiterplatte integrieren. Kurzwegaufnehmer mit integriertem Federelement können schließlich als sensible Taster agieren, um Stellweg und Stellkraft mit zu erfassen. F. Dietrich/hs

- Sensor-Elemente in Leiterplatten #####

- Potentiometrische Weg- und Winkel-Sensoren in der Leiterplatte