Ströme fließen nicht immer dorthin, wohin sie sollten

Relais – unterschätzte „Übeltäter“?

Fortsetzung des Artikels von Teil 1

Relais – unterschätzte „Übeltäter“?

Sind Hochstrom-Relais im Spiel, sollte genau analysiert werden, was in der Prell-Phase passiert und wie die Leitungsinduktivität bei schnellem Stromabriss reagiert. Eine FMEA kann hier helfen. Voraussetzung ist jedoch, dass Grundwissen darüber vorhanden ist, wie sich Hochstrom-Bauteile in Grenzbereichen verhalten und welche Auswirkungen dies auf Halbleiter-Bausteine haben kann. Die gelegentlich zu hörende Aussage: „Dieses Problem lösen wir per Software“ gehört in die Kategorie „Russisches Roulett“.

In einem Modul sollten immer zwei Arten von Bauteilen zu finden sein: solche für die Funktion und solche für Sicherheit und Zuverlässigkeit. Leider werden letztere, wenn es ums Kostensparen geht, oft zur Disposition gestellt. Und das bedeutet letztendlich „Abschied von 0 ppm“. (Alfred Goldbacher)

Jobangebote+ passend zum Thema

| Herbert Sax ist Senior Manager Marketing & Application bei STMicroelectronics. Er kann auf die Erfahrung aus 45 Berufsjahren in der Elektronik-Entwicklung zurückgreifen, davon 15 Jahre im Automotive-Bereich. herbert.sax@st.com |

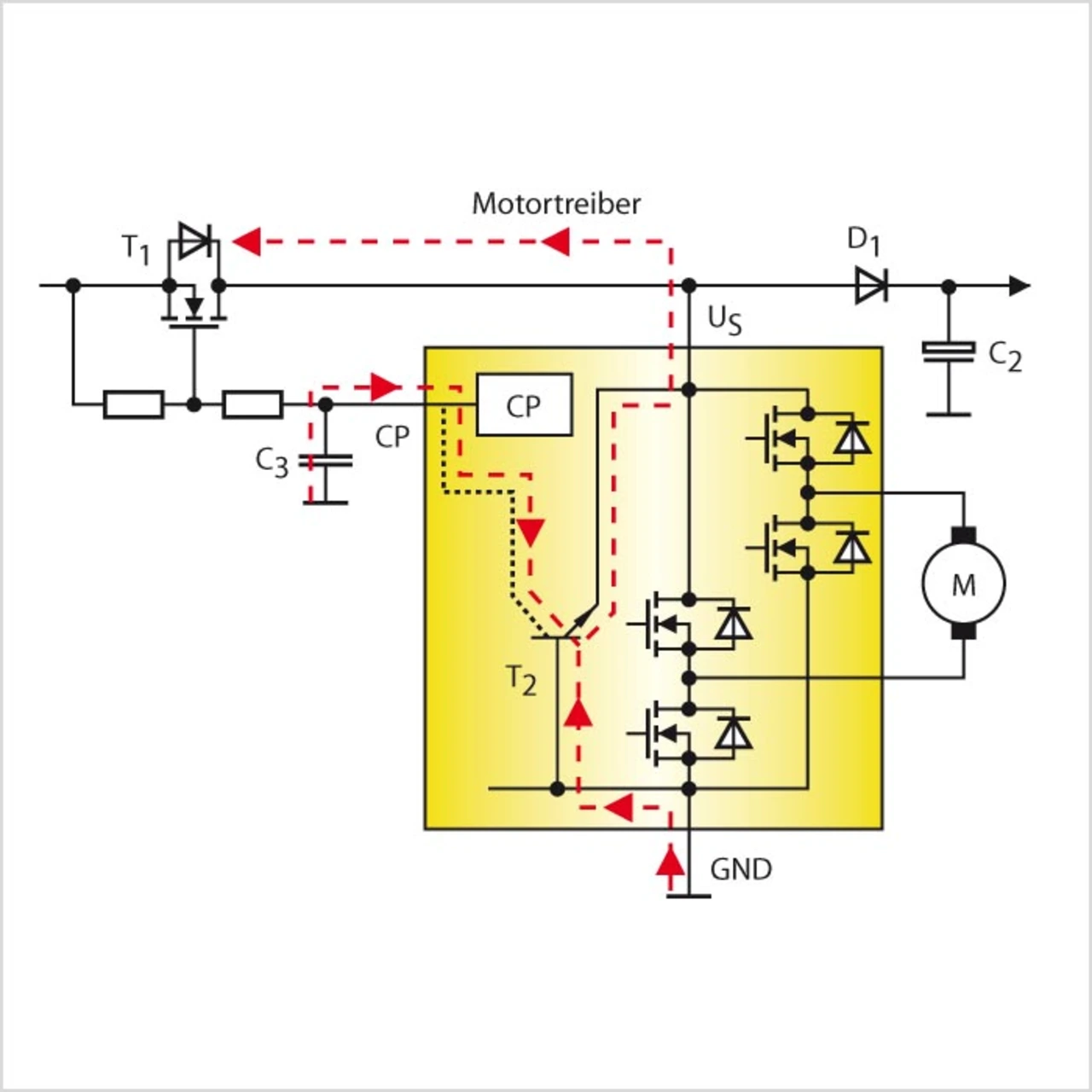

Ein hoher negativer Substratstrom hat jedoch zur Folge, dass parasitäre Strukturen innerhalb der Halbleiterbrücke aktiviert werden. In Bild 4 gilt dies z.B. für den Transistor T2, der parallel zur Substratdiode liegt. Er leitet bei negativem Potential an Us und entlädt den Ladungspumpen-Kondensator C3 progressiv. Dies ist auf den ersten Blick noch kein Problem, denn das bedeutet lediglich, dass T1 bei weiterem negativen Stromfluss in den Analogbetrieb mit höherer Sättigungsspannung übergeht, unverändert aber den Strom weiter leitet.

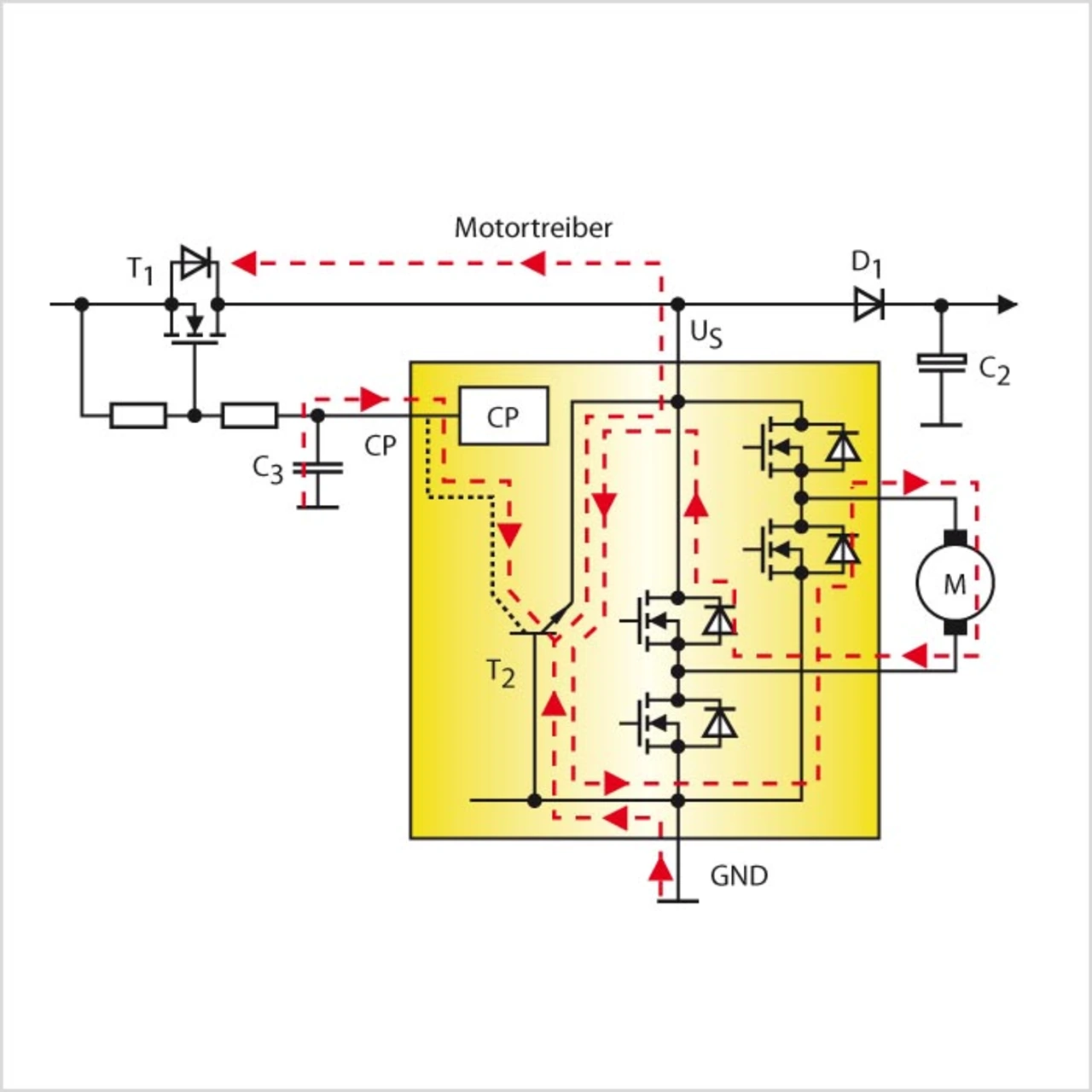

Dem Strom „gefällt es in der Motorwicklung

Es kann jedoch auch sein, dass vor dem Umschalten von Relais 1 der zweite Motor in der Halbleiterbrücke aktiviert wurde und dessen Motorinduktivität mit dem Blockstrom geladen ist. In diesem Fall fließt dessen Strom im IC weiter, denn Us ist negativ gegenüber IC-Masse (GND) gepolt. Zugleich liegt eine sehr niedrige Kurzschluss-Spannung über den Brücken-Ausgängen am Motor an (2 × UD abzüglich der negativen Spannung an Us). Der Strom hat also die Tendenz, lange im zweiten Motor zu verweilen; zudem kann er sich nur über dessen Wicklungswiderstand abbauen. Bild 5 dokumentiert den Stromfluss im Motorkreis bei negativem Potential an Us.

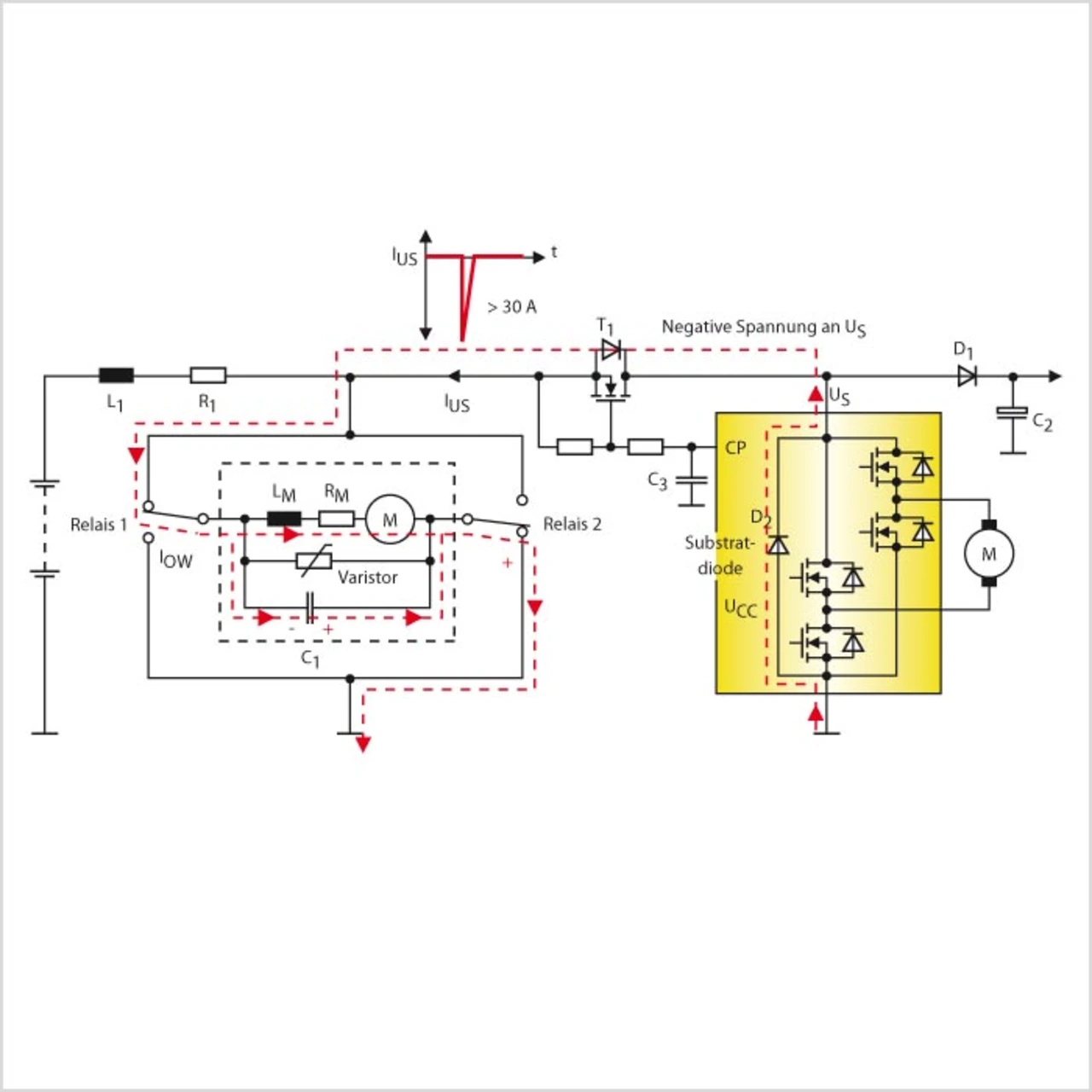

Das wäre normalerweise nicht weiter schlimm, würde sich dabei nicht eine fatale Wirkung mit einstellen, sobald der Kondensator C1 parallel zum Hochstrom-Motor entladen wird. In diesem Fall reißt der negative Strom durch die Substrat-Diode schlagartig ab, und die Batteriespannung sowie Us an der Motorbrücke werden wieder positiv. Das Problem ist jedoch, dass zu diesem Zeit punkt T1 in Vorwärtsrichtung sperrt und somit eine Diode darstellt. Seine Source-Spannung befindet sich nämlich auf Batteriepotential, während die Gate-Spannung aufgrund des entladenen Kondensators C3 noch 0 V beträgt. Letzteren lädt die Ladungspumpe erst dann auf, wenn das IC wieder aktiv geschaltet wird. Wenn der Motortreiber aus einer Unterspannung startet und zudem noch SPI-gesteuert ist, bleiben die vier Brückentransistoren so lange gesperrt, bis ein Ansteuer-Kommando über die SPI ausgegeben wird. Für die Motorbrücke bedeutet dies, dass die in der Motorinduktivität gespeicherte Energie sich über die Body-Dioden der Brückentransistoren einen Weg sucht, der zwangsläufig zu einer Spannungsanhebung an Us führt. Da T1 in dieser Situation noch gesperrt ist, erlaubt er bis zur Avalanche-Klemmung keine Rückspeisung der Energie auf Ubatt. Fehlt der Weg von Us über D2 auf den Lade-Elko des Spannungsreglers, so zerstört die Rückspeisung der Motorinduktivität zwangsläufig das IC durch Überspannung (Bild 6). Die Erkenntnis hierbei ist, dass auf einen eigentlich bidirektional leitenden Verpolschutz nicht immer Verlass ist.

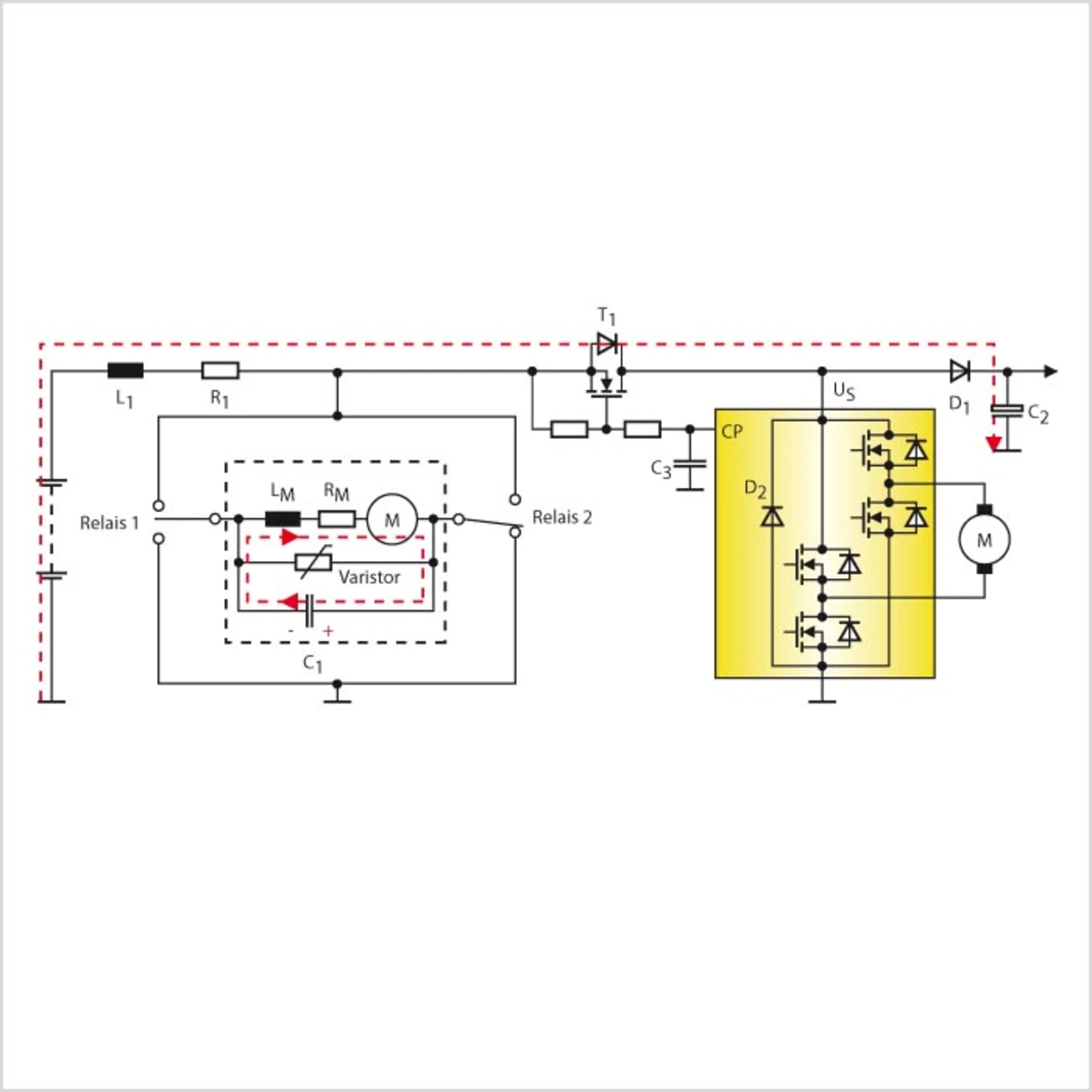

Auf dem Weg von der Arbeitsposition des Umschaltkontaktes von Relais 1 zur Halteposition lädt sich der Entstör-Kondensator C1 auf ein sehr hohes Energieniveau auf – insbesondere, wenn C1 im μF-Bereich liegt. In der Ruheposition des Kontaktes würde sich diese Energie in einer Kurzschluss-Schleife abbauen. Leider kommt es hierzu jedoch nicht, denn durch das Prellen des Relais-Kontaktes schlägt dieser kurzzeitig auf die Arbeitsposition zurück (Bild 3). Da C1 auf der Seite von Relais 1 durch den Freilauf von LM negativ aufgeladen ist, polt sich die Spannung am Versorgungsanschluss um, und es fließt ein negativer Strom, den nur die Widerstände in der Versorgungsleitung zu weiteren Halbleitern begrenzen. Da in der Leitungsinduktivität L1 nach ihrer Entladung der Strom abgebaut ist, benötigt die positive Spannung der Batterie eine gewisse Zeit, um den Stromfluss wieder aufzubauen und so der Stromfluss-Richtung von C1 entgegenhalten zu können. Das heißt: C1 dominiert mit seinem negativen Spannungs-Potential so lange die Stromflussrichtung, bis der Umschaltkontakt von Relais 1 die Halteposition statisch erreicht hat.

Der Verpolschutz-MOSFET T1 bleibt eine gewisse Zeit eingeschaltet, denn der Kondensator C3 der Ladungspumpe hält auch bei einem Rückwärtsstrom durch C1 vorübergehend seine Ladung. Auch wenn er gänzlich entladen ist, bleibt T1 im Analogbereich leitend, denn T1 leitet so lange weiter, bis das Source-Potential negativ wird und die Gate-Spannung 0 V erreicht. Bei leitendem T1 sucht sich der von C1 verursachte Rückwärtsstrom einen Weg, der zwangsläufig durch die Substrat-Diode der Halbleiter-Motorbrücke führt. Hierbei können Substratströme über 60 A auftreten – je nachdem, wie groß C1 und wie niederohmig T1 ist. Allein dies schon kann dazu führen, dass die Halbleiterbrücke für den kleineren Motor Schaden nimmt oder zerstört wird. Hat indes die Motorbrücke eine hinreichend große Halbleiterfläche und haben die Bonddrähte noch Querschnittsreserven, so muss dieser hohe negative Reverse-Strom nicht zwangsläufig zu einem Ausfall führen. Das bedeutet, dass das Problem, sofern es keine weiteren Auswirkungen gibt, möglicherweise unentdeckt bleibt.

- Relais – unterschätzte „Übeltäter“?

- Relais – unterschätzte „Übeltäter“?