IP im Ethernet und der USB können im Kfz gut genutzt werden

IT ins Auto!

Fortsetzung des Artikels von Teil 2

Der USB im Auto

Gerade in der Vernetzung von Multimediasystemen und grafischen Bedien-Interfaces kann Ethernet und sein kabelloses Derivat WLAN seine entscheidenden Vorteile ausspielen. Kein automotives Netzwerk ist aktuell in der Lage, die Anforderungen von HDTV vernünftig umzusetzen. Auch geht der Trend immer stärker in Richtung der Nutzung von Offboard-Multimedia-Geräten wie zum Beispiel des schon legendären iPod.

Nur noch der Bereich der Echtzeit-Daten für die Steuerung von Fahrzeugkomponenten ist den Fahrzeugentwicklern suspekt, denn Echtzeit-Mechanismen sind von Hause aus nicht in der Spezifikation verankert. Doch auch hier finden sich Lösungen beim Blick über den Tellerrand. So sind in der Automatisierungstechnik aktuell mehrere Ethernet-basierte Systeme am Markt, die eine Jitterfreiheit bis in den ns-Bereich realisieren und gleichzeitig Datenraten bis zu 100 Mbit/s zulassen. Diese zumeist in der industriellen Antriebstechnik eingesetzten Systeme zeichnen sich ebenfalls durch eine hohe Verfügbarkeit und Störfestigkeit aus.

Eine weitere Kommunikationsschnittstelle aus der Konsumelektronik ist USB. Der USB-Stick zum Transport von Daten hat sich etabliert und stellt gerade bei After-Market-Multimediasystemen die Schnittstelle der Wahl für den Transport von Multimediadaten dar. USB ist ein extrem preiswerter Bus zur Kopplung von Computerperipherie. Durch die Hot-Plugging-Fähigkeit können USB-Geräte im laufenden Betrieb hinzugefügt und entfernt werden. USB-Geräte ermöglichen eine automatische Geräte-Identifikation und dank der Mehrkanalfähigkeit kann ein zu IP-Netzwerken vergleichbares Kanalkonzept genutzt werden.

Jobangebote+ passend zum Thema

Verschiedene USB-Varianten sind aktuell am Markt, die eine Datenrate von 1,5 bis 480 Mbit/s (USB 2.0) ermöglichen. Ab diesem Jahr werden auch die ersten Wireless-USB-Geräte mit bis zu 480 Mbit/s auf den Markt kommen. USB ist die Peripherieschnittstelle mit dem größten Zukunftspotential – auch in Hinblick auf Geräte der Konsumelektronik. Durch das einfache Kommunikationsmodell mit einer reinen Master-Slave-Kommunikation und einem gut spezifizierten skalierbaren Anwendungsmodell ist USB sehr gut embedded-tauglich. Der Erfolg von USB in der Kraftfahrzeugtechnik zeigt sich durch den ständig wachsenden Marktanteil dieser Schnittstelle. 2005 stellte Visteon einen ersten USB-Anschluss für die Erstausrüstung vor. Jetzt sind von vielen OEMs entsprechende Schnittstellen für die Integration von Multimediageräten verfügbar (Bild 10).

Heute kann man also sagen, dass die IP-Technologie nicht nur automotive-reif ist, sondern vielmehr eine Notwendigkeit darstellt, um den Kommunikationsanforderungen der nächsten Kfz-Generation gerecht zu werden. Ein technologisches Schritthalten mit der Konsumelektronik ist nur durch die konsequente Anwendung von IT möglich. Und hier stehen Ethernet und das IP ganz weit im Vordergrund. BMW hat nicht zuletzt mit seinem Versuchsträger gezeigt, dass IP-Netzwerke im Fahrzeug möglich und wünschenswert sind. Gerade aus der Sicht der Beherrschbarkeit von Software-Komplexität kann durch den konsequenten Schritt in Richtung IP ein echter Meilenstein geschafft werden. Bleibt abzuwarten, ob die Automobilindustrie den Mut aufbringt, den gleichen konsequenten Schritt in Richtung Ethernet zu machen, wie ihn die Automatisierungsbranche schon vor Jahren vollzogen hat. ha

| Jörg F. Wollert joerg.wollert@fh-bochum.de |

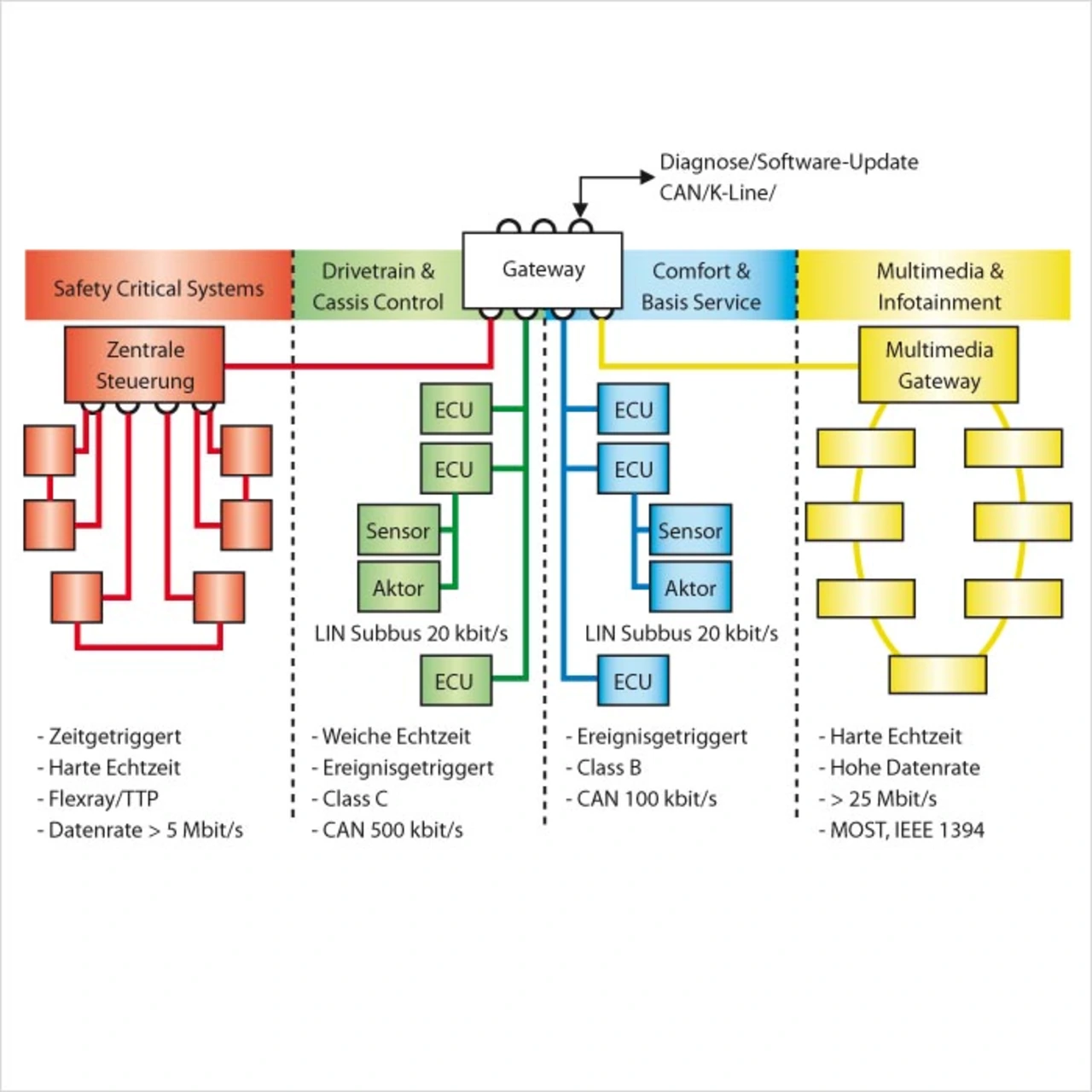

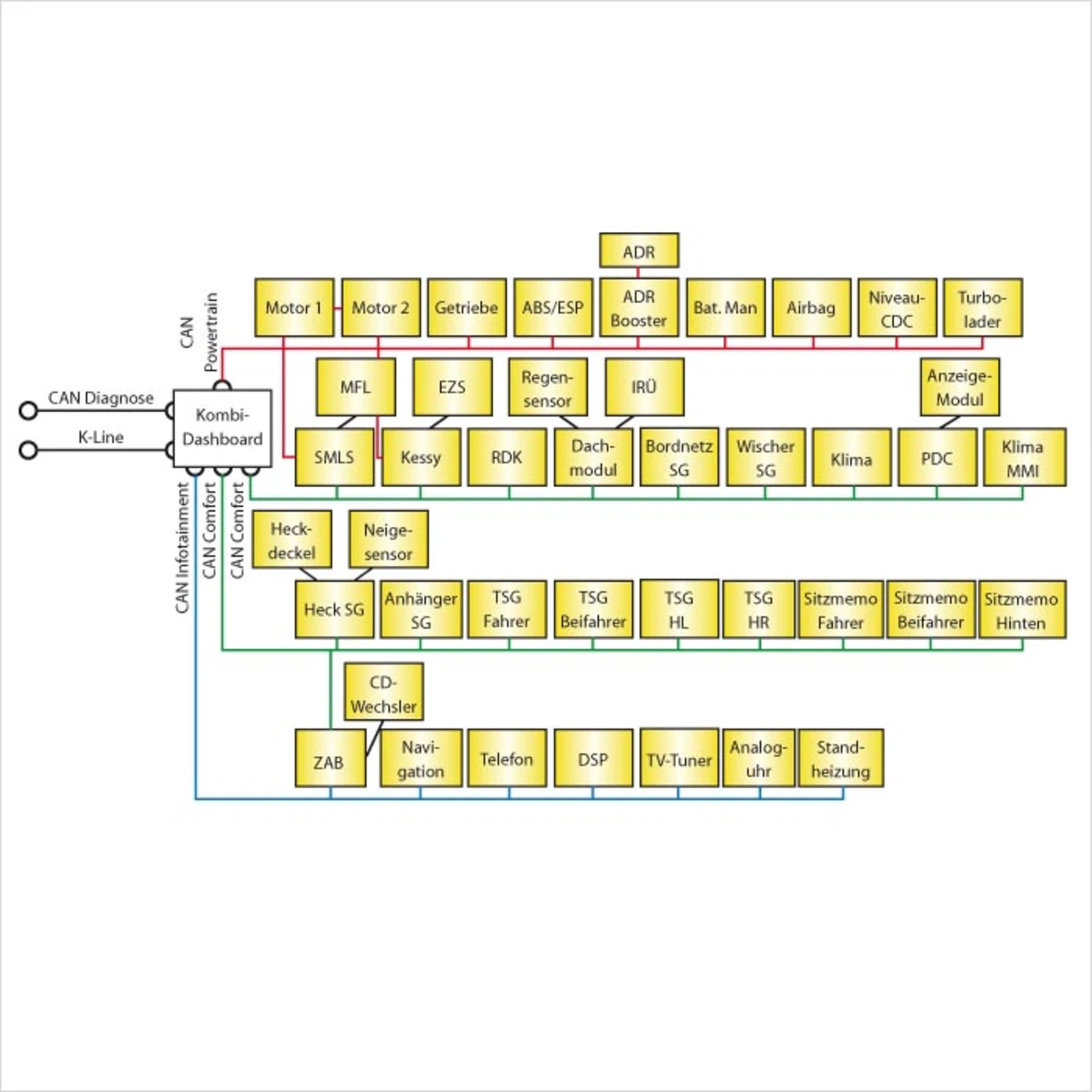

Wenn man die Kommunikations-Charakteristika der vier erwähnten Systeme vergleicht, so stellt man fest, dass sie wenig miteinander zu tun haben. Weder die Kommunikationsverfahren noch die Gerätemodelle stimmen überein. Das führt in der aktuellen Fahrzeugarchitektur zu komplexen Gateway-Strukturen und zu nicht kompatiblen Schnittstellen (Bild 5).

Darüber hinaus stellt sich die Frage, welche Technologie die notwendige Nachhaltigkeit bereitstellt, um eine sinnvolle Adaption auf das langlebige Produkt „Kraftfahrzeug“ zu ermöglichen. Seit etlichen Jahren diskutiert die Automobilindustrie in einer Vielzahl unterschiedlicher Arbeitsgruppen eine geeignete Technologie. Immer wieder zeigt sich, dass die Problematik extrem vielschichtig und nicht einfach abzubilden ist, da das gesamte technische und administrative Umfeld eine wichtige Rolle spielt.

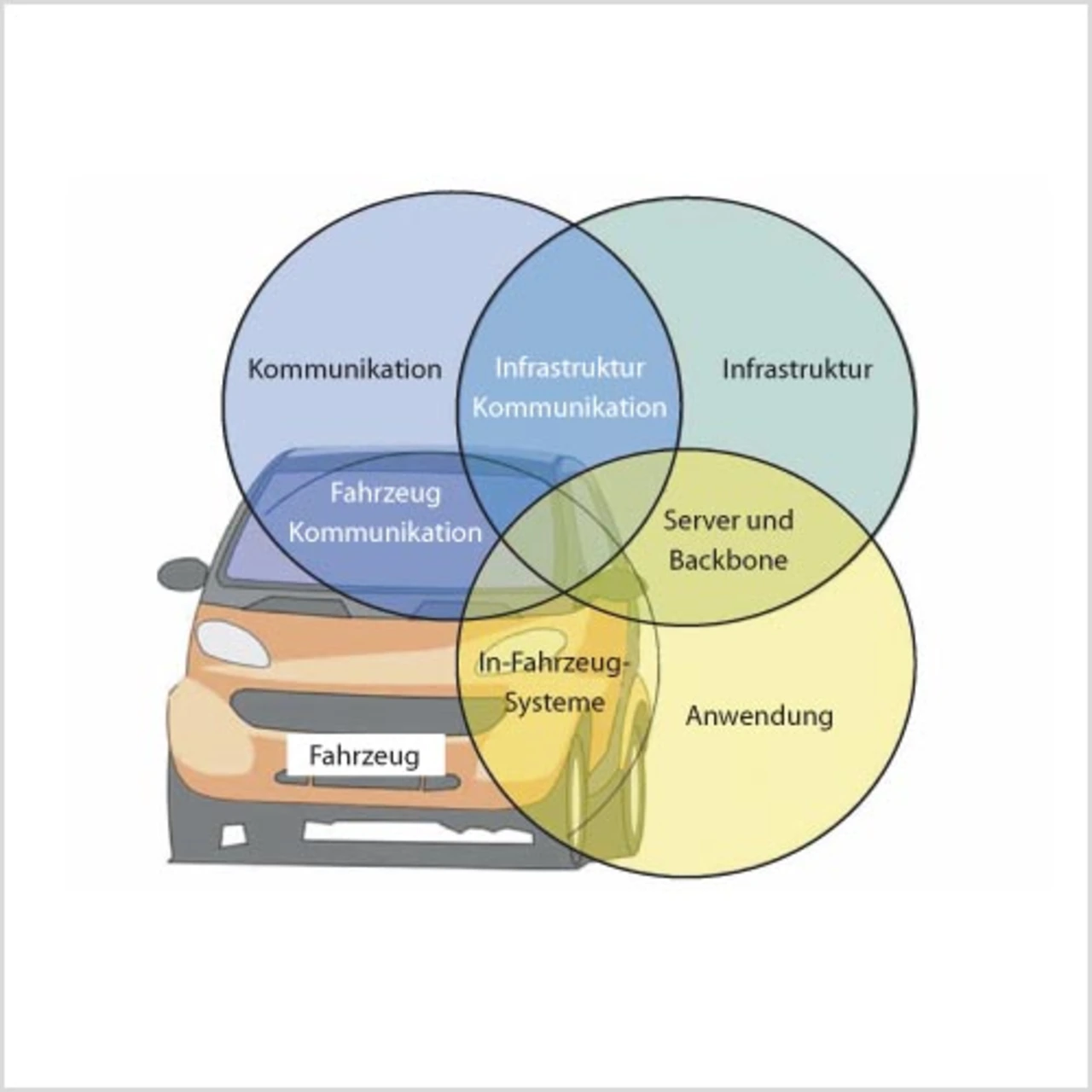

Zur besseren Systematisierung kann man die vier Bereiche Fahrzeug, Anwendung, Kommunikation und Infrastruktur identifizieren (Bild 6). Diese definieren die Anforderungen an aktuelle und zukünftige Kommunikations-Szenarien und sind damit Schlüssel für die Umsetzung. Das Fahrzeug selber ist damit nur noch eine Komponente des Netzwerks, was alleine schon durch die zentralistische Sicht der OEMs problematisch ist.

Ein interessanter Aspekt kommt zum Tragen, wenn man die Problematik losgelöst vom Kraftfahrzeug betrachtet. Hier zeigt die Informationstechnik seit Jahrzehnten eine konstruktive Lösung, denn dank IP-Technologie (Internet Protocol) sind unterschiedliche Systeme untereinander vernetzbar – vollkommen unabhängig von der Rechnerarchitektur, dem Betriebssystem oder dem Vernetzungsgrad. Die EDV-Technik macht eine weltweite, vollkommen autarke und überaus robuste Technologie glaubwürdig vor.

Anwendung der IP-Technik

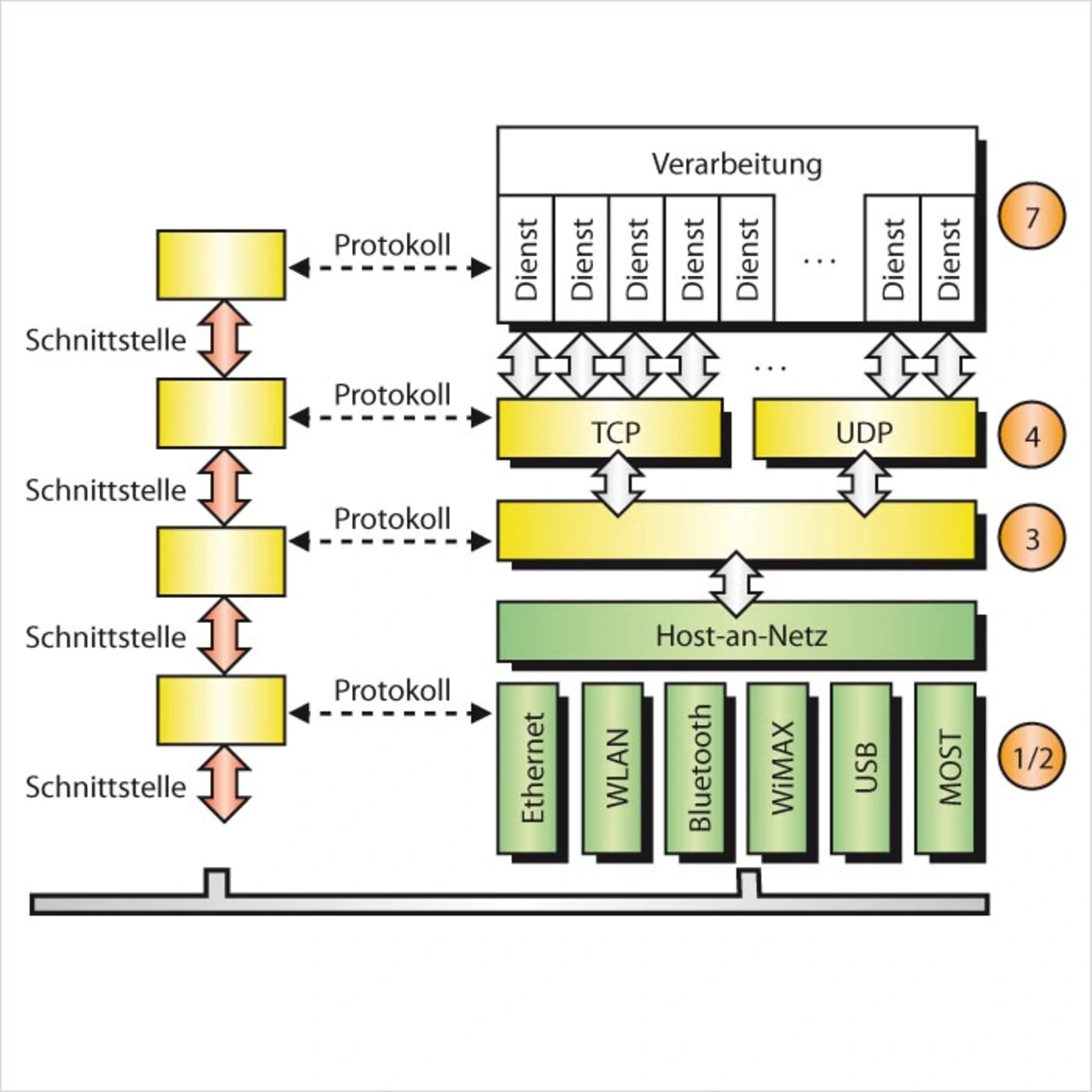

Kern des Erfolges der IP-Technologie in der Informationstechnik war die Realisierung eines hardware-unabhängigen Schichtenmodells, welches eine standardisierte Abstraktionsschicht bietet. Durch genau definierte Schnittstellen werden Schichten austauschbar, und Protokolle ermöglichen eine horizontale Kommunikation auf einer Schichtenebene (Bild 7). Hierdurch ist eine weitreichende Abstraktion der gesamten Kommunikation möglich.

Darüber hinaus ist eine Skalierung von Diensttypen und Diensten durch die IP-Technologie von sich aus gegeben. Im vereinfachten Internetmodell werden die ISO-OSI-Schichten 1 und 2 durch die Host-an-Netz-Schicht repräsentiert. Dieses Modell ist in soweit zutreffend, da in nahezu allen Kommunikationssystemen ein standardisierter Schicht-2-Layer nach IEEE 802.2 für die Abstraktion der Hardware vorhanden ist. Ein Austauschen von Ethernet, WLAN, Bluetooth oder auch WiMAX und sogar von USB und MOST sind hierdurch problemlos möglich. Als zentrale Instanz für das Finden von Geräten ist Layer 3 als Vermittlungsschicht mit dem Internetprotokoll verantwortlich.

Die IP-Adresse ist die universelle Geräteadresse, mit der weltweit eindeutig ein Gerät aufgespürt werden kann und die eine von der eigentlichen Kommunikations-Hardware unabhängige Adressierung ermöglicht. IP stellt damit den Kern der Transporthierarchie dar. Da IP unzuverlässig ist (es wird nichts „bestätigt“), muss für eine gesicherte Kommunikation mit großen Datenmengen eine Transportschicht zur Anwendung kommen. Die beiden Protokolle der Transportschicht TCP (Transmission Control Protocol) und UDP (User Data Protocol) müssen hier in einem Atemzug genannt werden. UDP bietet unzuverlässige Dienste an, die sowohl eine schlanke Kommunikation und Broadcasts zulassen. Demgegenüber bietet TCP eine kanalorientierte, bestätigte, zuverlässige Punkt-zu-Punkt-Verbindung. Das Besondere der Transportschicht ist, dass an den TSAPs (Transport Service Access Points), den so genannten Ports, quasi beliebige Dienste auf einem Rechner erreicht werden können. TCP und UDP ermöglichen somit das Multiplexing von Anwendungsdiensten über einen oder mehrere Datenkanäle.

Diese Architektur hat IP so erfolgreich gemacht. Hardware ist beliebig austauschbar, die IP-Adresse ermöglicht eine weltweite eindeutige Rechneradresse, und über die Kommunikations-Endpunkte, die Ports, können unterschiedliche, teilweise charakteristische Dienste auf einem Rechner erreicht werden. Die RFC 1700 definiert hierbei hunderte so genannte „Known Ports“, die bereits registrierte Services wie http (Port 80) oder DNS (Port 53) bereitstellen.

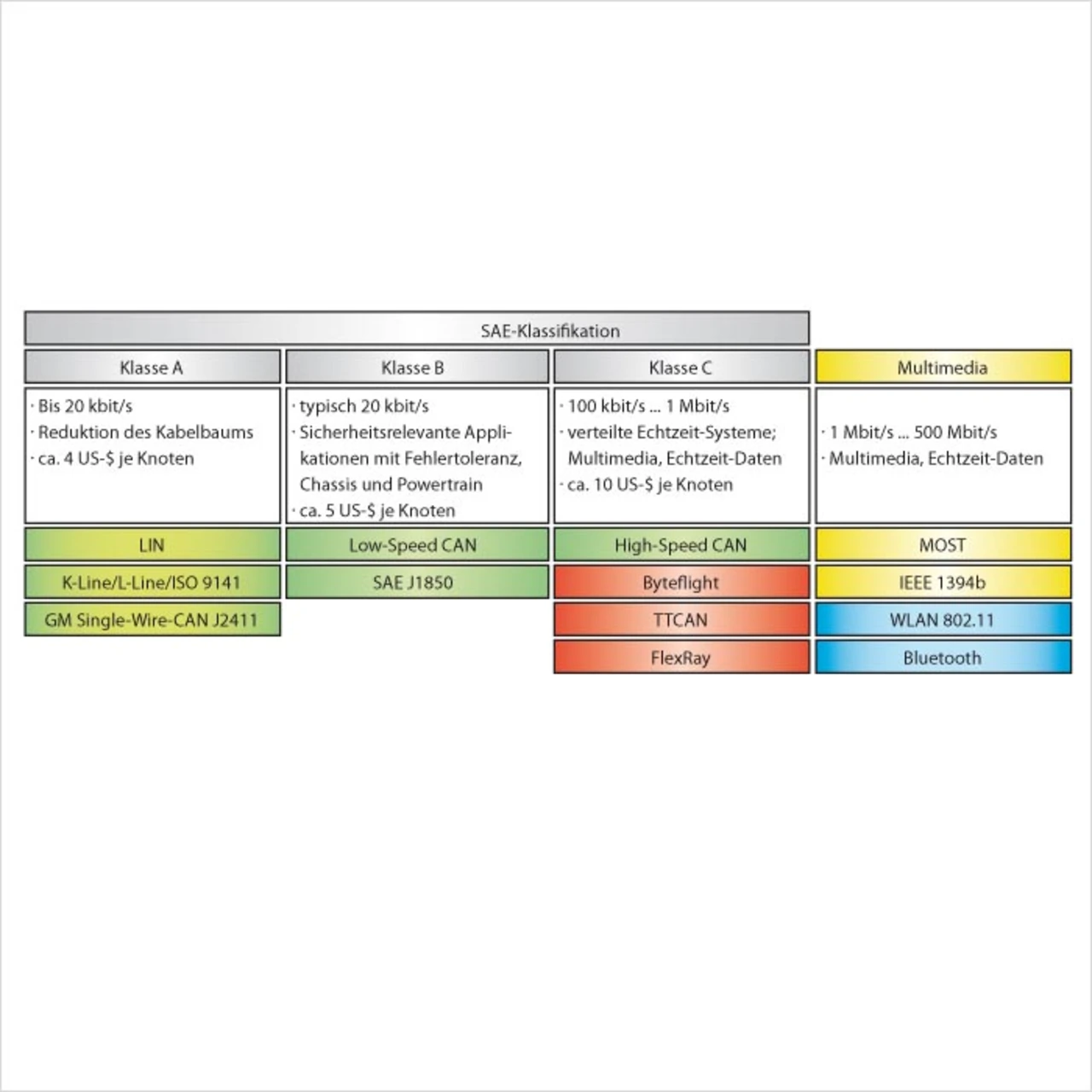

Diese Clusterung wird auch in der Klassifizierung der Automotive-Busse der SAE (Society of Automotive Engineers) deutlich (Bild 4). Bei den europäischen Automobilbauern stehen gerade CAN, LIN und FlexRay hoch im Kurs. In der Vernetzung von Multimediasystemen ist MOST aktuell das Maß der Dinge, bekommt aber gerade in Hinblick der Integration der Offboard-Geräte wie MP3-Player, iPod und Co. zunehmend durch USB und kabellose Schnittstellen wie Bluetooth, WLAN und Wireless USB Konkurrenz. Zum besseren Verständnis sind nachfolgend kurz die Charakteristika der einzelnen Bussysteme aufgezeigt.

CAN: Controller Area Network

CAN ist der Stand der Technik in der Automobilvernetzung. Eine Vielzahl von Mikrocontrollern bietet ein CAN-Interface quasi „umsonst“ an. Den 2-Draht-Bus zeichnet eine sehr geringe Restfehlerwahrscheinlichkeit von besser als 10–11 und ein qualifiziertes Fehlermanagement aus. Durch eine priorisierte Nachrichtenübertragung nach dem Producer-Consumer-Prinzip mit garantierten Antwortzeiten und einer Multi-Master-Fähigkeit kann eine sehr gute, extrem flexible Systemkonfiguration erreicht werden.

Für einen robusten Betrieb werden zwei CAN-Varianten verwendet, die sich nur durch die Transceiver-Anschaltung unterscheiden. Der Low-Speed-CAN wird im Komfort- und Infotainment-Bereich zur Vernetzung von Steuergeräten eingesetzt. Typischerweise hat er eine Übertragungsrate von etwa 100 kbit/s und eine Notbetriebsart als 1-Draht-Bus. Das bedeutet, er funktioniert auch fehlerfrei bei einem einfachen Kabelbruch.

Für den Antriebsstrang wird High-Speed-CAN für die Vernetzung der Steuergeräte eingesetzt. Der differenzielle Zweidrahtbus wird im Pkw-Bereich typischerweise mit 500 kbit/s genutzt, im Nutzfahrzeugbereich findet man mehrheitlich eine Übertragungsrate von 250 kbit/s.

LIN: Local Interconnect Network

Durch die zunehmende Anzahl von Sensoren und Aktoren im Fahrzeug wurde ein zusätzliches Bussystem unterhalb von CAN notwendig. Anforderung war eine noch preiswertere Anschaltung bei gleichzeitig einfacherer Kommunikation nach dem Master-Slave-System, um den Aufwand an Speicher und Rechenleistung in den Sensoren und Aktoren weiter zu reduzieren. 2000 wurde das erste LINSystem vorgestellt. Aktuell befindet sich LIN in der Version 2.1 und bietet neben der eigentlichen Übertragungssystematik ein umfangreiches Konfigurations- und Anwendungsmodell, das eine sehr gute Skalierung der einfachen Komponenten zulässt.

Heute geht der Trend eindeutig in die Richtung, CAN-Knoten mit zentralen Aufgaben auszurüsten und die dabei erforderlichen „primitiven Dienste“ von LIN-Knoten bereitstellen zu lassen. Hierdurch können eine geringe Komponentenanzahl und eine bessere hierarchische Skalierung erreicht werden. Dementsprechend nimmt die Anzahl der LIN-Knoten in einem Fahrzeug zu und die Anzahl der CAN-Knoten ab.

FlexRay

FlexRay hat seinen historischen Ursprung in der Entwicklung von Bytefly von BMW. Heute unterstützen nahezu alle relevanten Automobilhersteller und Zulieferer diesen High-Speed-Bus für die Powertrain-Vernetzung. Kerneigenschaft ist die echtzeitfähige Datenübertragung von Antriebs- und Steuerungssignalen für die X-by-Wire-Technik. Bei einer zu CAN vergleichbaren Robustheit glänzt FlexRay mit einer gut 20-mal so hohen Datenrate (10 Mbit/s). Noch ist FlexRay ein Thema für Oberklassefahrzeuge. Bei einer weiteren Ausrüstung der Fahrzeuge mit datenintensiven Steuerungsanwendungen wird FlexRay in Zukunft auch in A-Segment-Fahrzeugen verfügbar sein.

MOST: Media Oriented System Transport

Die Multimedia-Verkabelung wurde in den späten 80-er Jahren ein sehr wichtiges Thema in der Automobiltechnik. Durch immer höhere Leistungsanforderung an das Audiosystem durch mehrkanalige Verstärker, DSP-Soundprozessoren und die Video-Integration reichten bei der gewünschten Qualität konventionelle Kabel nicht mehr aus. Oasis Silicon Systems entwickelte in den frühen 90-er Jahren mit führenden Fahrzeugherstellern und dem Audiohersteller Harman/Becker den MOST-Bus.

Hierbei handelt es sich um einen optischen Bus auf der Basis von POF-Leitungen (Plastic Optical Fibre). Die MOST-Systemarchitektur bietet ein Framework, das verschiedene spezifische Sektionen für synchrone und asynchrone Kommunikation mit einer Gesamt-Übertragungsrate von typisch 25 Mbit/s bietet. Die große Stärke von MOST ist das verhältnismäßig einfache Anwendungs- und Gerätemodell, das eine sehr gute Skalierbarkeit von Systemen zulässt.

Darüber hinaus sind die Anforderungen hinsichtlich der Datenübertragungsleistung sehr unterschiedlich. Einfache Sensoren und Aktoren werden durch langsame (20 kbit/s), aber extrem kostengünstige serielle Bussysteme verbunden (LIN). Die Mehrzahl der Steuergeräte wird im Komfortbereich durch einen etwa 100 kbit/s schnellen Bus (CAN) realisiert. Für den Antriebsstrang sind deutlich schnellere Vernetzungskomponenten mit bis zu 500 kbit/s (High-Speed-CAN) bzw. 10 Mbit/s (FlexRay) notwendig.

Eine noch höhere Leistung wird bei der Vernetzung von Multimediakomponenten erwartet, um Audiound Videosignale in High-End-Qualität im Fahrzeug nutzen zu können (MOST bis 50 Mbit/s). Diese Komplexität erfordert eine stark segmentierte und hierarchische Busarchitektur. Nur hierdurch kann eine hohe Sicherheit und eine effiziente Nutzung der Bussysteme erreicht werden (Bild 3).

- IT ins Auto!

- Ethernet in Kraftfahrzeugen?

- Der USB im Auto