Auf Web-Techniken gebaut #####

Fortsetzung des Artikels von Teil 2

Auf Web-Techniken gebaut

Ein primäres Ziel von Vega bestand deshalb darin, ein VMI-System so zu konzipieren, dass trotz hohen technischen Anteils die Bedienung einfach und intuitiv bleibt. Um die Verfügbarkeit von Messwerten nahezu überall zu gewährleisten, fiel die Entscheidung schließlich auf eine Web-Anwendung; allerdings mit der Vorgabe, dass dafür keinerlei Installationen auf dem Client-Rechner notwendig sind. Einzige Voraussetzungen für den Zugriff sollten ein Internet-Browser und eine Internet-Verbindung sein. Weiterhin stand im Pflichtenheft, für den Austausch der Daten des VMI-Systems mit externen Systemen keine proprietäre Schnittstelle zu verwenden, sondern auf einen Standard zu setzen, der im Industrie-Umfeld weit verbreitet ist: OPC. Nicht zuletzt sollte die Kommunikation mit den Feldgeräten (Sensoren) auf unterschiedlichen Wegen möglich sein – zum Beispiel über das Internet, per Modem oder auch durch die Nutzung von Mobilfunk-Lösungen etwa auf Basis von GPRS.

Realisierung auf Basis des .NET-Framework

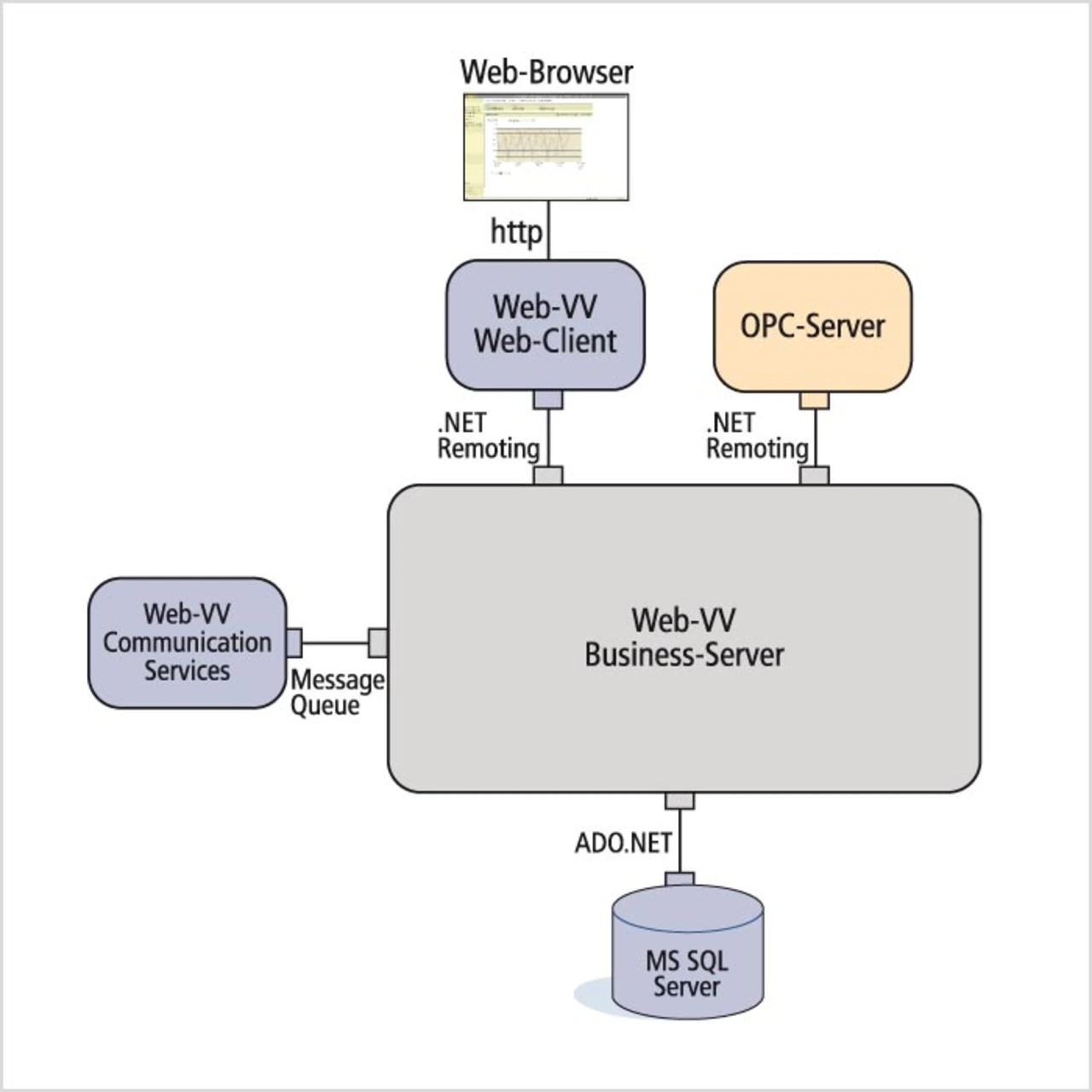

Die Umsetzung des VMI-Systems bei Vega erfolgte zusammen mit M&M Software, einem auf die Anforderungen der industriellen Automation spezialisierten Software-Dienstleister. Beim Design der Architektur stand zunächst im Vordergrund, zusammengehörende Funktionalitäten/ Aufgaben zu bündeln und zu Komponenten zusammenzufassen (Separation of Concern). Auf diese Weise ergibt sich eine Software-Struktur, die in Komponenten unterteilt ist und so klare Zuständigkeiten und genau definierte Schnittstellen aufweist. Beispielsweise ist der „Communication Service“ für die Kommunikation mit den Feldgeräten zuständig. Dadurch lassen sich Anforderungen wie Skalierbarkeit oder Erweiterbarkeit bereits im Design erfüllen. Der erwähnte Communication Service ließe sich dadurch beispielsweise auf einen separaten Rechner auslagern, um auf diese Weise die Performance zu optimieren. Soviel zur grundsätzlichen Software-Architektur; wie funktioniert nun die Lösung im Detail?

Die zentrale Komponente von „Vega Web-VV“ – so die firmeninterne Bezeichnung – stellt der Business Server dar. Er basiert, ebenso wie alle anderen Web-VVKomponenten, auf dem .NET-Framework von Microsoft und ist nach dem Prinzip von Service-orientierten Architekturen aufgebaut. Dies bedeutet, dass er aus einer Reihe lose gekoppelter Dienste besteht, deren Zusammenspiel die Geschäftslogik ergeben. Neben der Bereitstellung der Geschäftslogik ermöglicht der Business Server den Zugriff auf die Datenbank. Aufgebaut ist er in drei Schichten: Service-Interface-Schicht, Business-Schicht und Resource-Schicht. Die Business-Schicht beinhaltet die eigentliche Geschäftslogik. Sollen Informationen persistent in der Datenbank gespeichert werden, greift diese Schicht durch Nutzung der Resource-Schicht auf die Datenbank zu. Diese Trennung verhindert eine Vermengung von datenbank-spezifischem Code mit der Geschäftslogik. Die Dienste der Business-Schicht (Services) stehen über die Service-Interface-Schicht anderen Komponenten – zum Beispiel dem Communication Service – zur Verfügung. Per Konfiguration lassen sich dabei unterschiedliche Kommunikationswege einstellen, etwa .NET-Remoting, Web-Services oder auch die Verwendung von Message-Queues. Die interne Kommunikation des Systems ist auf diese Weise beliebig veränderbar und lässt sich an neue Rahmenbedingungen anpassen, ohne dass hierfür die Geschäftslogik zu modifizieren ist.

- Auf Web-Techniken gebaut #####

- Auf Web-Techniken gebaut

- Auf Web-Techniken gebaut