400 Hertz im Vollbildmodus

Fortsetzung des Artikels von Teil 1

AduM130x / AduM140x: Mehrkanalige Produkte

Zusätzlich zu den Verbesserungen bei den technischen Eigenschaften bietet die iCoupler-Technologie auch bedeutende Vorteile wegen ihrer einfachen Integrationsmöglichkeit. Bekanntlich lassen sich mehrkanalige Optokoppler wegen optischer Interferenzen sehr schwierig herstellen. Mit der iCoupler-Technologie kann man leicht viele Transformatoren auf einem Chip nebeneinander unterbringen. Weiterhin kann der eine Kanal ein digitales Signal in die eine Richtung übertragen, beispielsweise von der oben liegenden Spule zur darunter liegenden, und der Nachbarkanal kann gleichzeitig ein Signal in die andere Richtung übertragen, von der unteren Spule zur oberen. Das bidirektionale Verhalten der induktiven Kopplung macht dies möglich.

Analog Devices liefert derzeit erste Muster einer Familie mehrkanaliger digitaler Isolatoren, der Familie AduM130x/AduM140x aus, die fünf dreikanalige und vierkanalige Bauteile und sämtliche möglichen Übertragungsrichtungen umfassen. Neben der Flexibilität der Kanalwahlmöglichkeiten können beide Seiten sowohl an 3-V- wie auch an 5-V-Spannungsversorgungen betrieben werden. In einigen Anwendungsfällen dürften sie auch als Pegelumsetzer Verwendung finden. Die eine Seite kann von 2,7 V gespeist werden, während die andere an 5,5 V liegt. Die Flankensymmetrie von 2 ns wird über alle denkbaren Kombinationen von Versorgungsspannungen im Temperaturbereich von –40 °C bis +100 °C sichergestellt. Die Möglichkeit, galvanisch getrennte, bidirektionale Kanäle in einem Gehäuse zu mischen, erlaubt es dem Anwender, Kosten zu sparen und die Baugröße des Gesamtsystems zu reduzieren.

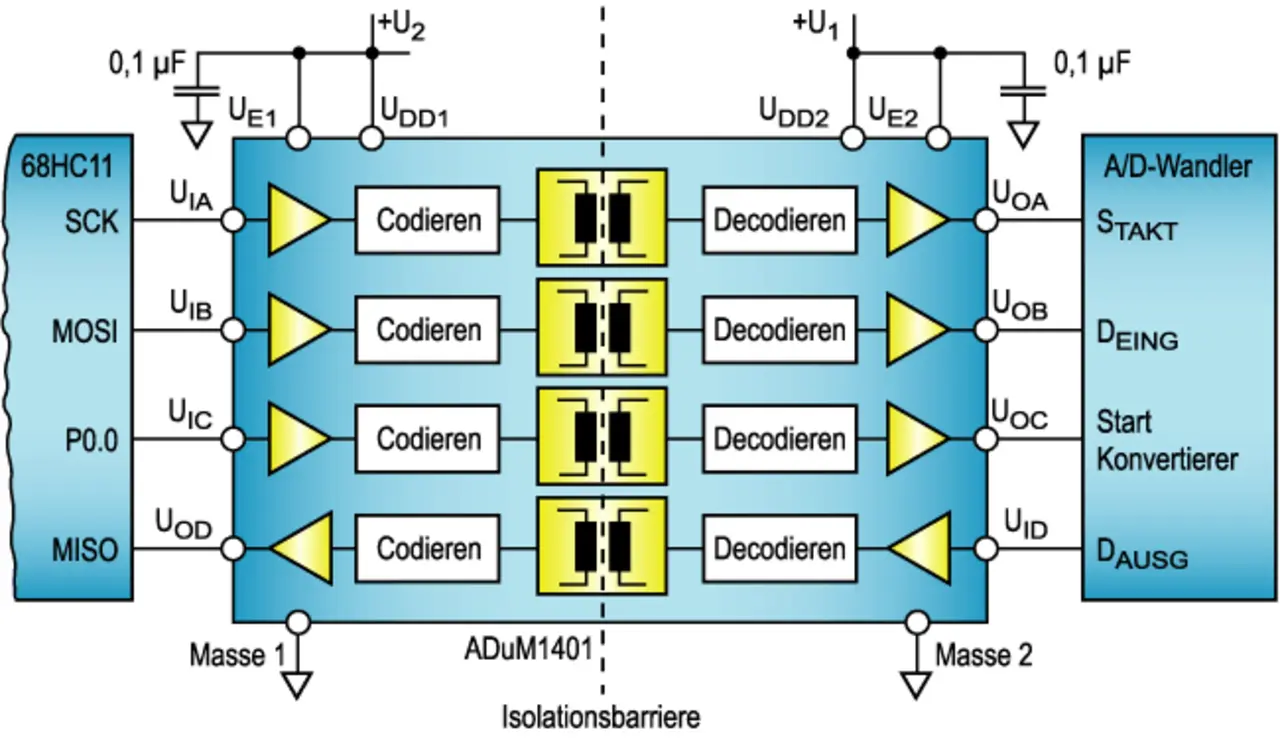

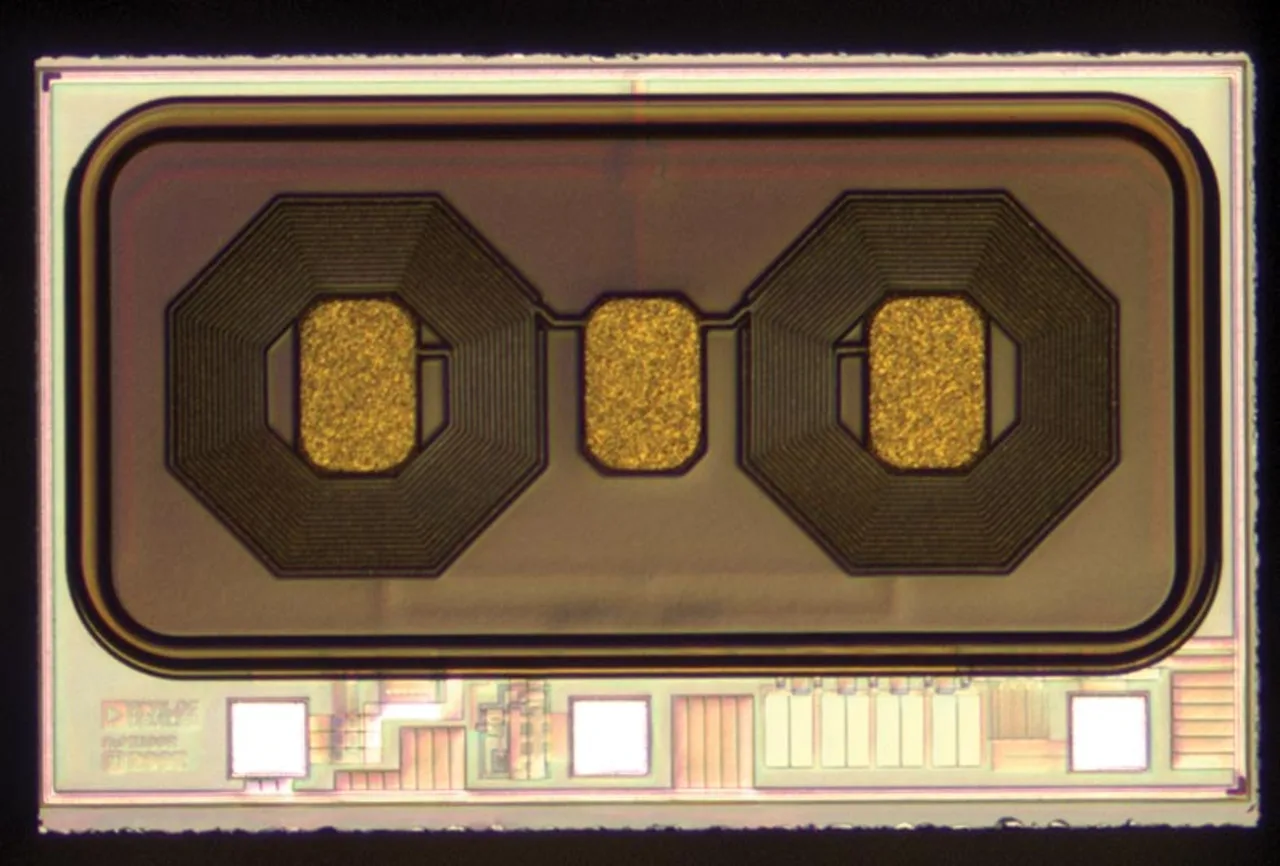

Beim AduM1100 werden zwei Transformatoren eingesetzt, um die digitalen Daten eines Kanals zu übertragen. Einer dieser Transformatoren überträgt die Impulse mit ansteigenden Flanken oder solche, die eine logische „1“ am Eingang darstellen, und der andere Transformator überträgt Impulse mit abfallenden Flanken oder jene Impulse, die den logischen „0“-Zustand am Eingang anzeigen. Die Produktfamilien AduM130x/AduM140x besitzen nur einen einzigen Transformator pro Datenkanal. Bei dem ADuM140x sind es insgesamt vier Transformatoren (Bild 4). Die ansteigende Flanke und die abfallende Flanke werden hier unterschiedlich codiert, und die codierten Impulse werden zusammen über denselben Transformator übertragen. Der Empfänger ist dann dafür verantwortlich, die Impulse zu decodieren und festzustellen, ob sie von einer ansteigenden oder einer abfallenden Flanke herrühren. Das Ausgangssignal wird dann dementsprechend wieder zusammengesetzt.

Natürlich gibt es auch einen Nachteil, wenn man nur einen Transformator pro Datenkanal gegenüber zwei Transformatoren pro Datenkanal einsetzt. Die Impulsverzögerung dauert bei dem Design mit einem Transformator länger, da zusätzliche Zeit für den Codier- und Decodierprozess benötigt wird. Dieser Nachteil wirkt sich jedoch kaum auf die Bandbreite aus, auch nicht bei einer Übertragungsrate von 100 Mbit/s. Im Gegensatz zum AduM1100 verwendet die Familie AduM130x/AduM140x einen eigenen Transformatorchip, der von der integrierten Empfängerschaltung getrennt ist. Diese Aufteilung ist ein gutes Beispiel für die einfache Integrationsmöglichkeit der iCoupler-Technologie. Neben der Verwendung als isolierender Impulsübertrager kann die iCoupler-Technologie auch in andere Datenerfassungs- und Steuer-ICs integriert werden.

Beispiel für eine Potentialtrennung mit A/D-Wandler

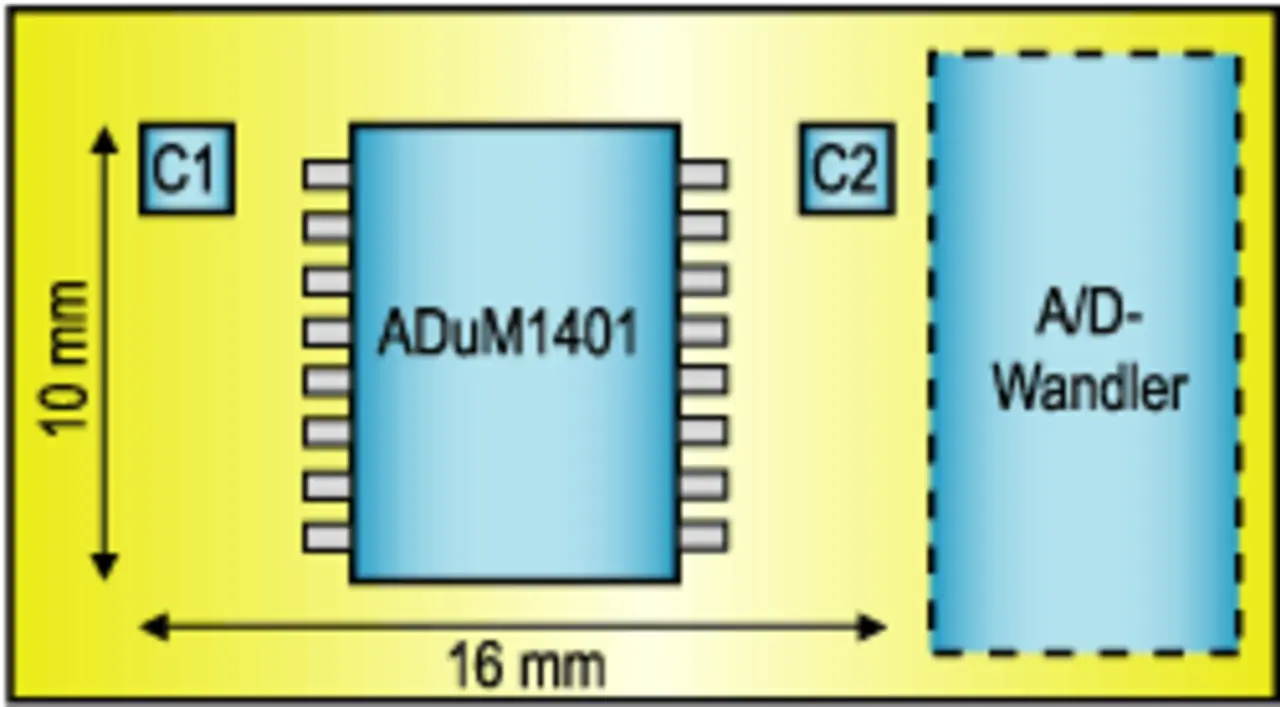

Mit den drei- und vierkanaligen Versionen der iCoupler-Familie lässt sich der Aufwand für die Potentialtrennung zwischen A/D-Wandler-Eingang und digitalem Prozessor einfach gestalten. Viele der Geräte in der Messwerterfassung sind heute mit speicherprogrammierbaren Steuerungen (PLCs) – Mikro-PLCs und Nano-PLCs – ausgerüstet, die in immer kleineren Gehäusen angeboten werden. In vielen dieser Steuerungen können die Module AduM130x und AduM140x einen wesentlichen Beitrag zur Verringerung der Grundfläche der Platinen leisten, bei thermischen Problemen Abhilfe schaffen und dabei helfen, die Gesamtkosten zu reduzieren. Bild 5 zeigt das Schaltbild eines Designs mit dem iCoupler für einen A/D-Wandler in der analogen Eingangsstufe einer speicherprogrammierbaren Steuerung. Aus Bild 6 gehen schließlich der Platzbedarf sowie die Anzahl der benötigten Kom-ponenten mit den Kosten bei 10 000 Stück hervor. Der AduM1401BRW besitzt die vier digitalen Kanäle mit den entsprechenden Übertragungsrichtungen. Er wird in einem 16-poligen, etwas breiteren SO-Gehäuse zur Oberflächenmontage geliefert. Der gesamte Flächenverbrauch beträgt 160 mm2, eine vergleichbare Optokopplerschaltung benötigt dagegen 425 mm2.

| Ronn Kliger ist bei Analog Devices als Product Line Manager der iCoupler Components Group für die Entwicklungs- und Marketingaktivitäten der iCoupler-Produkte verantwortlich. Er ist seit sieben Jahren für Analog Devices tätig. Zuvor war er in verschiedenen Positionen bei Raytheon beschäftigt. 1984 beendete er sein Studium am Georgia Institute of Technology mit einem BSEE-Abschluss. Er erhielt 1986 den MSEE von der University of Southern California und 1997 den MBA-Titel von der Northeastern University. E-Mail: ronn.kliger@analog.com |

| Dipl.-Ing. Paul Löser ist Geschäftsführer der deutschen Vertriebstochter der Analog Devices, Inc. in München. Von 1974 bis Anfang 2003 war er bei der Analog Devices GmbH in München als Vertriebsleiter in verschiedenen Positionen tätig. 1970 gründete Paul Löser das Technische Büro Südwest in Karlsruhe, damals neben München und Dortmund das dritte Technische Büro der Analog Devices GmbH in Deutschland. Paul Löser hat an der TH Karlsruhe Elektrotechnik mit dem Schwerpunkt Nachrichten- und Regelungstechnik studiert. E-Mail: paul.loeser@analog.com |

| Baoxing Chen arbeitet als Designer im Team der iCoupler Isoloation Components Group von Analog Devices. Er trat im Jahr 1997 in das Untenehmen ein, nachdem er sein Studium an der University of Michigan mit einem Ph.D. in Physik und einem Master of Science in Electrical Engineering abgeschlossen hatte. E-Mail: baoxing.chen@analog.com |

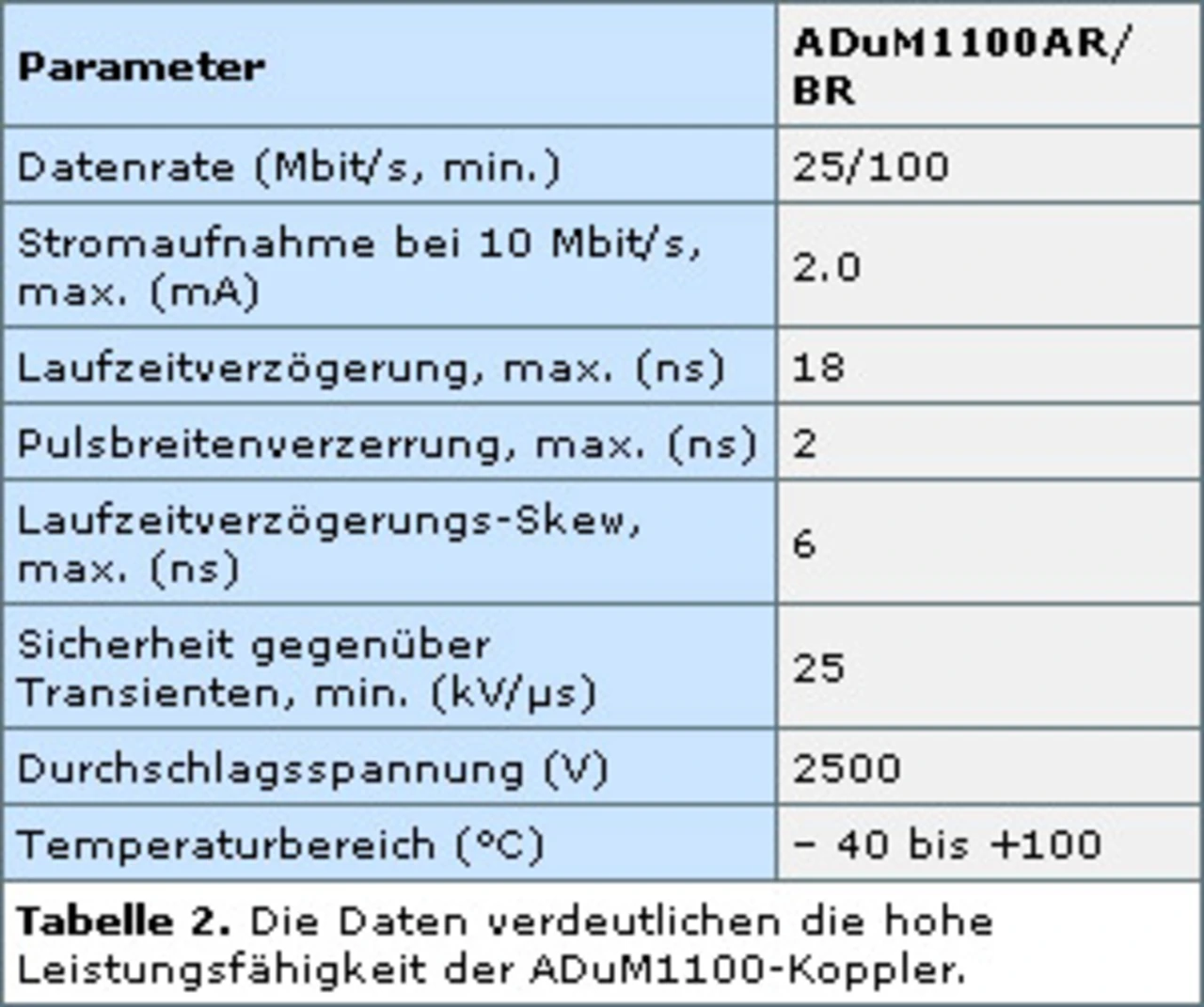

Die Bandbreite des Isolators hängt von der Bandbreite des Eingangsfilters in dem jeweiligen Bauteil ab. Mit einem 2-ns-Filter können 500 Mbit/s erreicht werden. Der AduM1100 wurde auf eine Signalbandbreite von 100 Mbit/s abgestimmt; diese ist immer noch doppelt so hoch wie die der schnellsten Optokoppler. Dank der verzögerungsfreien induktiven Kopplung der Mikrotransformatorspulen werden auch sehr enge Flankensymmetrien zwischen den Logiksignalen von Eingangs- und Ausgangsseite eingehalten. Der AduM1100 besitzt eine Flankensymmetrie von besser als 2 ns bei 5-V-Betrieb. Da bei zukünftigen Systemen die Anforderungen an die Übertragungsbandbreite bei gleichzeitiger galvanischer Trennung steigen werden, werden die Optokoppler hier technisch am Ende sein, während die iCoupler-Technologie noch Reserven hat.

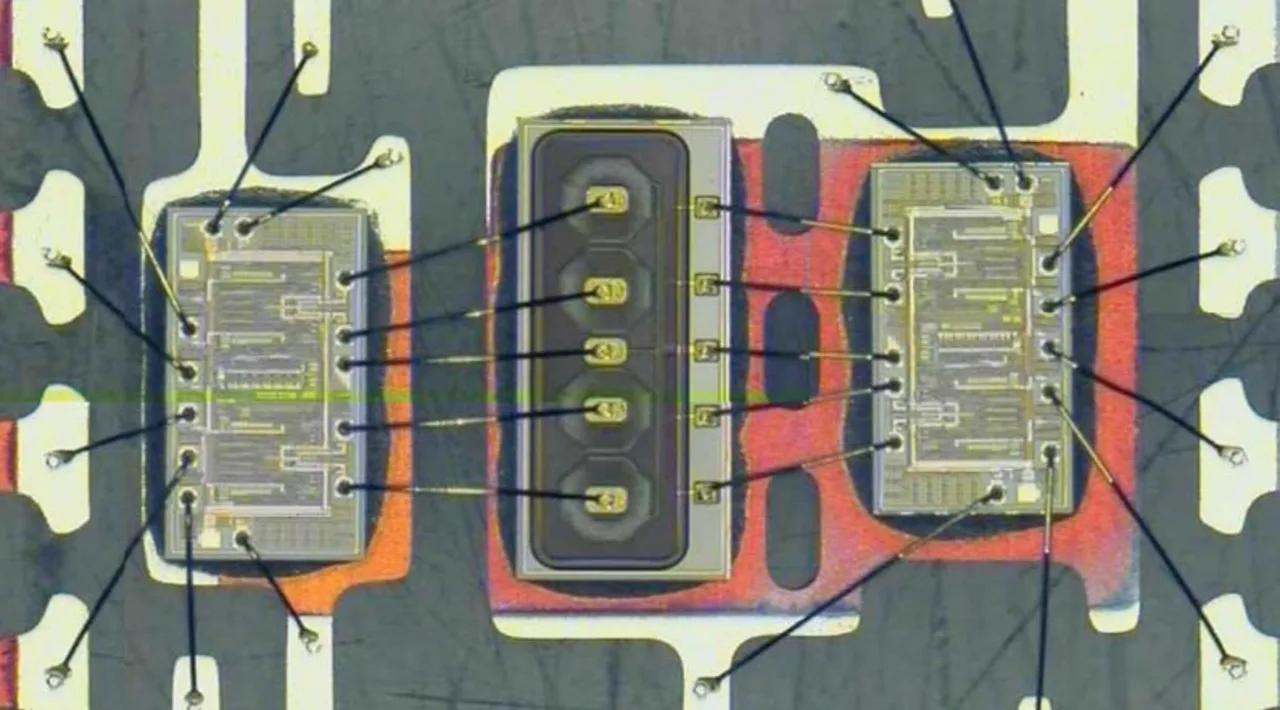

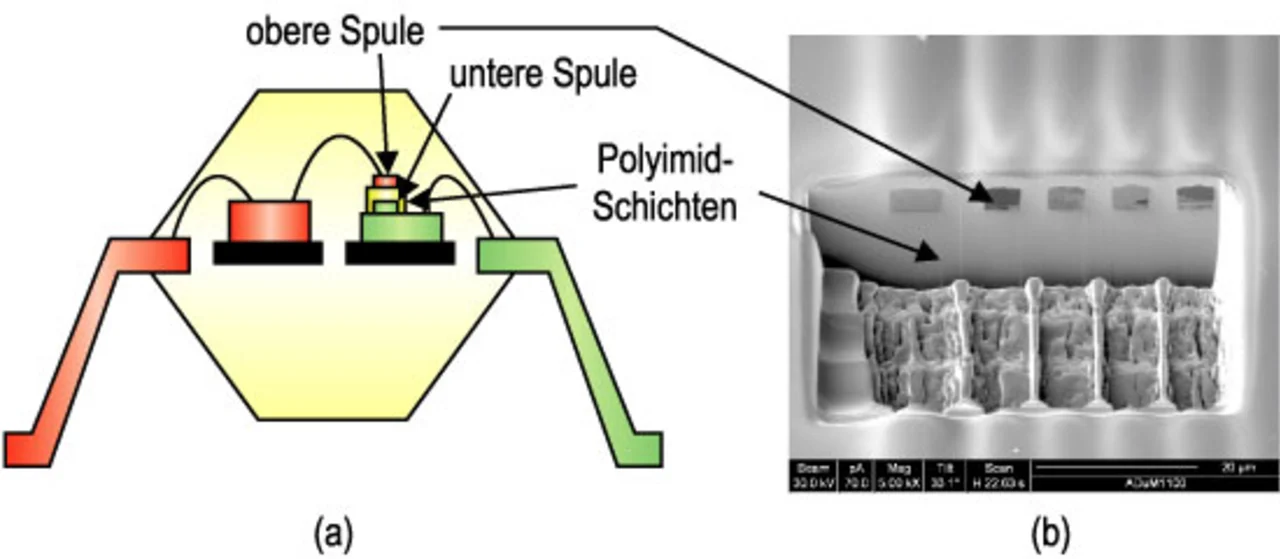

Das erste iCoupler-Produkt war der AduM1100, ein einkanaliger digitaler Isolator mit einer Übertragungsrate von 100 Mbit/s. Er besteht aus zwei Chips in einem achtpoligen SOIC-Gehäuse. Einen Querschnitt des AduM1100 zeigt Bild 1. Die beiden Chip-Träger im Gehäuse sind durch einen 0,4 mm breiten Spalt voneinander getrennt. Die Vergussmasse dazwischen besitzt eine Durchschlagsfestigkeit von 25 kV/mm; der 0,4 mm breite Spalt zwischen den beiden Chip-Substraten führt somit zu einer Potentialtrennung von über 10 kV. Der Treiber-Chip auf dem linken Chip-Träger codiert das digitale Eingangssignal und treibt mit dem codierten Differenzsignal über Bonddrähte die obersten Spulen der übereinander angeordneten Transformatorwindungen auf dem rechts angeordneten Empfänger-Chip. Bei dem Treiber-Chip handelt es sich um einen Standard-CMOS-Chip, während beim Empfänger-Chip (Bild 2) zunächst ein CMOS-Chip als Grundlage benutzt wird, auf den jedoch anschließend Transformatorwindungen mit zusätzlichen Polyimid-Schichten aufgebaut werden. Diese Polyimid-Schichten zwischen der oberen und der darunterliegenden Spule sind zusammen 20 µm dick. Sie werden mit dem Spin-Coating-Verfahren aufgetragen und anschließend vollständig durchgehärtet.

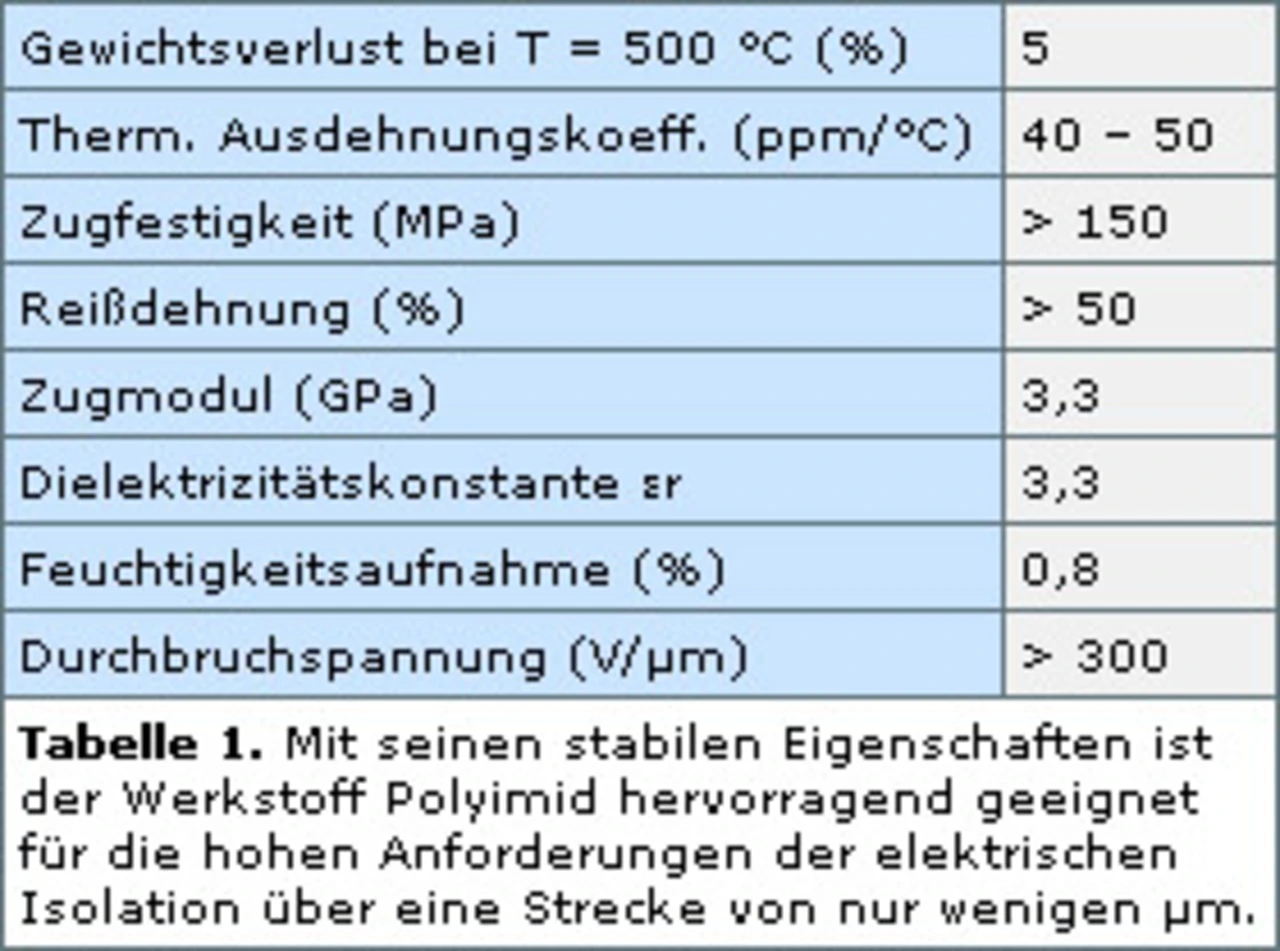

Einige der wichtigsten charakteristischen Eigenschaften des verwendeten Polyimids gehen aus Tabelle 1 hervor. Die Durchbruchspannung der ausgehärteten Polyimid-Schicht liegt bei über 300 V/µm. Die erwähnten 20 µm Polyimid zwischen den beiden übereinander liegenden Spulen gewährleisten somit eine Isolationsfestigkeit von über 6 kV, ein Wert, der genügend Reserven bietet, um der Testspannung von 3 kV während der Produktion für die Dauer einer Sekunde standzuhalten. Auf Grund der besonderen Strukturqualität dieser auf dem Wafer verarbeiteten Polyimid-Schicht werden selbst bei 3 kVeff keine Teilentladungen über 5 pC beobachtet. Die obere Spule besteht aus einer ca. 4 µm starken Goldschicht, die Breite der Spulenwindungen und der Abstand zwischen den einzelnen Windungen betragen ebenfalls jeweils 4 µm. Die Polyimid-Schichten besitzen gute mechanische Dehnungseigenschaften und eine hohe Zugfestigkeit, was auch der Adhäsion zwischen den Polyimid-Schichten oder zwischen der Polyimid-Schicht und der abgeschiedenen Metallschicht zugute kommt. Die geringe Wechselwirkung zwischen der Goldschicht und der Polyimid-Schicht, die noch durch die hohe Temperaturstabilität der Polyimid-Schicht begünstigt wird, führt zu einem zuverlässigen Isoliersystem, das vielen verschiedenen Arten umweltbedingter Beanspruchung standhält.

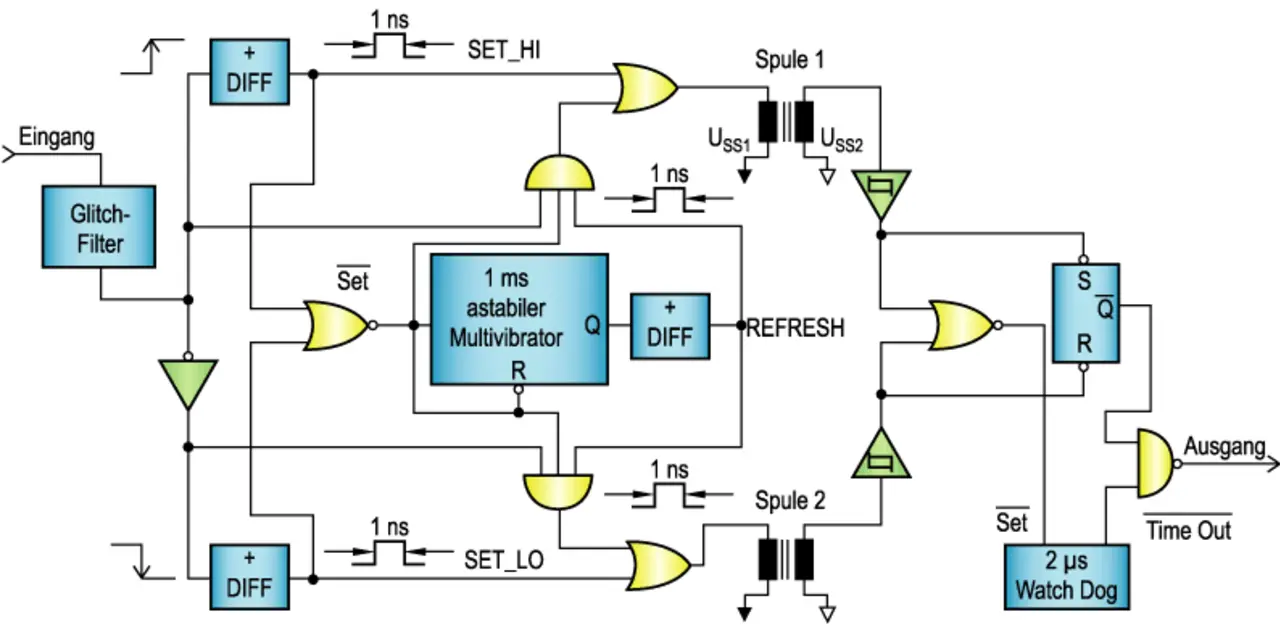

Zusätzlich zu der Fähigkeit, Potentialunterschiede von mehreren tausend Volt auf dem Chip sicher voneinander zu trennen, können auch Signale mit sehr hoher Bandbreite effizient und zuverlässig übertragen werden. Bild 3 zeigt eine vereinfachte Schaltung des AduM1100. Der Glitch-Filter am Eingang unterdrückt Impulse, deren Breite unter 2 ns liegen, und sorgt damit eingansseitig für stabiles Verhalten. Jede ankommende Signalflanke erzeugt einen Impuls von 1 ns, der entweder zur Spule 1 oder Spule 2 weitergeleitet wird. Bei einer ansteigenden Flanke gelangt der Impuls zur Spule 1, bei einer negativen zur Spule 2. Die kurzen Impulse werden auf die Sekundärspulen (die in diesem Fall unten liegenden Spulen) übertragen und dann verstärkt, das Eingangssignal wird danach durch ein RS-Flip-Flop wieder hergestellt und erscheint als galvanisch getrenntes Signal am Ausgang. Die hohe Bandbreite der Mikrotransformatoren und die schnelle CMOS-Logik machen die Übertragung dieser ns-Impulse möglich. Da die Schaltung nur auf die Signalflanken reagiert, ist das Übertragungsverfahren sehr effizient. Innerhalb einer Nanosekunde wird zwar ein energiereicher Stromimpuls übertragen, der von Null auf 100 mA ansteigt, der durchschnittliche Strom liegt jedoch bei einem 1-Mbit/s-Signal bei nur 50 µA.

Natürlich nehmen auch die umliegenden CMOS-Gatter zusätzlich Leistung auf, den größten Anteil davon die Pufferverstärker der Treiberausgänge und der Pufferverstärker für den Signalausgang. Bei 5 V Spannungsversorgung werden so zusätzlich 50 µA/ Mbit/s verbraucht, unter der Annahme, dass die gesamte Kapazität der CMOS-Gatter 20 pF beträgt. Der typische Optokoppler verbraucht andererseits über 10 mA, auch wenn er nur mit 1 Mbit/s betrieben wird. Das gibt dem iCoupler gegenüber dem Optokoppler einen Vorteil bei der Leistungsaufnahme bis in zweistelliger Größenordnung.

Wenn am Eingang eine gewisse Zeit lang keine Änderung des digitalen Signals erfolgt – die Zeitspanne liegt bei ungefähr 1 µs –, erzeugt das Monoflop einen 1 ns langen Impuls, und dieser gelangt entweder an die Spule 1 oder 2,abhängig vom Logikpegel am Eingang. Der 1 ns lange Auffrisch-/Wiederherstellungsimpuls trifft auf Spule 1, wenn der Eingang auf „1“ liegt und auf Spule 2, wenn der Eingangspegel einer logischen „0“ entspricht. Dies verhilft zu einem korrekten Verhalten des „digitalen Isolators“ bei einer längeren Gleichspannung am Eingang, da normalerweise Impulse nur übertragen werden, wenn sich am Eingang die Flanken des Signals verändern. Das Empfängerchip enthält eine Schaltung, die nach 2 µs ein „Time-out“-Signal erzeugt, wenn kein neu ankommender Impuls für einen Reset sorgt (Watchdog). Dauert die Wartezeit länger als 2 µs, dann kehrt der Empfängerausgang des AduM1100 in den sicheren Zustand einer logischen „1“ zurück. Die Mischung aus Auffrisch- und Watchdog-Funktionen hat den weiteren Vorteil, dass Ausfälle auf der Prozessseite erkannt werden können.

- 400 Hertz im Vollbildmodus

- AduM130x / AduM140x: Mehrkanalige Produkte