Super-Caps zur Speicherung von Backup-Energie

Fortsetzung des Artikels von Teil 1

System-Design und Herausforderungen

Sobald die SC-Zelle ausgewählt ist, muss der Systementwickler die Zielspannung bestimmen, bei welcher jede SC-Zelle geladen wird. Das geschieht mithilfe der Nennkurven des SCs. Die meisten SC-Zellen haben Nennspannungen im Bereich 2,5 V bis 3,3 V bei Raumtemperatur – diese Nennwerte sinken jedoch bei höheren Temperaturen und mit höheren Ansprüchen an die Lebensdauer ab. Im Normallfall sollte die Zielspannung unter der maximalen Nennspannung festgelegt werden, um die Betriebslebensdauer des SC zu verlängern.

Als nächstes kann die für die Batterie von SCs und die SW2-Topologie gewünschte Spannung bestimmt werden. Die Konfigurationen der SC-Batterie können Parallelschaltung, Reihenschaltung oder eine Kombination von parallelen, in Reihe geschalteten Strings sein. Weil die Zellen-Nennspannung normalerweise unter 3,3 V liegt und die Last oft eine gleich hohe oder höhere Versorgung brauchen, bestehen die Optionen für Zellenkonfiguration und SW2 in der Verwendung einer einzelnen Zelle mit einem Aufwärtsregler oder mehreren, in Reihe geschalteten Zellen und einem Abwärts- oder einem Abwärts-/Aufwärts-Regler. Wird eine Aufwärtsregelung eingesetzt, muss sichergestellt sein, dass die Spannung im Zuge der Entladung des SC nicht unter die maximale Betriebs-Eingangsspannung für SW2 absinkt. Sie kann bis zur Hälfte der geladenen Spannung des SC betragen. Aus diesem Grund befasst sich dieser Beitrag mit einer Batterie, die aus einer in Reihe geschalteten Kombination von SCs und einem einfachen Abwärtsregler für SW1 besteht. Anschließend werden, wenn es der Energiebedarf erforderlich macht, mehrere in Reihe geschaltete Strings parallel dazu angeordnet.

Wird eine in Reihe geschaltete Kombination von SCs gewählt, muss die Zahl der verwendeten Zellen auf Grundlage der maximalen gewünschten Spannung an der Spitze des Strings ermittelt werden. Weitere Kondensatoren in Reihe bedeuten höhere Spannung des SC-Strings mit geringerer Kapazität. Zum Beispiel könnte man den Einsatz von zwei Strings aus vier Kondensatoren mit 2,7 V/10 F anstelle eines String aus acht (in Reihe geschalteten) Kondensatoren mit gleichen Kennwerten in Erwägung ziehen. Zwar kann dieselbe Gesamtladung und Energie gespeichert werden, doch bietet der nutzbare Spannungsbereich des Strings bei in Serie geschalteten Einzel-Strings Vorteile. Beispielsweise liegt bei einer Last, die eine Vorspannung von 5 V benötigt, die für SW2 erforderliche Spannung bei ungefähr 6 V, wenn man deren maximales Tastverhältnis und andere Ausfallfaktoren mit berücksichtigt.

• Die Energie in einem Kondensator beträgt W=CV2/2, und die verwertbare Energie liegt bei

W= C/2(Vcharge2 - Vdischarge2)

• Bei zwei Strings mit vier Kondensatoren beträgt die nutzbare Energie

W = 2*[(10 F/4)/2*((2,7 V*4)2-6 V2)] = 201,6 J

• Die verwertbare Energie in dem Einzel-String aus acht Kondensatoren ( in Reihe) liegt bei

W = 1*[(10 F/8)/2*((2,7 V*8)2-6 V2)] = 269,1 J

Beide Kondensatorbatterien speichern dieselbe Gesamtenergie, doch ist der String mit geringerer Spannung durch einen höheren Prozentsatz von verschwendeter Ladung gekennzeichnet, die nicht genutzt werden kann. In diesem Fall ist die höhere String-Spannung zu bevorzugen, um die SCs in vollem Umfang zu nutzen.

Eine dritte Herausforderung des Systems entsteht, wenn man sich damit beschäftigt, wie die SC-Batterie geladen werden soll. Zu Anfang, wenn die SC-Spannung bei 0 liegt, muss SW1 unter einer Bedingung arbeiten, die infolge der hohen Kapazität einem ausgangsseitigen Kurzschluss über eine längere Zeitspanne gleicht. Ein normaler SW1 könnte dadurch in den Hiccup-Modus (mit automatischem Wiederanlauf) fallen und als Folge den SC nicht aufladen. Zum Schutz von SC und SW1 ist eine zusätzliche Strombegrenzungsfunktion zu Beginn der Ladestufe notwendig. Eine gute Lösung wäre es, wenn der SW1 über einen erweiterten Zeitraum einen kontinuierlichen Ladestrom bei nahezu keiner Ausgangsspannung bereitstellen würde.

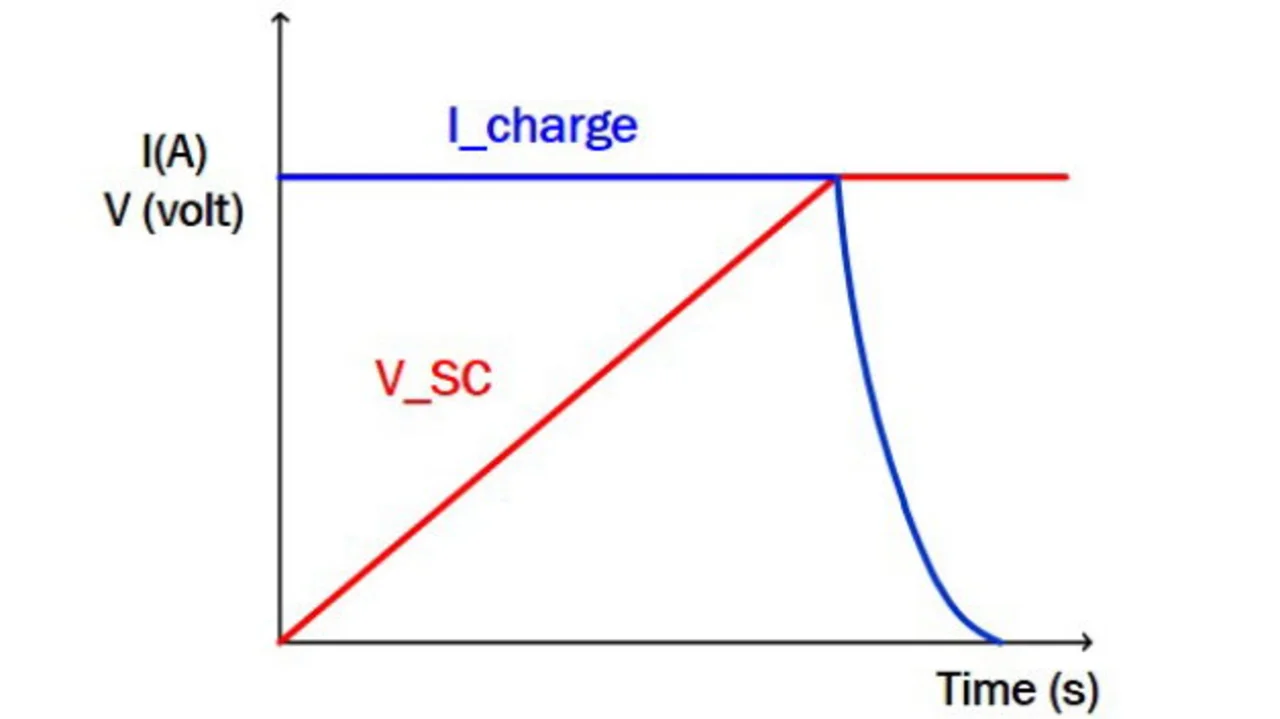

Es gibt unterschiedliche Methoden, um einen SC aufzuladen. Am weitesten verbreitet ist der Einsatz von Konstantstrom/Konstantspannungs-Ladeverfahren (CICV, IU). Es stellt die bevorzugte Methode dar, wie in Abbildung 2 dargestellt (CICV-Kurve). Zu Beginn des Ladezyklus arbeitet der Ladebaustein (SW1) im Konstantstrombetrieb und versorgt den SC mit einem Konstantstrom, so dass dessen Spannung linear ansteigt. Der SC wird bis zu einer Ziel-(oder Schluss-)spannung geladen; bei deren Erreichen wird die Konstantspannungsschleife aktiv und sorgt für eine genaue Regelung, damit der SC-Ladepegel konstant bleibt und dadurch ein Überladen vermieden wird. Auch diese bevorzugte Lösung stellt Anforderungen an die Power-Management-Funktionen, die beachtet werden müssen.

Bezüglich des Beispiels in Abbildung 1 ist bei einer Hauptspannungsversorgung von 48 V, einer SC-Batteriespannung von 25 V und Lastspannungen von 3,3 V, 5 V, 12 V, etc., eine Synchron-Abwärtsfunktion sowohl für SW1 als auch für SW2 geeignet. Da die vorrangige Herausforderung mit dem Laden des SC zusammenhängt, ist die Wahl für SW1 entscheidend. Die ideale Lösung für SW1 wäre eine Power-Management-Funktionalität, die mit hohen Eingangsspannungen (48 V) und Ausgangsspannungen (25 V) betrieben werden könnte und gleichzeitig die Möglichkeit einer CICV-Regelung enthielte.

- Super-Caps zur Speicherung von Backup-Energie

- System-Design und Herausforderungen

- Konfiguration eines Supercap-Ladegeräts