Winkelgetriebe mit Kronenradtechnik ermöglichen bei Kleinantrieben hohe Energieeinsparungen

Ohne effiziente Kleinantriebe keine »Grüne Fabrik«

Fortsetzung des Artikels von Teil 1

Winkelgetriebe versus Schneckengetriebe - ein Vergleich

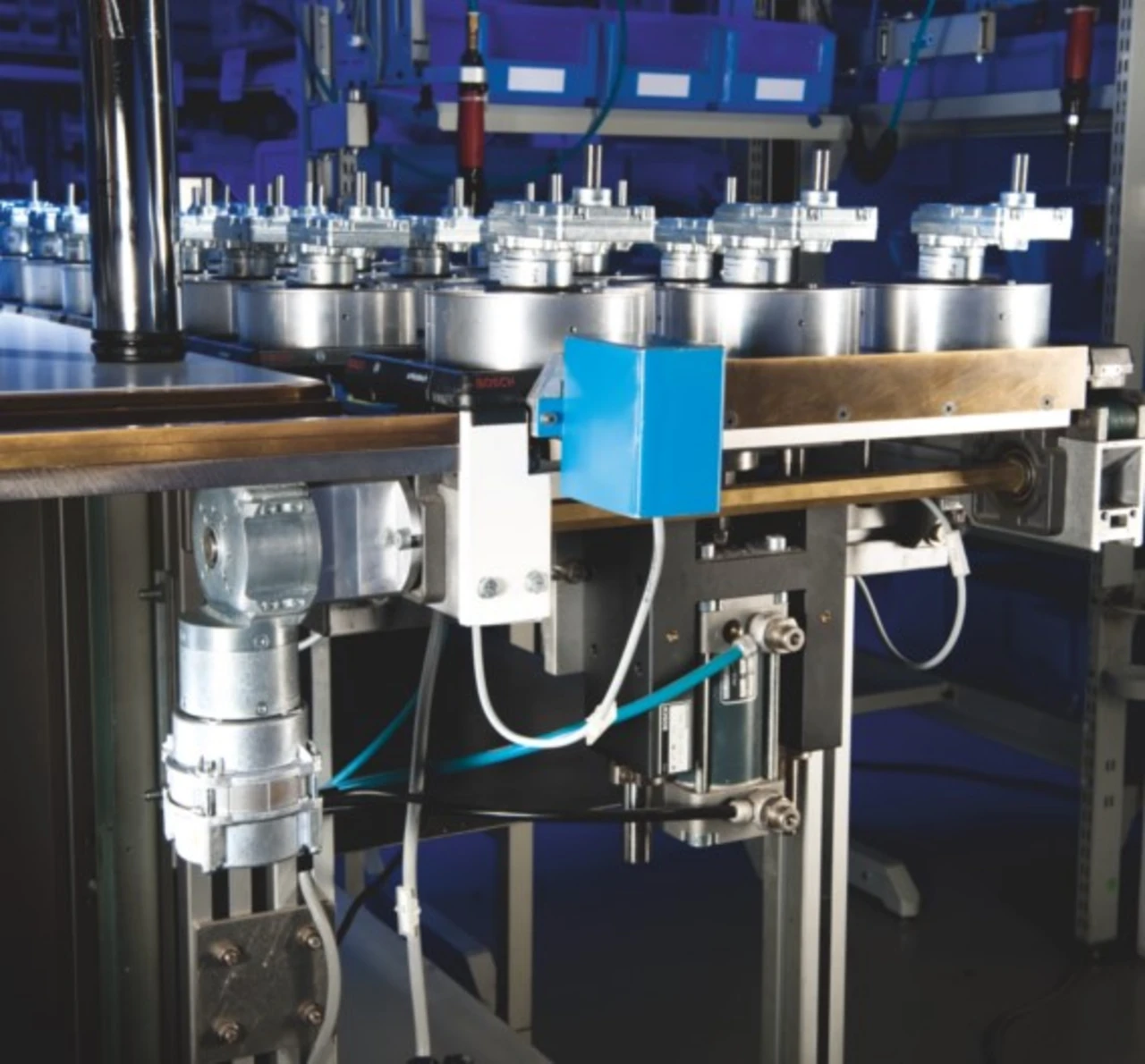

»Der hohe Leistungs-Level und Wirkungsgrad von Zeitlauf-Antrieben erlaubt den Einsatz kleinerer Motoren mit geringerem Energiebedarf«, hebt Horz hervor. »Mit der Entwicklung des Winkelgetriebes ‚EtaCrown’ mit Kronenradtechnik hat das Unternehmen vorausschauend in Sachen ’Energiespar-Getriebemotoren’ gehandelt. Getriebemotoren-Konzepte auf ‚EtaCrown’-Basis tragen nämlich ihren Teil dazu bei, die Überdimensionierung von Anlagen zu vermeiden.« Ein konkretes Beispiel zeigt das hohe Energiesparpotenzial: Anhand einer Montageanlage bei Zeitlauf mit insgesamt zehn Antriebseinheiten hat das Unternehmen veranschaulicht, welche Stromeinsparungen zu erzielen sind, wenn alte Getriebe-, Motor- und Steuerungstechniken gegen neue ersetzt werden. Zum Vergleich standen vier Antriebsvarianten:

- Ein herkömmliches Schneckengetriebe mit Drehstrom-Asynchronmotor

- Ein ‚EtaCrown’-Winkelgetriebe mit Kronenradgetriebe und Drehstrom-Asynchronmotor

- Ein ‚EtaCrown’-Winkelgetriebe mit Kronenradgetriebe und bürstenlosem 220-V-PMSM-Motor

- Ein ‚EtaCrown’-Winkelgetriebe mit Kronenradgetriebe und bürstenlosem 48-V-BLDC-Motor

Das Ergebnis: Wegen des höheren Wirkungsgrads von 87 Prozent bei allen drei ‚EtaCrown’-Getrieben ist für die gleiche Leistungsabgabe wesentlich weniger elektrische Energie nötig als beim Einsatz eines Schneckengetriebes mit 61 Prozent Wirkungsgrad. So beträgt die Verlustleistung bei einem Schneckengetriebe mit Standard-Drehstrom-Asynchronmotor Horz zufolge 211 W und liegt damit weitaus höher als bei einem ‚EtaCrown’-Winkelgetriebe mit bürstenlosem 220-V-PMSM-Motor. Diese Antriebsvariante verzeichnet lediglich 12 W Verlustleistung. »Im Hinblick auf die technische Gebäudeauslegung reduziert die geringere Verlustwärme der Antriebe im industriellen Prozess die Kosten für die oft nötige Raumkühlung«, fügt Horz hinzu.

Auch auf die elektrische Anschlussleistung bezogen erzielt das ‚EtaCrown’-Winkelgetriebe die besseren Werte. Während das Schneckengetriebe mit Drehstrom-Asynchronmotor laut Horz stattliche 137 W braucht, benötigt das ‚EtaCrown’-Winkelgetriebe mit bürstenlosem 220-V-PMSM-Motor nur 40 W. Selbst das ‚EtaCrown’-Winkelgetriebe mit bürstenlosem 48-V-DC-Motor verzeichnet eine elektrische Anschlussleistung von nur 41,6 W - trotz intelligentem Steuerungskonzept. »Einzig bei den Herstellkosten kann das Schneckengetriebe gegenüber einem ‚EtaCrown’-Winkelgetriebe erst einmal punkten«, stellt Horz fest. »Doch sollte das Hauptaugenmerk bei der Auslegung neuer Antriebskonzepte langfristig auf die Lebenszykluskosten gerichtet sein.« So betrage beispielsweise die Stromersparnis (bezogen auf 14 Jahre bei Zweischicht-Dauerbetrieb) durch den Einsatz von ‚EtaCrown’-Winkelgetrieben gegenüber herkömmlichen Schneckengetrieben bis zu 67 Prozent.

Antriebe werden durch integrierte Elektronik und komplexe Regelungsstrategien sowie Vernetzung über Bussysteme immer intelligenter. Kleinantriebe gewinnen durch die Verbreitung dezentraler Antriebstechnik an Bedeutung. »Das Einsparpotenzial resultiert hier entweder aus ‚Energy on demand’ - in diesem Fall läuft der Antrieb nur bei Bedarf«, verdeutlicht Horz. »Oder der Materialtransport des Zeitlauf-Praxisbeispiels ‚Montageanlage’ erfolgt mit der geringst möglichen Geschwindigkeit, bei der der Werkstückträger noch rechtzeitig am Transportendpunkt ankommt. In jedem Fall steht die Optimierung der energiebezogenen Prozesse im Vordergrund.«

Ziel ist die situationsbezogen optimale Auslegung und der optimierte Betrieb der Anlagen. »Auch wenn Kleinantriebe keinen schnellen Erfolg bei den Bemühungen um Energiekostensenkung versprechen, tragen sie längerfristig zu einer spürbaren Reduzierung bei«, resümiert Horz. »Unter dem Gesichtspunkt der Lebenszykluskosten geht heutzutage kein Weg an applikationsoptimierten Kleinantrieben vorbei, die auf optimierten Motor-Getriebe-Kombinationen und intelligenter Steuerungstechnik beruhen. Nur bei einer ganzheitlichen Betrachtung aller Einsparpotenziale ist letztlich die ’Grüne Fabrik’ realisierbar.«

Jobangebote+ passend zum Thema

- Ohne effiziente Kleinantriebe keine »Grüne Fabrik«

- Winkelgetriebe versus Schneckengetriebe - ein Vergleich