Hydraulische Lageenergiespeicher

Ist der ideale Speicher in Sicht?

Fortsetzung des Artikels von Teil 1

Erste Demonstrationsprojekte in Sicht

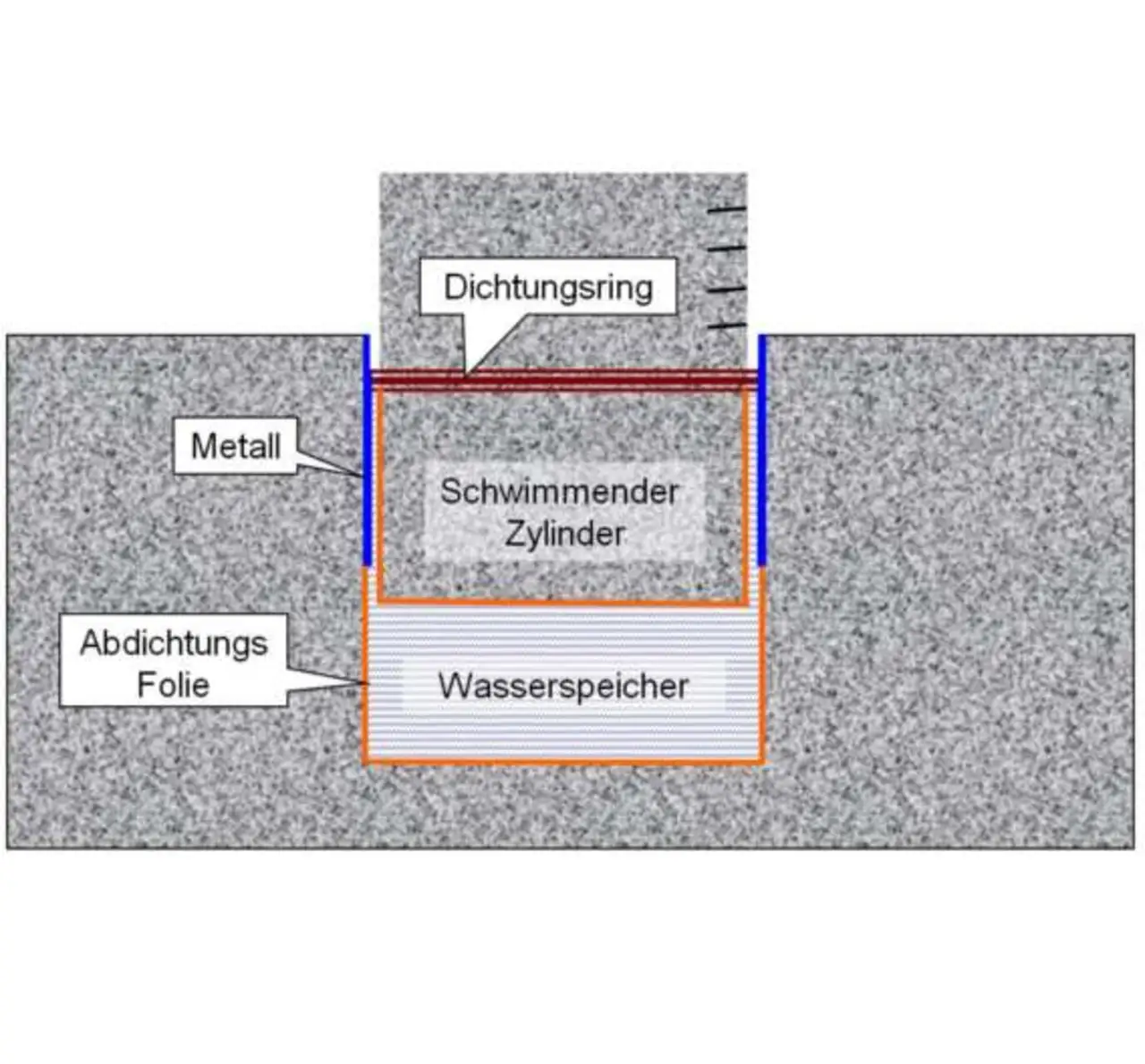

Geplant ist zunächst ein kleines Demonstrationsprojekt. Der Durchmesser des Zylinders dieses ersten Lageenergiespeichers soll bei vergleichsweise puppenstubenhaften 2 m liegen. »Doch um spezifische Aussagen zu treffen, ist es ein guter Anfang«, erklärt Heindl. Über das Verhalten des Granits ließen sich Aussagen ableiten und geeignete Materialien für die Beschichtung der Dichtungen ließen sich auswählen. Er ist zuversichtlich, dass das Projekt in 18 Monaten stehen könnte.

Ein zweites Projekt mit einem Durchmesser von 60 m sei ebenfalls schon in einer sehr konkreten Planungsphase angelangt. Mit einer Kapazität von 1 GWh liege es schon nah an der kommerziellen Nutzbarkeit. Der Felskolben würde dann bis 60 m über die Erdoberfläche hinauswachsen, insgesamt wäre er 120 m lang. Heindl: »Wie es aussieht, könnten die Bauarbeiten in fünf Jahren beginnen.«

Danach schlössen sich Projekte mit Durchmessern von 125, 250 und 500 m an. Verdoppelt sich der Durchmesser, so erhöht sich die Speicherkapazität jeweils um den Faktor 16, denn die Speicherkapazität steigt mit der vierten Potenz. Je größer der Speicher, desto geringer sind die Kosten pro kWh Speicherkapazität. Kommerziell sinnvoll ist ein Lageenergiespeicher laut Heindl ab einem Durchmesser von 100 m.

Nun werden sich die Anwohner an einen Berg, der in einer Mittelgebirgslandschaft langsam emporwächst, nach einigen Wochen wieder verschwindet, um darauf erneut das Landschaftsbild zu verändern, erst noch gewöhnen müssen. »Das birgt zunächst einmal einen gewissen Überraschungseffekt«, gibt Heindl zu. Doch ein Steinbruch böte eine ähnliche Optik, und im Vergleich zu einem Braunkohletage-abbau ergäbe ein Lageenergiespeicher die interessanteren optischen Effekte. Dennoch sieht Heindl das Problem der Akzeptanz aus ästhetischen Gründen. Er hätte aber bereits Anfragen aus Kommunen bekommen, die sich energieautark machen wollen und die mit einem solchen Speicher offenbar leben könnten.

Jobangebote+ passend zum Thema

- Ist der ideale Speicher in Sicht?

- Erste Demonstrationsprojekte in Sicht