Ausgangsarchitekturen für Industriesteuerungen lassen sich optimieren

Genauer, dichter und »grüner«

Fortsetzung des Artikels von Teil 1

Integrierte Systemlösung macht Nachkalibrierung entbehrlich

Die Nachkalibrierung kann entfallen, wenn man eine komplett integrierte Lösung einsetzt. Beispielsweise die IC-Baureihe AD5410/5412/5420/5422 von Analog Devices bietet solche Lösungen.

Jeder dieser ICs enthält einen 12- oder 16-Bit-DAC sowie Referenz, Regler und Strom- und/oder Hochvolt-Ausgangsblöcke. DC-Fehler lassen sich mit derartigen Schaltungen werkseitig leicht kalibrieren. Das Ergebnis ist ein TUE (Total Unadjusted Error) von etwa 0,1% über der Temperatur. Diese hohe Genauigkeit erlaubt, dass der Endkunde den Kalibrierungsschritt auslassen und somit seine Kosten reduzieren kann.

Weil für Industriesteuerungen oft hohe Treiberspannungen erforderlich sind, benötigt man Stromversorgungen mit entsprechend hoher Ausgangsspannung. Bei einer typischen SPS erfolgt die Versorgung des Modul-Boards über die System-Rückwand. Typisch stehen für diesen Zweck 5, 12 und 24 V (oder Kombinationen davon) zur Verfügung. Die gewählte Versorgung wird einem DC/DC-Wandler zugeführt, der bipolare Spannungen erzeugen kann. Wie hoch diese sein müssen, ergibt sich aus der Anwendung.

Die meisten Industriesysteme müssen sowohl Strom- als auch Spannungsausgänge bereit stellen. Der Entwickler solcher Schaltungen muss dabei auf jeden Fall die Leistungsanforderungen erfüllen, darf aber zugleich die thermischen Grenzen des Wandlers nicht überschreiten. Setzt man beispielsweise den oben erwähnten einkanaligen AD5422 ein, lässt sich die erforderliche Versorgungsspannung zunächst leicht errechnen. Will man etwa aus einem 20-mA-Ausgang eine Last von 1 kΩ treiben, muss die zu erzeugende Gleichspannung 20 V betragen. Mit der notwendigen Reserve für den IC errechnet sich eine minimale erforderliche Versorgungsspannung von 24 V.

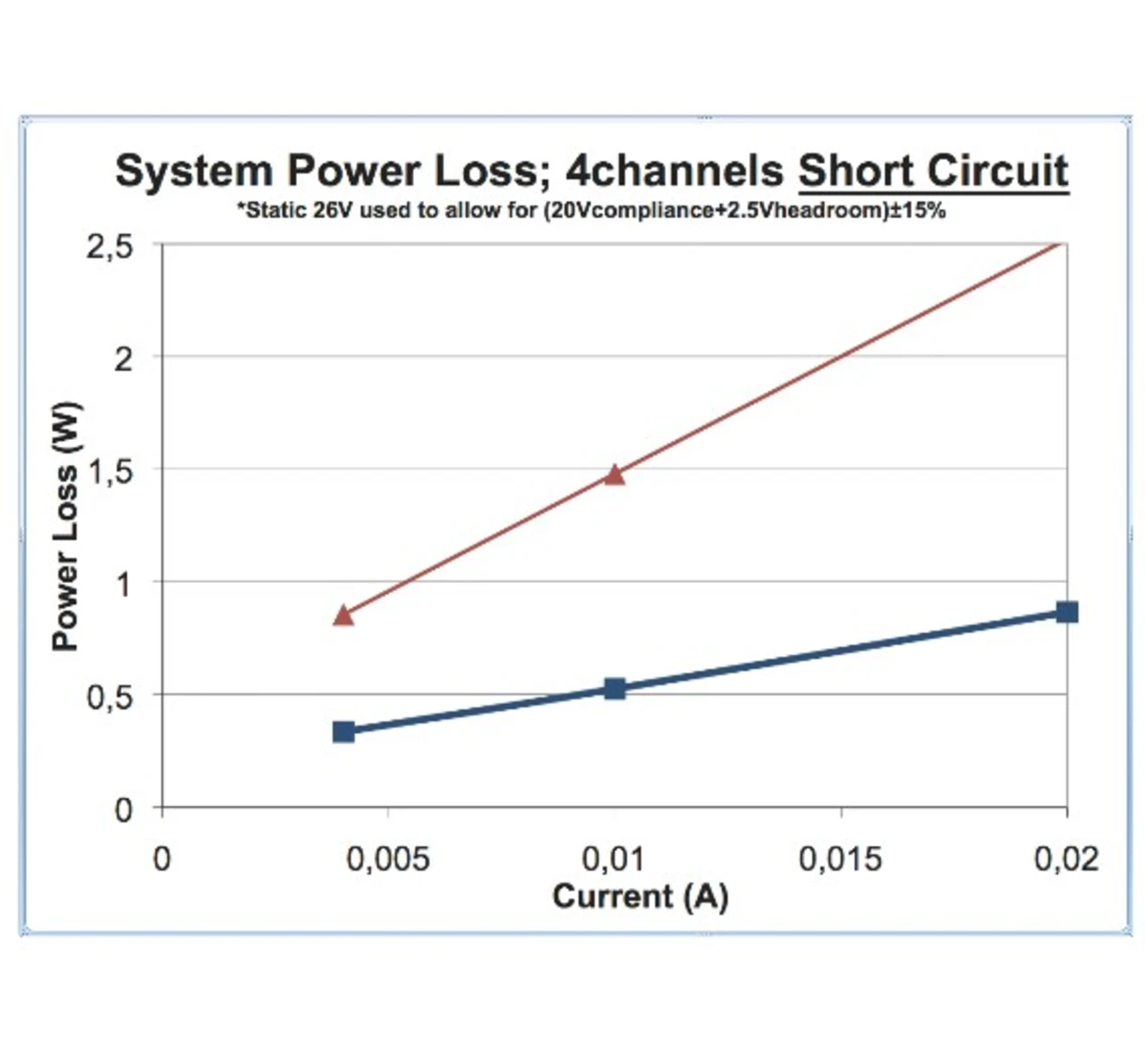

Damit ist die Berechnung aber nicht abgeschlossen. Denn in Industriesteuerungen ist mit einem Kurzschluss der Last zu rechnen. In diesem Beispiel würde der AD5422 eine Leistung von rund 0,6 W aufnehmen. Weil der Baustein in einem LFCSP-Gehäuse (QFN) mit unterseitigem »Paddle« untergebracht ist, lässt er sich thermisch gut an eine Leiterplatte anbinden. Bei dem spezifizierten thermischen Widerstand von 28 K/W ergibt sich also ein durch den Kurzschluss bedingter Chiptemperaturanstieg von etwas weniger als 17 K.

Jobangebote+ passend zum Thema

- Genauer, dichter und »grüner«

- Integrierte Systemlösung macht Nachkalibrierung entbehrlich

- Intelligenz bekämpft Stromverschwendung

- Von Unipolar zu Bipolar