Besser durch Siliziumkarbid

Wirkungsgrad einer PFC-Stufe verbessern

Fortsetzung des Artikels von Teil 2

Die Kombination im Test

Auch die U/I-Charakteristik bei einer Gehäusetemperatur von +25 °C bis +125 °C zeigt für SiC-Schottky- und Siliziumdioden Unterschiede. mit zunehmender Temperatur nimmt der Spannungsabfall in Durchlassrichtung der Diode bei kleinem Durchlassstrom ab. In diesem Bereich kann das exponentielle Verhalten des Stromflusses beim Schottky-Übergang beobachtet werden. Bei einem hohen Durchlassstrom dominiert der Bahnwiderstand der Diode die Durchlasscharakteristik, und der Spannungsabfall in Durchlassrichtung der Schottky-Diode steigt mit zunehmender Temperatur.

Die größere Bandlücke der SiC-Schottky-Diode führt zu einer höheren inneren Ladungsträgerkonzentration und einer höheren Sperrschichttemperatur. Im Prinzip arbeiten SiC-Schottky-Dioden bis rund +600 °C, Siliziumdioden dagegen nur bis zu einer maximalen Sperrschichttemperatur von +150 °C[7]. Durch die höhere Betriebstemperatur lässt sich das Gewicht, das Volumen, die Kosten und die Komplexität des thermischen Managementsystems reduzieren.

Außerdem eignen sich SiC-Schottky-Dioden im Vergleich zu Siliziumdioden wegen des positiven Temperaturkoeffizienten besser für einen Parallelbetrieb bei hohen Spannungen. Durch die geringe Qrr einer SiC-Schottky-Diode lassen sich nicht nur die Schaltverluste der Diode reduzieren, sondern auch die Einschaltverluste des MOSFETs. Dadurch steigt der Wirkungsgrad einer CCM-PFC, obwohl der Durchlassstrom höher ist als bei einer Si-Diode. Durch diese überlegene Temperaturcharakteristik einer SiC-Schottky-Diode sinkt der Spitzen-Drain-Strom des MOSFETs beim Einschaltvorgang. Daher kann der Entwickler einen MOSFET mit geringerem Nennstrom verwenden, wodurch er die Kosten reduziert.

Eine CCM-PFC-Testschaltung für 400 W sollte die hergeleiteten Überlegungen mit Zahlen untermauern. Die Testschaltung arbeitet bei 100 kHz, die Ausgangsspannung wurde auf 400 V und der Strom auf 1 A eingestellt. Der Gate-Widerstand des MOSFETs lag beim Ein- und Ausschalten bei 12 Ω beziehungsweise 9,1 Ω. Verglichen wurden

- der »FCA20N60«, ein n-Kanal-SuperFET mit 600 V Sperrspannung, und eine SiC-Schottky-Diode mit 6 A maximalem Durchlassstrom und

- der planare MOSFET »FQA24N50« und die »UltraFast «-Siliziumdiode »RURP860«.

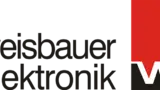

Die Spannung und der Strom wurden sowohl beim MOSFET als auch bei der Diode gemessen, um die Leistungsverluste dieser Bauteile abzuschätzen. Ebenso maß man die Eingangs- und die Ausgangsleistung, um den Wirkungsgrad des Systems zu berechnen. Bild 5 fasst die nachfolgend geschilderten Ergebnisse grafisch zusammen.

Beim Abschalten unter Volllast und einer Eingangswechselspannung von 110 V wurden die Schaltverluste des MOSFET im Diagramm mithilfe der Schnittfläche der Drain-Source-Spannung und des Drain-Stroms ermittelt. Dabei zeigte der SuperFET eine deutlich kürzere Schaltzeit. Beim planaren MOSFET maß man Ausschaltverluste von 159 μJ, beim SuperFET auf 125 μJ – eine Verringerung um 34 μJ. Insgesamt lagen die Ausschaltverluste mit dem SuperFET damit um etwa 21% niedriger als beim planaren MOSFET.

Der Signalverlauf des MOSFETs wurde beim Einschalten unter Volllast und einer Eingangsspannung von 110 V gemessen. 5,3 A betrug der Drain-Strom (ein induzierter Strom wurde erwartet), den der Sperrverzögerungsstrom der Siliziumdiode verursachte. Zudem trat ein Strom von 1,2 A durch den vernachlässigbaren Verschiebungsstrom der SiC-Schottky-Diode auf. Deshalb wurden beim MOSFET Einschaltverluste von 73,8 μJ mit der Si-Diode und von 28,9 μJ mit der SiC-Schottky-Diode gemessen. Diese konnten im Vergleich zur Kombination von MOSFET/Siliziumdiode um 44,9 μJ reduziert werden.

Die experimentellen Ergebnisse zeigen, dass sich die Einschaltverluste des MOSFETs durch den Einsatz der SiC-Schottky-Diode gegenüber der Siliziumdiode um etwa 61% reduzieren ließen. Im Test erfolgte das Abschalten der Diode unter Volllast bei einer Eingangsspannung von ebenfalls 110 V. Es wurden ein hoher Rückwärtserholstrom mit einem Spitzenwert von 5,3 A und eine Rückwärtserholspannung von 500 V ermittelt, dagegen ergaben sich für die SiC-Schottky-Diode unter gleichen Bedingungen ein vernachlässigbarer Rückwärtserholstrom und eine Rückwärtserhol-Spannung von 450 V.

Dieser drastische Unterschied der Rückwärtserhol-Charakteristik bei den Schaltvorgängen hat sehr unterschiedliche Einschaltverluste beim MOSFET zur Folge. Der Abschaltverlust der SiC-Schottky-Diode lässt sich wegen des Wegfalls der Rückwärtserholung gegenüber der Siliziumdiode um etwa 78% reduzieren.

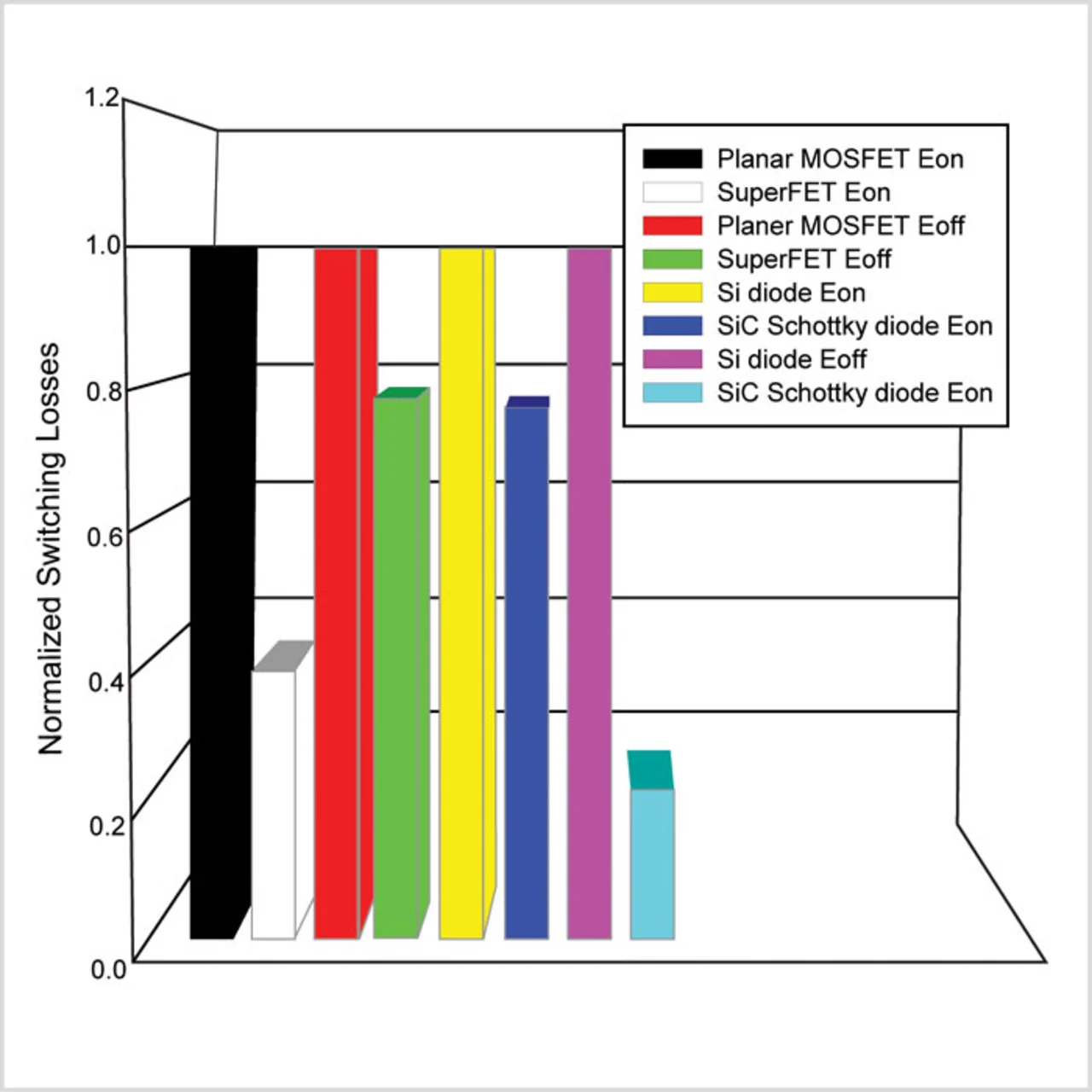

Bild 6 stellt die normalisierten Ergebnisse der Wirkungsgradmessungen der verschiedenen Bauteilkombinationen dar. Es ist deutlich zu erkennen, dass die Kombination SuperFET/SiC-Schottky-Diode den Wirkungsgrad über den gesamten Betriebsbereich deutlich erhöht.

Der Effekt ist bei höheren Strömen (niedrige Eingangsspannung unter voller Last) noch deutlicher, wo sich der Wirkungsgrad um mehr als 4% im Vergleich zu konventionellen Bauteilen erhöhte.

Wie diese Analyse der Schaltverluste zeigt, lässt sich ein höherer Wirkungsgrad hauptsächlich auf Grund der geringeren Einschaltungsverluste wegen der minimierten Rückwärtserhol-Ladung der SiC-Schottky-Diode erreichen.

Die Autoren:

Wonsuk Choi und Sungmo Young sind Applikationsingenieure im »HV-FPG PSS«-Team von Fairchild Semiconductor.

Literatur:

[1] Robert W. Erickson, Dragan Maksimovic, »Fundamentals of Power Electronics «, Kluwer Academic Publishers., Massachusetts 2001, 2nd Edition.

[2] M. Bruckmann, E. Baudelot, B. Weis, H. Mitichner, »Switching behavior of diodes based on new semiconductor materials and silicon - a comparative study«, EPE’97, 7th European Conference on Power Electronics and Applications, vol. 1, 513-17, 1997

[3] P.G.Neudeck, D.J.Larkin, J.A.Powell, »Silicon Carbide High-Temperature Power Rectifiers Fabricated and Characterized«, NASA Lewis Res. Center (USA)

[4] J. Liu , W. Chen, J. Zhang, D. Xu, F.C. Lee, »Evaluation of power losses in different CCM mode single-phase boost PFC converters via a simulation tool«, IAS’2001, S. 2455 - 2459 vol.4

[5] B. Lu, W. Dong, Q. Zhao, F.C. Lee; »Performance evaluation of Cool-MOST and SiC diode for single phase power factor correction applications «, APEC ‘03, S. 651 - 657 vol.2

[6] G. Spiazzi, S. Bum, M. Citron, M. Corradin, and R. Pierobon, »Performance Evaluation of a Schottky SiC Power Diode in a Boost PFC Application «, IEEE Transactions on Power Electronics, Vol. 18, No. 6, November 2003

[7] K. Shenai, R. S. Scott, B. J. Baliga, »Optimum semiconductors for highpower electronics«, IEEE Transactions on Electron Devices, vol. 43, no: 9, pp. 1811-1823, Sept. 1989

[8] Dr. Lothar Frey, Dr. Martin März, »Verkohltes Silizium«, Design&Elektronik 1/2002, S. 40ff.

- Wirkungsgrad einer PFC-Stufe verbessern

- MOSFETs im Vergleich

- Die Kombination im Test