Leistungsfaktorkorrektur

PFC- und DC/DC-Wandler in Einem

Fortsetzung des Artikels von Teil 1

Entwurf eines einstufigen PFC-Schaltnetzteils

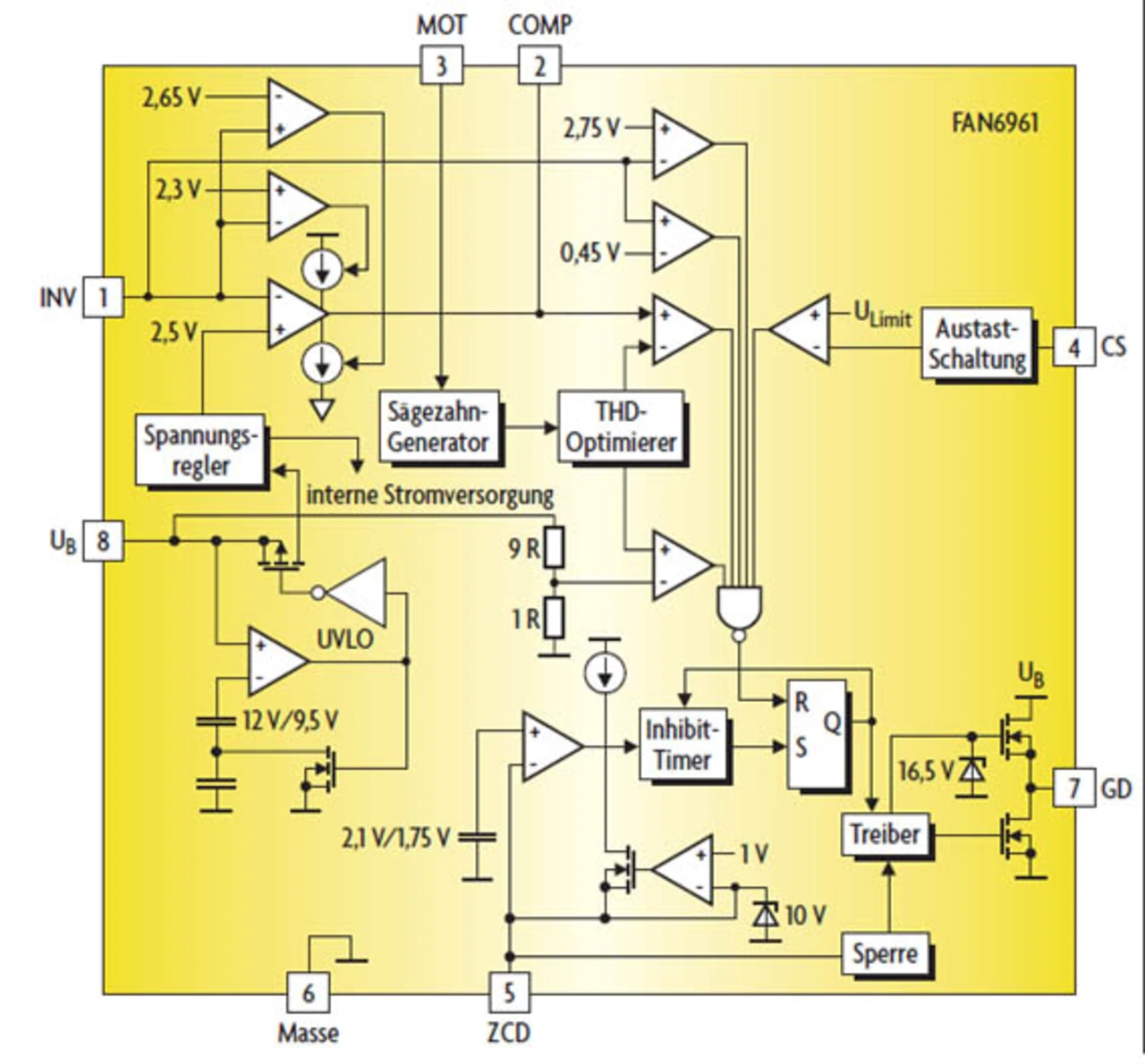

Im Hinblick auf die Steuerschaltung kann ein gutes Steuer-IC den Schaltungsentwurf deutlich vereinfachen und gleichzeitig eine bessere Funktionsweise gewährleisten. Der FAN6961 [1] von Fairchild Semiconductor z.B. ist ein PFC-Controller, der an der Lückgrenze betrieben wird (CRM, Critical Conduction Mode).

Er arbeitet mit konstanter Einschaltzeit und schaltet im Nulldurchgang des Induktionsstroms. Bei dieser Steuermethode folgt der Eingangsstrom der Eingangsspannung praktisch automatisch. Das IC bietet zudem auch Schutzfunktionen wie z.B. Überstromschutz, Überspannungsschutz und erkennt eine Unterbrechung der Regelschleife. Das Blockdiagramm des ICs zeigt Bild 3.

Die Schaltfrequenz verändert sich bei einem einstufigen PFC-Schaltnetzteil mit der Eingangsspannung. Um hörbare Störungen zu vermeiden, ist die minimale Arbeitsfrequenz normalerweise höher als 20 kHz. Im Betrieb sollten die Transformatorgröße und die Schaltverluste ebenfalls berücksichtigt werden, so dass die minimale Arbeitsfrequenz im Allgemeinen bei 30 kHz bis 40 kHz liegen sollte.

Transformatorberechnung

Mit Gl. (4) lässt sich das Maximum für Lm ermitteln, so dass der Wandler sicher im CRM-Modus arbeitet:

Es gibt verschiedene Methoden, um die Kerngröße eines Transformators zu ermitteln, wobei die Flächenprodukt- Lösung (AP) die populärste ist. Für einen Sperrwandler ergibt sich das benötigte Flächenprodukt in mm4 nach:

mit Bmax = maximale Flussdichte (Sättigung), Jmax = maximal zulässige Stromdichte, KU = Koppelschlitz-Ausnutzungsfaktor (0,4 bis 0,5). Sobald die Kerngröße des Transformators festgelegt ist, kann die Anzahl der benötigten Windungen auf der Primär- und der Sekundärseite bestimmt werden:

Dabei steht UF für die Flussspannung der sekundären Gleichrichterdiode in Durchlassrichtung.

Dimensionierung des Leistungsschalters auf der Primärseite

Häufig werden MOSFETs für den Leistungsschalter auf der Primärseite eingesetzt. Bei einem Sperrwandler müssen die Spannungsüberschwinger am MOSFET beachtet werden. Somit ergibt sich die maximale Spannungsbelastung des MOSFET nach:

UÜ hängt von der jeweiligen Schaltung und deren Parametern ab, normalerweise wird erst ein Wert von 0,4 bis 1,5 × UR angenommen und dieser Wert anschließend experimentell verifiziert.

Die Stromtragfähigkeit des MOSFET lässt sich mit Hilfe von Gl. (6) bestimmen, wobei eine gewisse Toleranzreserve notwendig ist.

Dimensionierung der Gleichrichterdiode auf der Sekundärseite

Ähnlich wie bei der Dimensionierung des MOSFET sollten auch bei der Auswahl des Gleichrichters die maximale Spannungs- und Strombelastung berücksichtigt werden.

Dank des CRM-Betriebs spielen die Spannungsspitzen des Gleichrichters hier keine dominierende Rolle.

Normalerweise können 40 % bis 50 % des Spitzenstroms als maximale Strombelastung der Gleichrichter auf der Sekundärseite angenommen werden. Werden hier 50 % als Koeffizienten eingesetzt, ergibt sich:

Dimensionierung des Ausgangskondensators

Die Ausgangswelligkeit kann bei einem einstufigen PFC-Schaltnetzteil in zwei Bestandteile aufgeteilt werden. Ein Teil ergibt sich aus der Welligkeit der hohen Schaltfrequenz, die hier ignoriert werden kann. Der andere Teil mit niedriger Frequenz ist auf die Welligkeit des Versorgungsnetzes zurückzuführen. Die Bandbreite des Schaltreglers ist zu gering, um die netzfrequente Welligkeit der Ausgangsspannung zu reduzieren, weshalb dieser Anteil bei einstufigen PFC-Schaltnetzteilen dominiert. Die minimale Ausgangskapazität ergibt sich aus:

- PFC- und DC/DC-Wandler in Einem

- Entwurf eines einstufigen PFC-Schaltnetzteils

- Schaltungsbeispiel

- Literatur & Autoren