Verteilen heißt vermindern

Elektromagnetische Abstrahlung bei DC/DC-Wandlern

Getaktete Stromversorgungen strahlen immer elektromagnetische Wellen ab. Und wenn mehrere Wandler parallel mit der gleichen Frequenz schalten, summieren sich die Abstrahlungen und die damit verbundenen Probleme für die Baugruppe. Eine Spreizspektrum-Frequenzmodulation »verteilt« die abgestrahlte HF-Energie auf ein breiteres Frequenzband und vermindert damit die EMV-Probleme.

Wegen ihrer geringen Wärmeentwicklung kommen DC/DC-Schaltregler besonders für die Versorgung dicht gepackter Systembaugruppen zum Einsatz. Allerdings machen das schnelle Schalten hoher Ströme, ein schlechtes Layout sowie die schlechte Platzierung und Auswahl von Komponenten (z.B. Spulen) solche Schaltungen zu einer potenziell starken Quelle elektromagnetischer Abstrahlung (EMI). Wenn dann auch noch mehrere DC/DC-Schaltregler parallelgeschaltet werden, um die Ausgangsleistung zu erhöhen, kann sich dieses Problem noch massiv verstärken. Und wenn die Regler alle mit der gleichen Frequenz arbeiten (schalten), addiert sich die HF-Energie, welche die Regler in einer Schaltung generieren, bei dieser Frequenz.

Diese Energie kann ein Problem darstellen, besonders wenn der Rest der ICs auf der Baugruppe, aber auch andere Systembaugruppen, nahe beieina

Ein weiterer Ansatzpunkt, um die abgestrahlte HF-Energie zu vermindern, sind modulare und vor-assemblierte DC/DC-Schaltregler auf einem Substrat. Diese können zum einen eine hohe Leistung bei geringer Wärmeableitung liefern. Andererseits ist ihr Layout hinsichtlich EMV optimiert (gute Masseverbindungen, minimierte Stromschleifen), zudem variieren sie die Schaltfrequenzen über einen weiten Bereich und können sich bei Bedarf auf eine PLL (Phase-Locked Loop) synchronisieren.

Für beste Ergebnisse sollte ein solches Bauteil alle erforderlichen Komponenten wie Spulen, Regler, MOSFETs und Kompensationsschaltungen in einem kleinen Gehäuse enthalten. Das trifft zum Beispiel auf die DC/DC-Wandler vom Typ »µModule« von Linear Technology zu. Mit ihnen lassen sich hohe Ströme mit geringer EMI und kleiner Welligkeit des Ein- und Ausgangsstroms am Point-of-Load regeln.

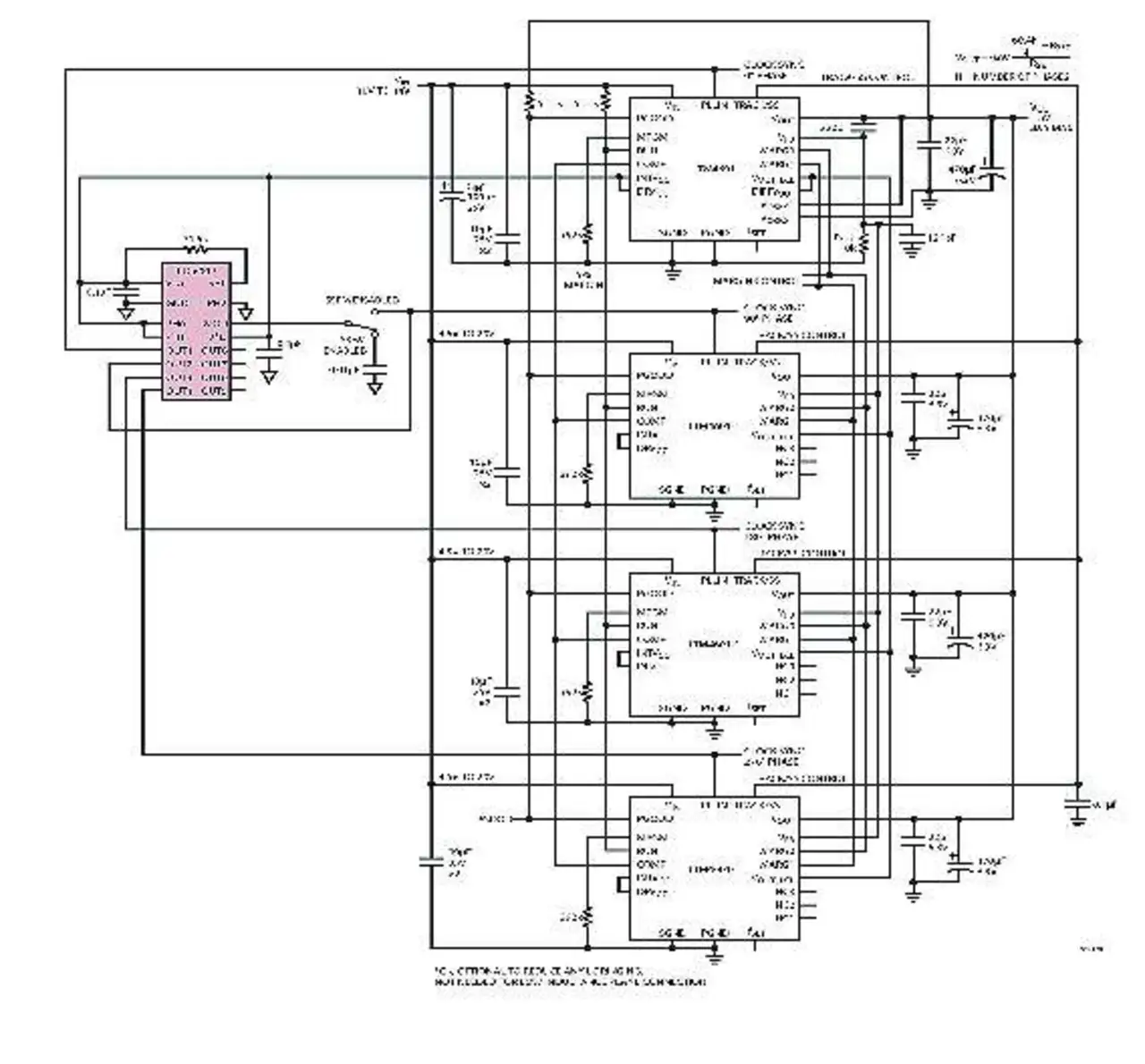

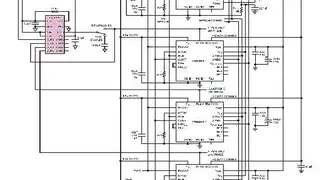

Das große Bild zeigt das Beispiel eines Systems (4,5 V bis 20 V Eingangsspannung, 0,6 V bis 5 V Ausgangsspannung) mit vier parallel geschalteten »LTM4601«. Jeder Wandler liefert einen maximalen Strom von 12 A, und durch die Parallelschaltung kann bis zu 48 A Ausgangsstrom geliefert werden. In den Applikationsschriften und ist die grundlegende Arbeitsweise dieses Systems detailliert erklärt, was hilfreich für das Verständnis der Systemeinstellungen (Setup) sein kann.

Die Diskussion in und konzentriert sich auf das Ersetzen eines einzigen Schaltreglers durch vier parallelgeschaltete »µModules«, was den Spitzenschaltstrom durch die Mehrphasensynchronisation reduziert. Ein externes, jeweils um 90° phasenverschobenes Taktsignal steuert die Schaltregler an. Die Einschaltzeit jedes Reglers wird auf die Regler gleichmäßig aufgeteilt, sodass sich auch am Eingang die Ströme gleichmäßig verteilen, zudem sinkt die Welligkeit der Ausgangsspannung (Ripple).

Der besondere Vorteil von aufeinander synchronisierten parallelen Reglern ist, dass man wegen der geringeren Ripple-Ströme an Ein- und Ausgängen jeweils mit kleineren Kondensatoren auskommt. Große Stützkondensatoren sind also unnötig. Wie sieht es aber bezüglich der EMI-Eigenschaften parallelgeschalteter µModule aus?

Um die elektromagnetische Abstrahlung zu verbessern, hat Linear Technology den Mehrphasenoszillator »LTC6909« mit einer Spreizspektrum-Funktion ausgestattet.

Bild 1 zeigt die oben angesprochene Parallelschaltung von vier µModules mit dem LTC6909. Wesentliche Unterschiede zum Vorgängerbaustein »LTC6902« sind die gestiegene Anzahl an Ausgängen von vier auf acht sowie die neu hinzugefügte Spreizspektrum-Frequenzmodulation.

Im Folgenden soll die Parallelschaltung von vier µModules einmal mit dem alten LTC6902 ohne SSFM und einmal mit dem neuen LTC6909 mit SSFM aus Sicht der elektromagnetischen Abstrahlung miteinander verglichen werden.

Elektromagnetische Charakterisierung

Das Design-Setup ist also ein paralleles, vierphasiges µModule-System, das eine Eingangsspannung von 12 V auf 1,5 V mit 40 A am Ausgang wandelt.

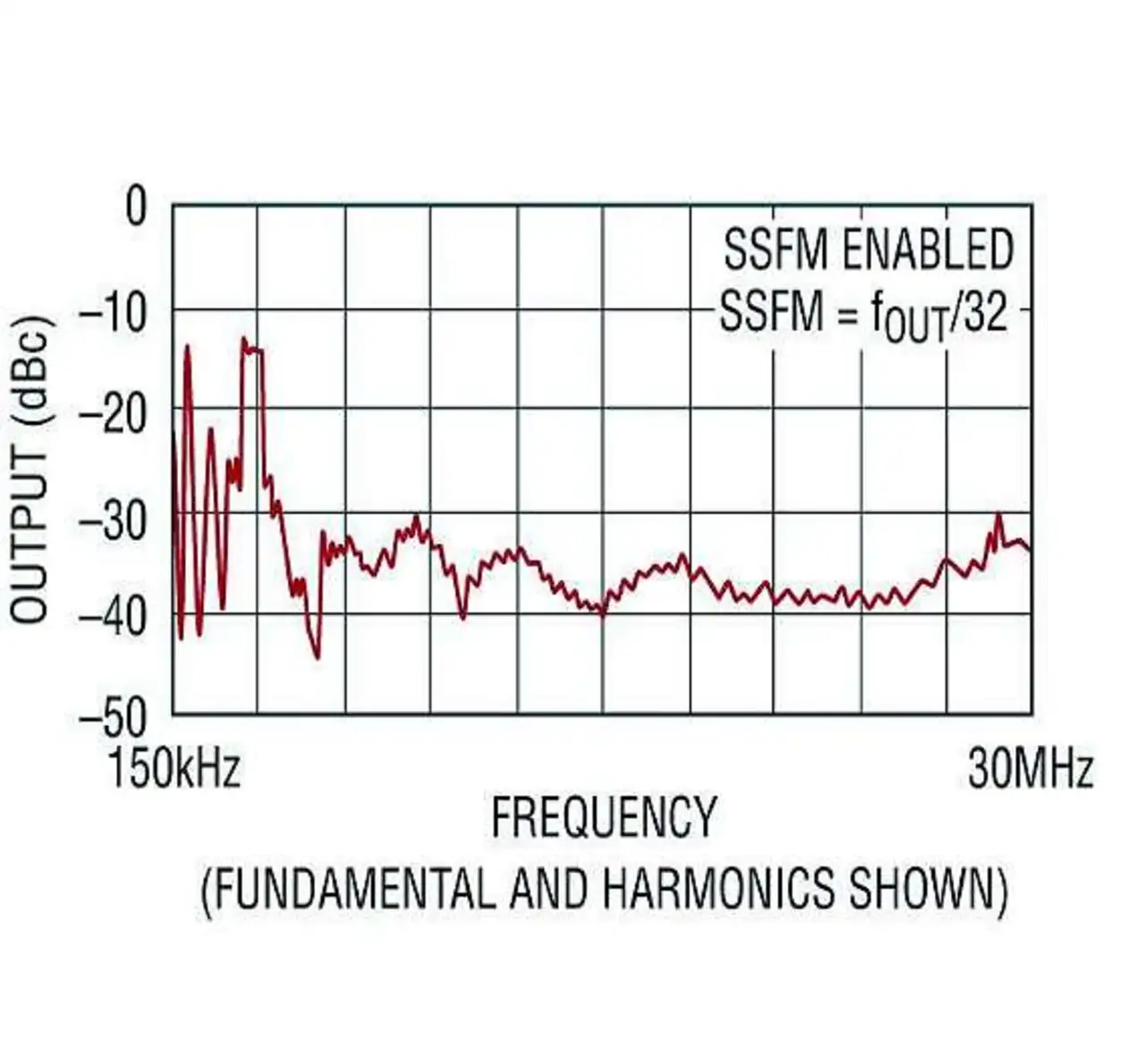

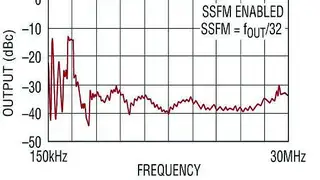

Das Team untersuchte mittels Spektrumanalysator die harmonischen Frequenzen des Systems. Es maß die Grundfrequenzen und Harmonischen zwischen 150 kHz und 30 MHz im Ausgangsspektrum; die Auflösung der Bandbreite betrug 9 kHz. Abhängig von den jeweiligen EMI-Anforderungen wurden bei dem System ohne SSFM die zulässigen Werte überschritten mit der Folge, dass ein solches System nicht zertifiziert werden würde.

Wie schnitt das System mit SSFM ab? Durch kontinuierliche Variation der Taktfrequenz des µModules verbessert sich die Störabstrahlung, indem diese gezwungen wird, im Frequenzspektrum zu »wandern«. Das verhindert, dass sie in einem beliebigen Band des Empfängers »hängenbleibt«.

Beim Taktbaustein LTC6909 kann der Anwender die SSFM einfach durch Ansteuern des MOD-Pins einstellen.

In unserem Beispiel ließ das Team die Schaltfrequenz fout, die über einen Widerstand bei ungefähr 700 kHz eingestellt war, in einem Bereich von fout/32 variieren; dies ist eine mittlere Einstellung.

Die SSFM-Funktion des LTC6909 dämpfte diese Harmonischen mit einem Pseudozufallsrauschsignal, um die Energie über ein großes Frequenzband zu verstreuen, wodurch die Spitzen der elektromagnetischen Abstrahlung gesenkt werden.

Bild 2 illustriert das Messergebnis, indem es die Differenz zwischen den Messwerten ohne und mit Spreizspektrum-Frequenzmodulation zeigt.

Die Harmonischen wurden um mindestens 10 dB verringert. Zurück blieb nun hauptsächlich die von den µModule-Schaltreglern erzeugte Restwelligkeit als Hauptverursacherin für die unerwünschten spektralen Harmonischen.

Kann eine solch eindrucksvolle Reduzierung ohne Einschränkungen in anderen Bereichen sein, beispielsweise bei der Restwelligkeit und der Sprungantwort?

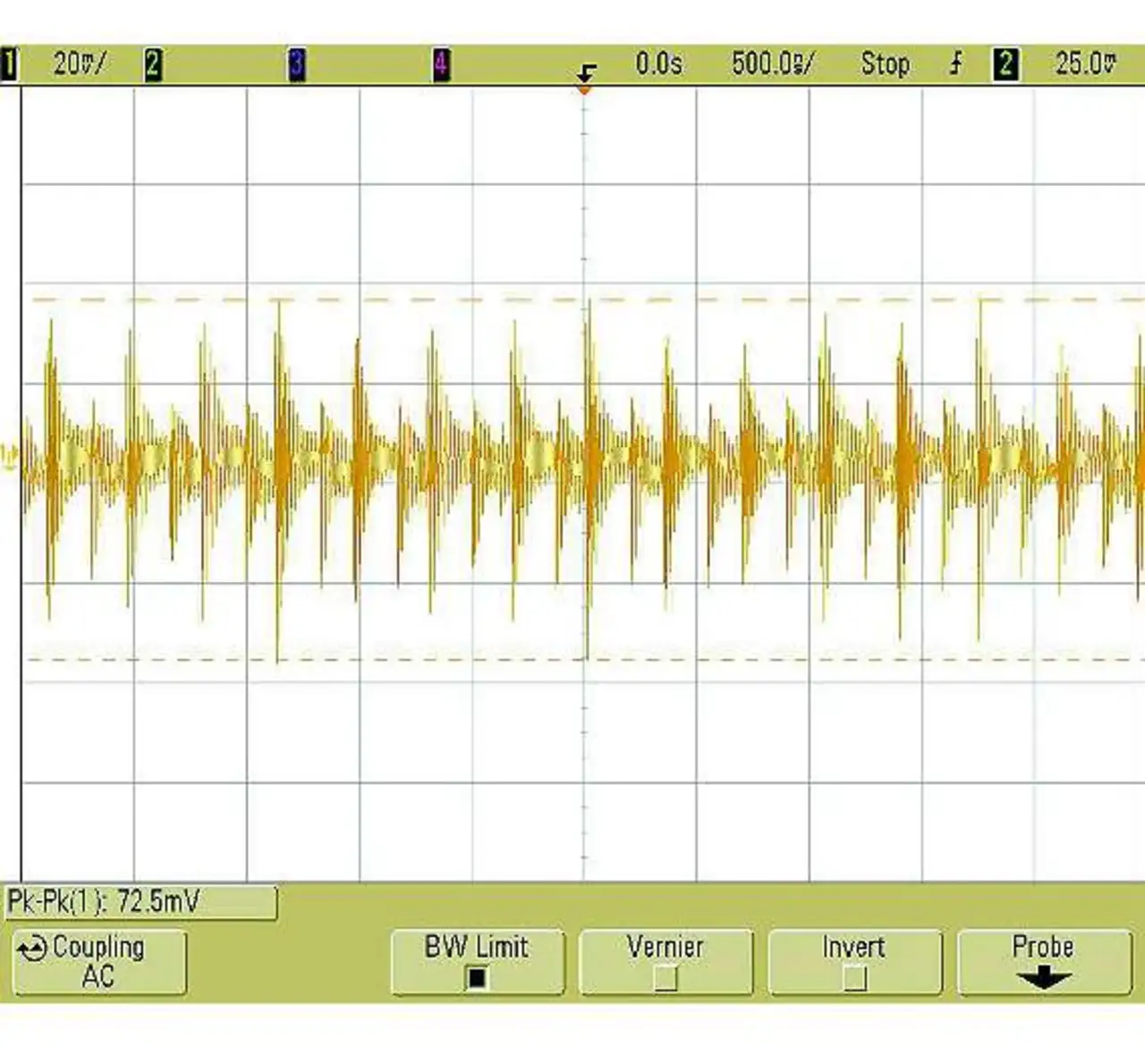

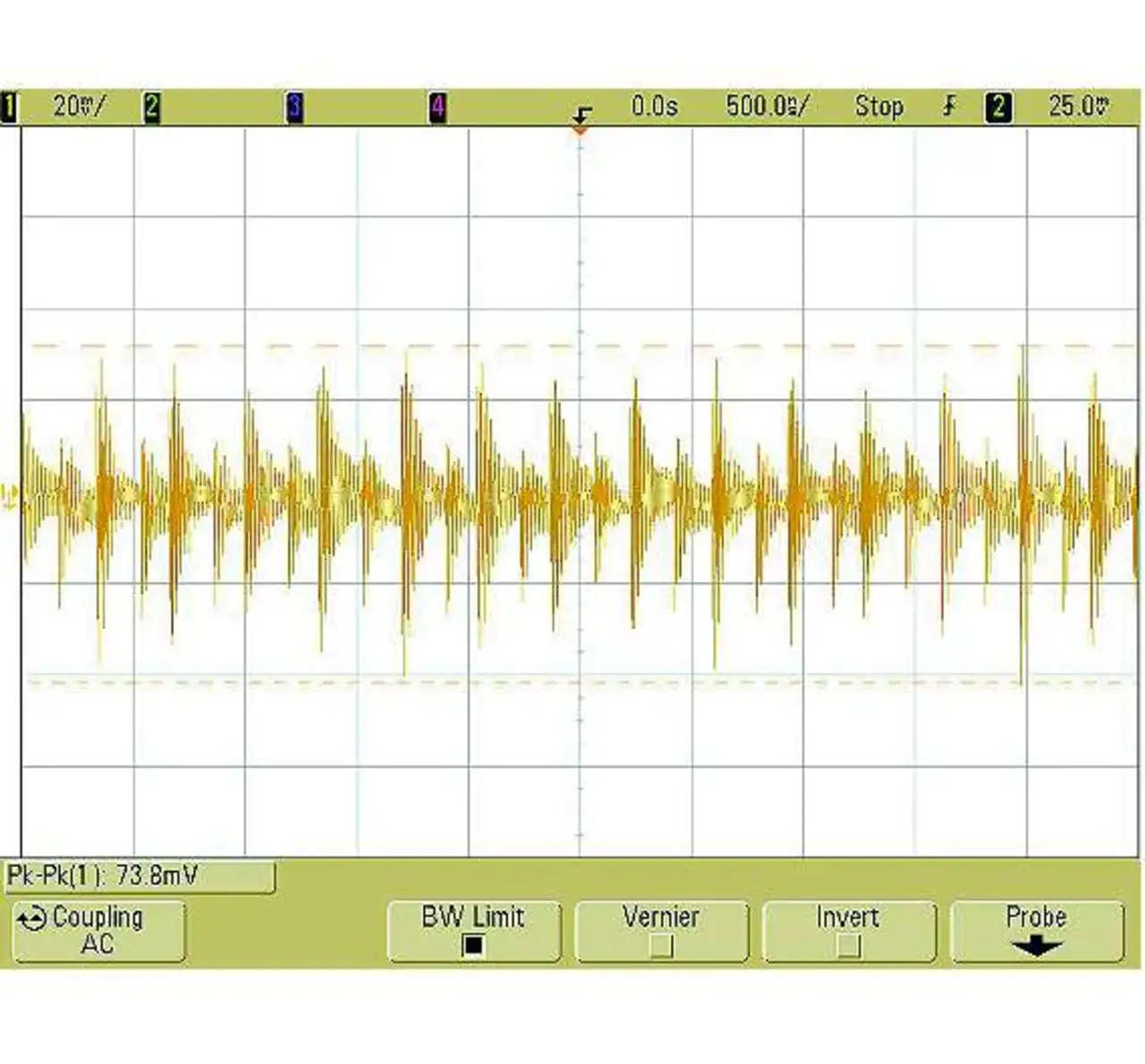

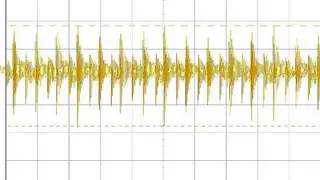

Erstaunlicherweise zeigte eine weitere Analyse des Systems, dass die Ausgangswelligkeit bei Einsatz der SSFM nicht sonderlich beeinflusst wird. Dazu vergleiche man Bild 3 mit Bild 4, also einmal mit und einmal ohne SSFM.

Die Werte von Spitze zu Spitze zeigten nur einen minimalen Unterschied von 72,5 mV beziehungsweise 73,8 mV. Anschließend führte das Team zur Sicherheit einen weiteren Test durch, und zwar zum Einschwingverhalten.

Leidet die Sprungantwort wegen der konstanten Änderung der Frequenzen der SSFM? Ein Test des Einschwingverhaltens, durchgeführt am Ausgang mit 20-A-Lastschritten beweist, dass die SSFM die Einschwingzeit überhaupt nicht beeinträchtigt.

Beide Werte von Einschwingzeit und Spitze zu Spitze sind mit 259 mV beziehungsweise 253 mV ähnlich.

Alle Grafiken auf einen Blick

Über die Autoren:

Alan Chern ist Associate Design Engineer, Doug La Porte ist Design Manager und Afshin Odabaee ist Product Marketing Manager, alle bei Linear Technology.