Autotuning-Technik für digital geregelte DC/DC-Wandler

Fortsetzung des Artikels von Teil 3

Autotuning-Technik für digital geregelte DC/DC-Wandler

Zum Einstellen der Phasenreserve wird die in Bild 4 gezeigte Schaltung genutzt. Sie besteht aus dem Abwärtswandler mit PID-Kompensationsfilter, dem Relais-Block und dem Phasenverzögerungs-Filter F. Die Verstärkung v der gesamten Schleife berechnet sich wie folgt:

Darin steht vG für die Verstärkung der Kombination aus Abwärtswandler und PID-Filter, vF ist die Verstärkung des Phasenverzögerungs-Filters und vN ist die Relaisverstärkung. Wenn das Filter F so ausgelegt wird, dass seine Phasenverzögerung gleich der angestrebten Phasenreserve ϕg bei der gewünschten Grenzfrequenz fg ist, gerät das System nur dann ins Schwingen, wenn die PID-Funktion die richtigen Nullstellen aufweist.

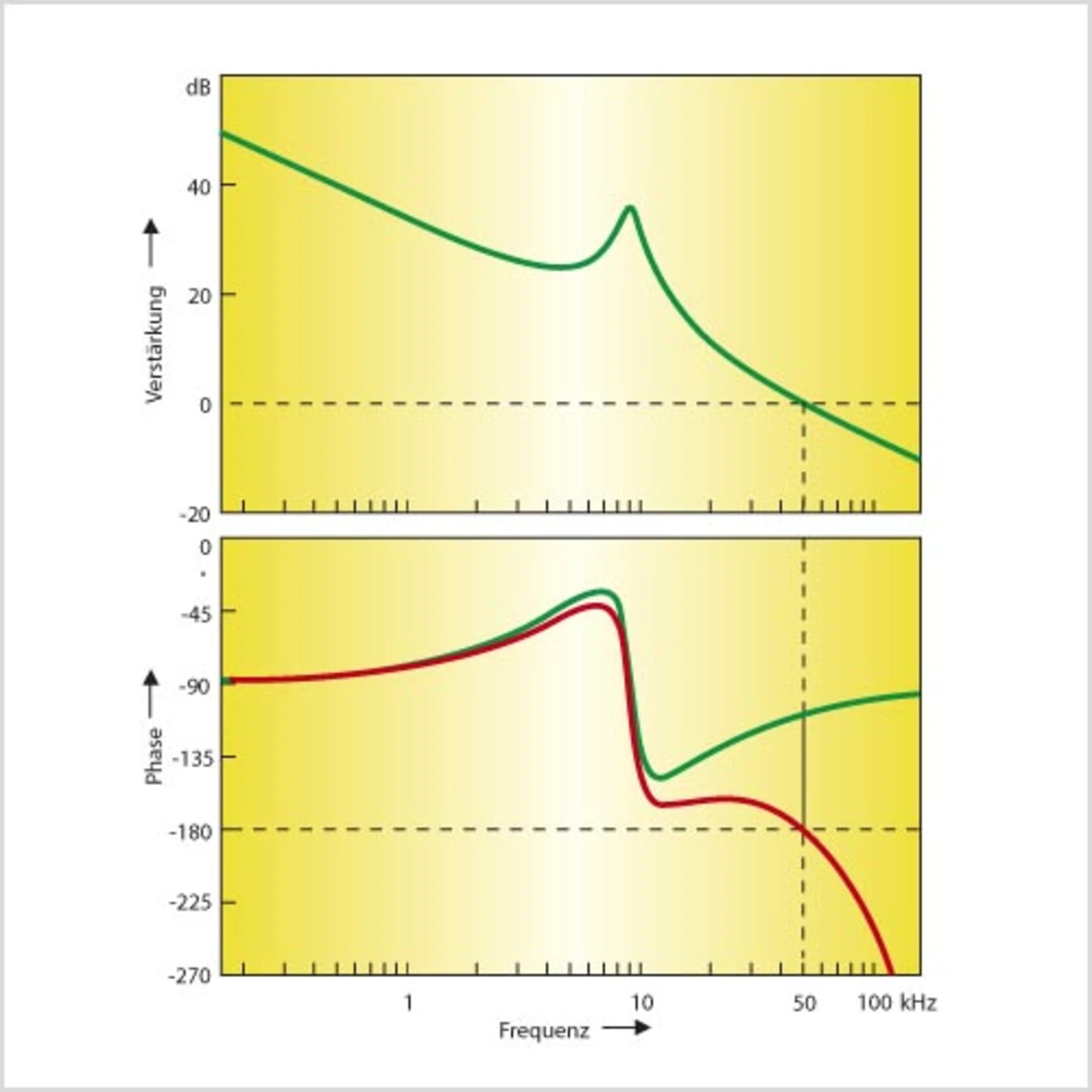

Bild 5 zeigt in grün das Bode-Diagramm eines für eine Phasenreserve von 71° bei 50 kHz ausgelegten Abwärtswandlers, in rot ist die Zunahme der Phasenverzögerung durch das Filter F dargestellt: bei 50 kHz werden 180° erreicht.

Die zweite PID-Frequenz kann iterativ eingestellt werden, bis die beobachtete Frequenz gleich fg ist. Hat das System nur eine geringe Phasenreserve, so nimmt die Phasenverzögerung den Wert von 180° an, bevor fg erreicht wird. Die Oszillationsfrequenz bleibt deshalb unter fg.

Die Frequenz der zweiten PID-Nullstelle muss in diesem Fall verringert werden, um die Phasenvoreilung zu vergrößern. Ist die Frequenz dagegen größer als fg, ist die Nullstellen-Frequenz anzuheben.

Der letzte Schritt – das Einstellen der PID-Verstärkung – ist sehr einfach. Am Ende des vorigen Arbeitsgangs ist die Amplitude der Oszillation gleich der Schleifenverstärkung, sodass die PID-Verstärkung durch Messen der Amplitude direkt eingestellt werden kann.

Einfache Parametrierung per Autotuning

Der Autotuning-Ablauf erfolgt in folgenden Schritten:

- Der Gleichspannungswandler startet mit einem Sanftanlauf. In dieser Phase wird die Schleifenstabilität durch einen Relais-Block sichergestellt, während eine aktive Dämpfungsschaltung die Oszillation am Ausgang auf wenige Millivolt begrenzt.

- Sobald die Ausgangsspannung ihren Nennwert erreicht, wird die Filterverstärkung so eingestellt, dass die Amplitude der Oszillation ±20 mV beträgt. Nun wird die Resonanzfrequenz des LC-Filters am Ausgang gemessen. Je nach der vom Anwender gewählten Konfiguration wird die erste Nullstelle der PID-Funktion so eingestellt, dass sie genau auf die LC-Resonanzfrequenz fällt – oder einen Bruchteil davon.

- Es wird eine iterative Prozedur gestartet, in deren Verlauf die zweite Nullstelle der PID-Funktion so optimiert wird, dass die gewünschte Phasenreserve erreicht wird.

- Nun wird die Schleifenverstärkung so eingestellt, dass die angestrebte Bandbreite erreicht wird.

- Abschließend wird der Relais-Block aus der Schleife entfernt, damit die Schleife normal arbeiten kann.

Hervorzuheben ist, dass alle Abstimmschritte in der endgültigen Applikation und mit der nominellen Spannung durchgeführt werden können. Sämtliche parasitären Effekte werden deshalb ebenso berücksichtigt wie das Altern der Bauelemente und die übliche Parameterstreuung. Die daraus resultierende Kompensation erfordert keinen zusätzlichen Spielraum für Toleranzen und ist für die endgültige Applikation optimiert.

Diese Autotuning-Funktion ist eine wertvolle Methode für viele praktische Anwendungs-Szenarien. Vorrangig vereinfacht sich dadurch die Schaltungsentwicklung, da zum optimalen Kompensieren des DC/DC-Wandlers weder ein besonderer Entwicklungsaufwand entsteht noch eigens geschultes Personal erforderlich ist.

Normalerweise ist beim Design eines DC/DC-Wandlers nicht bekannt, in welcher Anwendung die Schaltung eingesetzt werden wird. Zum Beispiel kann der Endanwender zusätzliche Kondensatoren hinzufügen, um das Ansprechverhalten bei Lastwechseln zu verbessern. Bei einem Standardmodul ist die Kompensation für das Wandlermodul allein ausgelegt, und das Einschwingverhalten profitiert wenig oder gar nicht vom Hinzufügen zusätzlicher Kondensatoren – in einigen Fällen kann das System dadurch sogar instabil werden.

Per Autotuning kann der Anwender die Kompensation des Moduls einfach entsprechend seinen individuellen Anforderungen einstellen. Bei unbefriedigendem Einschwingverhalten lässt sich die Ausgangskapazität erhöhen und mit einem einzigen Autotuning-Durchgang die gewünschte Leistungsfähigkeit und Stabilität garantieren. Ein Zusatznutzen besteht darin, dass die Autotuning-Funktion in der Produktion zum Testen montierter Baugruppen und Module eingesetzt werden kann. Sollte ein Kondensator oder eine Induktivität auf der Leiterplatte einen falschen Wert haben, lässt sich dies an Hand der Autotuning-Ergebnisse ablesen.

- Autotuning-Technik für digital geregelte DC/DC-Wandler

- Autotuning-Technik für digital geregelte DC/DC-Wandler

- Autotuning-Technik für digital geregelte DC/DC-Wandler

- Autotuning-Technik für digital geregelte DC/DC-Wandler