Designbetrachtungen zu Energy Harvesting

Energie für Sensoren »ernten«

Fortsetzung des Artikels von Teil 1

Herausforderung Power-Management

Die nächste Herausforderung ist die Power-Management-Schaltung, welche die sehr kleine Ausgangsspannung des TEGs von 180 mV auf die benötigten 3,3 V umsetzt. Eine weitere Komplikation ist, dass die Eingangsspannung (= Ausgangsspannung des TEGs) sowohl positiv als auch negativ sein kann, abhängig davon, ob das Heizungsrohr warm oder kalt ist. Obwohl es möglich ist, eine Schaltung zu entwickeln, die diese Herausorderung meistert, ist es oft sehr schwierig eine Lösung zu finden, die auch die Systemanforderungen für eine einfache Fertigung, geringe Ausmaße und hohe Zuverlässigkeit erfüllt.

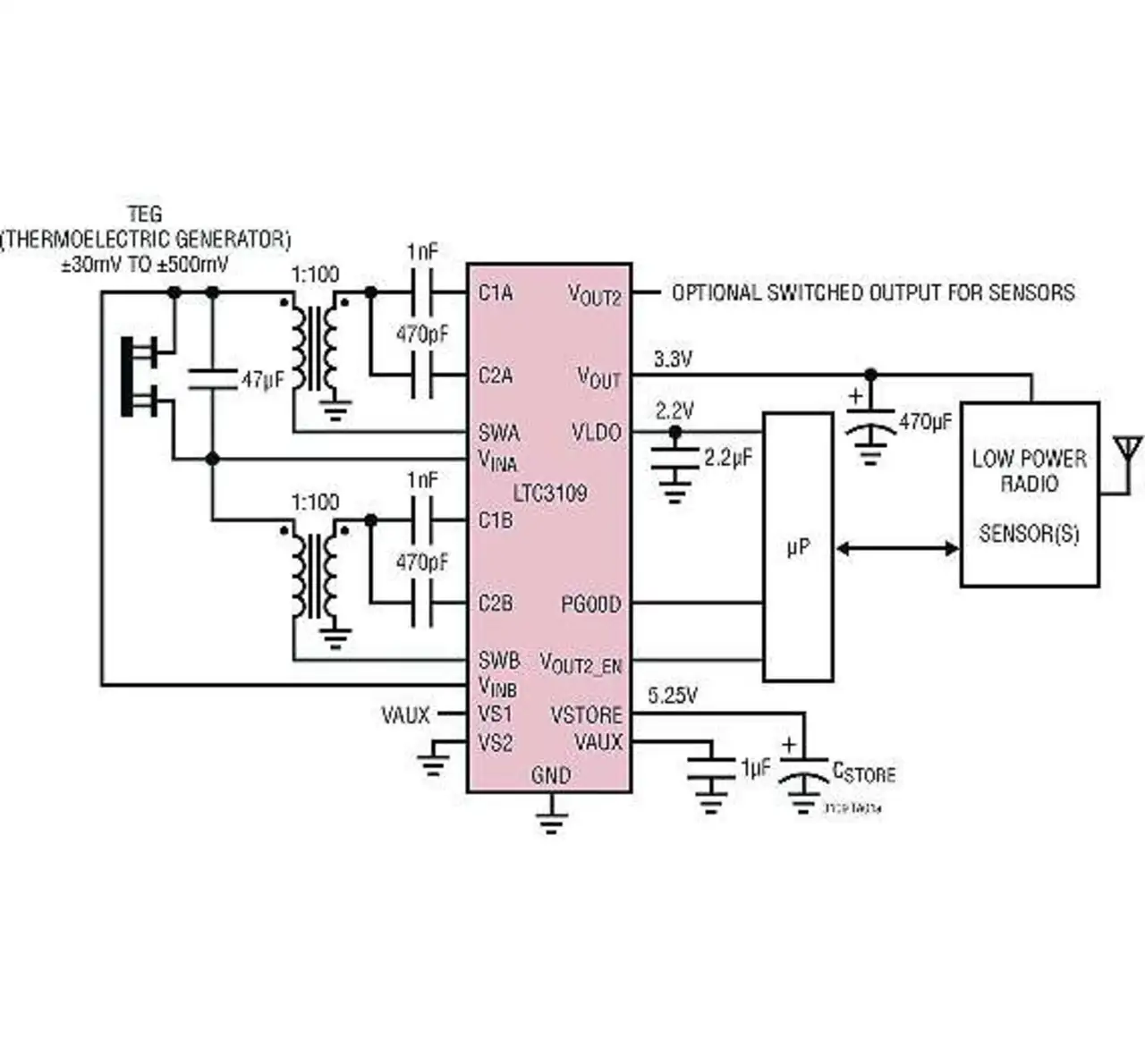

Weiterhin reagiert das Schaltungsdesign extrem empfindlich auf Streukapazitäten, und die gesamte Schaltung muss eine äußerst geringe Verlustleistung haben, um den gewünschten K-Faktor zu erzielen. Für solche Fälle existieren heute integrierte Schaltungen. Eine Beispielschaltung mit dem »LTC3109« zeigt Bild 3. Dieser arbeitet an Eingangsspannungen bis hinunter zu ±30 mV und generiert eine von vier vorprogrammierten Ausgangsspannungen (Vout): 2,35 V, 3,3 V, 4,1 V oder 5 V.

Die Ausgangsspannung lässt sich abtrennen, um die Sensoren nur dann zu versorgen, wenn es nötig ist. Der LTC3109 enthält auch einen Power-Manager, der nützlich für das Speichern und Nutzen überschüssiger geernteter Energie ist.

Da die in diesem Beispiel typische benötigte Energie für den Verbraucher kleiner ist, als die verfügbare Energie, kann diese überschüssige Energie für die spätere Nutzung in dem Speicherkondensator CStore gespeichert werden.

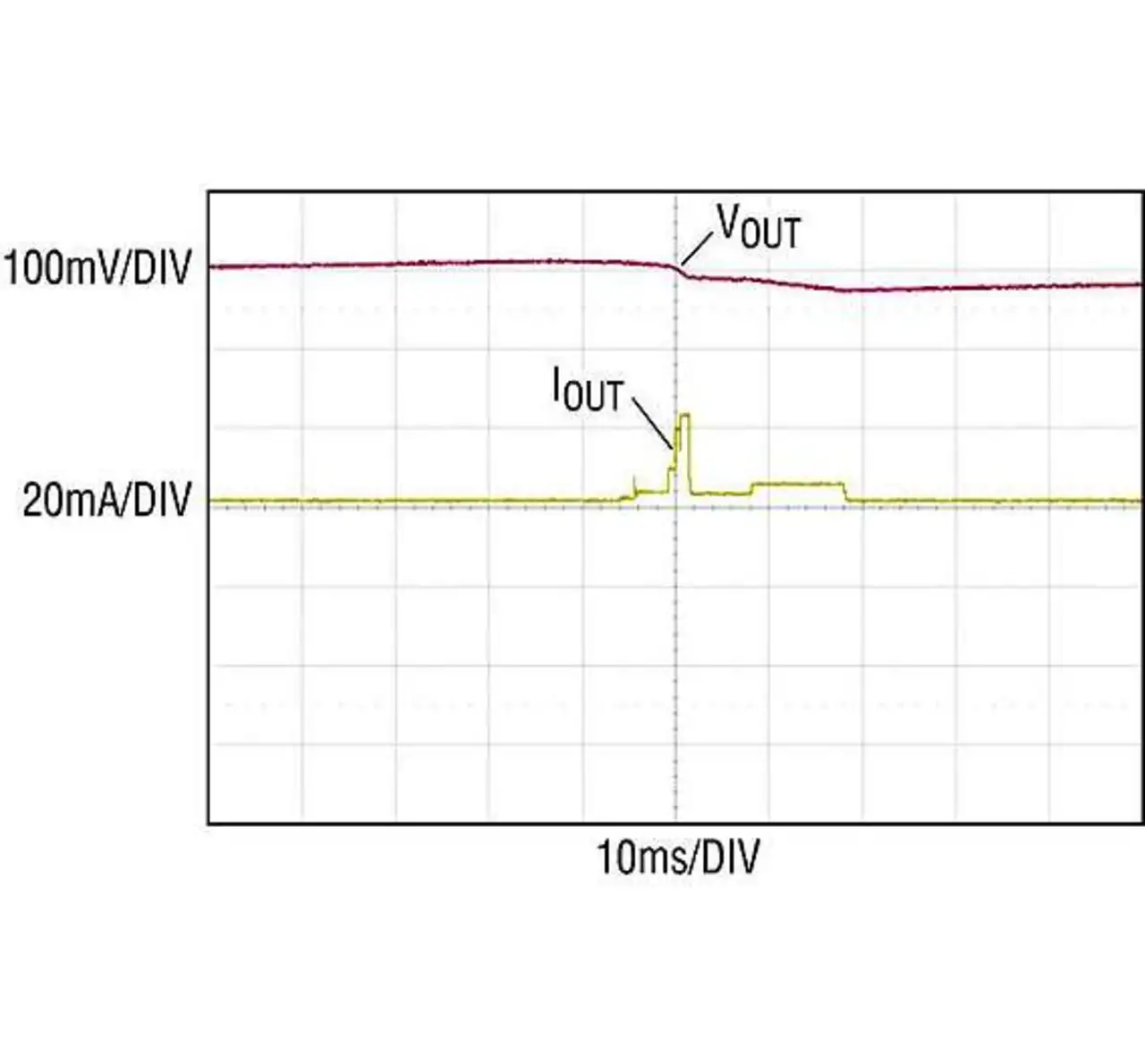

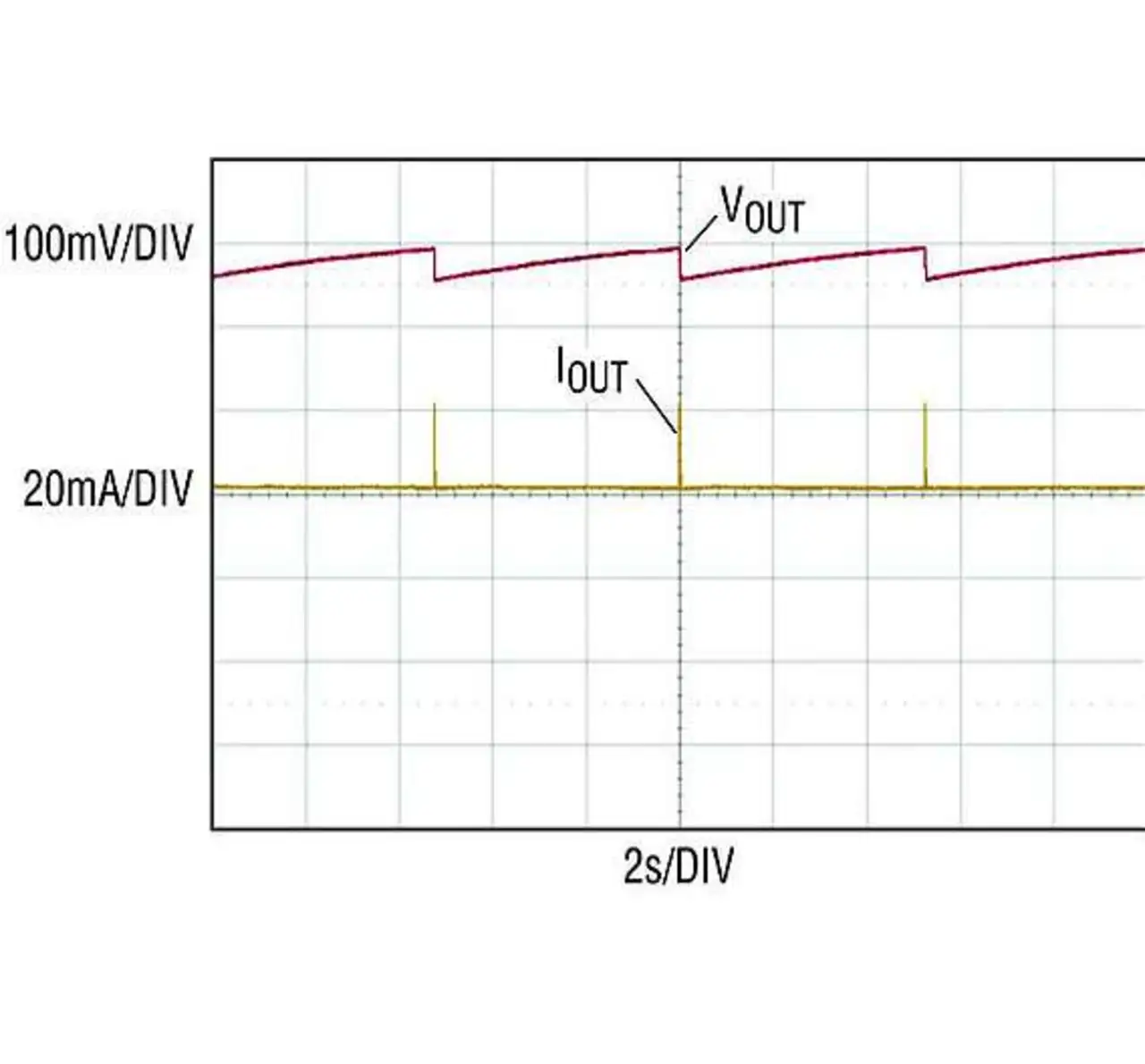

Die Bilder 4 und 5 zeigen die 3,3-V-Ausgangsspannung des LTC3109 vor, während und nach einem Mess- und Übertragungszyklus.

Der Kondensator an Vout ist basierend auf den akzeptablen Spannungsabfall für einen solchen Zyklus ausgelegt.

In unserem Beispiel wurde festgelegt, dass ein Spannungsabfall von 300 mV am 3,3-V-Ausgang akzeptabel ist.

Unter Nutzung der vorher erhaltenen Werte lässt sich der erforderliche Ausgangskondensator Cout nach Gleichung (5) berechnen.

Dabei ist Iload die Summe aller Verbraucher am 3,3-V-Ausgang, Iavg der durchschnittliche Ausgangsstrom des LTC3109, dT die Dauer des Lastpulses und dV der akzeptable Spannungsabfall (0,3 V).

Der aktuelle Spannungsabfall gemäß Bild 5 ist wesentlich geringer als die 300 mV.

Dies ist zurückzuführen auf die kürzere Dauer des Übertragungspulses für das einfache System und auf die höhere Ausgangskapazität, denn gewählt wurde nicht ein Kondensator mit den notwendigen 1,74 mF, sondern mit 2,2 mF ein Wert aus der Normreihe.

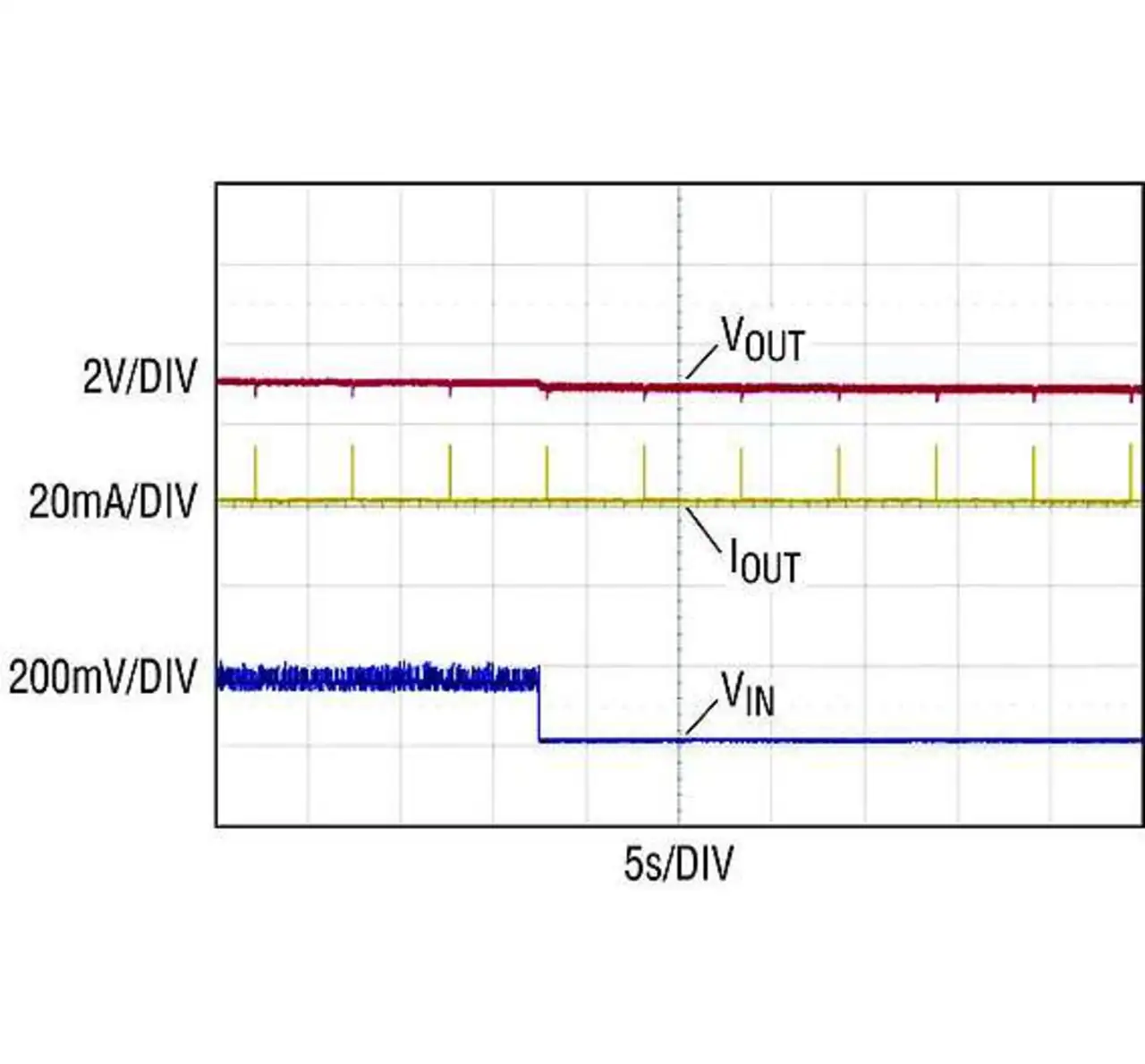

Bild 6 zeigt den 3,3-V-Ausgang während einer zeitweisen Unterbrechung des energieerntenden Wandlers. In diesem Fall arbeitet der LTC3109 mit dem Speicherkondensator Cstore.

Es gibt keine Begrenzung des Wertes von Cstore, sodass er für alle gewünschten Überbrückungszeiten ausgelegt werden kann. Der grundlegende beschriebene Entwicklungsvorgang lässt sich auch für andere Arten von energieerntenden Wandlern übertragen.

Power-Management-Schaltungen, die mit Piezoelementen (hohe Wechselspannung), mit elektromagnetischen Wandlern (Spulen/Magnete) und mit Photovoltaik (Solarzellen) arbeiten, sind heute handelsüblich.

In allen Fällen ist es jedoch nötig, zuerst die durchschnittlich benötigte Energie für den Verbraucher zu ermitteln, um feststellen zu können, ob ein autonomer Betrieb überhaupt möglich ist.

Über die Autoren:

John Bazinet ist Product Line Manager, James Noon ist Applications Engineering Section Leader, beide im Geschäftsbereich Power Products bei Linear Technology.

- Energie für Sensoren »ernten«

- Herausforderung Power-Management