Drahtlose Industriekommunikation

Li-Fi für Kurzstrecken

Fortsetzung des Artikels von Teil 1

Wie funktioniert die optische Datenübertragung?

Spricht man von Li-Fi, ist die Übertragung von Daten mit Hilfe des Übertragungsmediums Licht gemeint. Die Übertragungsfrequenz liegt im sichtbaren Bereich zwischen 400 THz (750 nm) und 800 THz (375 nm) oder auch im Infraroten Bereich zwischen 400 THz (750 nm) und 200 THz (1510 nm).

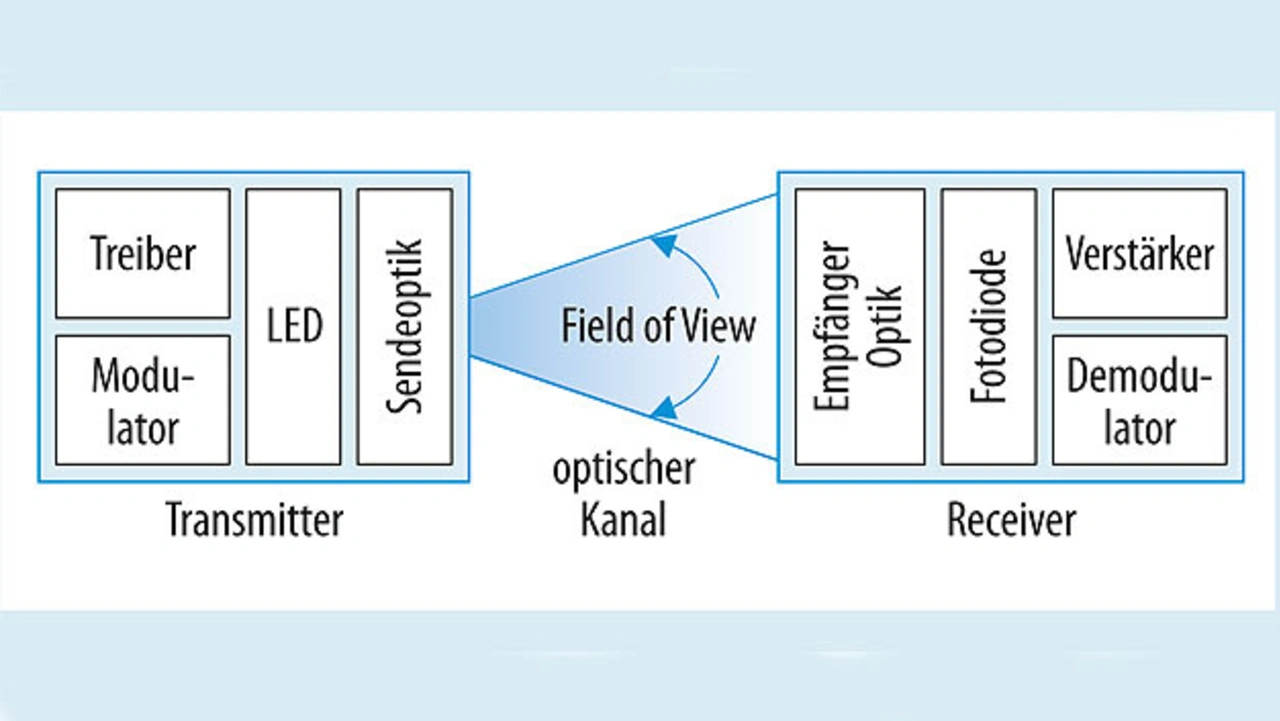

Ein optisches drahtloses Kommunikationssystem besteht üblicherweise aus einem Transmitter und einem Receiver (Bild 1). Der Receiver erhält die Daten von einer Quelle wie beispielsweise Ethernet. Unter Nutzung eines Modulators wird der Sender, typischerweise eine Leucht- oder Laserdiode, schnell ein- und ausgeschalten.

Der Treiberschaltkreis steuert die Senderdiode, die die optische Strahlung emittiert. Abhängig von den Anforderungen an die Sendediode werden verschiedene Technologien zur Erzeugung des optischen Signals eingesetzt. Grundlegend werden hierbei Lumineszenzdioden (LED) und Laserdioden unterschieden. Spezielle Ausführungen wie kantenemittierende LEDs (Edgeemitting LED, ELED) und senkrecht zur Emitterfläche abstrahlende Vertical Cavity Surface Emitting Laser (VCSEL) kombinieren die Vorteile beider Technologien und werden immer häufiger für die optische Kommunikation eingesetzt. Die Transmitteroptik fokussiert die Strahlung auf ein bestimmtes Sichtfeld und ermöglicht eine gerichtete Übertragung zu dem gegenüberliegenden Empfänger (Field of View, FoV).

Die Lichtsignale werden von einem Fotodetektor aufgenommen, verstärkt und in das ursprüngliche elektrische Signal umgewandelt. Als optoelektronische Wandler werden hauptsächlich Pin-Dioden und Avalanche-Fotodioden eingesetzt. Zur Gewährleistung hoher Übertragungsraten sowie einer hohen Reichweite des optischen Übertragungssystems sind vor allem der Wellenlängenbereich, die Fotoempfindlichkeit, das Zeitverhalten sowie das Signal-Rausch-Verhältnis des Detektors entscheidend. Um die auf die Fotodiode treffende Signalleistung zu maximieren, werden Optiken verwendet, die das eintreffende Licht auf den Empfänger konzentrieren.

Die Einkopplung des Lichts nur aus einer bestimmten Richtung führt außerdem zu einer Minimierung des Störeinfluss von Fremdlicht. Beinhaltet eine Kommunikationseinheit sowohl den Transmitter als auch den Receiver, spricht man von einem Transceiver. Der Einsatz von zwei Transceivern ermöglicht dann die bidirektionale Kommunikation.

Li-Fi GigaDock

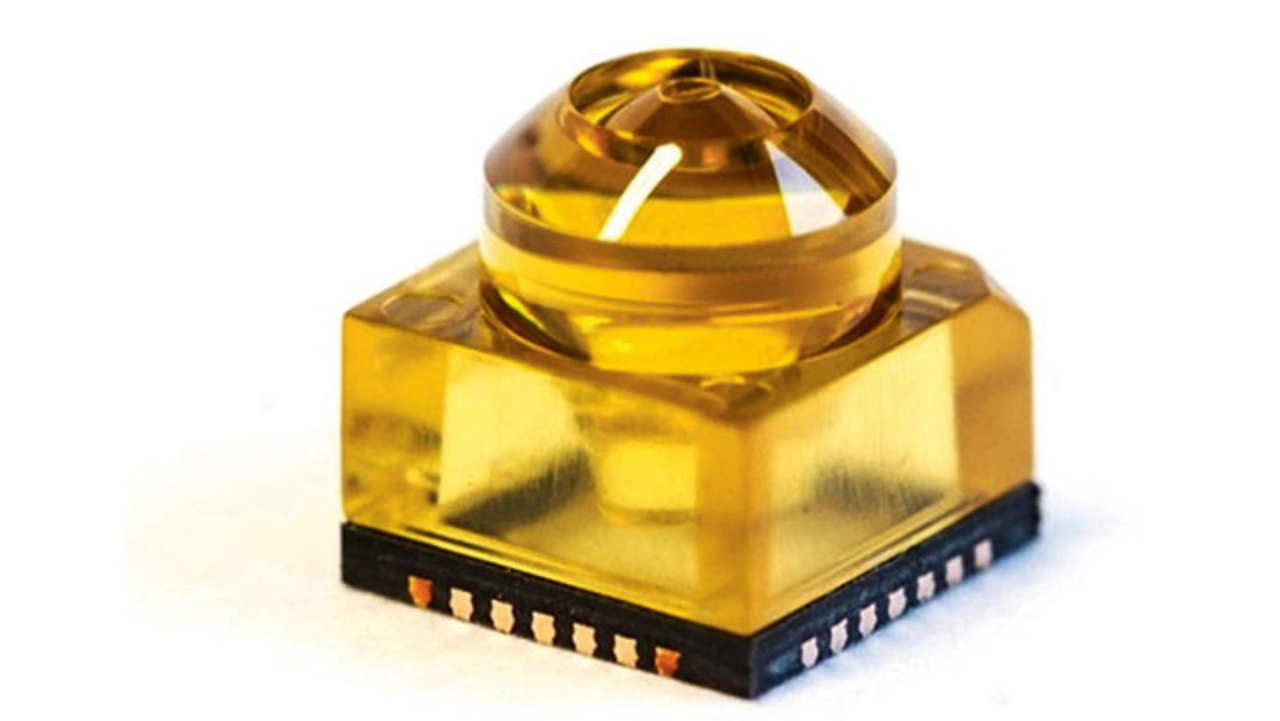

Bild 2 zeigt einen Transceiver des Li-Fi GigaDocks aus dem Evaluation Kit des Fraunhofer IPMS, mit dem ein optischer Datenlink mit einer Datenrate von 5 Gbit/s auf einer Distanz von maximal 10 cm aufgebaut werden kann. Der genutzte Transceiver ist flächenmäßig optimiert und beansprucht 5 × 5 mm². Für die Datenübertragung kommt ein 850-nm-Emitter zum Einsatz, zur Konzentration des Signals für den Empfänger beziehungsweise Sender wird eine monolithische Komplexoptik verwendet, die gleichzeitig als Gehäuse dient.

Als Anschlüsse sind im Evaluationskit SMA-Koaxialverbindungen vorgesehen, die alternativ auch als Ethernet-Variante beziehbar sind. Mit dem Kit können Punkt-zu-Punkt-Verbindungen im Vollduplexmodus aufgebaut werden. Der Emitter wird unter Gesichtspunkten der Laserklasse I betrieben. Je nach Anwendungsfall kann das GigaDock hinsichtlich Konnektiviät, Bauform- oder größe sowie Datenübertragungsdistanz an spezifische Anforderungen optimiert und weiterentwickelt werden.

Anforderungen definieren

Oft lautet eine der wichtigsten Fragen: Was müssen die Bausteine können und warum? Für die Datenübertragung gilt häufig, dass die Endanwendung definiert, wie die Bausteine konfiguriert werden müssen. Die typischen Zielkonflikte in der optischen Datenübertragungstechnologie bestehen zwischen der Größe des Sichtfelds, der erreichbaren Datenrate und der möglichen Übertragungsstrecke. Je nach Anwendung und Umweltbedingungen muss ein Kompromiss zwischen diesen drei Größen gefunden werden.

Damit Li-Fi eine geeignete Alternative oder eine Ergänzung für Bauteile wie Steckverbinder, Kabel und Schleifring ist, müssen die Komponenten allerdings zunächst einige bestimmte grundsätzliche Anforderungen erfüllen. Zum einen müssen die Bausteine hinsichtlich der Baugröße optimiert werden, um die Integration möglichst einfach zu gestalten. Eine weitere Anforderung ist die Herstellung einer Vollduplexkommunikation bei gleicher bidirektionaler Down- und Uploadstream-Datenrate.

Um eine gewisse Positionierungstoleranz zu erreichen, die eine Ausrichtung der Transceiver zueinander praxistauglich gestaltet, muss gleichzeitig das Sichtfeld der Transceiver groß genug sein. Die Übertragung von Daten mit sichtbarem Licht ist außerdem vergleichsweise störanfällig für Rauschquellen wie Sonnenlicht und Leuchtmittel. Auch das muss beim Entwurf bereits berücksichtigt werden.

Highspeed-Übertragung für rotierende Anwendungen

Schnittstellen zwischen rotierenden und statischen Technologien sind eine der größten Herausforderung in der Datenkommunikation industrieller Anwendungen. Typische Beispiele für den Einsatz von Schleifringen sind in der Übertragung von Sensordaten und Steuersignalen in Werkzeugmaschinen, Windenergieanlagen und Industrierobotern zu finden.

Hohe Forderungen an die Integrationsfähigkeit, geringe Störanfälligkeit sowie hohe Datenraten und Rotationsgeschwindigkeiten bringen kontaktbasierte Methoden, wie etwa Schleifringe, bereits an ihre Grenzen. Zudem unterliegen diese Art von Drehübertragern aufgrund des ständigen Schleifens einer geringen Verschleißbeständigkeit und einer begrenzten Lebensdauer. Materialbedingte Begrenzungen verringern zudem die mögliche Rotationsgeschwindigkeit.

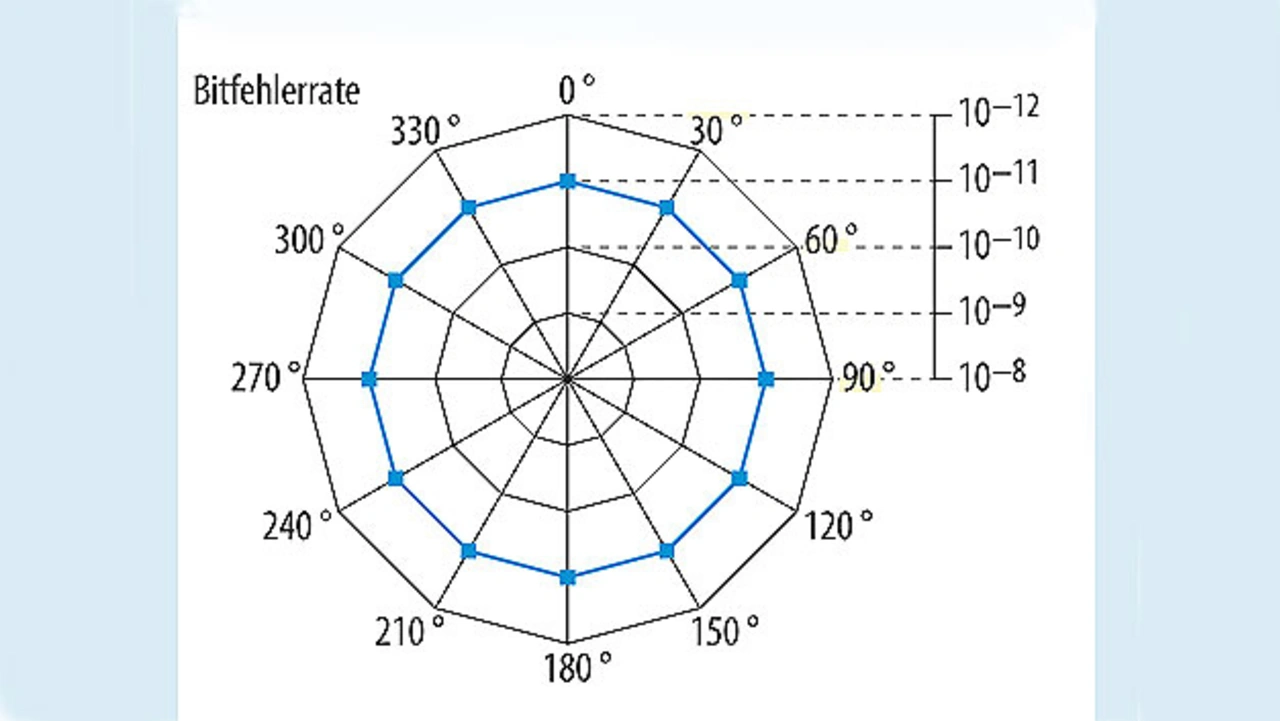

Die vom Fraunhofer IPMS entwickelte Li-Fi-Lösung eignet sich für die drahtlose Kommunikation unter Rotation. Durch den Einsatz spezieller Optiken konnte eine hohe Signalintegrität auch bei seitlichem Versatz der Kommunikationseinheiten erreicht werden. Bild 3 zeigt die Messung der Bitfehlerrate (BER) während der Rotation eines Transceivers mit 5 Gb/s bei einer Übertragungsstrecke von 25 mm.

Für die Messung wurde ein Transceiver stationär angebracht und der gegenüberliegende in bestimmten Winkelschritten um die eigene Achse rotiert. Das Ergebnis zeigt einen nahezu fehlerfreien Betrieb (BER kleiner als E-11). Auch bei Betrieb mit 1400 U/min bleibt die Bitfehlerrate konstant im nahezu fehlerfreien Bereich. Der kritische Parameter ist adebi die genaue Ausrichtung der Transceiver zueinander.

Der Autor

Dr. Alexander Noack

arbeitet seit 2011 am Fraun¬hofer Institut für Photonische Mikrosysteme (IPMS). Er ist Teamleiter der Optical Wireless Communications Group. Noack studierte an der Technischen Universität Dresden Elektrotechnik und promovierte dort 2016 im Themenfeld der Mikrocontroller-basierten Signalverarbeitung.

- Li-Fi für Kurzstrecken

- Wie funktioniert die optische Datenübertragung?