Displays&Beleuchtung / Low-Power-Module

Displays für das IIoT

Fortsetzung des Artikels von Teil 2

No-Power-Displays mit HF- oder Solar-Energieernte

Der e-paper-Einsatz als No-Power-Display für batterielose Geräte ist wahrscheinlich am eindrucksvollsten: Die ULP-Eigenschaften werden in der Energieernte zum Anzeigenupdate genutzt. So werden Low-Power-IoT-Geräte uneingeschränkt einsatzfähig. Mit Energieernte-Methoden werden e-paper-Displays in RFID- und NFC-Geräte unter wenig Energieaufwand integriert. Das Display kann maschinen- wie einfach lesbare Information anzeigen. Eine Kombination aus e-paper und NFC öffnet neue Anwendungsmöglichkeiten, z. B. das integrierte Display als Bezahlkarte, ID-Schilder oder aktualisierbare Produktetiketten (Bild 3). e-paper sind auch bei grellem Licht gut lesbar. Eine mögliche Anwendung sind solarbetriebene e-paper-Anzeigen an Bushaltestellen.

Das Low-Power-IoT sichtbar machen

Auch nützliche Clouddaten bleiben zunächst unsichtbar. Obwohl das IoT prinzipiell die physische Welt in die Cloud projiziert, können viele Anwendungen von der Umkehrung profitieren: Häufig wird mit spärlich aktualisierter Zustandsinformation agiert, die perfekt für die bistabile, reflexive e-paper-Technologie geeignet ist.

Passen LCDs in das IoT?

TFT-LCDs sind vor allem für Multimediaaspekte und IoT-Anwendungen mit unkritischer Stromversorgung, wie wandmontierte Thermostaten oder tragbare Geräte, geeignet. Gerade bei den Tragbaren sollte der Wert des Multimediaerlebnisses gegen die Einbußen beim Ladevorgang abgewogen werden. Wegen der inhärenten Hinterleuchtung finden LCDs auch bei schlechtem Umgebungslicht Einsatz. Hier wäre beim e-paper eine Rückbeleuchtung notwendig. Mit den fallenden Preisen bei modernen TFT-LCD-Displaymodulen werden diese attraktiv für Budgetgeräte. Dabei sollten Systementwickler den Preis der LCD-Treiberhardware im Auge behalten. Besonders bei hoher Auflösung werden Videospeicher, eine schnellere MCD und ein LCD-Controller notwendig.

OLED-Technologie im IoT?

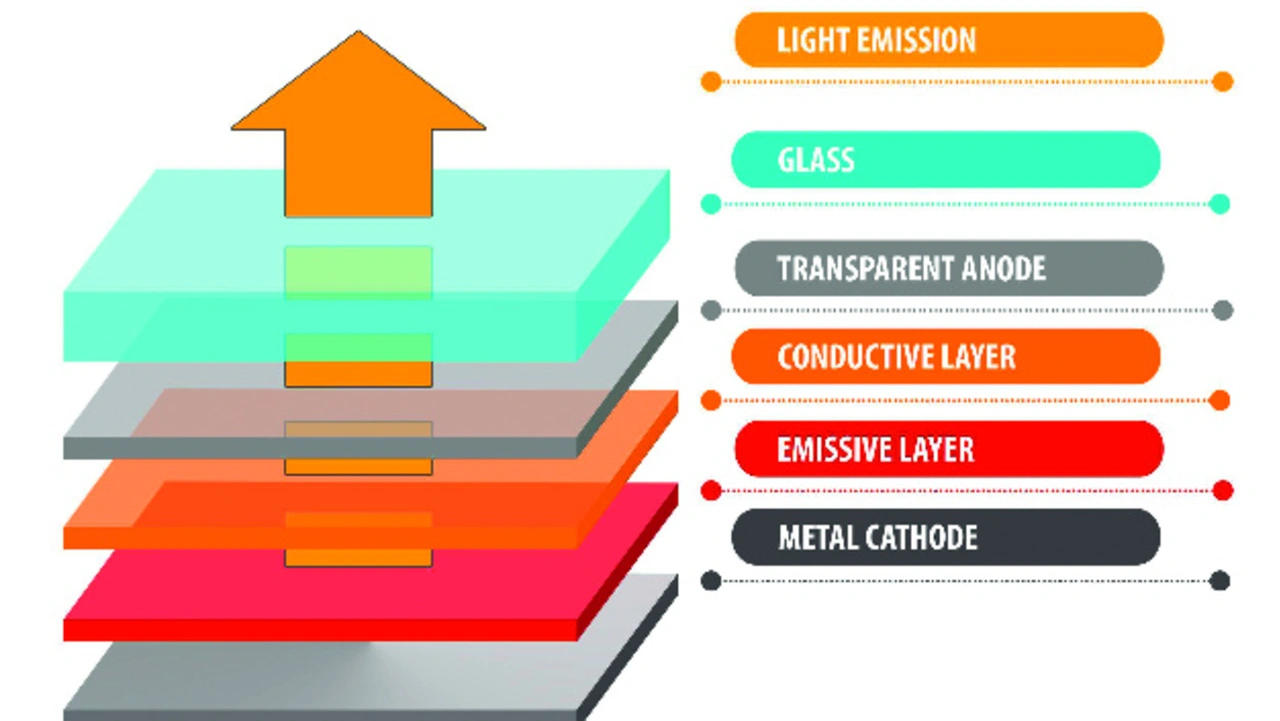

In den letzten Jahren bahnte sich die OLED-Technologie den Weg in das High-End-TV-, Musik- und »Smartwatch«-Segement. Verglichen mit TFT-LCDs haben OLED-Displays höhere Kontrastraten und sind theoretisch effizienter. OLED-Displays arbeiten mit der Elektrolumineszenz- als Stromantwort von organischen Halbleitern. Im generischen Display sind die Elektroden, umgeben von Leiter- und Emitterschicht organischen Materials, eingebettet (Bild 4). Bei Stromeinwirkung geraten Elektronen unter Lichtemission von der Emitter- in die Leiterschicht. Im Gegensatz zum LCD wird das Licht in der organischen Schicht erzeugt und läuft nicht durch Polarisatoren. Ohne Hinterleuchtung werden Displays wesentlich dünner mit verbesserten optischen Eigenschaften gestaltet.

Das Licht entsteht bei OLEDs auf dem Pixel-Level, zu gunsten echter Schwarzpixel und des Kontrasts. OLED-Displays können einzelne Pixel völlig ausschalten. Ohne Polarisatoren erhöht sich auch das Sichtfeld. Ein weiterer Vorteil von OLED-Displays ist die Einbettung des Halbleitermaterials in ein Plastiksubstrat, für flexible Displays mit einzigartigem Formfaktor. Das ist auch für »intelligente« Uhren interessant. Während die optischen Eigenschaften wesentlich besser als bei LCDs ausfallen, haben OLEDs auch Nachteile: Ca. 20-30% höhere Kosten, nur marginal bessere Energiecharakteristik, eine bei Tageslicht mit LCDs vergleichbare Lesbarkeit, Wasseranfälligkeit und vor allem Lebensdauer- und Haltbarkeitsprobleme; das für blaues Licht eingesetzte Material wird mit der Zeit anfälliger für Degradierungseffekte, was eine signifikante Farbverschiebung innerhalb der Lebensspanne eines TFT-LCD-Displays, verursacht. Auch bei OLEDs hängt der Energieumsatz wesentlich von der Bildhelligkeit ab: Dunkle Bilder und schwarzer Hintergrund sind effizienter, helle Bilder auf weißem Untergrund energieaufwendiger als bei TFT-LCDs.

Durch die Elektrolumineszenz organischer Materialien sind OLEDs eine vielversprechende Displaytechnologie. Mit Flexibilität, dünnem Formfaktor und guten Kontrasteigenschaften sind sie adäquates Bauteil für tragbare Anwendungen. Die Materialnachteile limitieren die Einsatzfelder, auf wasserdichte, kontrollierte Umgebungen bei regelmäßigen Ladezyklen.

- Displays für das IIoT

- Ultra-Low-Power-Displays

- No-Power-Displays mit HF- oder Solar-Energieernte