Automotive-Tests

Steuergeräte realitätsnah testen

Fortsetzung des Artikels von Teil 1

Merkmale des Leistungsverstärkers

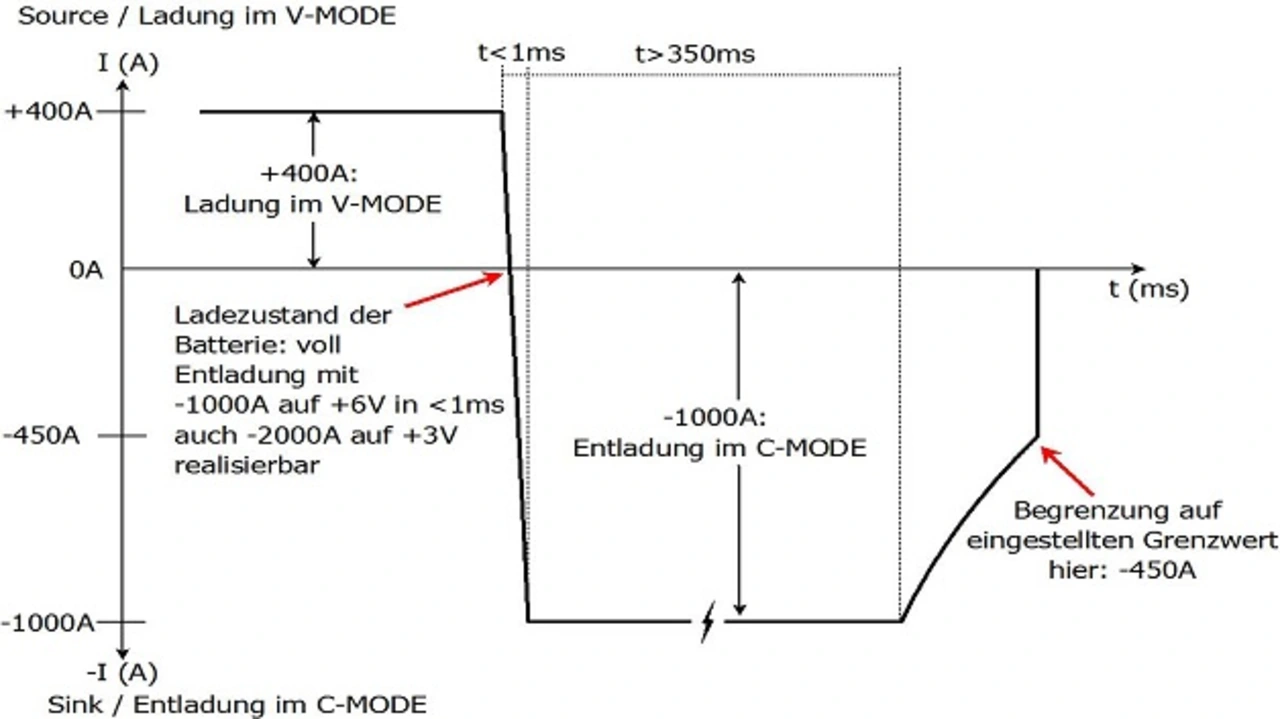

Bei der Frage, welche Eigenschaften der eingesetzte Leistungsverstärker haben sollte, gilt es unter anderem Folgendes zu klären: Wie hoch sind die Leistungsanforderungen bezüglich der DC-AC-Leistung: Dauerleistung bis zur Temperaturabschaltung und Kurzzeitleistung/Inrush-Current (Strom, den die ECU beim Einschaltvorgang aufnimmt, um die Eingangskapazitäten der ECU zu laden) sowie der DC-AC-Verlustleistung: insbesondere für Batterietests (Bild 3).

Jobangebote+ passend zum Thema

Zu beachten ist auch der Dynamikbereich, die Genauigkeit und wo der Messort festgelegt ist. Um den DC-Offset des ansteuernden Funktionsgenerators für Messungen an Induktivitäten zu eliminieren, muss der Leistungsverstärker über einen AC-gekoppelten Steuereingang verfügen. Außerdem muss ein DC-gekoppelter Eingang vorhanden sein. Die Signale beider Eingänge lassen sich addieren, um so zum Beispiel mit zwei Generatoren beliebige Frequenzgemische zu erzeugen, was besonders in der Entwicklung von Vorteil ist. Der Leistungsverstärker sollte darüber hinaus über Monitore für Ströme und Spannungen verfügen, die entkoppelt und reziprok zum Eingang skaliert sind, um Messwerte direkt vergleichen zu können.

Einstellung und Kontrolle

Bild 4 zeigt die Frontplatte mit den Bedienelementen des Leistungsverstärkers PAB-P210-LV124-R1-V030-DC420 von Rohrer. Zu sehen sind hier unter anderem ein Bedienelement für die Wahl der Betriebsmodi – Spannungs- (V) oder Strombetrieb (C) – sowie die Bereichswahl der bis zu vier bipolaren Bereiche, die auch noch zwischen Spannungsbetrieb und Strombetrieb umgeschaltet werden können. Zudem sind unipolare und asymmetrische Bereiche möglich. So lässt sich der Verstärker für viele Testanforderungen anpassen.

Für einen Prüflingswechsel kann man die Aussteuerbarkeit des Verstärkers stoppen. Ein Vorteil dieser Funktion ist dabei, dass der Ausgang in Millisekunden gestoppt und wieder freigegeben werden kann, um einen automatisierten Prüflingswechsel vorzunehmen. Zusätzlich ist es möglich, den Ausgang galvanisch zu trennen beziehungsweise freizuschalten.

Für die bereits angesprochene Fühlerleitung, die die Spannung an einem beliebigen Punkt, beispielsweise an der ECU, entsprechend der Sollwertvorgabe (DC bis >200 kHz) regelt, sind Buchsen vorgesehen. Mit diesem speziellen Senseline-Anschluss gibt es keine unerwünschten Schwingungen. Zum Schutz der ECU kann man Grenzwerte für Spannung und Strom einstellen. Bei Überschreiten der Grenzwerte schaltet der Verstärker ab oder er begrenzt die Verstärkung, sodass die Kurvenform erhalten bleibt. Die Verlustleistungs- und die Temperaturanzeige der Endstufen geben über einen stabilen Betrieb Auskunft. Rechtzeitige Maßnahmen kann man gegebenenfalls einleiten. Die Belegung der Rückseite veranschaulicht Bild 5. Hier gibt es unter anderem Schnittstellen für einen Monitor (HDMI), Maus, Tastatur und USB-Speicher. Zudem gibt es eine LAN-Schnittstelle etwa für den Netzwerkanschluss oder für einen Funktionsgenerator. Eine WLAN-Funktion ist ebenso vorgesehen. Der 25-polige Sub-D-Stecker dient als Multifunktionsschnittstelle. (kv)

- Steuergeräte realitätsnah testen

- Merkmale des Leistungsverstärkers