Portabler Monitoring-Empfänger für Signalanalysen von 9 kHz bis 7,5 GHz

Funkstörungen optimal erfassen

Fortsetzung des Artikels von Teil 2

Details zur Signalauswertung

Der Monitoring-Empfänger verfügt über ein analoges Front-End und eine nachfolgende digitale Signalverarbeitung. Dabei teilt sich der Signalpfad nach der A/D-Wandlung der empfangenen Frequenzen auf. Über einen DDC (Digital Down Converter), ein digitales Bandpassfilter und den FFT-Block wird das ZF-Spektrum berechnet. Die Bandbreite des Bandpassfilters lässt sich von 10 kHz bis 10 MHz einstellen. Vor der Ausgabe des ZFSpektrums über das Display bzw. die LAN-Schnittstelle ist zudem noch eine Mittelung bzw. Max-/Min-/Hold-Bearbeitung möglich. Die Bilder 4 und 5 zeigen die entsprechenden Blockschaltungen.

Jobangebote+ passend zum Thema

Der zweite DDC und Bandpass bereitet das Signal zur Pegelmessung bzw. Demodulation auf. Um ein optimales Signal-Rauschverhältnis zu erreichen, verfügt der Empfänger über 15 ZF-Filter mit Bandbreiten von 150 Hz bis 500 kHz, die unabhängig von der ZFBandbreite der Spektraldarstellung wählbar sind. Vor der Pegelmessung erfolgt eine Betragsbildung und wahlweise eine Bewertung des Betrages nach Average, Max., Peak, RMS oder Sample. Anschließend wird der gemessene Pegel über das Display bzw. die LAN-Schnittstelle ausgegeben.

Zudem ist eine Demodulation von analog modulierten Signalen mittels Demodulationsstufen für AM, FM, USB, LSB, ISB, Pulse bzw. CW und einer vorgeschalteten AGC- (Automatic Gain Control) bzw. MGC-Stufe (Manual Gain Control) möglich. Die komplexen Basisbanddaten (I/Q-Daten) von digital modulierten Signalen werden direkt aus dem AGC/MGC-Block entnommen. Alle Ergebnisse stehen dann über die LAN-Schnittstelle in digitaler Form zur Weiterverarbeitung zur Verfügung. Außerdem lassen sich die digitalen Audiodaten nach einer Rückwandlung in analoge Signale über den Lautsprecher oder einen Kopfhörer ausgeben.

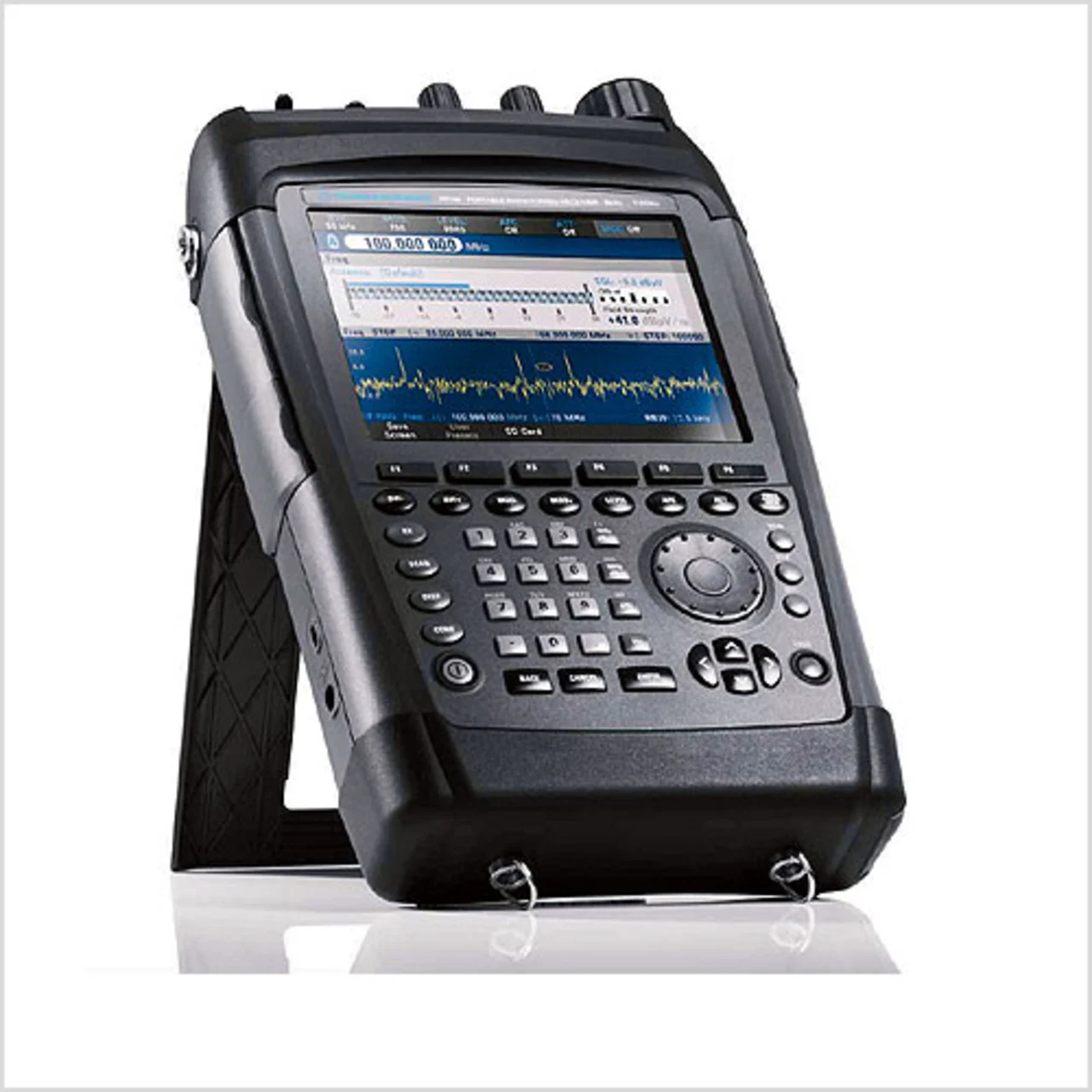

Besser geeignet sind eigens für die Funkerfassung entwickelte Monitoring-Empfänger wie beispielsweise der R&S PR100 von Rohde & Schwarz (www.rohde-schwarz.com, Bild 1). Mit einem Frequenzbereich von 9 kHz bis 7,5 GHz, einer hohen Empfindlichkeit sowie einer Scangeschwindigkeit von max. 2,0 GHz/s ist dieser speziell auf die Anforderungen der mobilen Funkerfassung zugeschnitten. Durch eine ZF-Bandbreite von bis zu 10 MHz und eine leistungsfähige digitale Signalverarbeitung lassen sich selbst sehr kurze Signale erfassen. Dieser Gerätetyp eignet sich damit für unterschiedlichste Einsatzmöglichkeiten – von der Funkaufklärung über die Lokalisierung von Störquellen bis hin zur Frequenzüberwachung. Die erfassten Aktivitäten lassen sich z.B. mit Hilfe eines Wasserfall-Diagramms darstellen. Hierdurch kann der Anwender auch Signale analysieren, die nicht mehr aktiv „on air“ sind und so die Empfängereinstellungen für das Auftreten des nächsten Kurzzeitsignals optimieren.

Das Gerät (3,5 kg, vier Stunden Batterie-Laufzeit) verarbeitet sowohl analog als auch digital modulierte Signale. Digital modulierte Funksignale wie TETRA oder Packet Radio lassen sich im Basisband im IQ-Format auf einer SD-Karte abspeichern. Nach Einsatzende können die Daten dann per SD-Karte, USB oder LAN auf einen externen PC übertragen und offline ausgewertet werden.

In Kombination mit einer zusätzlich verfügbaren aktiven Richtantenne lassen sich beispielsweise Notrufsender oder Störimpulse defekter elektronischer Geräte lokalisieren, die den regulären Funkempfang beeinträchtigen.

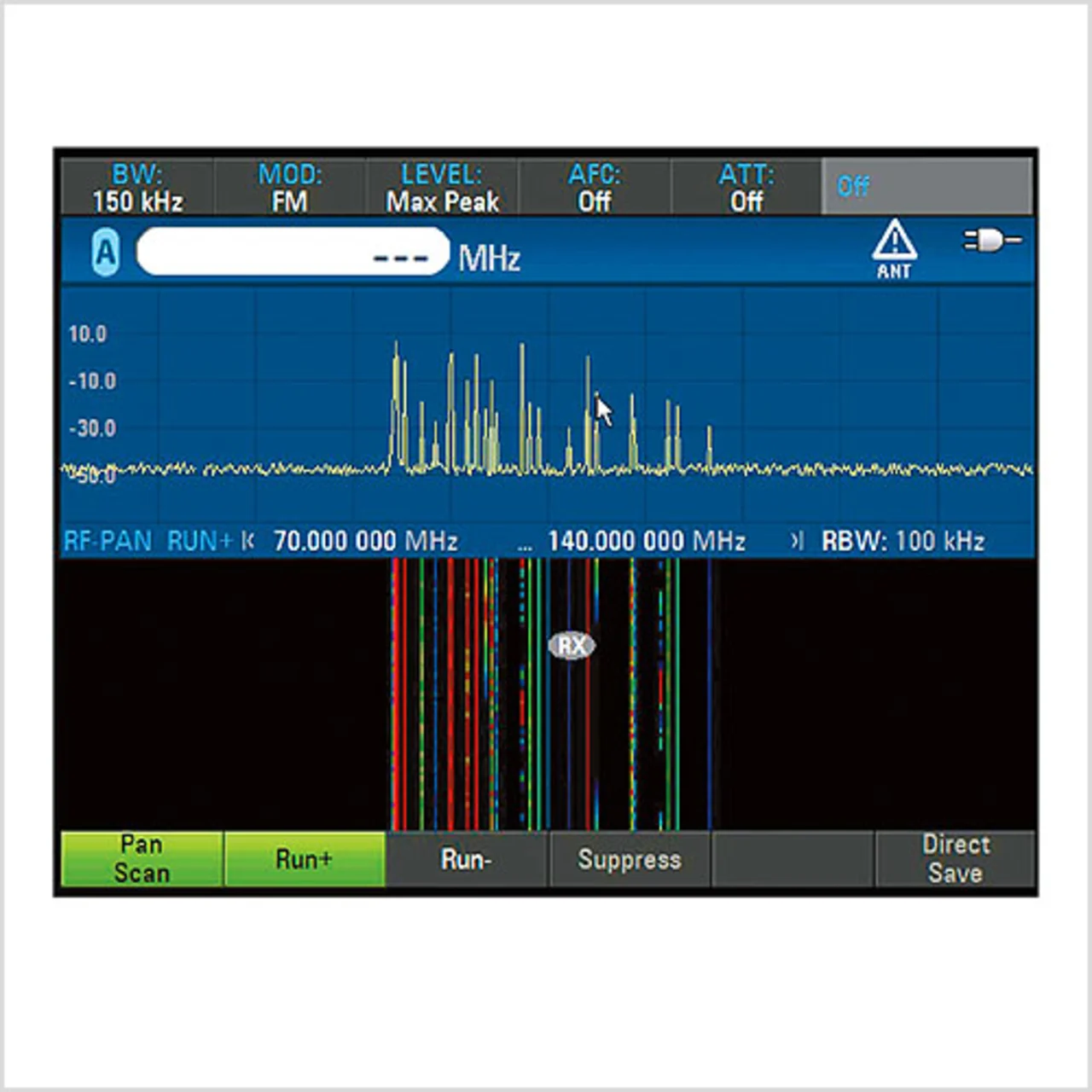

Mittels eines breitbandigen Panorama-Scans lässt sich ein zu untersuchender Frequenzbereich schnell überblicken (Bild 2). In dieser Betriebsart wird der gewünschte Frequenzbereich in 10-MHz-Schritten durchlaufen. Die höchste Scangeschwindigkeit wird bei einem Abstand zwischen den einzelnen FFT-Berechnungspunkten von maximal 100 kHz erreicht. Dadurch erhält der Anwender einen Überblick über die gesamte Belegung des Spektrums. Veränderungen, die durch illegale Funkdienste, Störquellen, Interferenzen, temporäre Aussendungen etc. verursacht werden, sind einfach zu erkennen. Wird eine höhere Empfindlichkeit bzw. Signalauflösung benötigt, kann die Auflösebandbreite bis auf 125 Hz reduziert werden. Die Auflösung des schnellen Scans kann entsprechend dem Kanalraster verschiedenster Funkdienste angepasst werden. Die Vorteile des Panorama-Scans sind schnelle Scanraten bei gleichzeitig kleiner Auflösebandbreite und damit hoher Empfindlichkeit.

Stoppt der Anwender den Panorama-Scan, wird der Empfänger in den Mithörmodus versetzt. Mittels eines Markers lässt sich das interessierende Signal leicht auswählen und genau untersuchen (Bild 3).

- Funkstörungen optimal erfassen

- Funkstörungen optimal erfassen

- Details zur Signalauswertung