Echokammern: Eine Revolution in der Antennen-Messtechnik

Fortsetzung des Artikels von Teil 1

Echokammern: Eine Revolution in der Antennen-Messtechnik

Auch hier können nach Dr. Fleischmanns Überzeugung Modenverwirbelungskammern punkten: »In ihnen lassen sich MIMO-Systeme problemlos, schnell und präzise vermessen. In echofreien Kammern ist das nicht möglich, weil es bei Mehr-Antennen-Systemen ja gerade auf die Echos ankommt, die dort mit großem Aufwand unterdrückt werden.«

Das Funktionsprinzip der MVKs

Im Prinzip ist eine Modenverwirbelungskammer ein Faraday-Käfig und erinnert an einen Mikrowellenofen: Mit wenig eingespeister HF-Leistung lässt sich aufgrund der stehenden Wellen eine hohe Feldstärke erzeugen. Damit sie sich für die präzise Vermessung von Antennen eignen, sorgen in den Modenverwirbelungskammern von Bluetest gleich mehrere Mechanismen dafür, dass sich die elektromagnetischen Wellen in ihrem Inneren ganz ähnlich verhalten wie in typischen Anwendungsszenarien von Mobiltelefonen und anderen Geräten für die drahtlose Datenübertragung:

Zwei Metallplatten (»Mode Stirrers«) bewegen sich motorgetrieben in zueinander orthogonalen Richtungen auf und ab – das verändert ständig die Randbedingungen und sorgt dafür, dass das Muster der stehenden Wellen variiert. Zudem rotiert das zu testende Gerät (DUT, »Device under Test«) auf einem Drehteller, was für zusätzliche Veränderungen des empfangenen Wellenmusters führt. Drei fest im Inneren der Kammer installierte orthogonale Monopol-Antennen ermöglichen es außerdem, die Polarisation der Wellen nach Belieben zu verändern. Und schließlich wird auch die Frequenz in der Kammer variiert, was die Messgenauigkeit weiter verbessert.

Die Kammer »Bluetest HP« (High Performance) ist für den Frequenzbereich zwischen 650 MHz und 6 GHz (optional 11 GHz) ausgelegt und bietet eine Abschirmung von 100 dB gegenüber Störungen. Mit Außenabmessungen von 193 x 200 x 139 cm ist sie zudem deutlich kleiner als vergleichbare echofreie Kammern. Sie eignet sich etwa für Messungen von Geräten für TETRA, GSM, LTE, GPS, RFID, WCDMA, DECT, Bluetooth sowie WLAN. Auf Wunsch fertigt Bluetest auch maßgeschneiderte Kammern mit beliebigen Abmessungen an oder rüstet vorhandene EMV-Kammern, z.B. in der Automobilindustrie, mit den zuvor beschriebenen Maßnahmen auf. Alle Geräte von Bluetest werden mit einem Steuerprogramm ausgeliefert, das die Modenrührer und die Messinstrumente des Benutzers steuert (über GPIB/IEEE 488.2).

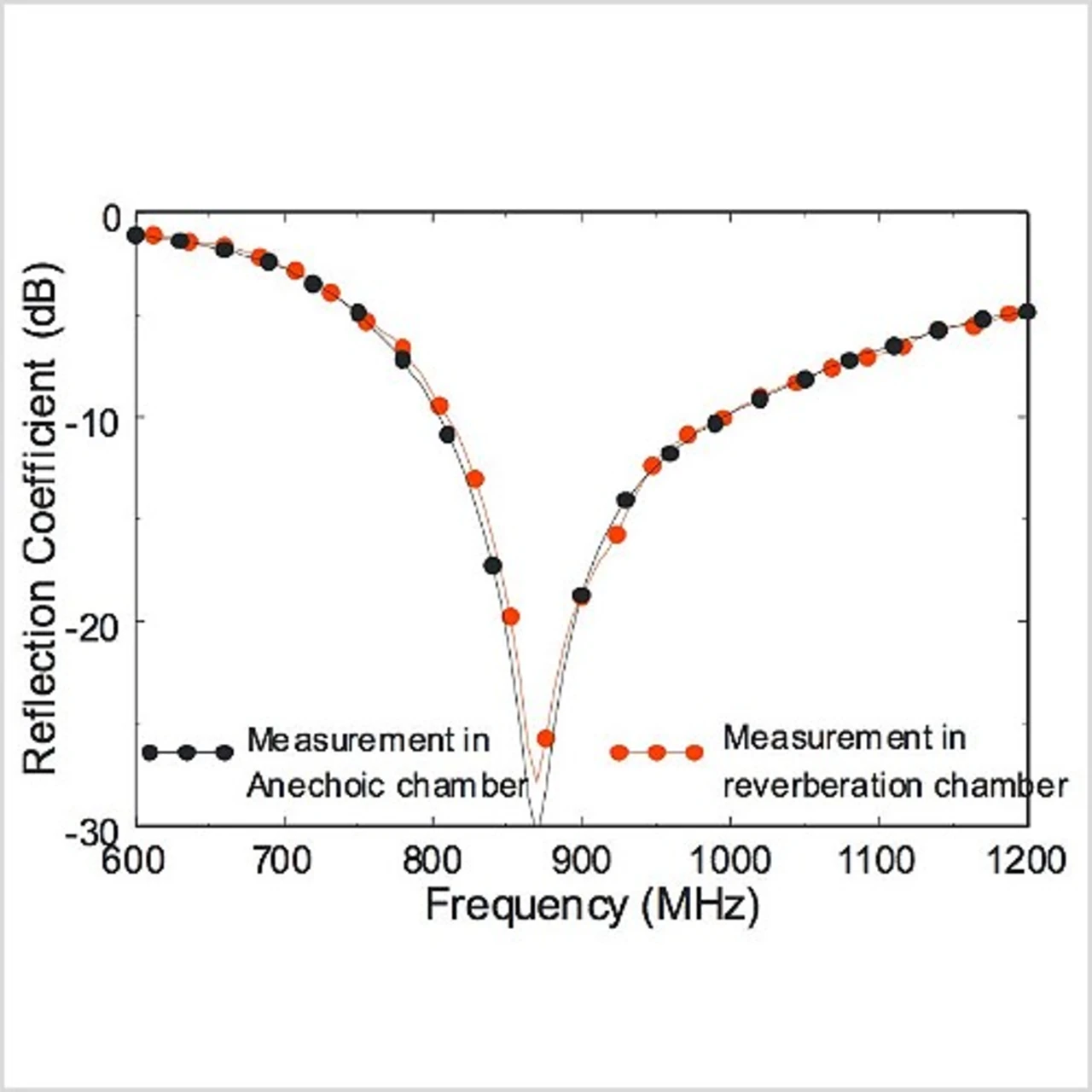

Messung der Empfängerempfindlichkeit (TIS)

»Die Genauigkeit der Messergebnisse hängt natürlich von der Ausstattung des Anwenders ab«, verdeutlicht Dr. Fleischmann. »Beispielhafte Untersuchungen geben aber einen Eindruck von der Leistungsfähigkeit des Bluetest HP: So wurde der Strahlungswirkungsgrad einer Antenne innerhalb einer Minute mit einer Standardabweichung von nur 0,5 dB und einer Frequenzauflösung von weniger als 5 MHz bestimmt. Ebenfalls innerhalb einer Minute wurde die TRP (Total Radiated Power) gemessen – mit einer Standardabweichung von 0,5 dB und für einen Kanal. Für die Messung der Empfängerempfindlichkeit (TIS = Total Isotropic Sensitivity) für einen Kanal benötigte das Gerät rund fünf Minuten. Die Standardabweichung lag hier bei einem dB.«

Am Beispiel der TIS-Messung lassen sich auch die Unterschiede zwischen echofreien und Modenverwirbelungskammern illustrieren. »In der echofreien Kammer erhält der Empfänger immer nur Signale aus einer einzigen Richtung«, fährt Dr. Fleischmann fort. »Um die gesamte Leistung zu ermitteln, müssen zahlreiche Messungen unter den verschiedensten Azimut- und Elevationswinkeln durchgeführt werden, was viel Zeit kostet. In der MVK werden hingegen mehr als 160 ebene Wellen gleichzeitig generiert, die aus allen Richtungen zugleich an der Antenne eintreffen. Aufgrund der Interferenzen dieser Wellen müssen zahlreiche Messungen mit unterschiedlichen Positionen der Moder Stirrer und des DUT durchgeführt werden, was dennoch wesentlich schneller abläuft als die Messung in einer echofreien Kammer. Das Feld, das die Antenne in der MVK ‚›sieht‹, kommt aus allen Richtungen des Raumes gleichzeitig – auch bekannt als ›independent identically distributed‹ (iid) oder ›Rayleigh-Verteilung‹. Das entspricht exakt der Situation, in der die Geräte später meist betrieben werden, etwa in Städten oder innerhalb von Gebäuden.«

Jobangebote+ passend zum Thema

- Echokammern: Eine Revolution in der Antennen-Messtechnik

- Echokammern: Eine Revolution in der Antennen-Messtechnik

- Echokammern: Eine Revolution in der Antennen-Messtechnik