Alternative für den Absorberraum

Fortsetzung des Artikels von Teil 1

Alternative für den Absorberraum

Die Impulsantwort in der MVK entspricht dem in vielen Funk-Standards definierten Rayleigh-Fading (Reflexionen aufgrund von Mehrwege-Empfang). Für Geräte mit mehreren Antennen (MIMO) stellen MVKs deshalb neben Funk-Kanalemulatoren die einzige Möglichkeit dar, den Diversitätsgewinn und die Kapazität der MIMO-Konfiguration zu testen.

Bei vielen Geräten ist der Strahlungswirkungsgrad der eingebauten Antenne der wichtigste Parameter für die Effizienz des Hochfrequenzteils. Er hängt ab von Reflexionen aufgrund schlechter Impedanz-Anpassung, Absorption der Energie im Antennenmaterial sowie der Absorption in der Umgebung (etwa im Körper des Nutzers).

Jobangebote+ passend zum Thema

Stromverbrauch des DMR01

Im Dauerbetrieb bei UCC = 3,3 V beträgt der mittlere Stromverbrauch des DMR01 typisch 56 µA. Wird der DMR01 in einem System eingesetzt, wo die Empfangszeitpunkte von aufeinanderfolgenden Signalen bekannt sind (z.B. bei periodischen Aussendungen), kann diese Größe weiter reduziert werden, indem der DMR01 in Sendepausen in den Standby-Modus versetzt und kurz vor der Übertragung wieder aufgeweckt wird. Mit einer „Wake Up“-Zeit von typisch 100 µs kann dies unmittelbar vor der erwarteten Aussendung geschehen. Der typische Standby-Stromverbrauch des DMR01 liegt bei 1 µA.

Wird jede Sekunde ein Paket von 8 byte Länge mit eingeschalteter Fehlerkorrektur bei einer Datenrate von 4096 bit/s gesendet, so reduziert sich bei dieser Methode der mittlere Stromverbrauch um den Faktor 16 auf 3,5 µA. Wird z.B. eine Batterie von 1,2 V mit 1,5 Ah eingesetzt, so ist in dieser Betriebsart der DMR01-Empfängerchip ca. 17 Jahre autonom.

Die abgestrahlte Gesamtleistung (TRP, Total Radiated Power) – wichtig für Konformitätsmessungen – lässt sich ebenso mit der MVK bestimmen, auch in Anwesenheit absorbierender Materialien, z.B. für am Körper getragene, versteckte Antennen. Besonders anspruchsvoll sind Messungen an Geräten mit MIMO-Antennen. Die genannten MVKs eignen sich für Tests an kleinen Antennen und Mobiltelefonen, die in Mehrwege-Empfangsumgebungen mit Rayleigh-Fading eingesetzt werden sollen. Geeignet sind die Kammern nicht zuletzt für Messungen an Mobiltelefonen, die in einer simulierten Gesprächssituation mit einem künstlichen Kopf untersucht werden müssen, um für diesen Fall TRP und die spezifische Absorptionsrate (SAR, Specific Absorption Rate) zu bestimmen.

Verfügbar sind zwei unterschiedliche Systeme: die kompakte Standard-Kammer „Bluetest RC“, deren Frequenzbereich zwischen 870 MHz und 6 GHz (79 cm Breite) bzw. zwischen 650 MHz und 6 GHz (1,50 m Breite) liegt; die HF-Abschirmung nach außen beträgt 45 dB. Die andere Version, „Bluetest HP“, schwächt Signale um 100 dB ab. Zudem kann die Größe der Kammer an die zu messende Frequenz und die Platzverhältnisse im Labor angepasst werden. Es gib sie in verschiedenen Größen und für Frequenzbereiche zwischen 380 MHz und 11 GHz.

Ausgeliefert werden die Kammern mit einem Steuerprogramm, das die Modenrührer und die Messinstrumente steuert (über GPIB/IEEE 488.2). ha

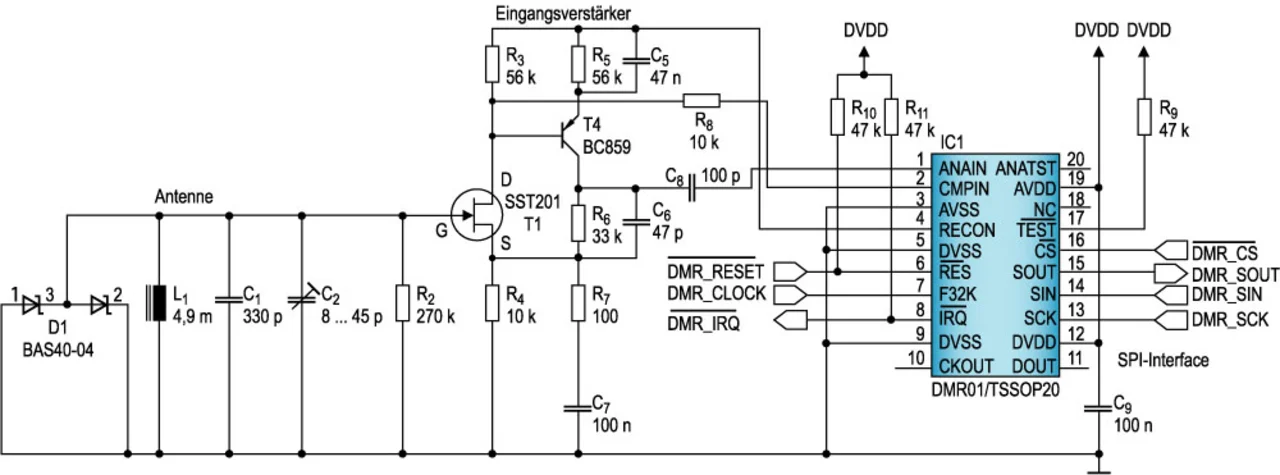

Aufbau des DMR01-Empfängers

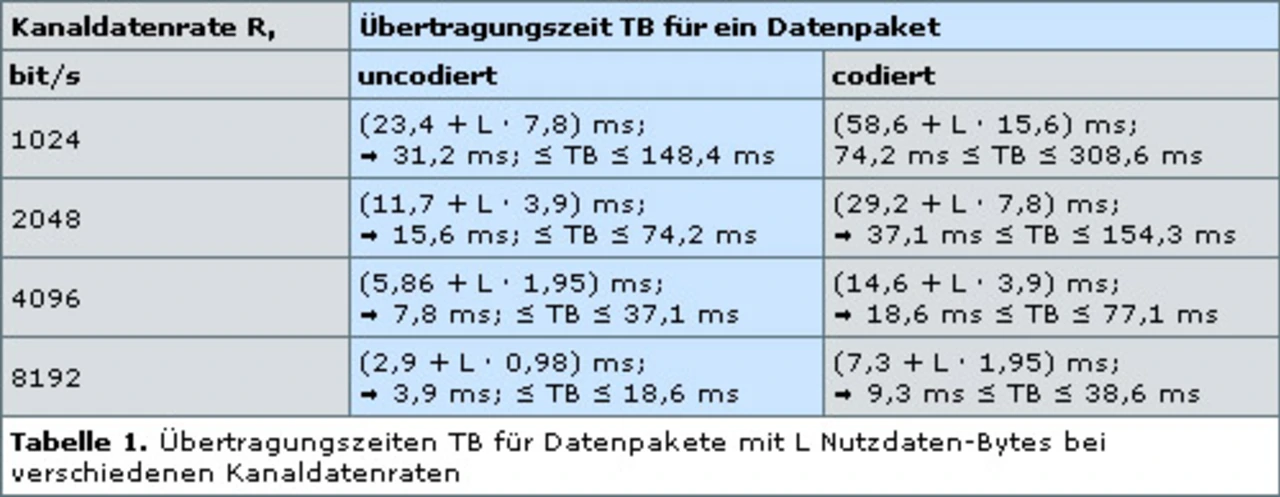

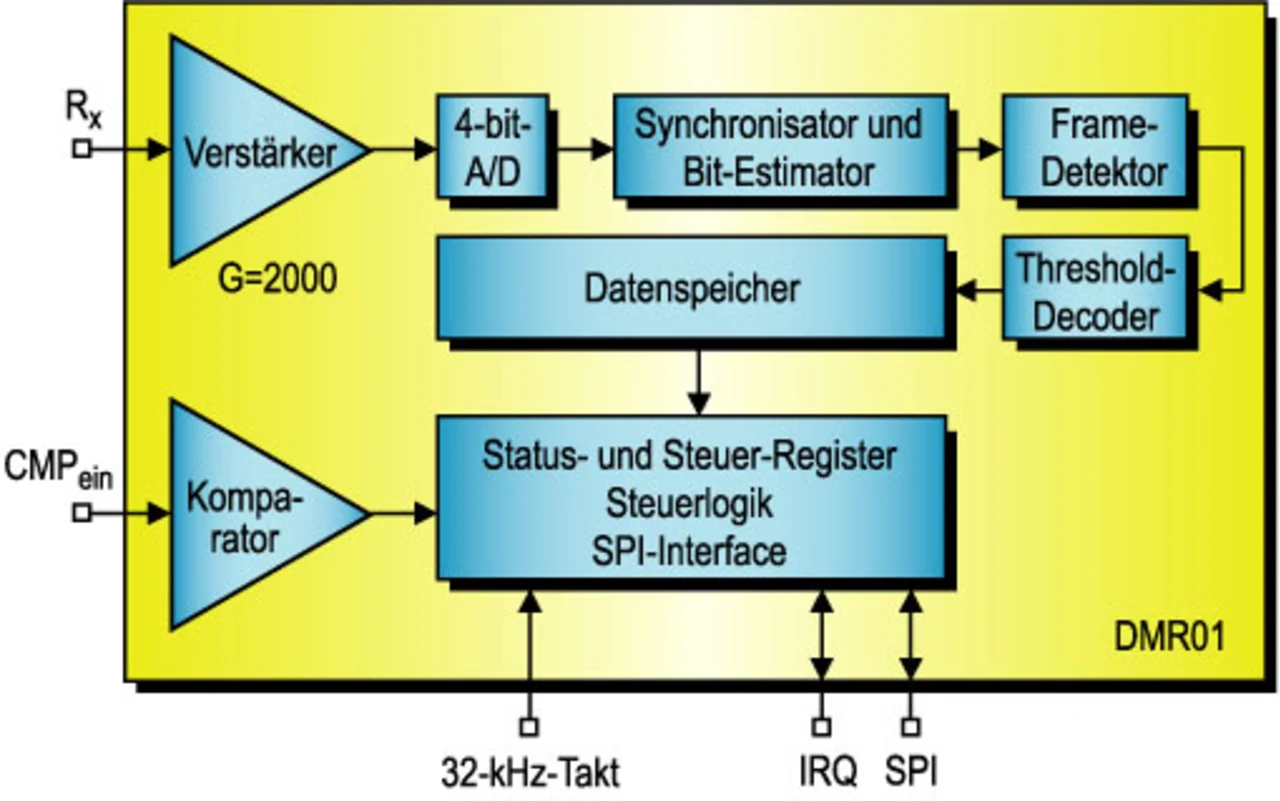

Der DMR01 ist ein „Single Chip“-Empfänger für den Empfang asynchroner Datenpakete nach den beschriebenen Spezifikationen bezüglich Datenformat und Modulation. Das Antennensignal wird direkt oder über eine Vorverstärkerstufe auf den Eingang Rx geschaltet. Das Signal wird verstärkt und auf den Eingang eines 4-bit-A/D-Wandlers geführt. Verstärkung, Bandbreite und Eingangsspannungsbereich des A/D-Wandlers sind programmierbar; so lässt sich das Signal optimal für die Wandlung anpassen (Bild 2).

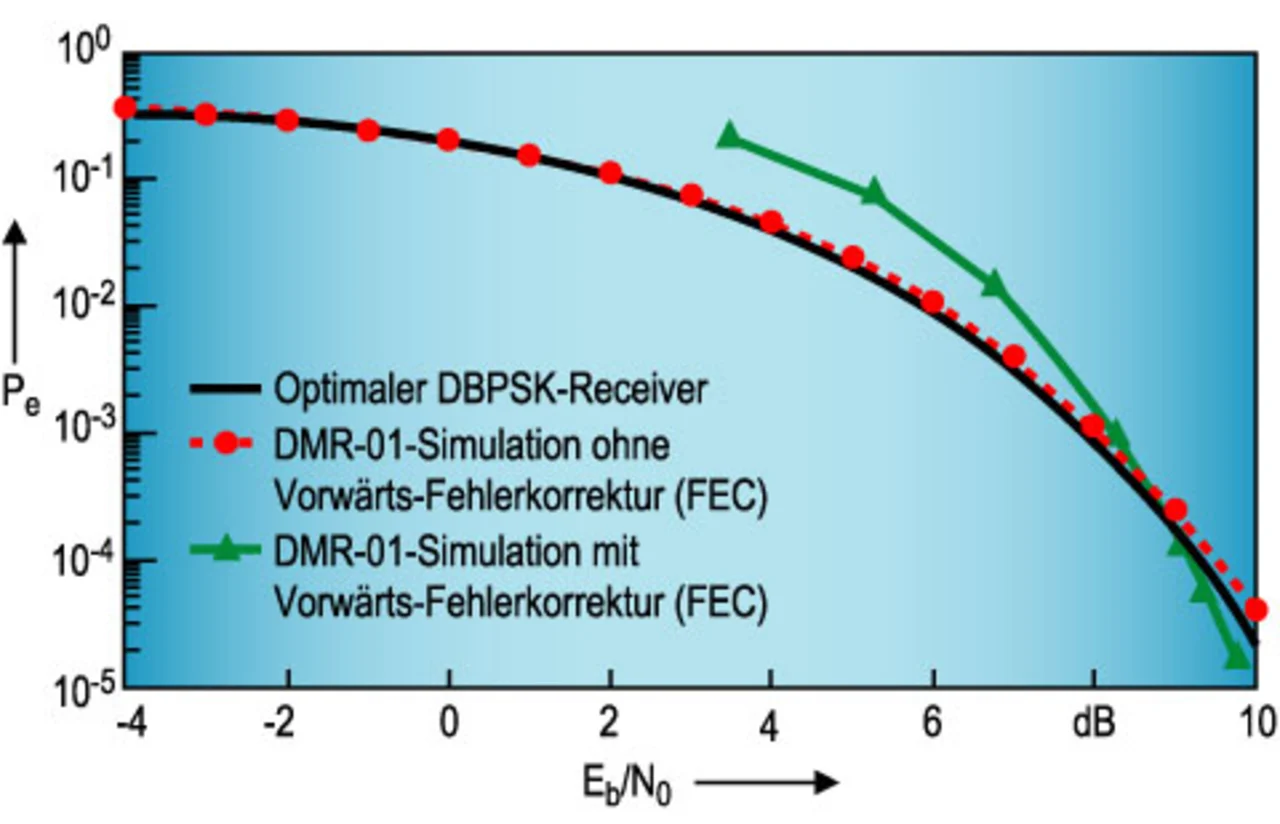

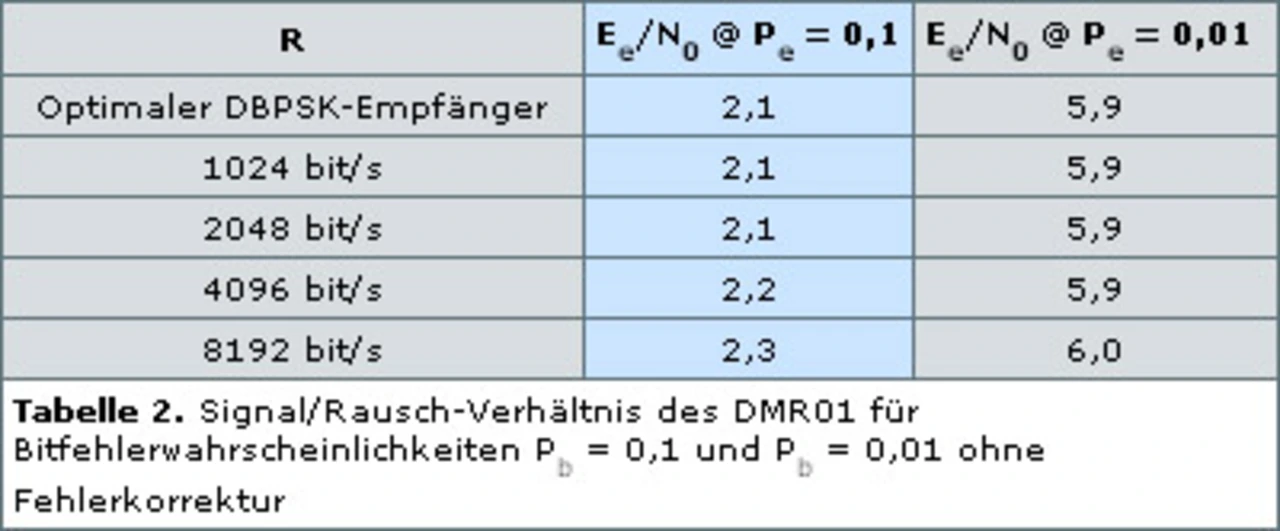

Das mit 32,768 kHz abgetastete Empfangssignal wird vom Synchronisator und Bit-Estimator demoduliert, also zu einer geschätzten Version der gesendeten Datensequenz verarbeitet. Synchronisator und Bit-Estimator verwenden „Maximum Likelihood“-Schätzmethoden, sie weisen eine extrem hohe Güte auf. In Bild 3 wird ein optimaler DBPSK-Empfänger verglichen mit den Resultaten aus der Simulation der DMR01-Stufen – A/D-Wandler und Synchronisator und Bit-Estimator – für den uncodierten Fall und bei Verwendung des Faltungscodes. Dabei ist die Bitfehlerwahrscheinlichkeit Pe als Funktion des Signal/Rausch-Abstandes Eb/N0 dargestellt. Eb bezeichnet im uncodierten sowie im codierten Fall die Energie, mit der ein Quelldatenbit übertragen wird – N0 ist die einseitige spektrale Rauschleistungsdichte. Da im codierten Fall zwei Bit pro Quelldaten-Bit gesendet werden, halbiert sich die Signalenergie pro Kanaldaten-Bit (–3dB) gegenüber der uncodierten Übertragung. Bei einer Bitfehlerwahrscheinlichkeit von Pe = 0,1 und der maximalen Datenrate von 8,192 kbit/s (Tabelle 2) beträgt die maximale Abweichung gegenüber dem theoretisch optimalen Empfänger 0,2 dB, was gleichbedeutend ist mit einem Verlust an empfangener Signalleistung von 4,5 Prozent.

Die geschätzte Datensequenz wird zusammen mit der jeweiligen Energie pro Bit dem Frame-Detektor weitergegeben. Dieses Konzept wird als „Soft Decision“ bezeichnet, da der Bit-Estimator nicht nur seine Entscheidung – die „Hard Decision“ – sondern zusätzlich ein Maß für die Qualität des geschätzten Bit weitergibt. Der Frame-Detektor vergleicht die empfangene Datensequenz mit einem programmierbaren Frame-Muster. Stimmen eine minimale Anzahl an Positionen überein und übersteigt die Energie des Frame-Wortes einen Referenzwert, so wird der empfangene Frame als gültig angezeigt und die Weiterverarbeitung der empfangenen Daten gestartet. Die minimale Zahl der Übereinstimmungen und die Energiereferenz sind programmierbar.

Wird keine Fehlerkorrektur verwendet, passieren die empfangen Daten den Faltungsdecoder und werden byteweise in den Datenspeicher geschrieben. Andernfalls werden sie vom Faltungsdecoder, der nach dem „Threshold Decoding“-Prinzip arbeitet, vor der Abspeicherung decodiert. Die Verwendung einer codierten Datensequenz verbessert die ohnehin robusten Eigenschaften des Empfängers. Für Eb/N0 größer 8,6 dB reduziert der Faltungscode eventuelle Restfehler in effizienter Weise. Der vollständige Empfang der spezifizierten N Bytes, d.h., die Beendigung des Datentransfers, wird mit einem Interrupt signalisiert. Die empfangenen Daten sowie die acht Status- und Steuer-Register des DMR01 werden über ein serielles Interface (SPI, Serial Peripheral Interface) ausgelesen bzw. beschrieben.

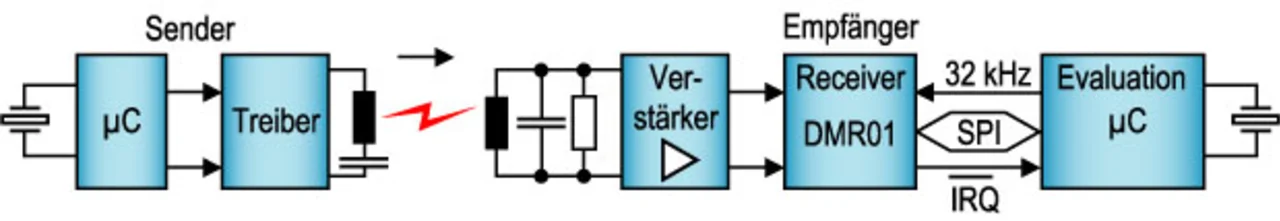

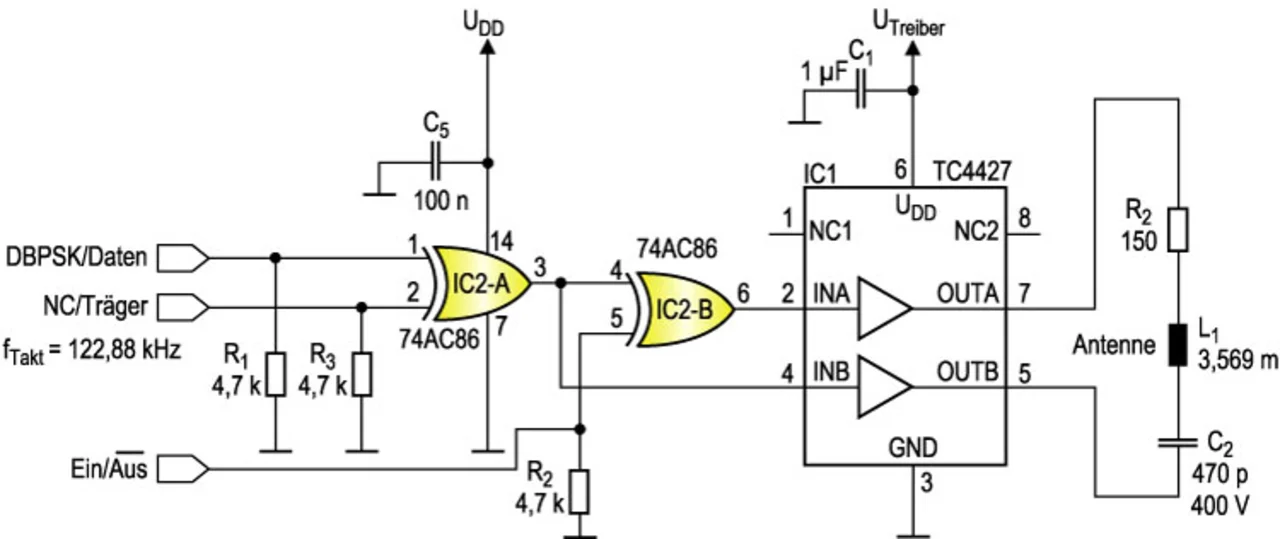

Der Sender lässt sich sehr einfach mit einem Mikrocontroller realisieren, ein solcher ist im Sendesystem meistens schon vorhanden. Der Sender wird mit einfachsten Mitteln aufgebaut: eine Treiberstufe und eine Antenne (Bild 4). Die dafür notwendige Software ist anspruchslos und als C-Code verfügbar. Der Controller muss die Trägerfrequenz und das Datensignal generieren. Die Phasendrehung kann zum Beispiel mit einem „Exclusive Or“-Gatter realisiert werden. Eine mögliche Variante zeigt Bild 5.

Die Empfangsschaltung kann mit einem zusätzlichen Eingangsverstärker empfindlicher gemacht werden. Der Schaltplan (Bild 6) zeigt den Aufbau mit einem zweistufigen, rauscharmen Vorverstärker. Über den Eingang „RECON“ kann der Vorverstärker automatisch abgeschaltet werden, wenn der DMR01 in den Sleep-Modus gebracht wird. Die Anbindung an den Mikrocontroller erfolgt über ein SPI-Interface. Der Controller liefert auch den für den Betrieb notwendigen 32-kHz-Takt.

Reichweite und Empfangsbereich

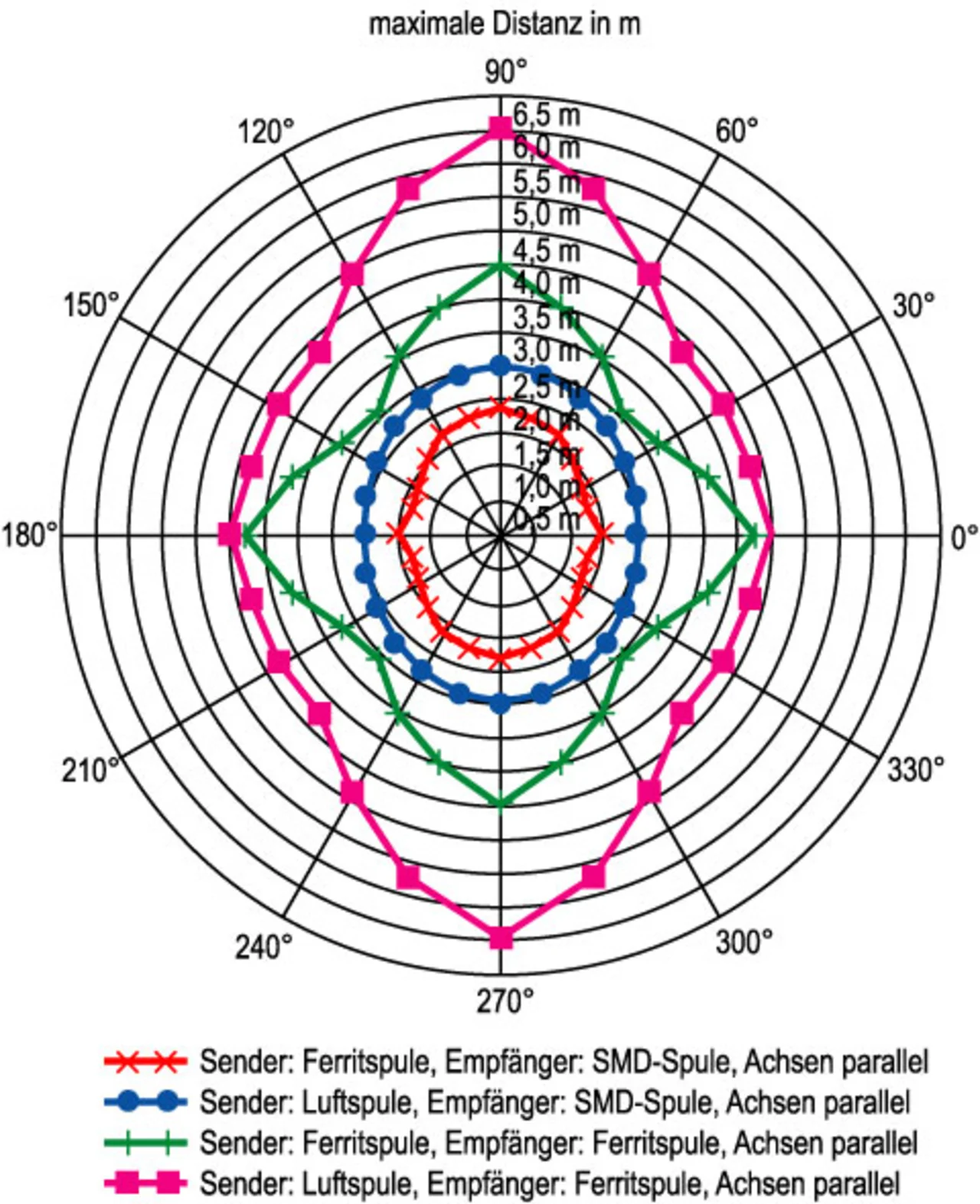

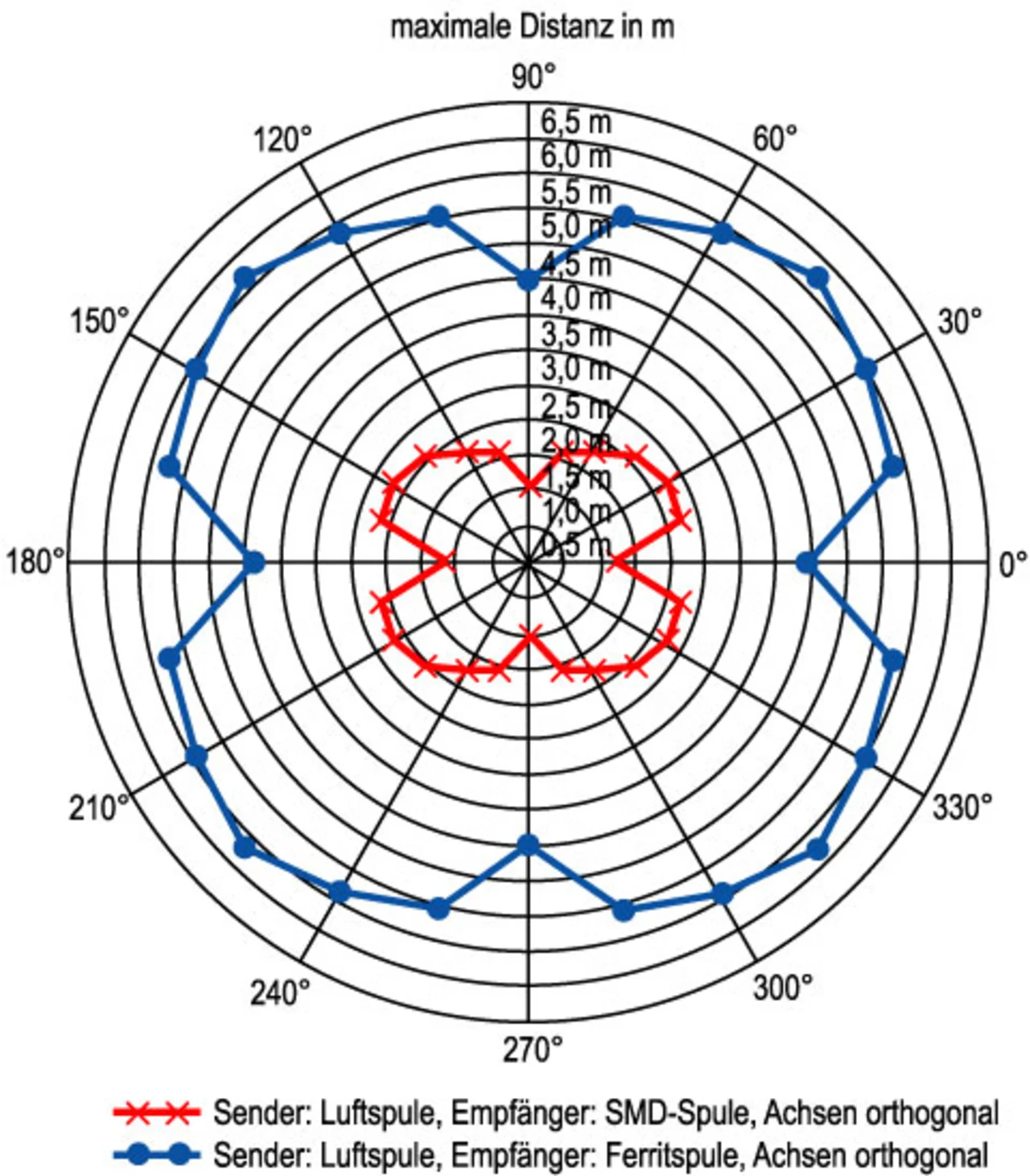

Die Reichweite und der Empfangsbereich können durch ein geeignetes Antennendesign wesentlich beeinflusst werden. Über Größe und Art der Antennen (Luft- und Ferritspulen) und mit der Auslegung des Vorverstär-kers lässt sich der Empfangsbereich „maßschneidern“. Bild 7 illustriert einige unterschiedliche Empfangsbereiche. Sender- und Empfängerspule und die Lage der Antennen wurden verändert, während der Vorverstärker des Empfängers immer gleich belassen wurde. Mit Hilfe geeigneter Antennen können also Störungen vermieden oder die Empfangsenergie an bestimmten Orten gebündelt werden.

Regulatorische Vorschriften über den LW-Frequenzgebrauch

Für den Frequenzbereich 9 kHz bis 135 kHz ist keine individuelle Lizenzierung erforderlich. Bei einer Sendefrequenz von 122 kHz liegt die maximal zulässige Feldstärke im Abstand von 10 m von der Sendeantenne bei 66 dBµA/m. Unterhalb der 9-kHz-Grenze gibt es überhaupt keine Richtlinien bezüglich der maximalen Feldstärken. Diese Vorteile sind bei den höheren Frequenzbändern nicht gegeben.

- Alternative für den Absorberraum

- Alternative für den Absorberraum

- Anwendungsbereiche