Ganzheitliche Testumgebung

IoT-Funknetze simulieren, virtualisieren, emulieren und testen

Fortsetzung des Artikels von Teil 1

Virtualisierung der Funkknoten-Hardware

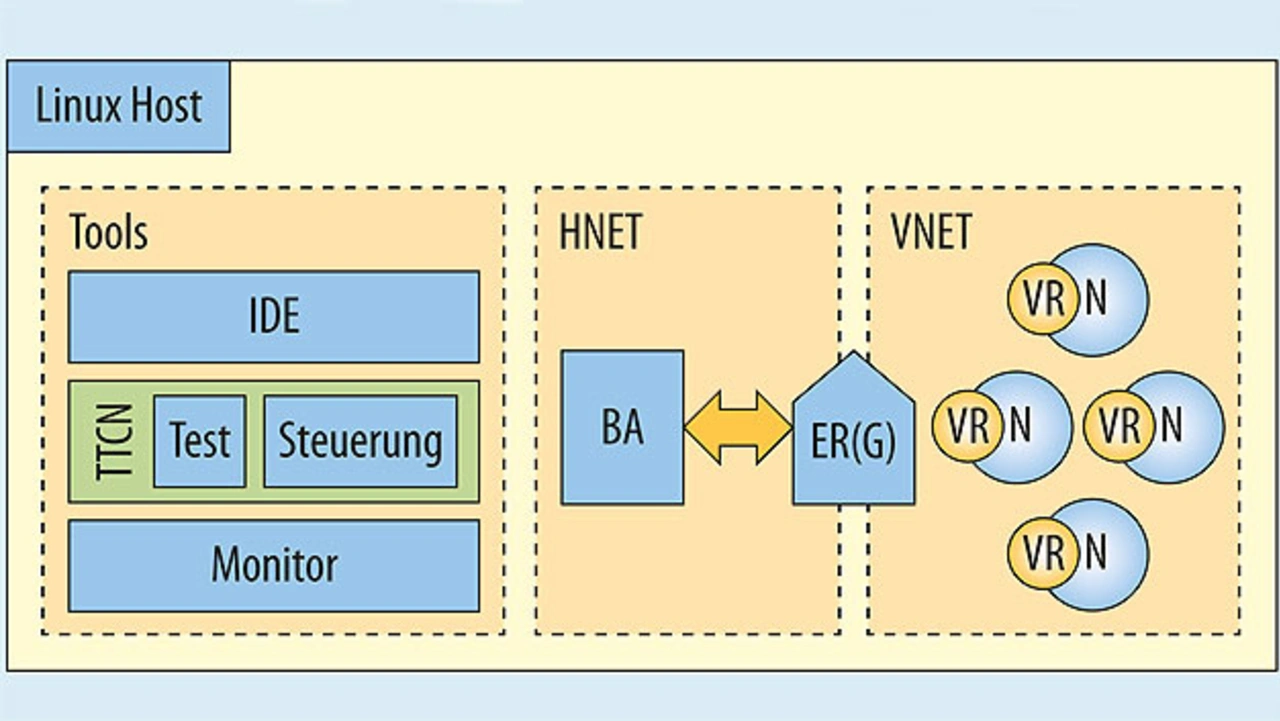

Auf der nächsten Ebene ist der Knoten bzw. die Protokollimplementierung eingebettet in einen Testrahmen und wird damit als Prozess einer Testumgebung ausgeführt. Es besteht die Möglichkeit, sowohl die Transceiver-Knoten als auch die Funkumgebung auf einem oder mehreren Host-Rechnern zu virtualisieren (Bild 2). Hierbei kommt die gleiche Firmware zum Einsatz, wie sie später auf den eingebetteten Geräten verwendet wird, indem die Funkknoten über eine entsprechende Implementierung des HAL als separate Prozesse des Host-Systems abgebildet werden. Ebenso wird die Implementierung des ursprünglichen Transceiver-ICs so ersetzt, dass der Austausch der Funkprotokolle über eine Inter-Prozess-Kommunikation (Inter Process Communication, IPC) erfolgen kann, die es zusätzlich erlaubt einfache Parameter, wie z.B. die Paketfehlerrate, nachzubilden.

Jobangebote+ passend zum Thema

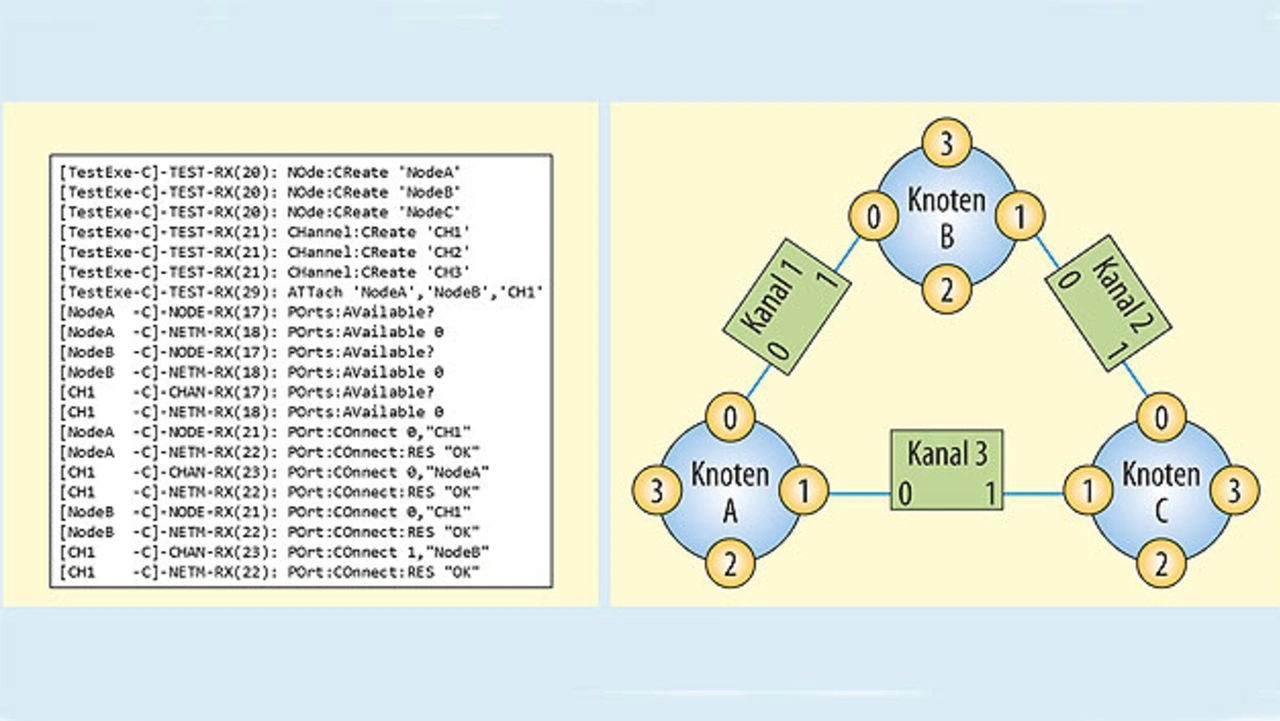

Einheitliche Schnittstellen und Abstrahierungsebenen sorgen hierbei dafür, dass die höheren Schichten von diesen Änderungen nicht betroffen sind bzw. nicht relevant werden. Auf diese Weise können ebenfalls mehrere Instanzen miteinander gekoppelt werden und detailliert mit einem Debugger untersucht werden (Bild 3). Der zusätzliche Aufwand ist damit mit einer Portierung auf eine neue Transceiver-Hardware vergleichbar.

Außerdem sind auf dieser Ebene Tests nach dem Blackbox-Verfahren einer einzelnen Instanz möglich. Dabei wird die Protokollimplementierung von außen betrachtet und das Verhalten auf Eingangsstimuli untersucht. In diesem Fall liegt der Fokus allein auf der Funktion einer einzelnen Instanz und nicht auf der fehlerfreien Interaktion mehrerer Instanzen. Ohne diese Art von Tests könnten Fehler in beiden Systemen durch gegenseitiges Korrigieren unentdeckt bleiben.

Am Institut für verlässliche Embedded Systems und Kommunikationselektronik der Hochschule Offenburg haben die Autoren hierfür eine Virtualisierungsumgebung entwickelt, die „Virtual Test Environment for Networking Nodes“ (VTENN). Sie wurde bereits mehrfach erfolgreich eingesetzt und bietet die Möglichkeit, ein komplettes Netzwerk einschließlich der Testumgebung zu virtualisieren, den Netzwerkverkehr und das Verhalten der Knoten zu beobachten und sogar über die Hardware des Gastrechners eine physische Anbindung an reale Netze oder Cloud-Anwendungen zu ermöglichen.

Die Kanalmodelle können hierbei grundsätzlich nur „digital“ beeinflusst werden. In VTENN haben sich die drei Parameter Dämpfung, Verzögerung und Paketfehlerrate bewährt.

Emulation auf realer Hardware

Auf der nächsten Stufe wird dann mit realer Mikrocontroller- und Transceiver-Hardware gearbeitet, was gleichzeitig auch bedeutet, dass ab diesem Schritt eine reale Funkkommunikation stattfindet. Hier hat vermutlich jeder, der schon einmal mit Funksystemen in realen Feldtests gearbeitet hat, auf die ein oder andere Art erfahren, dass eine Reproduzierbarkeit aufgrund der zeitlichen Veränderlichkeit der aktiven und passiven Kanaleigenschaften in offenen Umgebungen praktisch nicht gewährleistet werden kann.

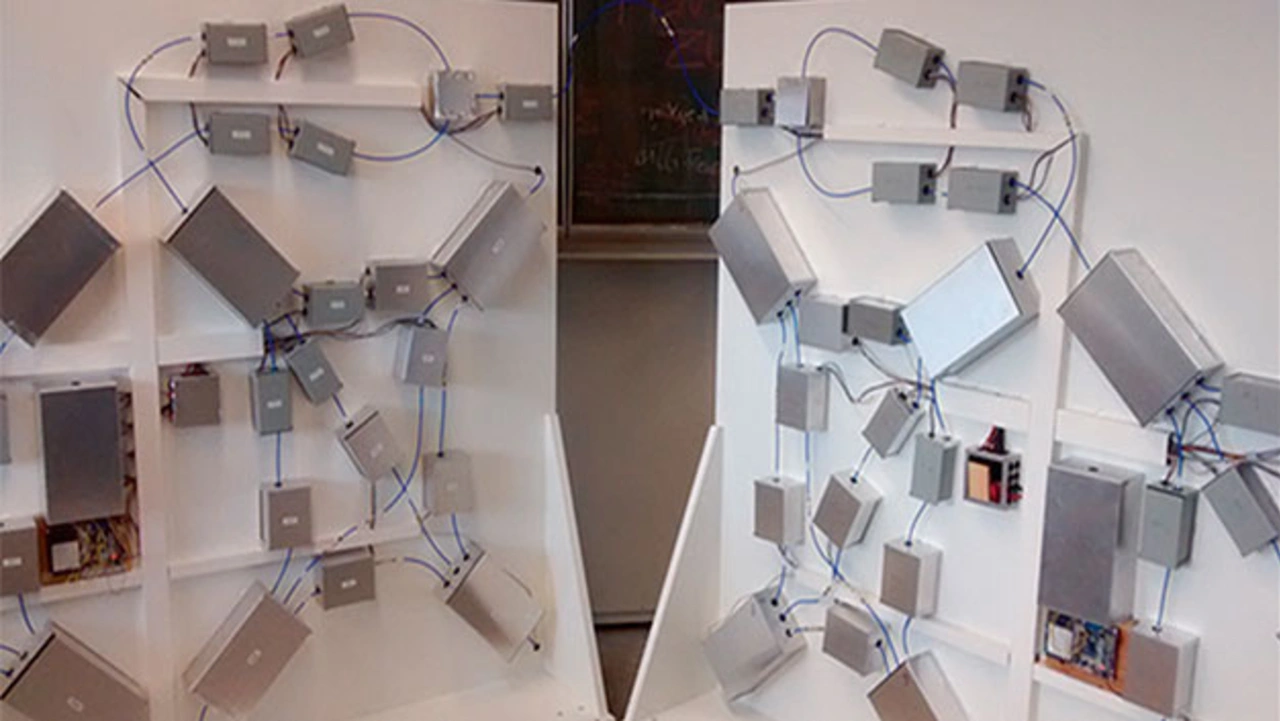

Aus diesem Grund wurden am Institut für verlässliche Embedded Systems und Kommunikationselektronik der Hochschule Offenburg zwei Testaufbauten entwickelt, mit denen reale Kommunikationsknoten über emulierte Kanäle verbunden werden können (Bild 4). Diese ermöglichen die Abbildung komplexer Netzwerke, die automatische Wiederholung zeitlicher Veränderungen sowie die Möglichkeit, auch aktive Störer einzuspielen.

- Im Fall des „Automated Physical Testbed“ (APTB) werden die Funkkanäle durch HF-Wellenleiter ersetzt, die mit Schaltern, Splittern und Dämpfungselementen gekoppelt werden können. Es bietet so die nötige Flexibilität, um eine Anpassung an die jeweilige Netzwerktopologie zu ermöglichen.

- Im Fall des „Wired Testbed“ (WTB) werden die Eigenschaften von verdrillten Kupferleitungen emuliert, wie sie beispielsweise in komplexen Installationen der Heim- und Gebäudeautomatisierung anzutreffen sind.

Die Ansteuerung der Elemente erfolgt mit Hilfe eines Mikrocontrollers über eine SCPI-Schnittstelle (Standard Commands for Programmable Instruments), mit der typischerweise auch Signalgeneratoren, z.B. zum Einspielen von Rauschen, angesteuert werden können.

- IoT-Funknetze simulieren, virtualisieren, emulieren und testen

- Virtualisierung der Funkknoten-Hardware

- Tests in realen Umgebungen