Industrial Wireless

Funkstandards für Sensornetzwerke

Fortsetzung des Artikels von Teil 1

Die richtige Technik für spezielle Anwendungen

Allerdings: In bestimmten Anwendungen – beispielsweise in sehr dicht belegten Funknetzen, in abgeschirmter oder sehr störanfälliger Umgebung – kann Funk die konventionelle Kabeltechnik nicht vollständig ersetzen. Zu hoch sind die Anforderungen hinsichtlich Ausbreitungsverhalten und zu gering auch ist die Bandbreite auf den ISM-Band-Frequenzen, so dass eine verantwortungsvolle Nutzung wohl überlegt sein muss. Ebenfalls kann man feststellen, dass es nicht „die“ Funktechnik schlechthin gibt. Unterschiedliche Funktechnologien haben spezifische Vor- und Nachteile und nur eine geeignete Systemauswahl führt zu einer zufriedenstellenden Systemlösung – ein Grund, warum Geräteanbieter verschiedene Funktechniken im Angebot haben. Als Beispiel hier verschiedene Funktechniken, wie sie beispielsweise die Firma steute, Marktführer im Bereich kabelloser Schaltgeräte, im Programm hat.

EnOcean – Kompatibilität und energieautarker Betrieb

Der EnOcean-Standard hat sich über die letzten zehn Jahre zu einer der wichtigsten Wireless-Technologien für Schaltgeräte entwickelt. Er ist konsequent als Ultra-Low-Power-Architektur ausgelegt und ermöglicht einen energieautarken Betrieb über Energy-Harvesting-Systeme. Elektrodynamische oder piezoelektrische Generatoren sind in der Regel in EnOcean-Systemen zu finden, so dass ein komplexes Energiemanagement durch den Tausch von Batterien nicht notwendig ist.

Jobangebote+ passend zum Thema

EnOcean-Module sind für unterschiedliche Zielmärkte in unterschiedlichen Frequenzbereichen (Japan: 315 MHz; USA/Kanada: 902 MHz; Europa: 868 MHz) erhältlich. Als vorteilhaft hat sich von Anfang an die hohe Standardisierung herausgestellt, die mittlerweile auch als ISO/IEC 14543-3-10 festgeschrieben ist. Mehr als 1200 unterschiedliche Produkte – vorwiegend in der Gebäudeautomatisierung, aber auch bei industriellen Schaltgeräten – sind gemäß diesem Konzept verfügbar. Aufgrund der guten Standardisierung und der Produktvielfalt kann eine Kompatibilität von Schaltgeräten oder Sensoren unterschiedlicher Hersteller in einem weiten Bereich sichergestellt werden.

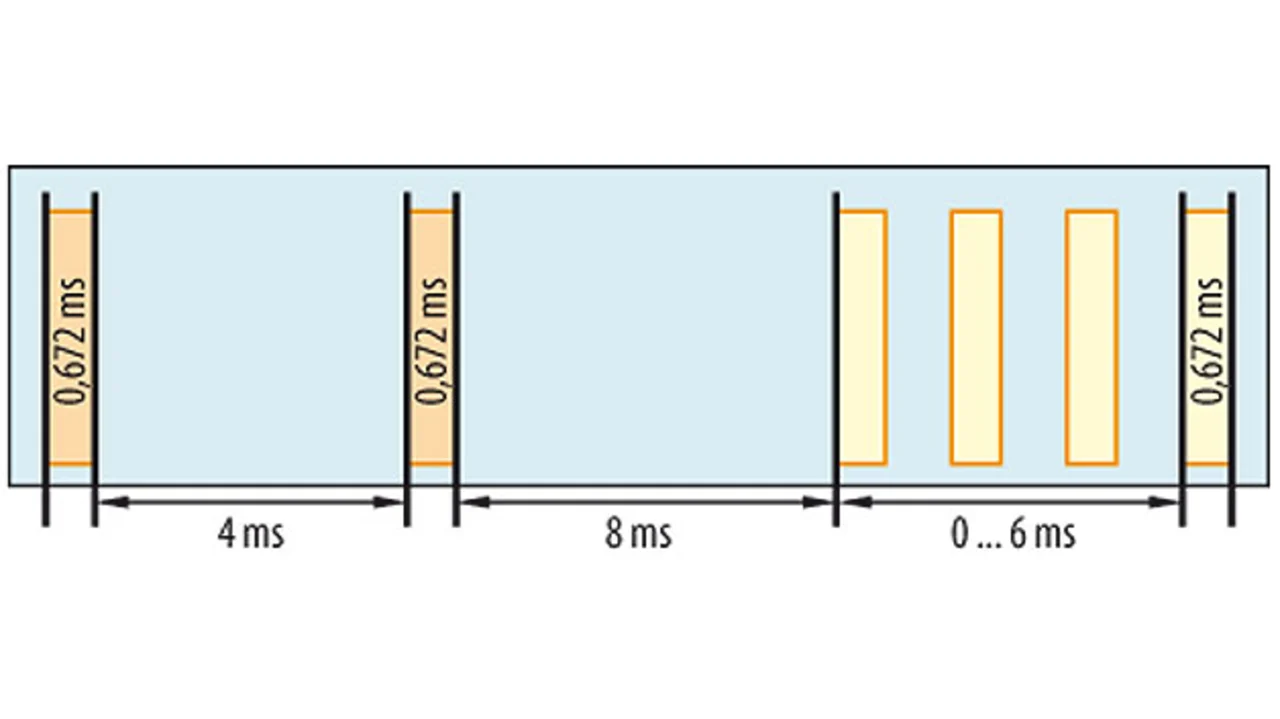

EnOcean beherrscht in der Basistechnologie eine unidirektionale Kommunikation. Das Funkmodul versendet in einem dynamischen Raster das Protokoll dreifach, in der Annahme, dass zumindest ein Paket ankommt (Bild 3). Eine bidirektionale Kommunikation ist nicht obligatorisch. Damit ist eine zuverlässige, bestätigte Kommunikation nicht möglich, reicht aber für sehr viele Anwendungsfälle.

sWave 868/915 MHz – bidirektionale Kommunikation

Für eine Vielzahl von Anwendungen ist eine bestätigte Kommunikation oder eine Abfrage des Zustands eines Sensors notwendig. In diesem Fall ist eine bidirektionale Kommunikation zwingend erforderlich. Darüber hinaus zeigt sich, dass die EnOcean-Technologie durch das Dreifach-Senden mit Wartepausen zwar für ein günstiges Duty-Cycle-Verhältnis sorgt, aber tendenziell eine ungünstige Kommunikation bei vielen, häufiger sendenden Schaltgeräten aufweist.

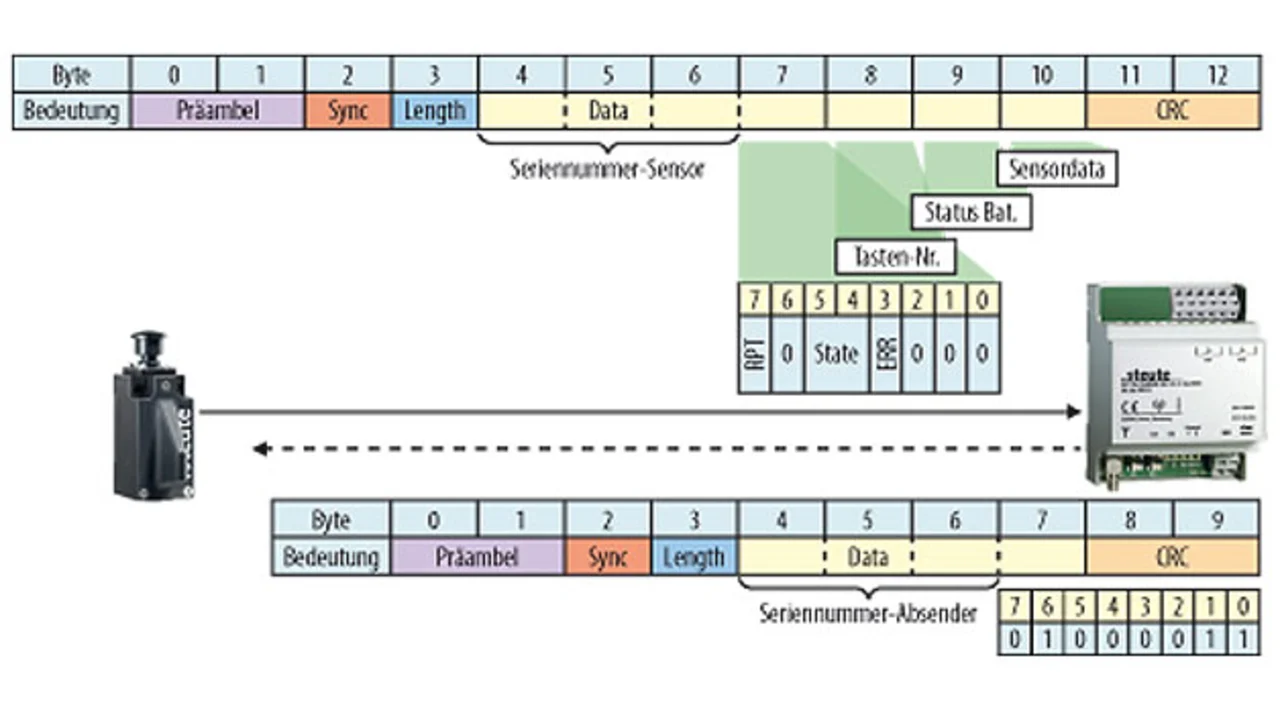

Um hier eine deutliche Verbesserung zu erzielen, bei gleizeitiger Beibehaltung des sehr guten Low-Power-Verhaltens, wurde bei steute eine eigene Funktechnologie entwickelt: sWave 868 und sWave 915 in den Varianten e und b. sWave (Bild 4) arbeitet im Sub-GHz-Bereich, um das günstige Ausbreitungsverhalten zu nutzen. Um den Anforderungen des weltweiten Einsatzes gerecht zu werden, sind die unterschiedlichen SRD- bzw. ISM-Band-Frequenzen für die ITU-Gruppen 1 und 2 definiert worden. Mit den Varianten e und b wird die unterschiedliche Energienutzung beschrieben. Die „e“-Variante ermöglicht einen batteriefreien Betrieb über Energy Harvesting. Die eingesetzten Energiegeneratoren erzeugen so viel Energie, dass nach einem Schaltvorgang die bidirektionale Kommunikation und ggf. auch eine Sendewiederholung erfolgen kann. Selbstverständlich kann der Status ohne Betätigung des Schaltgeräts nicht ausgelesen werden.

Immer mehr finden sich Anwendungen, bei denen nicht genug Schaltenergie aus dem Prozess gewonnen werden kann oder andere Detektionsarten verwendet werden müssen. Zu denken ist hier an optische oder induktive Sensoren. Für diese Anwendungsfälle ist die Variante b vorgesehen. Durch die Integration einer kleinen CR2032-Batterie können bis zu 800.000 Schaltsignale übertragen werden, die damit nahe an die Lebensdauer eines Schalters (1.000.000 Schaltzyklen) heranreichen.

sWave 2,4 GHz – weltweit zugelassene Produkte

Durch die unterschiedliche Regulierung des Sub-GHz-Band in den verschiedenen ITU-Gruppen ist für ein weltweit einheitliches Produkt nur das Ausweichen auf das 2,4-GHz-Band möglich. Entsprechend vielfältig sind die verfügbaren Funktechnologien in diesem Frequenzband. Bluetooth, Bluetooth-LE, IEEE 802.15.4 und Zigbee sind nur einige Vertreter. Obwohl offensichtlich sehr viele unterschiedliche Architekturen zur Verfügung stehen, gehen die Hersteller von Funksystemen häufig den Weg, einen bestehenden MAC-Layer zu modifizieren und ihn für die industriellen Bedürfnisse anzupassen. Das wird bei WirelessHART mit der Norm IEEE 802.15.4 gemacht, steute nutzt in der sWave-2,4-GHz-Technologie ebenfalls ein modifiziertes Standard-MAC.

Durch die Modifikationen können schnellere Antwortzeiten, bessere Erstverbindungszeiten, aber auch günstigeres Low-Power-Verhalten erreicht werden. Gerade für zeitsensitive Anwendungen bis hin zu Sicherheitsfunkstrecken können so die im Industriebereich notwendigen Szenarien abgedeckt werden.

So ist am Markt eine Vielzahl unterschiedlicher Produkte und Systeme verfügbar, die nahezu alle Anwendungsfälle abdecken – eine Technologie-Abwägung in Abhängigkeit von der Anwendung ist also in jedem Fall nötig. Selbst bauliche Gegebenheiten spielen eine Rolle (Kasten „Funk in Gebäuden“). Insbesondere in der Prozessindustrie ist mit WirelessHART ein Standard geschaffen, der nicht nur Problemlöser, sondern Standardtechnologie ist. Sensornetzwerke in der Fertigungs- und Produktionsautomatisierung sind eher die Ausnahme. Das liegt auf der einen Seite an der Kostensituation der Komponenten, auf der anderen Seite an den technologischen Anforderungen.

| Kasten: Funk in Gebäuden |

|---|

|

Funk wirkt mystisch – ist es aber nicht. Alleine die Betrachtung der physikalischen Gesetzmäßigkeiten zeigt sehr deutlich die Chancen und Grenzen eines Funksystems auf. Bei einer einfachen Antenne – einem isotropen Kugelstrahler – wird die Sendeleistung auf einer Kugeloberfläche abgestrahlt. Da die Strahlungsdichte verantwortlich für die Signalgüte ist, gibt es eine quadratische Abhängigkeit von der Entfernung zwischen Sender und Empfänger. Ein zweiter wichtiger Effekt ist die quadratische Abhängigkeit von der Frequenz. So hat bei identischer Sendeleistung und Empfängerempfindlichkeit ein 868-MHz-System im Vergleich zu einem 2,4-GHz-System eine fast 10-fache Reichweite. Ein weiterer relevanter Effekt ist die frequenzabhängige Dämpfung von Baustoffen. Da die Freifelddämpfung nur das Verhalten bei einer Sichtverbindung beschreibt, ist im schlimmsten Fall auch die Funkdurchlässigkeit von Materialen zu berücksichtigen. Hier zeigt sich eine materialabhängige, hohe Dämpfung bei hohen Frequenzen. Das kann nützlich oder hinderlich sein. Funksysteme mit hohen Frequenzen können gut innerhalb eines Gebäudes verborgen werden. Große Reichweiten über Mauern hinweg können dagegen nur mit niedrigen Frequenzen erreicht werden. Interessant in diesem Zusammenhang: Stahlbeton mit Armierung ist funkdurchlässiger als Kalksandstein – aber nur für niedrige Frequenzen. Das BSI hat hierzu eine Studie bereitgestellt [4], welche die Absorptionseigenschaften verschiedener Maueraufbauten sehr detailliert darstellt. |

- Funkstandards für Sensornetzwerke

- Die richtige Technik für spezielle Anwendungen

- Polling versus Event