Kommunikation

Der Embedded Wireless-Report

Fortsetzung des Artikels von Teil 4

Im Detail: die Sub-GHz-Bereiche

Die Sub-GHz-Frequenzbänder sind „die“ Domäne für Embedded-Applikationen. Aufgrund der günstigen Ausbreitungseigenschaften im Sub-GHz-Band und den allgemein sehr günstigen Empfangseigenschaften mit sehr hohen Empfindlichkeiten bis hinunter zu –110 dBm und besser sind derartige Systeme geradezu prädestiniert für energie-autarke oder batteriegespeiste Embedded-Systeme. Entsprechend vielfältig sind auch die Anwendungen – angefangen von der Temperaturmesstechnik über die Heim- und Gebäude-automation bis hin zu Spielzeugen sind Anwendungen in nahezu allen Bereichen denkbar

Jobangebote+ passend zum Thema

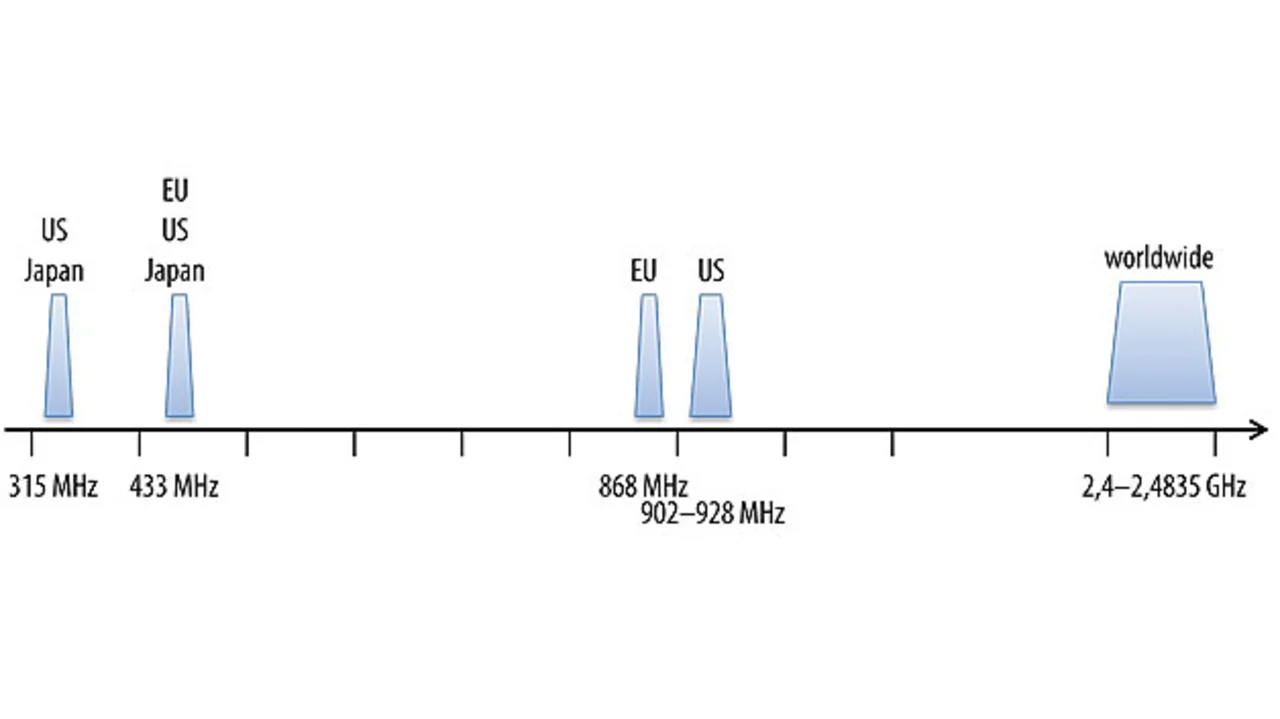

Herausfordernd ist die Implementierung von weltweit harmonisierten Produkten. Aufgrund der länderspezifischen Eigenschaften ist kein Frequenzband wirklich günstig (Bild 9). Hier hat sich mehr oder weniger herauskristallisiert, das das 868-MHz-SRD-Band für die ITU-Gruppe 1 (Europa, GUS-Staaten, Afrika) und das 912-MHz-Band für die ITU-Gruppe 2 (Amerika) besonders gut geeignet sind. Die Frequenzbereiche liegen dicht genug beieinander, so dass auch Dual-Mode-Varianten denkbar sind.

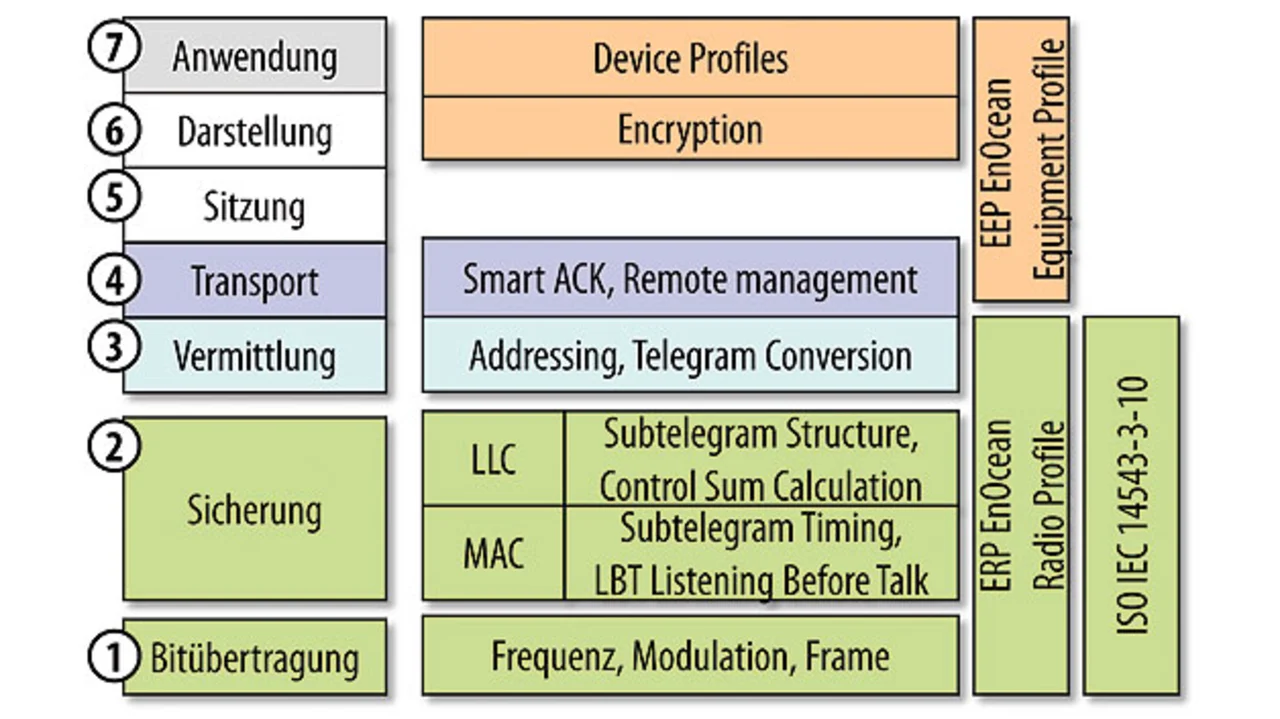

Im Sub-GHz-Bereich finden sich sehr wenige wirklich standardisierte Protokolle. Eine positive Ausnahme ist die EnOcean-Technik. Unter der IEC 14543-3-10 ist eine Spezifikation entwickelt worden (Bild 10), die tatsächlich sehr gut interopera-ble Produkte hervorgebracht hat. Nahezu alle Hersteller von Elektroinstallationsschaltern setzen entsprechende Funkschalter und Gateways ein, die problemlos miteinander interagieren. Zumeist werden in den Geräten die selben SoCs von EnOcean eingesetzt.

Durch die offene Spezifikation und Normung bleibt aber zu erwarten, dass in Zukunft mehrere Anbieter am Markt agieren. EnOcean bietet aufgrund der günstigen technischen Realisierung herausragende Low-Power-Eigenschaften, die vollkommen energie-autarke und wartungsfreie Systeme ermöglichen.

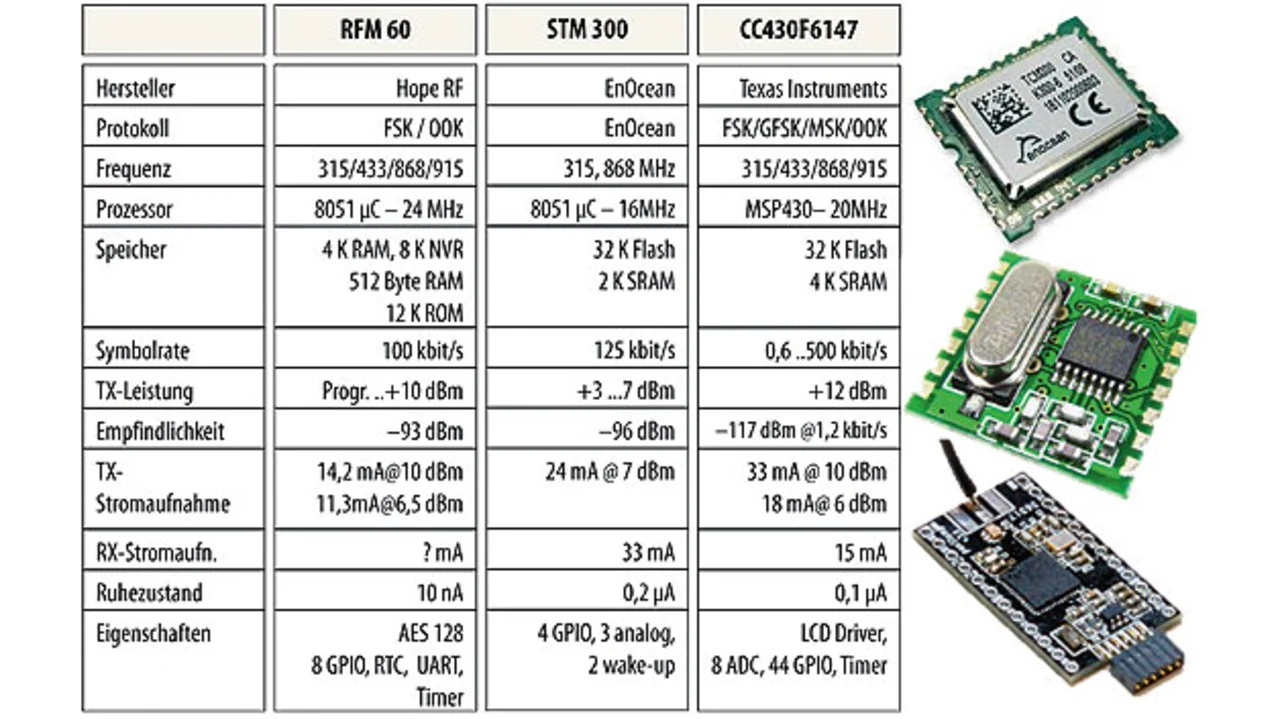

Allgemein kann man feststellen, dass der Markt an Sub-GHz-SoCs äußerst interessant ist. Kostengünstige Module sind problemlos verfügbar, und die einschlägigen Bedingungen im SRD-Band lassen die Realisierung einfacher Funksysteme zu. Zentrale Frage bei einem Embedded-Design ist dann noch alleine, ob eine Komptabilität zu anderen Systemen erforderlich ist. Ist dieses der Fall , dann wird es schwierig. Alleine die EnOcean Alliance verfügt über eine breite Basis, so dass hier interoperable Systeme im Sub-GHz-Bereich erstellt werden können. Alles andere bleibt mehr oder weniger proprietär (Bild 11).

Die Integration ist die Herausforderung

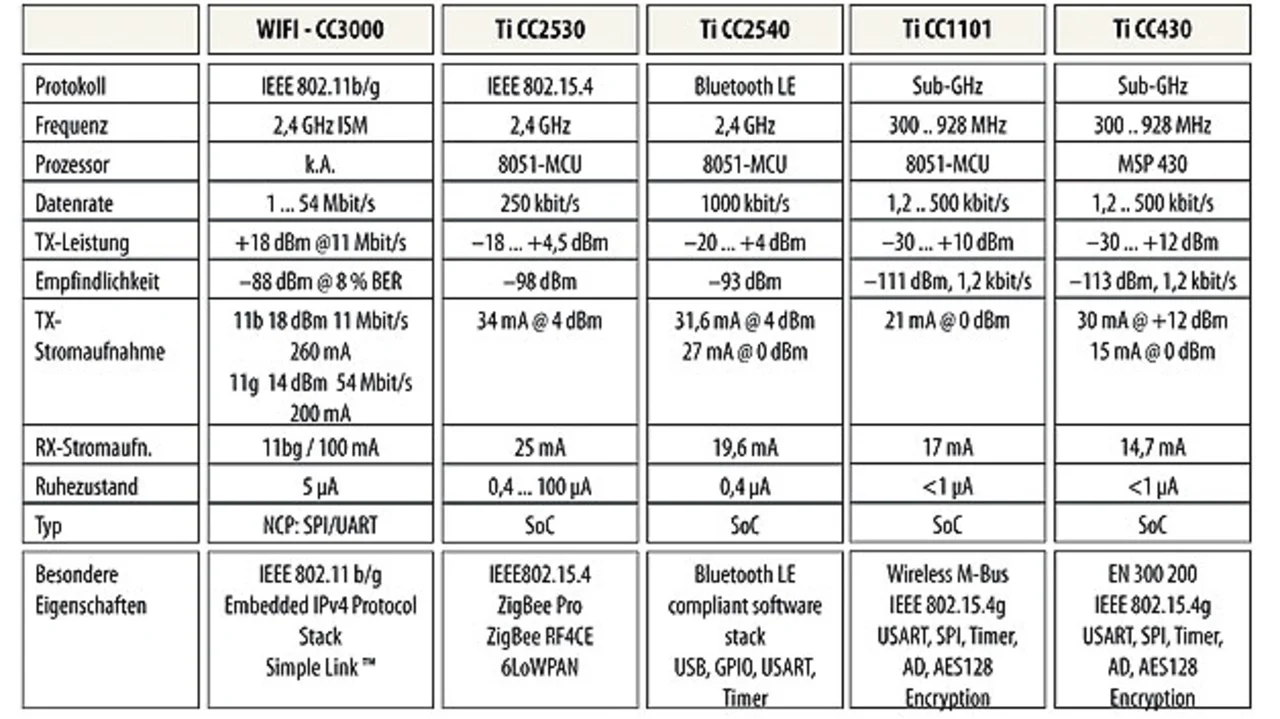

Funk ist entmystifiziert. Während vor Jahren für die Entwicklung von eingebetteten Funksystemen ein gehöriges Maß an HF-Verständnis für das Design von Systemen erforderte, ist man heute bei „Convenience“-Produkten angekommen. Mit NCPs, SoCs und CULs stehen vorgefertigte HF-Adapter zur Verfügung, die problemlos in die eigenen Geräte integriert werden können. Gerade bei kleinen und mittleren Stückzahlen ist das die günstigste Möglichkeit, eine Funk-Schnittstelle zu realisieren (Bild 12).

Die Herausforderung liegt also in der Einbettung des Funksystems in die Systemlandschaft. Die Trends bei Industrie 4.0 und dem Internet der Dinge schreit nach „All-IP für alles“. Doch „All-IP“ sagt noch nichts zu der Anwenderschnittstelle aus, die eine immer größere Bedeutung erhält. Darüber hinaus sind Ultra-Low-Power und All-IP (noch) nicht realisierbar, weil eine ständige Erreichbarkeit vorausgesetzt wird. Hier sollte verantwortungsvoll mit den verfügbaren Ressourcen umgegangen werden. Intelligente Gateway-Lösungen bringen hier Technologien in Bezug auf Anspruch und Wirklichkeit zusammen. Interessant bleiben zwei besondere Herausforderungen.

Interoperabilität zu Smartphone und Tablet

Sollen Handy und iPad in das Systemumfeld eingebunden werden – und zwar möglichst ohne Gateway – dann kommt man an WiFi und Bluetooth nicht vorbei. WiFi spielt eine Sonderrolle, da der systembedingte Energiehunger kaum batteriegespeiste oder autarke Systeme zulässt. Demgegenüber schaffen Bluetooth Smart oder Bluetooth LE den Spagat zwischen Kompatibilität und Low Power. Intelligent aufgebaute Bluetooth-LE-Geräte können durchaus mit zwei AA-Batterien jahrelang betrieben werden.

Integration in Systemwelten wie z.B. in der Gebäudeautomation

Embedded Systeme in der Gebäudeautomation machen ebenfalls interoperable Systeme notwendig. Aufgrund der Ausbreitungseigenschaften sind hier Funksysteme im Sub-GHz-Bereich das Maß der Dinge. Mit ZigBee, KNX-RF, Wirless M-Bus oder EnOcean sind verschiedene Technologien verfügbar. Teilweise werden spezifische HF-Teile vorausgesetzt, teilweise handelt es sich nur um Protokollstacks, die auf Standard-Hardware aufgesetzt wird. Hier entscheidet der Zielmarkt, welches die beste Lösung ist. Die Hardware-Auswahl ist im Wesentlichen durch die Verfügbarkeit von Software-Protokollstacks getrieben. Vergleichbares findet man bei Implementierungen im Health-Care-Markt oder bei Sport-Sensoren. Gerade beim letzten hat sich mit ANT+ auch eine 2,4-GHz-Technik etabliert.

Bei der Entscheidung für oder gegen ein Modul oder eine Technologie steht also immer der Zielmarkt im Fokus. Die Verfügbarkeit von Software-Protokollstacks ist folglich relevant für den Erfolg eines Produkts und eine gute Time-to-Market.

Hier steckt letztlich auch der Kern der Problematik: Denn heute ist weniger die HF-Technik problematisch, sondern viel mehr die Kenntnis um die Möglichkeiten der Protokollstacks und die Umsetzung von Gateways und System-Applikationen. Technische Spezifikationen von führenden Technologien wie Bluetooth und ZigBee übersteigen dann schnell 1000 Seiten – und auch die wollen verstanden sein.

Der Autor

| Prof. Dr.-Ing. Jörg Wollert |

|---|

| ist Professor für Automatisierungstechnik an der Fachhochschule Bielefeld und als Dozent und Berater in den Themengebieten industrielle Kommunikation und eingebettete Systeme tätig. Seit mehr als 15 Jahren beschäftigt er sich mit industriellem Funk in technischen Anwendungen sowie mit Gateway-Technologien zwischen kabelgebundenen und kabellosen -Systemen. |

- Der Embedded Wireless-Report

- Welches Embedded Design?

- Welche technischen Möglichkeiten gibt es?

- Im Detail: Bluetooth / Bluetooth LE / ZigBee

- Im Detail: die Sub-GHz-Bereiche