Kommunikation

Der Embedded Wireless-Report

Fortsetzung des Artikels von Teil 1

Welches Embedded Design?

Das Design von HF-Systemen ist nicht trivial. Auch im Zeitalter von hochintegrierten Chipsätzen ist ein profundes Know-how im Umgang mit HF notwendig. Das zeigt sich in der geschickten Anordnung von Leiterbahnen, der Groundführung und der Spannungsversorgung sowie der Antennenimplementierung. Alles zusammen ist für die Qualität eines Systems von größter Bedeutung. Ein Designfehler in der Hardware-Anbindung kann das Linkbudget dezimieren und damit Reichweite und Low-Power-Verhalten dramatisch verschlechtern. Darüber hinaus müssen Funksysteme zertifiziert werden – insbesondere Funksysteme mit Markenrechten wie Bluetooth, EnOcean, ZigBee oder ZWave müssen ein Zertifizierungsprogramm durchlaufen.

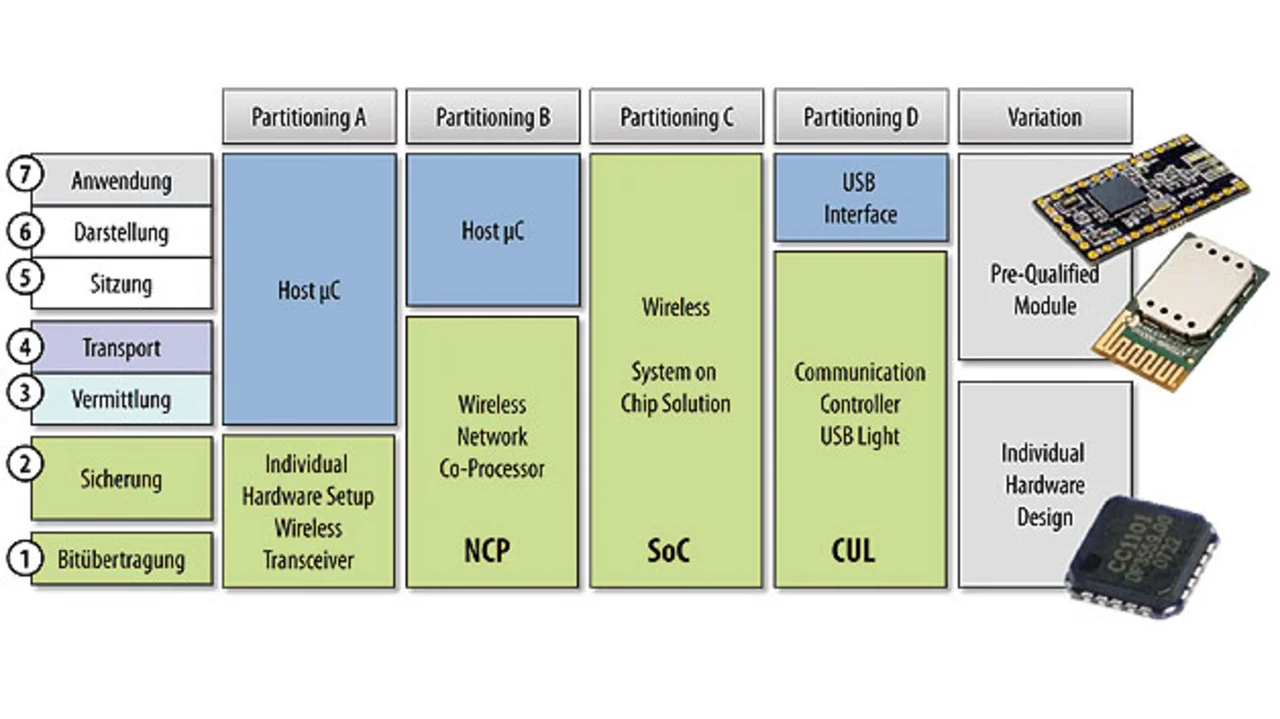

Um dennoch den Funk-Ungeübten die Chance einer akzeptablen Funk-Implementierung zu ermöglichen, haben sich heute vier verschiedene Vorgehensweisen etabliert (Bild 3).

Jobangebote+ passend zum Thema

A. Die Königsklasse der Funksysteme ist das vollständig eigene Hard- und Software-Design. Dieses lohnt sich im Besonderen, wenn große

Stückzahlen zu erwarten sind. Zumeist wird auf kostengünstige Wireless-Transceiver gesetzt, die hinsichtlich ihres spezifischen Einsatzgebietes optimiert werden. Die gesamte Software, inklusive Firmware und Protokollstacks, sowie die eigentlichen Applikation werden in dem Host-Mikrocontroller implementiert. Derartige Systeme erfordern die größte Erfahrung in der Implementierung von Funksystemen und haben gleichzeitig die größten Aufwände in der Software-Erstellung. Der Vorteil ist der uneingeschränkte Zugriff auf alle notwendigen Ressourcen. Diese Lösung bleibt aber Spezialisten vorbehalten.

B. Die zweite Skalierungsstufe sind die sogenannten NCPs. Diese Network-Co-Prozessoren bearbeiten den vollständigen Protokollstack der verwendeten Technologie und stellen die gesamte Funktionalität des Netzwerks einem Host-Mikrocontroller zur Verfügung. Der Entwickler benötigt keine detaillierten Kenntnisse der Funktechnik, sondern er kann sich auf die Programmierung und Nutzung der Anwendungsschnittstelle reduzieren. Das ermöglicht deutlich verbesserte Time-to-Market-Zeiten im Vergleich zur vorherigen Lösung (Partioning A). Vielfach sind bei NCPs auch komplette Module verfügbar, so dass sich der Systementwickler um den HF-Teil der Anwendung und der Protokollstacks keine Gedanken machen muss.

C. Für extreme Low-Power-Anwendungen kommen zumeist SoCs zum Einsatz. Solche System-on-Chip Systeme ermöglichen die größtmögliche Integration und Reduktion des Footprints. Da die Wireless-Kommunikation in der Regel die größte Herausausforderung der gesamten Anwendung ist, stellen SoCs die gesamte Kommunikation innerhalb des Chips zur Verfügung und bieten dem Programmierer für seine Anwendungen eine API an und die Möglichkeit, seinen Usercode auf dem SoC laufen zu lassen. Auch hier findet sich eine Vielzahl unterschiedlicher Modulhersteller, die vorqualifizierte Funkmodule in unterschiedlichsten Funktechniken und Prozessorausstattungen anbieten.

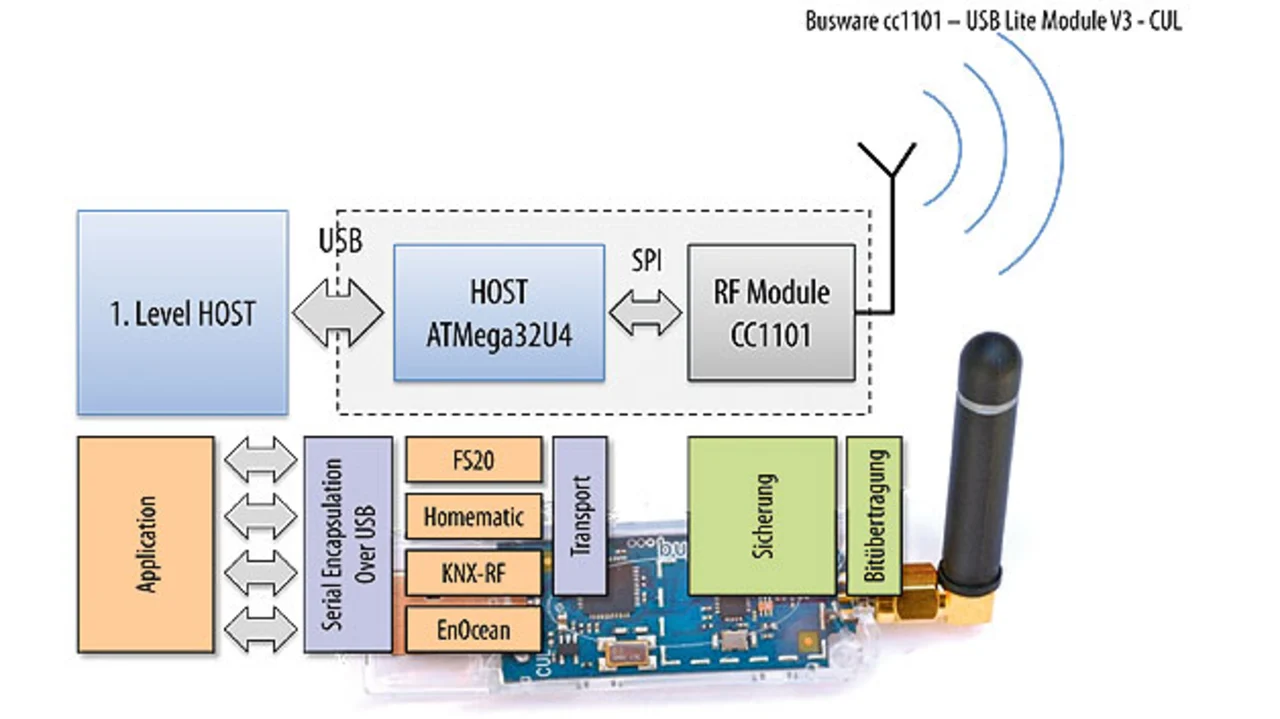

D. Eine spezielle Variante dieser SoCs sind die so genannten CULs. Diese Communication Controller USB Light sind spezialisierte SoCs, die über eine USB-Schnittstelle einen virtuellen seriellen Zugang zu einem 1. Level Host wie z.B. einem PC, einem Raspberry PI oder vergleichbaren Systemen zulassen. CULs werden gerne mit etablierten Betriebssystemen wie Windows, MAC OSX, Linux oder Android eingesetzt, da hier auf eine standardisierte Software-Schnittstelle gebaut werden kann. Der Software-Entwickler muss keine spezialisierten Treiber entwickeln, sondern kann sich auf seine Applikation reduzieren. Mittlerweile haben sich ganze Communities zusammengetan, um auf der Basis von CULs auch komplexeste Systeme aufzusetzen Als Beispiel kann hier FHEM genannt werden. Dieses Open Source Home Automation System setzt auf Standard Raspberry PI und bietet die spezifischen Funkschnittstellen der Gebäudeautomation fast ausschließlich über CULs ein (Bild 4).

- Der Embedded Wireless-Report

- Welches Embedded Design?

- Welche technischen Möglichkeiten gibt es?

- Im Detail: Bluetooth / Bluetooth LE / ZigBee

- Im Detail: die Sub-GHz-Bereiche