Kommunikation

Der Embedded Wireless-Report

Fortsetzung des Artikels von Teil 3

Im Detail: Bluetooth / Bluetooth LE / ZigBee

Kabellose Eingabegeräte und medizinische bzw. Sport-Sensoren gehören zu den etablieren Embedded Geräten mit Bluetooth. Seit fast 15 Jahren ist Bluetooth am Markt und hat in den letzten fünf Jahren quasi in jedes Mobiltelefon, in jeden mobilen Computer oder auch ins Auto Einzug gehalten. Blue-tooth-Audio-Übertragungsstrecken schaffen die Freiheit vom Kabel zur HiFi-Anlage, und Bluetooth-Freisprecheinrichtungen ermöglichen eine legale Telefonie während der Autofahrt. Auch „Spielzeug“ wie Legos RCX oder EV3-Computer haben diese Schnittstelle für einen unkomplizierten kabelfreien Datenaustausch.

Mit dem Alter der Technik hat sich auch eine entsprechende Reife ergeben. Während in der 2000er-Wende die Freiheit vom Kabel noch belächelt wurde, die angedachten Szenarien für utopisch gehalten wurden und die Energieverbräuche jenseits von gut und böse waren, sind heute die Chiphersteller teilweise mit der achten Generation von Chipsätzen auf dem Markt, was für eine erfreuliche Hochintegration, Energieeffizienz und Interoperabilität sorgt. Mit Bluetooth LE (Low Energy) in der aktuellen Bluetooth-4-Spezifikation sind auch für einfache Anwendungen eine gute Skalierbarkeit und ein wirklich günstiges Betriebsverhalten gegeben. Das zeigt sich auch in den interessanten SoCs, die heute, trotz eines komplizierten und aufwendigen Protokollstacks, eine äußerst effektive „Time to Market“-Umsetzung ermöglichen. Neben WiFi ist Bluetooth sicherlich die „Connectivity-Technik“ schlechthin, die zudem auch noch Low-Power-fähig ist.

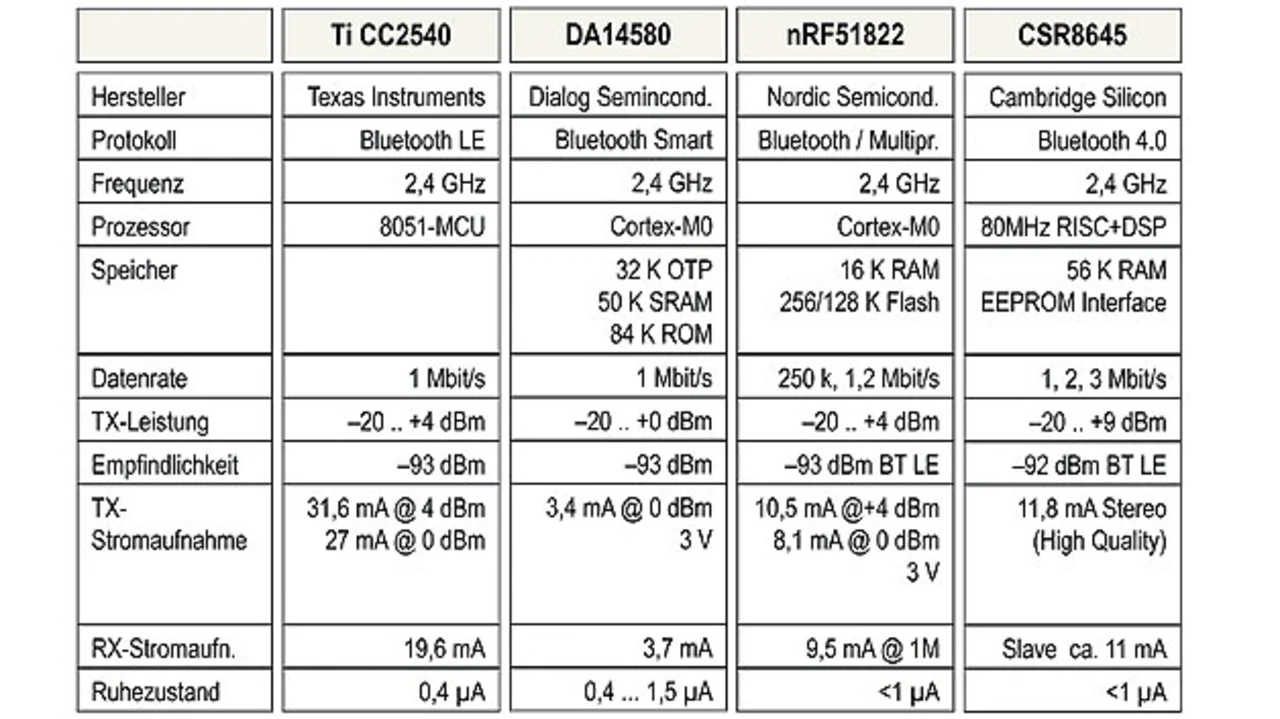

Etwa 1 Milliarde Geräte mit Bluetooth-Technik werden pro Jahr an den Kunden gebracht. Hier von einer Nischen-Technik zu sprechen, wäre deutlich untertrieben. Kaum eine andere Embedded-Funk-Technik kann auf einen ähnlichen Erfolg verweisen. Spätestens seit Bluetooth 4.0 (im Jahre 2010) ist der Erfolg nicht mehr wegzudiskutieren. So groß der Markt auch ist, so unterschiedlich sind die Chipsätze und SoC-Implementierungen. Man kann feststellen, dass es Hersteller gibt, die sich ganz klar dem Massenmarkt verschrieben haben (Cambridge Silicon Radio – CSR) oder andere, die auch den Embedded Markt (Texas Instruments, Nordic Semiconductors) bedienen.

Jobangebote+ passend zum Thema

Für welchen Hersteller man sich entscheidet, kommt alleine auf die Zielapplikation des Embedded Gerätes an. Die unterschiedlichen SoCs sind häufig auf spezifische Profile optimiert, so dass die Implementierung nicht ausufert, sondern nur die Teile der Spezifikation implementiert sind, die auch tatsächlich benötigt werden. Die tabellarische Übersicht in Bild 7 gibt eine kleine Übersicht in die Bandbreite und Leistungsfähigkeit einiger verfügbarer SoCs.

Ein Trend ist klar erkennbar. Mit Bluetooth 4.1 wird Bluetooth kooperativer zur LTE-Funktechnik, das seit 15 Jahren angekündigte Scatter-Net wird endlich Realität, und für das Internet der Dinge wird mit dem nächsten Software-Release auch IPv6 zum Standard gehören. Damit ist Bluetooth aktuell wie nie. Möchte man mit einem kleinen Low-Power-Gerät zu Smartphones, Tablets und Laptops kompatibel sein, dann kommt man an einer Bluetooth-Implementierung kaum vorbei.

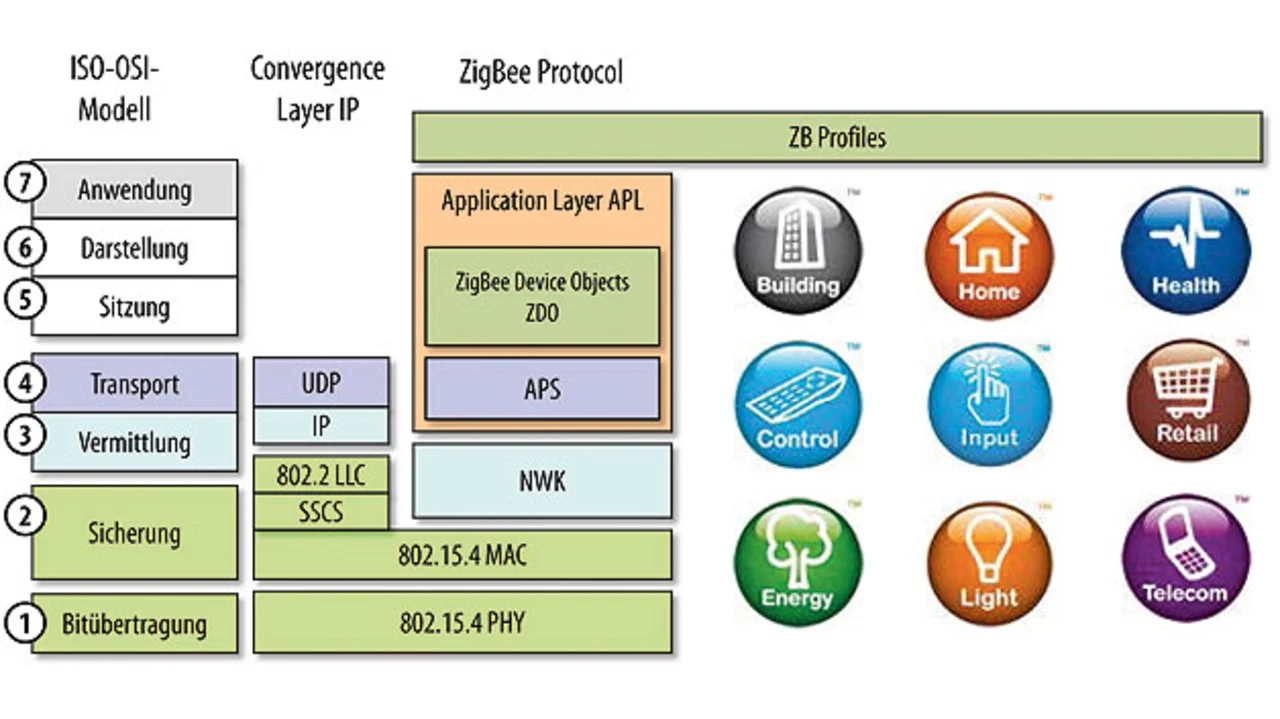

Im Detail: ZigBee

ZigBee hat seinen Ursprung 1998 aus einer Arbeitsgruppe des HomeRF-Standards. Nach einer ersten Normung der PHY- und MAC-Layer in der IEEE 802.15.4 in 2003 wurde der aktuelle Standard 2006 festgeschrieben. ZigBee umfasst wesentlich mehr als die reine Bitübertragungs- und Sicherungsschicht. Die Spezifikation definiert einen vollständigen Protokollstack bis hin zu Geräten und Geräteprofilen mit Schwerpunkt rund um die Gebäude- und Hausautomatisierung (Bild 8).

Sicherungs- und Bitübertragungsschicht werden als IEEE-802.15.4:2006-Layer im 2,4-GHz- sowie im 868-MHz- und 912-MHz-Band definiert. Das gibt die Möglichkeit, sowohl weltweit nutzbare Systeme im 2,4-GHz-ISM-Band als auch spezialisierte Geräte für die spezifischen Frequenzbereiche der jeweiligen Ländergruppen zu erstellen. Aufgrund der Vorteile globaler Systeme finden sich häufig Geräte im 2,4-GHz-Band. ZigBee definiert nicht nur die Übertragungsschichten, sondern mit einem eigenen Netzwerk Layer (NWK) ein routingfähiges Mesh-Netzwerk. Das Application Support Layer (APS) sorgt zusammen mit dem NWK und einem Sicherheitsprovider für eine gesicherte und koordinierte Kommunikation, bei dem Geräteinformationen in einer standardisierten Form ausgetauscht werden. Wie die Objekte angesprochen werden und welche Daten sie erhalten, ist in den jeweiligen Profilen definiert.

Neun Profile definieren die ZigBee-Objekte (ZDO – ZigBee Device Object) und ihren Datenaustausch mit der Umgebung:

- Build Automation

- Remote Control

- Smart Energy

- Health Care

- Home Automation

- Input Device

- Light Link

- Retail Services

- Telecom Servcies

In Europa sind ZigBee-Module und -Geräte verfügbar, haben jedoch noch nicht eine so große Marktdurchdringung. So setzt zum Beispiel die Qivicon-Smart-Home-Plattform für ihre Anwendung neben der eQ-3-HomeMatic-Funktechnik auf den Funkstandard ZigBee des Partners Bitron.

Für die Entwicklung eigener Embedded Systeme mit ZigBee stehen verschiedene SoCs zur Verfügung. TI bietet beispielsweise mit dem CC2538 einen kompletten SoC für IEEE802.15.4, 6LoWPAN und ZigBee-Anwendungen an. Auf der Basis eines Cortex-M3-Prozessors mit bis zu 32 MHz Taktfrequenz steht eine energiesparende und leistungsfähige Systemplattform zur Verfügung. Als ZigBee-Profile werden Smart-Energy, Light-Link und Home-Automation als vollständige Softwarestacks angeboten, die eine unkomplizierte Implementierung zulassen.

Die Anbindung an einen Hostrechner – und damit die Bereitstellung an ein Gateway – erfolgt zumeist über ein CUL, also einen USB-Geräteadapter.

- Der Embedded Wireless-Report

- Welches Embedded Design?

- Welche technischen Möglichkeiten gibt es?

- Im Detail: Bluetooth / Bluetooth LE / ZigBee

- Im Detail: die Sub-GHz-Bereiche