Kommunikation

Der Embedded Wireless-Report

Fortsetzung des Artikels von Teil 2

Welche technischen Möglichkeiten gibt es?

„Eierlegende Wollmilch-Säue“ gibt es nicht. Dieses besondere Tier, übertragen auf Funktechnik, wäre ein Funksystem, welches so gut wie keine Energie benötigt und dabei energieautark betrieben werden kann, eine große Reichweite hat, unbegrenzt viele Teilnehmer im Netzwerk halten kann und darüber hinaus eine hohe Datenrate bis hin zu Internet Protocol (IP)-Kompatibilität bietet. Es ist offensichtlich, dass dieses nicht geht. Mit jedem übertragenen Bit wird Energie benötigt, und das bedeutet, dass viel Daten auch viel Energie kosten. Dasselbe gilt für die Reichweite. Bei gleicher Empfängerempfindlichkeit hilft nur eine große Sendeleistung. Und da zwischen Entfernung und Reichweite eine quadratische Abhängigkeit herrscht, hat man nur sehr eingeschränkte Möglichkeiten, Energie einzusparen. Zusammenfassend kann man folgende Gruppen von Systemen kategorisieren:

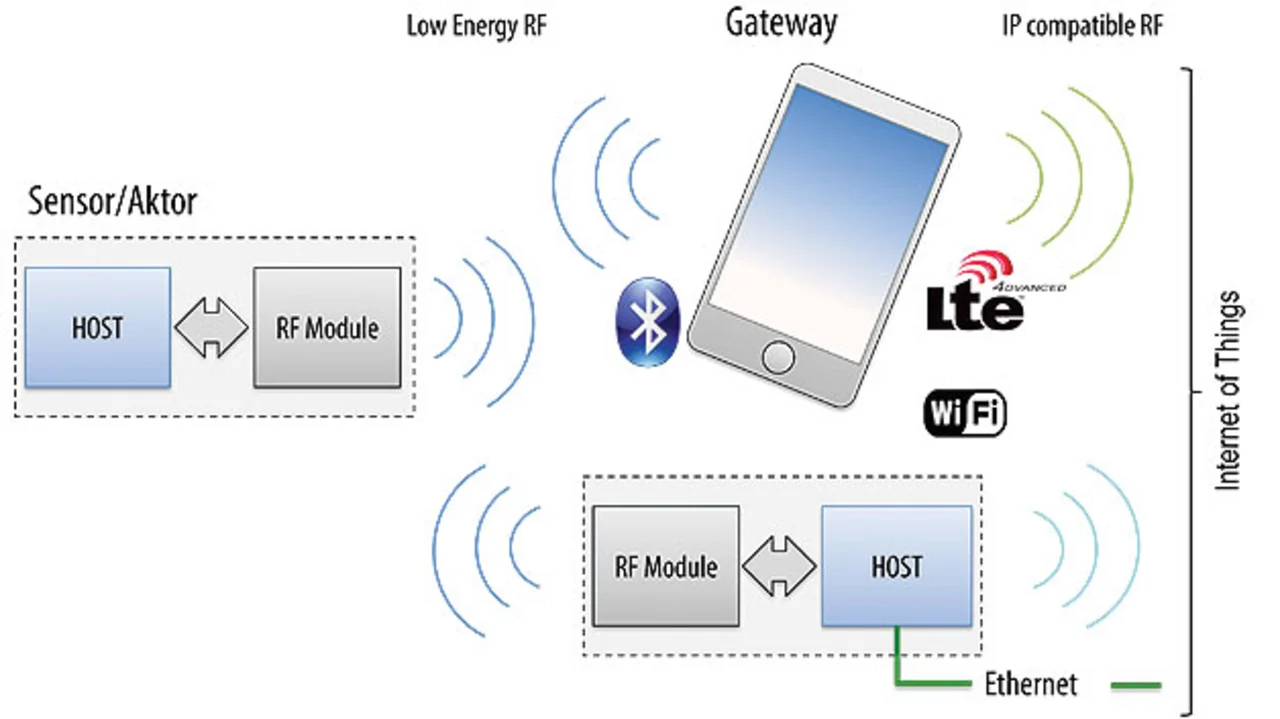

1. Sensoren und Aktoren mit Low-Power-Eigenschaften. Diese Systeme haben ein ausgezeichnetes Low-Power-Verhalten, was durch einen geringen Duty-Cycle, kleine Sendeleistungen, hohe Empfindlichkeiten und optimierte Protokolle charakterisiert ist. Die Protokolle sind für die spezifische Anwendung optimiert. Wird als Gateway ein Mobiltelefon oder ein anderes Gerät dieser Kategorie eingesetzt, dann muss die Low-Energy-Funktechnik Bluetooth, Bluetooth LE, ANT+ oder NFC sein. Andere Techniken kommen bei kommerziellen Gateways nicht vor. Will man kein Consumer-Mobilgerät (also z.B. ein Mobiltelefon) als Gateway verwenden, muss man ein anderes Gareway-System als Interface in die IoT-Welt nutzen. Hier ist man offen zu allen Schnittstellen und allen Funksystemen, sie müssen nur den speziellen Anforderungen genügen.

2. Technologie-Gateways sind die zweite Gruppe der technischen Systeme. Diese integrieren die Low-Energy-Funktechniken zu der Internet-Protokoll-kompatiblen Welt. Gateways brauchen nicht zwingend Low-Power-Fähigkeiten besitzen, da sie letztendlich als Gateway ohnehin ständig betriebsbereit sein müssen. Mittlerweile nutzen viele Gateways standardisierte Betriebssystem-Plattformen wie Linux oder Android. Ganze Technologiezweige haben sich mittlerweile auf standardisierte skalierbare Embedded Systeme spezialisiert. Raspberry PI, Arduino oder Beagle Bone sind nur einige der leistungsstarken und kostengünstigen Vertreter dieser Systemgattung.

Jobangebote+ passend zum Thema

3. Schließlich ist als dritte Möglichkeit noch eine direkte IP-Anbindung von Sensoren denkbar. Doch auch bei 6LoWPAN, was genau diesen Bereich abdecken soll, ist der Wechsel auf eine Low-Power-Funktechnik notwendig, in diesem Fall einem IEEE 802.15.4-Layer. Letztendlich ist diese Lösung nur ein Spezialfall der vorgestellten Varianten 1 und 2, wobei das Gateway reine Routingfähigkeiten besitzen muss und damit sehr einfach standardisierbar ist (Bild 5).

Es ist nur zu offensichtlich, dass eine klare Trennung von Low-Power-Netzwerken zu IP-kompatiblen Netzwerken sinnvoll ist, um allen Anforderungen gerecht zu werden. Die Wahl der Gatewaytechnologie oder des Gateways ist dann auch entscheidend für die Kompatibilität zum Rest der Welt und dem spezifischen Anwendungsfall. Im Weiteren werden nun einige Technologien näher beleuchtet, die sinnvoll im Embedded-Kontext Verwendung finden.

Im Detail: WiFi

Mobiles Internet und damit auch IoT ist ohne WiFi nicht denkbar. Kaum ein elektronisches Consumergerät verzichtet auf eine WiFi-Schnittstelle. Häufig ist es die einzige Möglichkeit in das Internet zu gelangen. Eine Vielzahl von Hotspots ermöglicht weltweit, wenn auch nicht flächendeckend, einen Wireless-Zugang zum Internet, ohne kommerziellen 3G- oder 4G-Standard zu verwenden.

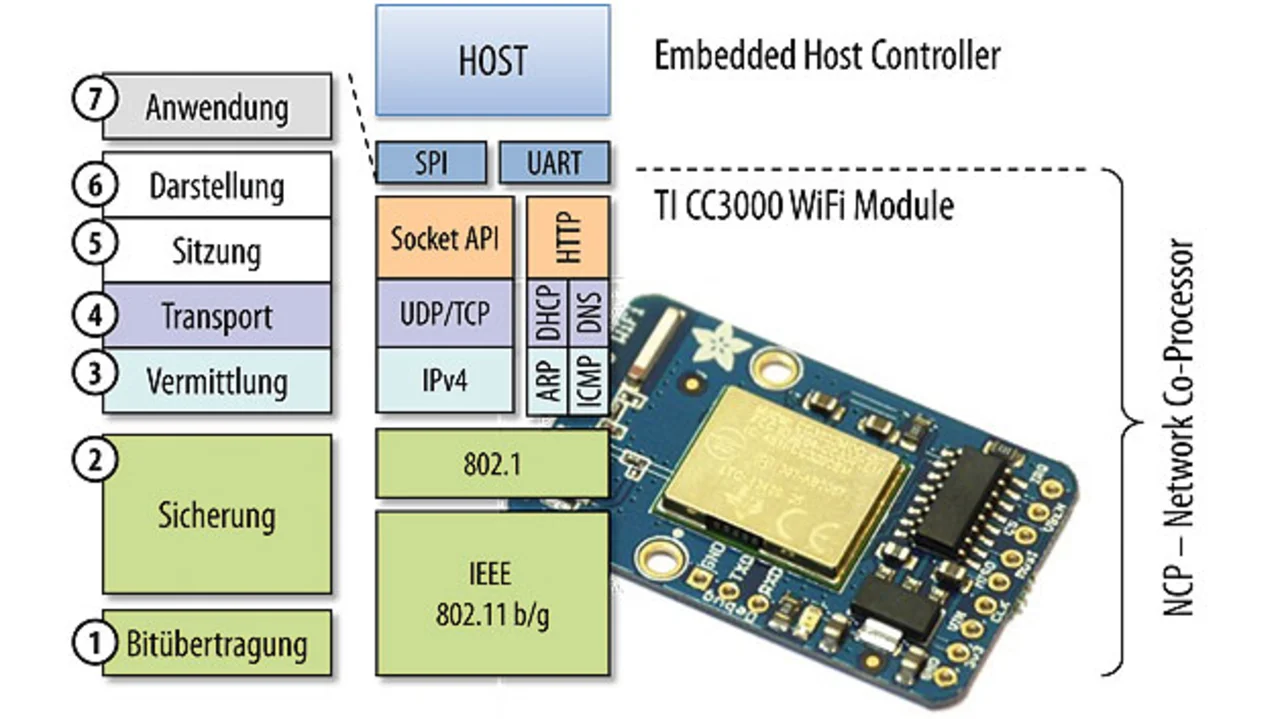

Bei einer konventionellen WiFi-Lösung ist die Implementierung eines TCP/IP-Protokollstacks auf dem Host zwingend notwendig. Dieses hat zur Folge, dass auf dem Embedded-System ein Betriebssystem mit zumindest rudimentären Multitasking-Eigenschaften implementiert werden muss. Der Aufwand ist damit nicht zu unterschätzen. Mittlerweile haben sich etliche Hersteller etabliert, die komplette WiFi-NCPs anbieten. Diese ermöglichen dann auch die IoT-Integration mit einfachsten Mitteln und kleinsten Mikrocontrollern (Bild 6).

Ein Beispiel hierzu ist der CC3000 von Texas Instruments. Hierbei handelt es sich um einen NCP, der im 2,4-GHz-Band arbeitet und die IEEE-802.11b/g-Standards unterstützt. Neben der vollständigen Implementierung einesTCP/IP-Stacks sind auch alle relevanten Protokolle bis hin zu einem Webserver implementiert, die aus der Luftschnittstelle einen vollen Zugriff ermöglichen. Der Embedded-Entwickler kann einen µC, selbst als „8-Bitter ohne Betriebssystem“, an den NCP anschließen und die Daten des Hosts per serieller Kommunikation zur Verfügung stellen.

In der Tabelle ist auch deutlich sichtbar, dass eine hohe Datenrate nicht unbedingt günstig ist. Der „alte“ IEEE-802.11b-Standard mit nur 1 Mbit/s Datenrate hat im Vergleich zu einem 802.11g mit 54 Mbit/s ein um fast 27 dBm besseres Linkbudget und das bei gleichzeitig geringerer Leistungsaufnahme – das sind schon spannende Design-Entscheidungen für ein Embedded Wireless-System.

| Techno- logie |

Übertragungs- | Tx-Leistung in dB | Rx-Empfindlich- keit in dBm |

|---|---|---|---|

| 802.11b - 1 Mbit/s | 1 | 18,3 | -97,5 |

| 802.11b – DSSS – 2 Mbit/s | 2 | 18,2 | -95 |

| 802.11b – CCK – 11 Mbit/s | 11 | 18,1 | -89 |

| 802.11g – OFDM – 6 Mbit/ | 6 | 17,0 | -91 |

| 802.11g – OFDM – 9 Mbit/s |

9 | 17,0 | -91 |

| 802.11g – OFDM – 18 Mbit/s |

18 | 17,0 | -87 |

| 802.11g – OFDM – 36 Mbit/s |

36 | 15,5 | -81 |

| 802.11g – OFDM – 54 Mbit/s |

54 | 14,0 | -75 |

Sendeleistung und Empfängerempfindlichkeiten des TI CC3000 machen deutlich, dass technologiebedingt das beste Linkbudget bei kleinen Datenraten möglich ist.

Energieüberlegungen sind ohnehin häufig ein Killerkriterium für WiFi. Mit einer durchschnittlichen Stromaufnahme von 200 – 260 mA während des Sendens und 100 mA im Horch-Modus ist zwar Batteriebetrieb möglich, aber nicht wirklich eine energie-autarke Low-Power-Anwendung.

Wifi ist dann auch eine sehr gute Lösung für netzgestützte Wireless-Gateways für Low-Power-Funk-Systeme. Diese benötigen ohnehin einen Wechsel in die IP-Welt, und dazu sind Embedded-Wifi-Systeme durchaus geeignet. Neben den unterschiedlichen NCPs sind am Markt immer mehr Embedded Systeme wie Rasperry PI, Beaglebone und Co., die alle gemeinsam mit einem schlanken Linux- oder Android-Betriebssystem ausgestattet sind. Aufgrund der hohen Verbreitung und der Verfügbarkeit von USB-basierten Wireless-Adaptern (CULs) kann eine weitgehende Standardisierung und kurze Time-to-Market-Zeit bei Wireless-Systemen und Wireless-Gateways erreicht werden.

- Der Embedded Wireless-Report

- Welches Embedded Design?

- Welche technischen Möglichkeiten gibt es?

- Im Detail: Bluetooth / Bluetooth LE / ZigBee

- Im Detail: die Sub-GHz-Bereiche