Funkkommunikation

Antennen – die unbekannten Wesen

Fortsetzung des Artikels von Teil 1

Parameter von Antennen

Datenblätter von Antennen nennen neben den mechanischen Abmessungen und dem Typ des Anschlusses diverse elektrische und physikalische Größen.

Jobangebote+ passend zum Thema

1. Antennengewinn

Der Antennengewinn ist eine relative Größe, die sich auf eine Referenzantenne bezieht. Die Bezugsgröße ist die Empfangsfeldstärke der gewählten Antenne in Empfangsrichtung zur Empfangsfeldstärke der Referenzantenne. Als Referenzantenne dient entweder eine sogenannte isotrope Antenne oder ein Halbwellen-Dipol. Die isotrope Antenne ist eine gedachte Antenne, welche in alle Richtungen (Kugel) gleichförmig sendet. Der Gewinn wird in dBi angegeben. Das »i« weist auf die isotrope Antenne als Referenz hin.

Die isotrope Antenne lässt sich mit einer Glühlampe ohne Schirm vergleichen. Sie würde in alle Richtungen fast gleichmäßig leuchten – in Richtung ihrer Fassung kann sie kein Licht abstrahlen, dort hat sie eine Nullstelle.

Die zweite bekannte Referenzantenne ist der Halbwellen-Dipol. Diese lässt sich – im Gegensatz zur isotropen Antenne – wirklich aufbauen. Der Halbwellendipol hat zwei Nullstellen und strahlt in diese Richtungen keine Energie ab. Wird er als Referenz genommen, wird der Gewinn einer Antenne in dBd angegeben. Das an die Einheit dB angefügte »d« weist auf den Halbwellendipol hin.

| Antenne | Gewinn [dBi] bezogen auf d. isotrope Antenne | Gewinn [dBi] bezogen auf d. Halbwellen-Dipol |

|---|---|---|

| Monopol / Dipol | 1,6 | -0,6 |

| λ/2-Rundstrahler | 3 | 1 |

| Yagi-Antenne | 5 bis 15 | 3 bis 12 |

| Parabol-Antenne | 15 bis 25 | 13 bis 23 |

Tabelle 2. Typische Werte für den Antennengewinn der wichtigsten Antennenbauarten im Vergleich. (Quelle: Naumann)

Werte in dBi lassen sich direkt in dBd umrechnen und umgekehrt – 0 dBd entsprechen 2,15 dBi. Die Verwechslung von dBi bzw. dBd ist bereits der erste Fallstrick beim Vergleichen von Datenblattangaben. Wenn eine Antenne um 2 dB besser aussieht, dann ist das evtl. nur dem Vergleich mit der isotropen Antenne geschuldet (Tabelle 2).

Eine Antenne ist ein passives Bauelement, sie kann nicht verstärken. Der Gewinn einer Antenne ist immer ihrer Richtwirkung geschuldet. Der Gewinn des λ/2-Rundstrahlers geht mit dem geringen Öffnungswinkel der Antenne einher. Beim 5/8-Strahler ist der Gewinn noch größer und der Öffnungswinkel nochmals kleiner. Am deutlichsten lässt sich die Richtwirkung bei der Yagi-Antenne bzw. Parabol-Antenne erkennen. Dort wird die Energie in eine Richtung gelenkt und nach hinten fast nichts mehr abgestrahlt. Der Gewinn wird aber auch immer in der Hauptstrahlrichtung angeben. Die Parabol-Antenne ähnelt der Straßenlampe mit Reflektor. Das Licht wird gebündelt und nach unten gelenkt.

Da in diesem Beitrag tragbare Geräte bzw. kleine Geräte mit integrierten Antennen betrachtet werden, finden sich in den Datenblättern der angebotenen Antennen immer Werte um ca. 0 dBi bzw. 0 dBd.

Antennen für Mobilfunk – LTE Cat-NB1, GSM oder LTE – sind immer als Antennen mit Multiresonanz ausgeführt. Gute Datenblätter nennen den Gewinn in den Bändern einzeln und nicht nur den Spitzenwert in einem der Bänder. Noch besser ist eine grafische Darstellung des Gewinns über alle Bänder. Eine Spitze mit viel Gewinn in der Mitte eines Bandes nutzt wenig, denn ein IoT-Gerät soll ja im ganzen Frequenzbereich annähernd gleich senden und empfangen können.

2. Öffnungswinkel der Antenne

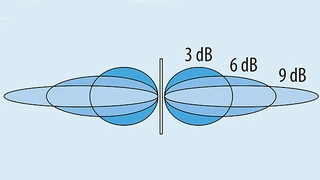

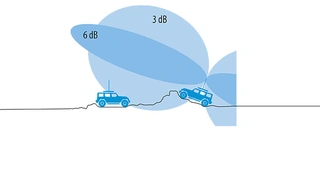

Der Öffnungswinkel wird bei λ/2-Antennen und anderen rundstrahlenden Antennen oder bei gerichteten Antennen angegeben. Er ergibt sich aus den Punkten im Antennendiagramm, bei denen der Gewinn um 3 dB gegenüber dem Maximum in Hauptstrahlrichtung zurückgeht (Bild 3).

Bei integrierten Antennen ist die Angabe des Öffnungswinkels unüblich. Eine Ausnahme bieten GPS-Patch-Antennen mit ihrer extremen Richtwirkung. Manche Hersteller von Antennen zeigen in ihren Datenblättern das Richtdiagramm in 3D.

Ein möglichst hoher Antennengewinn ich nicht immer von Vorteil. Gerade für mobile Anwendungen ist der Öffnungswinkel der Antenne relevant (Bild 4) für eine sichere Funktion. Entwickler müssen also beide Kenngrößen bei der Auswahl der für ihre Applikation passenden Antenne berücksichtigen.

Die Simulation einer Leiterbahn-Antenne für GSM in Bild 5 wurde bei einer Frequenz von 1930 MHz durchgeführt. Der Gewinn liegt in allen Richtungen meistens um die 0 dBi. Das Maximum erreicht 3,25 dBi. Die Antenne basiert auf einem typischen Monopol mit 1,6 dBi Gewinn. Das Maximum von 3,28 dBi wird durch die Gesamtkonstruktion verursacht, die zu einer minimalen Richtwirkung führt.

Öffnungswinkel der Antenne, Bilder 3-5

![Richtdiagramm einer PCB-Antenne für GSM [1]. Die Simulation beinhaltet die PCB-Antenne – Monopol mit 100 mm langer Massefläche – und das Kunststoffgehäuse Richtdiagramm einer PCB-Antenne für GSM [1]. Die Simulation beinhaltet die PCB-Antenne – Monopol mit 100 mm langer Massefläche – und das Kunststoffgehäuse](https://cdn.elektroniknet.de/thumbs/media_uploads/images/1533552522-270-wora4mbkn.jpg.320x180.webp)

3. Rückflussdämpfung

Wird ein HF-Signal auf eine Antenne geleitet, wird ein Teil der Welle reflektiert. Die Rückflussdämpfung (R) im Datenblatt der Antenne gibt an, wie viel Energie von der Antenne reflektiert wird.

Bei Mobilfunkantennen, für LTE Cat-NB1, GSM, UMTS oder LTE, wird eine Rückflussdämpfung von –6 dB an den Bandenden gefordert. Bei –6 dB wird 50 % der Energie von der Antenne zum Generator reflektiert. Bei schmalbandigen Antennen, z.B. für Weightless, Sigfox, LoRaWAN oder GPS/Glonass wird eine Rückflussdämpfung von –9,5 dB angestrebt, meist auf –10 dB gerundet.

Die Leistung, die eine Antenne tatsächlich abstrahlt (PAnt), berechnet sich mit dem Parameter τ, der wiederum aus dem Eingangsreflexionsfaktor (S11) berechnet wird.

Je geringer der Eingangsreflexionsfaktor einer Antenne ist, desto mehr Leistung kann sie abstrahlen. Die obige Gleichung zeigt, dass zwischen einem Eingangsreflexionsfaktor von –4 dB und –15 dB sich ein Delta in der abgestrahlten Leistung von 2 dB ergibt.

Diese 2 dB mehr oder weniger – und damit auch mehr oder weniger Reichweite – hat jeder IoT-Entwickler nur mit der Auswahl der Antenne selbst in der Hand.

Eine Eingangsreflexion von –6 dB wird bei integrierten Antennen angestrebt. Interne Antennen für LTE Cat-NB1 im Band 8 oder 20, z.B. von Antenova, bieten dagegen fast im ganzen Band eine Eingangsreflexion von besser als –15 dB.

4. Stehwellenverhältnis

Das Stehwellenverhältnis (VSWR – Voltage Standing Wave Ratio oder nur SWR) wurde früher in der Hochfrequenztechnik als Kenngröße genutzt, um unter anderem Antennen zu beurteilen. Ein geringer Wert beim Stehwellenverhältnis zeigt an, dass die Antenne wenig Energie zum Generator (Funkmodul) zurücksendet. Stehwellenverhältnis und Rückflussdämpfung lassen sich direkt umrechnen (Tabelle 3).

| Stehwellenverhältnis | Rückflussdämpfung [dB] |

|---|---|

| 1,5 | 14 |

| 2 | 9,54 |

| 3 | 6 |

| 4 | 4,4 |

Tabelle 3. Aus dem Stehwellenverhältnis einer Antenne lässt sich die Rückflussdämpfung errechnen und umgekehrt. (Quelle: Naumann)

Ein Stehwellenverhältnis von 1,5 wird bei breitbandigen Antennen für Mobilfunk kaum zu finden sein. Bei LoRaWAN oder Sigfox dagegen ist das nicht unmöglich. Jedoch sind solche guten Werte bei den kleineren Platinenflächen in tragbaren Geräten meist nicht realisierbar.

5. Antenneneffektivität

Der Wirkungsgrad einer Antenne ist das Verhältnis der an die Antenne gelieferten Leistung zu der von der Antenne abgestrahlten Leistung. Eine gute Rückflussdämpfung bedeutet nicht unbedingt, dass die Leistung, die nicht reflektiert wird, auch wirklich abgestrahlt wird. Wird die Antenne durch einen 50-Ω-Widerstand getauscht, dann wird nichts reflektiert und die Sendeenergie wird komplett in Wärme umgewandelt. Da auch Antennen verlustbehaftet sind, wird ein Teil der zugeführten Energie nicht abgestrahlt, sondern in der Antenne in Wärme umgewandelt.

6. Bandbreite der Antenne

Die Bandbreite einer Antenne ergibt sich aus dem Delta zwischen der untersten Frequenz, bei welcher der Pegel sich um –6 dB bzw. –10 dB reduziert und der obersten Frequenz, bei welcher wieder ein um –6 dB bzw. –10 dB niedrigerer Wert erreicht wird.

Die Kurve der Rückflussdämpfung in Bild 6 zeigt eine Messung der Leiterplattenantenne des Gillette-Bestellknopfes [2]. Dieser Knopf wurde für GSM entwickelt, die Antenne deckt aber bereits LTE Cat-NB1 im Band 8 und Band 20 ab und beweist, dass gute breitbandige Antennen auch selbst gebaut werden können.

7. Größe der Referenz-Massefläche

Beim Dipol zeigt ein Teil der Antenne nach links und der andere nach rechts. Die Länge der beiden Teile wird von der Sendefrequenz bestimmt. Beim Monopol fehlt ein Teil des Dipols. Die Massefläche ersetzt den fehlen Teil. Die Länge der für die Massefläche genutzten Leiter wird ebenfalls von der Sendefrequenz bestimmt. Wird die Fläche bzw. die Länge der Leiter für die Massefläche zu klein gewählt, dann nimmt die Bandbreite des Monopols ab.

![Die Simulation einer GSM-PCB-Antenne aus [1] mit 100 mm langer Referenz-Massefläche (rot) verdeutlicht, dass mit gekürzter Massefläche Die Simulation einer GSM-PCB-Antenne aus [1] mit 100 mm langer Referenz-Massefläche (rot) verdeutlicht, dass mit gekürzter Massefläche](https://cdn.elektroniknet.de/thumbs/media_uploads/images/1533551446-270-wor0n9p81.jpg.1280x0.webp)

Die Kurve im Bild 7 verdeutlicht anhand der simulierten Rückflussdämpfung einer Antenne den Einfluss der Massefläche. Die rote Kurve gilt für einen Monopol mit einer Massefläche mit einer Länge von 100 mm. Bei den anderen Kurven wurde die Länge der Massefläche um jeweils 10 mm verkleinert – die orange Kurve zeigt die gleiche Antenne auf einer 60 mm langen Platine, was einer Kürzung von 40 mm entspricht.

Datenblätter von namhaften Antennenherstellern zeigen die Daten von Monopolantennen mit der Referenz-Massefläche und einer gekürzten Massefläche. Eine Kürzung sollte aber, wenn möglich, vermieden werden.

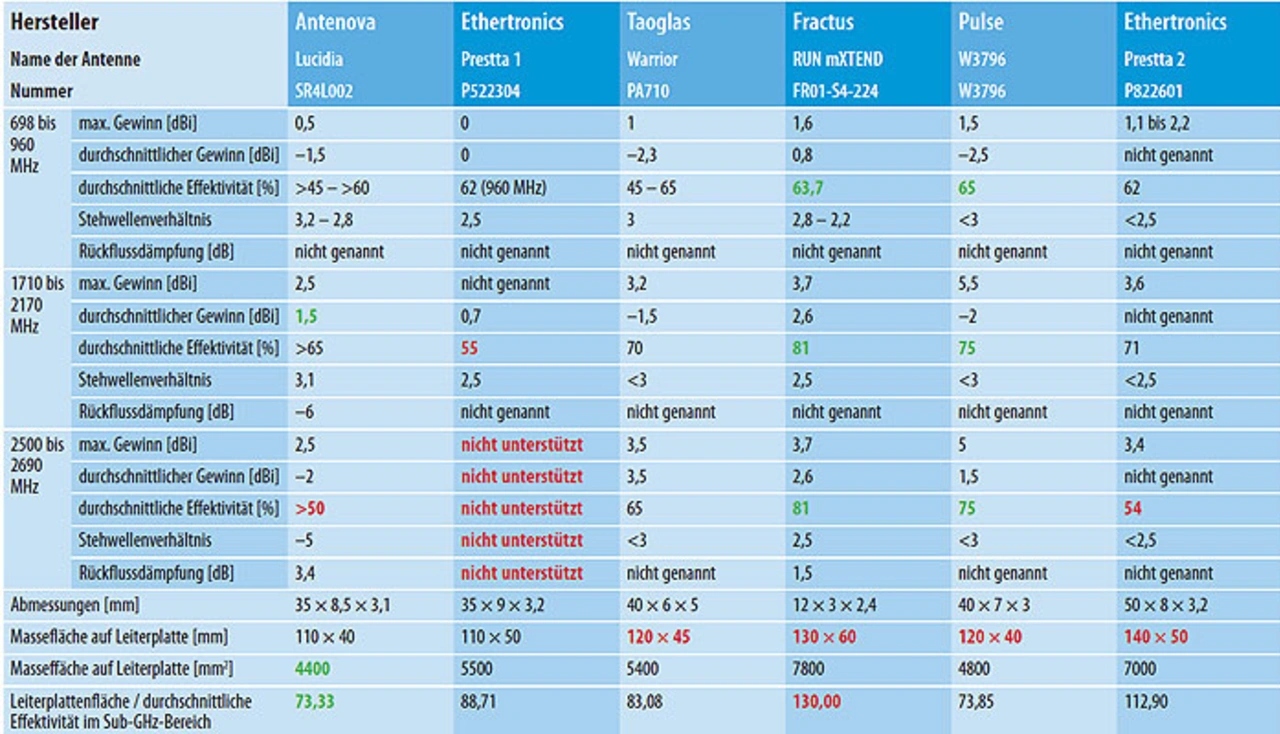

Einen Vergleich von Antennen unterschiedlicher Hersteller anhand der Datenblattangaben zeigt Tabelle 4. Die guten und schlechten Werte sind in der Tabelle mit den Farben grün und rot markiert. Ein genauer Blick auf die Herstellerangaben in Tabelle 4 verdeutlich, dass eine große Platine zu guten Ergebnissen in der Antenneneffektivität führt. Die Größe der Testplatinen wurde von den Herstellern sicherlich nicht willkürlich gewählt. Bei der Presta 2 von Ethertronics wurde die Platine wahrscheinlich auf 140 mm verlängert, um gute Ergebnisse im Sub-GHz-Bereich zu erzielen. Die Presta unterstützt aber auch das LTE-Band bei 2600 MHz nicht. Wenn die Platinengröße im Verhältnis zur Antenneneffektivität betrachtet wird, dann zeigt in der Tabelle 4 die Antenne Lucidia von Antenova mit dem Wert 73,33 das beste Ergebnis.

8. Antennendiagramm

Selbst wenn die Werte einer Antenne im Datenblatt gut aussehen, muss die Antenne in der eigenen Anwendung nicht automatisch gute Ergebnisse liefern. Die Evaluierungsplatinen der Antennenhersteller werden immer ohne Gehäuse und auf einer Referenz-Massefläche vermessen. Wird die Massefläche gekürzt, dann verringert sich die Bandbreite der Antenne im Sub-GHz-Bereich drastisch. Kunststoff in der Nähe der Antenne beeinflusst die Bandbreite ebenso. Auch der in der Schaltung verwendete Akku hat einen Einfluss.

Die wirkliche Ausbreitung der Wellen hängt von vielen Parametern ab und lässt sich nur mit viel Erfahrung in etwa abschätzen. Wer es genau wissen will, der kann das Antennendiagramm seines Gerätes auch messen. Dazu muss nicht unbedingt eine teure Messkammer installiert werden, es gibt auch Messverfahren, z.B. das Radiation Measurement System (RMS) von MegiQ, das zu deutlich niedrigeren Kosten angeschafft werden kann und das auch weniger Platz benötigt.

- Antennen – die unbekannten Wesen

- Parameter von Antennen

- Datenblätter von Antennen richtig auswerten