Antennen für IoT und M2M

LPWAN-Antennen in der Praxis

Meistens vertrauen Entwickler den Herstellerangaben in den Datenblättern von Antennen blind. Denn eine Prüfung von Antennen ist nicht so trivial wie ein Test anderer passiver Bauelemente. Doch eine genaue Kenntnis der Eigenschaften ist entscheidend für den Erfolg einer Funkanwendung.

Es gibt in jeder produzierenden Firma eine Wareneingangsprüfung und eine Qualitätskontrolle. Im Qualitätshandbuch ist festgelegt, wie die Ware geprüft werden soll. Die Qualität von Massenteilen wie Schrauben, Muttern und Unterlegscheiben entscheidet oft über die Wirtschaftlichkeit automatisierter Fertigungsprozesse. Wie Schrauben und Muttern geprüft werden sollen ist genau beschrieben.

Helixantennen enthalten Drahtwindungen vergleichbar einer Schraubenfeder. Wie eine Feder geprüft wird, steht sicherlich in den einschlägigen Qualitätshandbüchern. Eine Helixantenne kann als eine mit Kunststoff ummantelte Schraubenfeder betrachtet werden. Wie wird diese Feder nun aber geprüft? Wie lassen sich elektromechanische Bauteile, wie zum Beispiel Antennen, prüfen?

Antennen sind komplexe Bauelemente, die oft aus vielen einzelnen Teilen bestehen. Diese Teile werden in unterschiedlichen Schritten montiert. Bei Antennen klafft in den Qualitätshandbüchern meist eine Lücke. Dort vertraut der Anwender oft einfach auf das Datenblatt des Herstellers und hofft, dass sie funktioniert. Solcher Wagemut kann teuer werden.

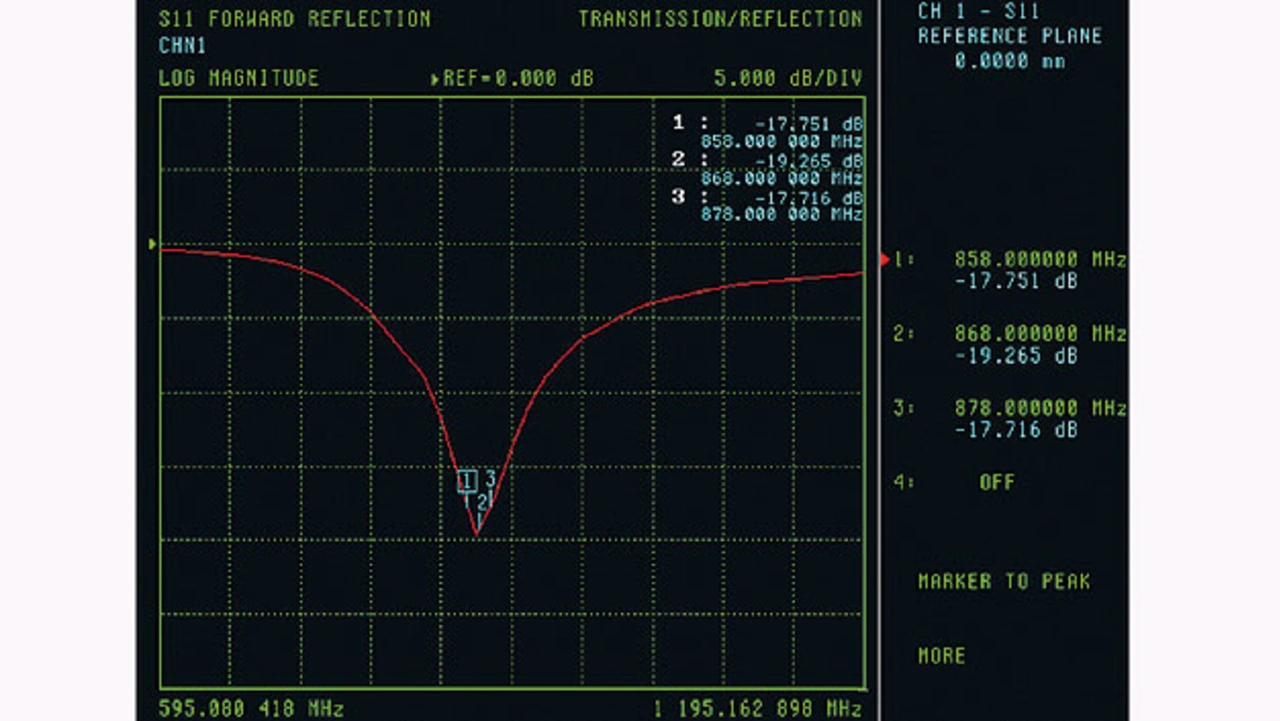

Die nachfolgenden Abschnitte zeigen eine Wareneingangsprüfung einer schmalbandigen Antenne für LPWAN im SRD-Band bei 866 MHz. Laut Datenblatt hat die betreffende Antenne eine Rückflussdämpfung (Eingangsreflexionsfaktor S11) besser als –17 dB bei 858 MHz und 878 MHz (Bild 1). Sie ist somit gut für den Betrieb eines Transceivers für LoRaWAN, Sigfox und Weightless geeignet.

Jobangebote+ passend zum Thema

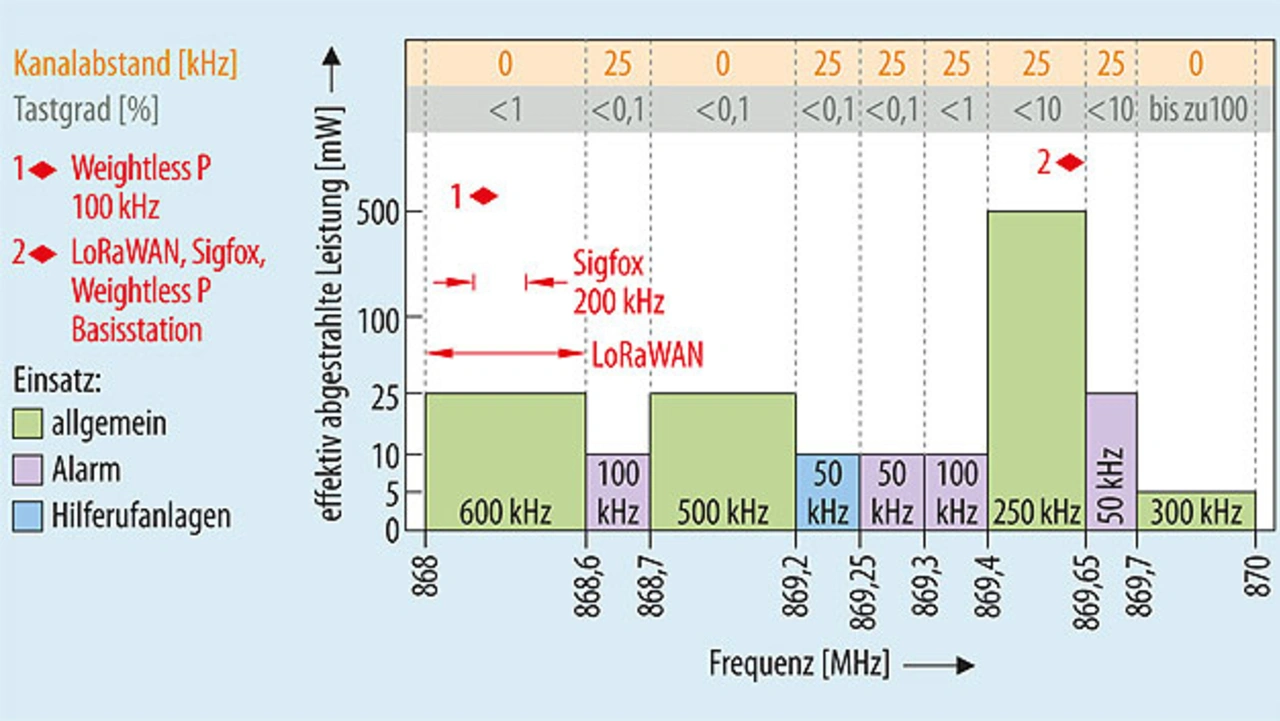

Das für die meisten LPWAN-Funktechniken interessante SRD-Band ist von 863 MHz bis 870 MHz spezifiziert. Die Endgeräte im LPWAN senden und empfangen meist im Bereich von 868 MHz bis 868,6 MHz mit einer Leistung von 25 mW (14 dBm) und einem Tastgrad von 1 %.

Der Bereich von 868,7 MHz bis 869,2 MHz ist in der Praxis nicht so interessant, weil dort der Tastgrad auf 0,1 % festgelegt wurde (Bild 2). LoRaWAN nutzt im allgemeinen drei Kanäle mit 125 kHz Bandbreite und benötigt durch seinen Abstand zwischen den Kanälen in Summe 600 kHz Bandbreite. Sigfox nutzt 200 kHz und Weightless benötigt 100 kHz für acht Kanäle im Frequenzmultiplexverfahren (FDMA, Frequency-Division Multiple Access).

Die jeweiligen LPWAN-Basisstationen senden und empfangen im Bereich von 869,4 MHz bis 869,5 MHz mit 500 mW und 10 % Tastgrad. Daraus ergibt sich, dass eine Antenne für den Einsatz in einem LPWAN-Transceiver an den Bandecken von 868 MHz bis 869,65 MHz eine Rückflussdämpfung von mindestens –10 dB aufweisen sollte.

Die Grafik aus dem Datenblatt (Bild 1) zeigt sogar eine Rückflussdämpfung von besser als –17 dB im Bereich von 858 MHz bis 878 MHz. Laut Datenblatt steht dem Erfolg und einer guten Reichweite nichts mehr im Wege. Doch die nachfolgend beschriebene Messung zeigt, dass die LPWAN-Antenne deutlich vom Datenblatt abweicht und somit für LPWAN-Anwendungen ungeeignet ist.

Einfacher Antennentest

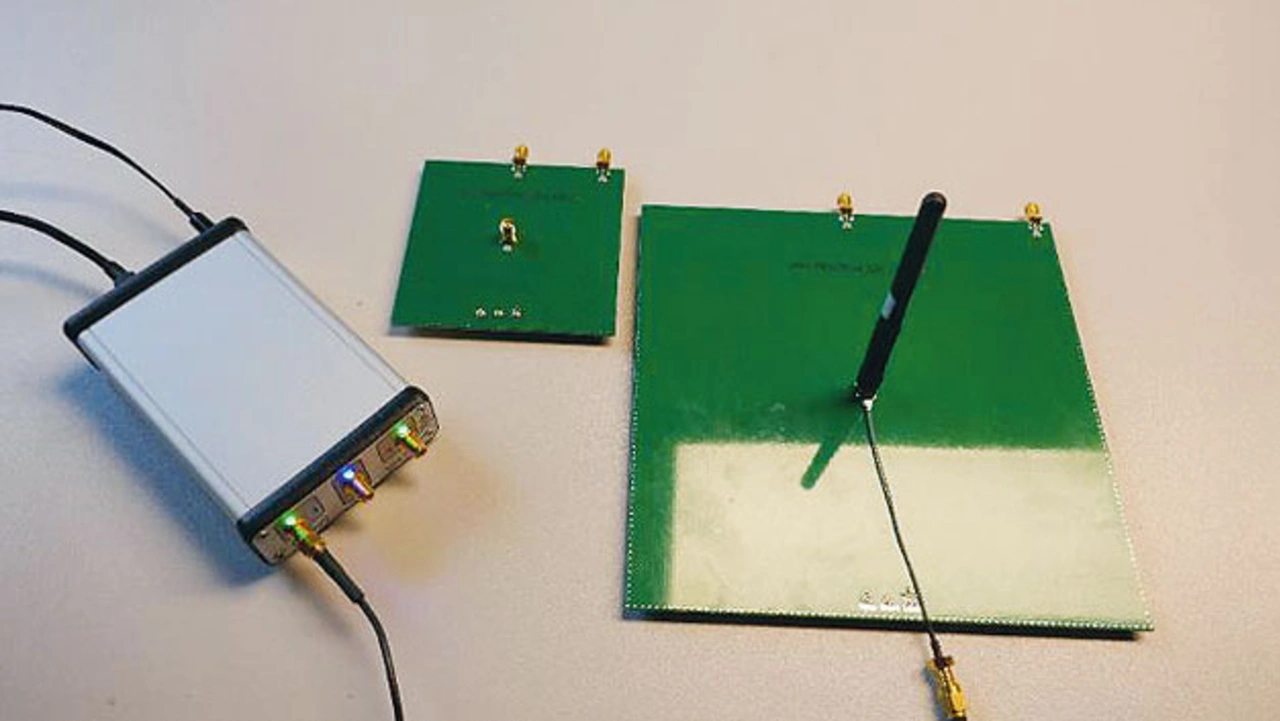

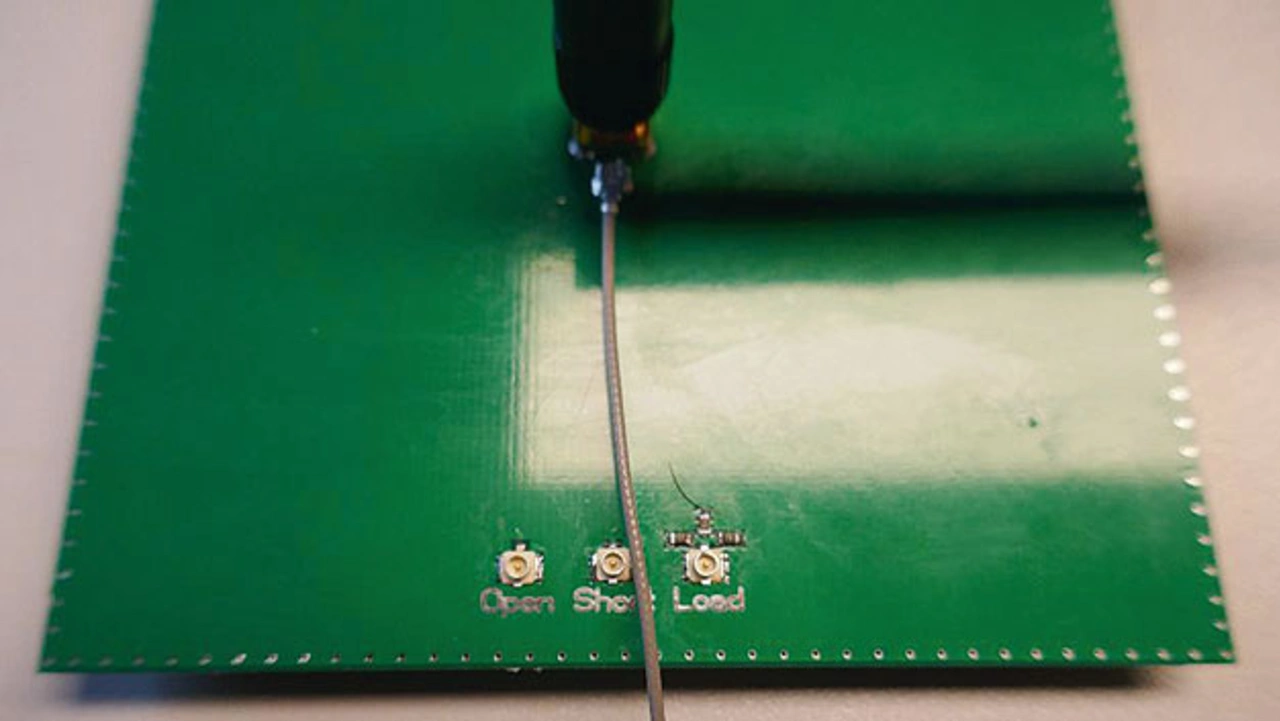

Die Messung der Antennen wird mit zwei Testplatinen mit 95 mm × 95 mm und 190 mm × 190 mm Massefläche (Groundplane) durchgeführt (Bild 3). Die SMA-Koaxialsteckverbinder sind in der Mitte der Platine und am oberen Rand montiert. Des Weiteren verfügen die Testplatinen über drei U.HL-Steckverbinder zum Kalibrieren des Messkabels – jeweils ein Steckverbinder für Leerlauf (Open), mit Abschlusswiderstand (Load) und Kurzschluss (Short) (Bild 4).

Der 50-Ω-Abschlusswiderstand wurde mit drei Widerstände zu je 150 Ω parallel im Stern angeordnet ausgeführt. Durch die Parallelschaltung lässt sich die gewünschte Impedanz von 50 Ω erreichen und obendrein der unerwünschte induktive Anteil der Widerstände weitgehend eliminieren. Der verbleibende, unerwünschte induktive Anteil verfälscht die Messung minimal.

Für die im Beitrag beschriebene Testreihe werden nur die SMA-Steckverbinder in der Mitte der Platine für den Antennenanschluss benutzt. Es werden vier Antennen vermessen – vertikal (siehe Bild 3) und horizontal auf der Testplatine platziert – und mit dem Datenblatt verglichen.

Die Namen der Messdateien – im S1P-Format, ein Standard-Format für den Datenaustausch von S-Parametern mit Real- und Imaginärteil von einpoligen Bauteilen – wurde so gewählt, dass die Größe der Testplatine miterfasst wird. So wird beispielsweise durch den Zusatz „190“ eine Messung mit der 190 mm × 190 mm großen Testplatine gekennzeichnet. Die vertikale Montage der Antenne ist im Dateinamen mit der Zahl „180“ dokumentiert und steht für 180 °. Die Datei mit den Messergebnissen einer horizontal montierten Antenne ist im Namen mit der Zahl „90“, für 90 °, gekennzeichnet. Diese Zahlen tauchen auch in den folgenden Messdiagrammen auf. Mit geeigneter und obendrein kostenfreier Software kann eine Messreihe dann visualisiert und analysiert werden.

Die Messungen auf der 95 mm × 95 mm großen Testplatine wurden zwar ebenfalls ausgeführt, werden in diesem Aufsatz aber nicht weiter behandelt.

Kontrollmessung vor dem Start der Messreihe

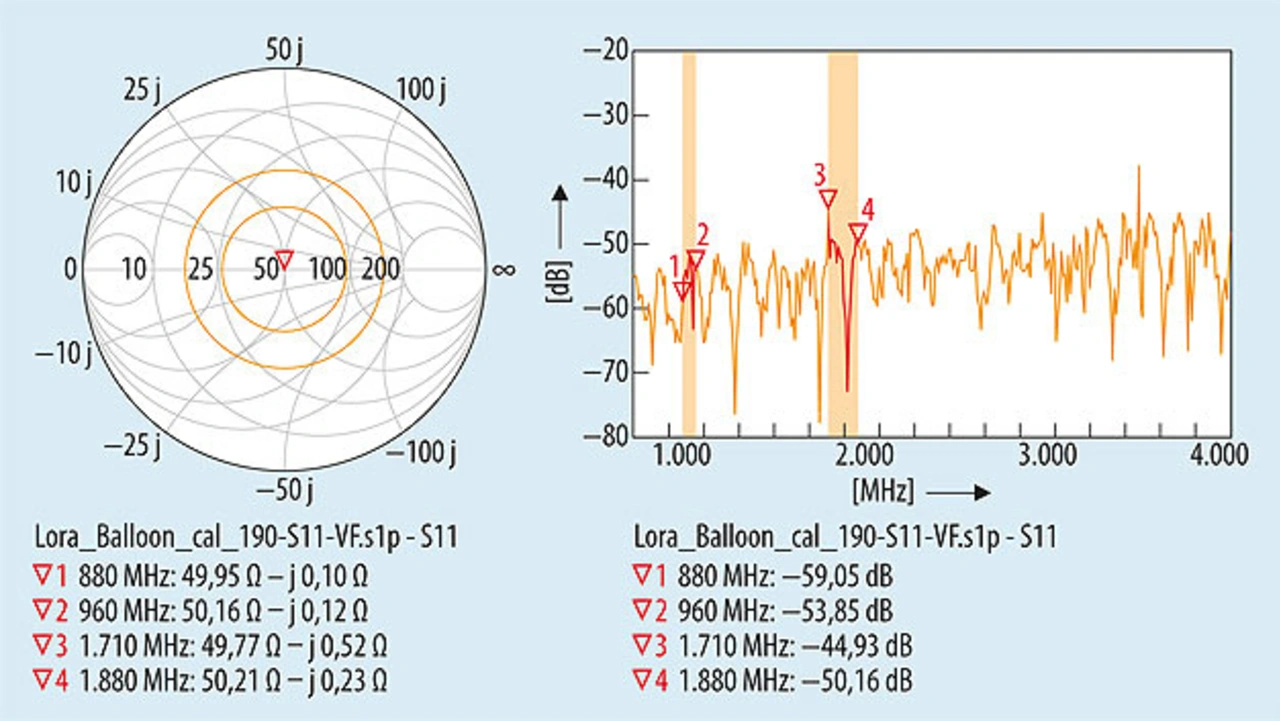

Um den Anschluss zum Vektor-Netzwerkanalysator (VNA) und die Kabel zu prüfen, wird das Messkabel des VNA mit dem Abschlusswiderstand auf der Testplatine verbunden.

Der VNA liefert dann ein Smith-Diagramm (Bild 5, links) mit einem Punkt in der Mitte bei 50 Ω. Dieser Punkt ist in Wirklichkeit nicht ein Punkt, sondern es handelt sich um viele Messpunkte von 600 MHz bis 4 GHz in Schritten von 100 kHz.

Das andere Diagramm in Bild 5, rechts, zeigt die Rückflussdämpfung des 50-Ω-Widerstandes im gleichen Frequenzbereich. Er liegt im Mittel deutlich unter –50 dB und damit weit entfernt von den angestrebten –17 dB Rückflussdämpfung der zu vermessenden LPWAN-Antenne. Über Marken lassen sich die interessierenden Frequenzbereiche auswählen – in Bild 5 farblich markiert.

- LPWAN-Antennen in der Praxis

- Messung mit vertikal montierter LPWAN-Antenne