Drahtlose Body-Area-Netzwerke

Intelligente Pflaster passen auf

Niedriger Leistungsbedarf und Co-Optimierung vernetzter Komponenten für spezielle Anwendungsklassen sind die Schlüssel zu autonomen medizinelektronischen Systemen für den Körpereinsatz. Führende Forschungsinstitute gestalten die zweite Welle der Telemedizin und zeigen mit Demonstratoren neue Möglichkeiten einer bezahlbaren Gesundheitsfürsorge für alle.

Nach Statistiken der Weltgesundheitsorganisation WHO [1] leiden schätzungsweise 50 Millionen Menschen an Epilepsie. Vielen von ihnen wäre enorm geholfen, wenn sie rechtzeitig vor einem kommenden epileptischen Anfall gewarnt werden können.

Sie hätten Zeit, ein Mittel gegen den Anfall einzunehmen, einen sicheren Ort aufzusuchen oder Unterstützung anzufordern. Tatsächlich gibt es bereits derartige Warndienste, wenn auch nur für eine glückliche Minderheit: Anfallwarnhunde [2] können einen kommenden Anfall schon Minuten, manchmal auch schon Stunden vor seinem Eintreten erkennen. Einige der Hundebesitzer empfinden dies als zweite Lebenschance, weil sie sich ohne dauernde Furcht bewegen können. Aber Anfallwarnhunde sind teuer, nur wenige Tiere haben das Talent, kommende Anfälle zu spüren, und es ist schon gar nicht möglich, sie so zu trainieren, dass sie eine berechenbare Reaktion zeigen.

Auf diese Weise kann nur Wenigen geholfen werden, wobei die Hilfe selbst nicht besonders konsistent ist. Dagegen lässt sich leicht vorstellen, dass alle Epileptiker kleine, billige, drahtlose und unauffällige Sensoren tragen: einen EEG-Scanner (Elektroenzephalogramm) für Gehirnströme, eingewebt in eine bequeme Kopfbedeckung, sowie ein paar andere, heftpflasterähnliche Sensoren. Diese Sensoren würden relevante Vitalparameter erfassen und drahtlos an einen Basisknoten, zum Beispiel in einer Armbanduhr, übermitteln.

Hier werden die Daten verarbeitet und nach Mustern abgesucht, die auf einen kommenden Anfall hindeuten können. Tritt ein solches Muster auf, sendet die Uhr einen Alarm aus, der die Zeit für erforderliche Maßnahmen erheblich verlängert. Für einige Patienten dürfte dies eine willkommene, aber eher kleine Unterstützung bedeuten; für andere hingegen könnte eine derartige Hilfe das Leben wesentlich erleichtern. Weil diese Technik, verglichen mit den Anfallwarnhunden, potenziell billig ist, könnte sie die Lebensqualität aller Epileptiker verbessern.

Netzwerke aus miniaturisierten Sensoren, die bequem am Körper getragen werden, kontinuierlich Vitalwerte messen und diese drahtlos an eine Basisstation senden, werden als körpernahe Netzwerke (BAN, Body Area Network) bezeichnet. BANs gehören zu den kommenden Technologien einer von Informations- und Kommunikationstechnik geprägten Gesundheitsfürsorge, die gelegentlich auch als zweite Welle der Telemedizin [3] bezeichnet wird.

Jobangebote+ passend zum Thema

| Referenzen |

|---|

|

[1] Fact Sheet 999, World Health Organization, |

Unter Umständen können BANs genauso allgegenwärtig und billig werden wie Handys: Sie sorgen für individuelle und kontinuierliche Überwachung von Fitness und Gesundheitszustand ihres Trägers.

Dies kann vom Monitoring aktueller Zustände für die Entscheidung über eine medizinische Intervention bis hin zur präventiven Beobachtung von Stressreaktionen reichen. Epileptiker sind nur eine der vielen Gruppen, die von drahtlosen Sensoren zur Beobachtung von Vitalparametern profitieren können.

Gleiches gilt auch für Zuckerkranke, Risikopatienten nach Herzstillstand, Stresskandidaten und Hypertoniker, die ihren hohen Blutdruck selbst nicht körperlich spüren (Bild 1).

BAN-Knoten müssen klein und sparsam sein

Für allgemeine Akzeptanz und dauernden Gebrauch sollten BANs aus billigen, kleinen, aber »intelligenten« Pflastern bestehen. Auf die Haut geklebt, passen sie ihre Form an und fallen nicht weiter auf. Durch ihre »Intelligenz« sind sie in der Lage, mehrere Vitalparameter zu erfassen und zu analysieren, Umgebungsdaten drahtlos zu empfangen und Resultate zu senden.

Ihre Installation gelingt mühelos: Ein neu geklebtes Sensorpflaster »unterhält« sich über das BAN mit den anderen Pflastern und nimmt seine Arbeit automatisch auf. Alle wirken autonom oder fast autonom, denn sie holen ihre Betriebsenergie durch Energy-Harvesting aus dem Körper und teilen sich diese durch ein »intelligentes« Power-Management wirtschaftlich ein.

Als letzter Schritt könnten alle diese heterogenen Techniken auf einem IC integriert werden, das sich beim IC-Hersteller in großen Stückzahlen fertigen und einbauen lässt: ein billiger, flexibler Mikrochip mit Sensor, digitaler Signalverarbeitung (DSP), drahtlosem Sendeempfänger, Energy-Harvester und Leistungsmanagement. Mit heutigen Techniken lassen sich BAN-geeignete Komponenten bereits realisieren.

Aber noch sind sie um Größenordnungen zu groß, zu teuer und brauchen noch zuviel Energie.

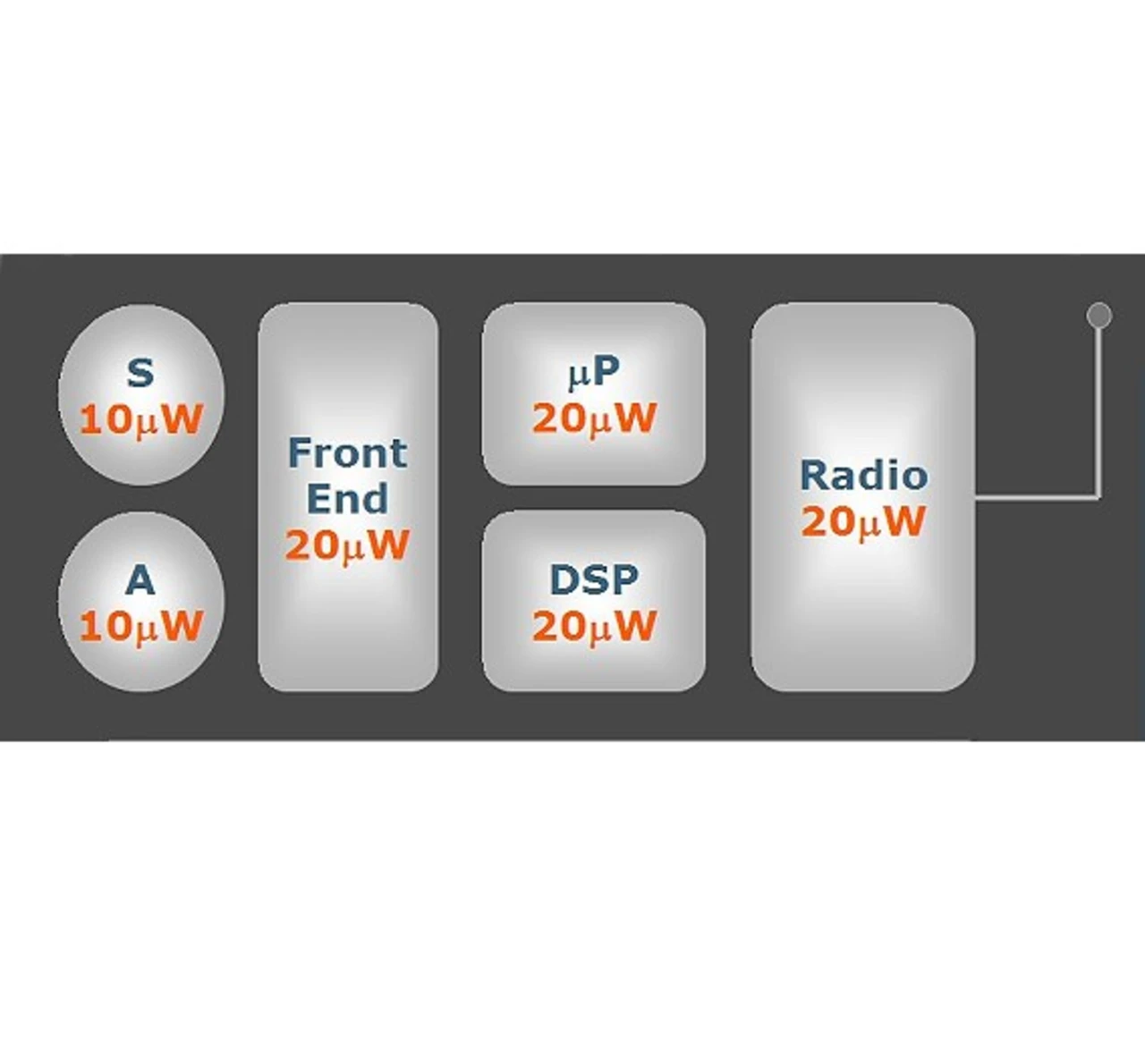

Ein BAN-Sensor, der nur durch Energy-Harvesting vom Körper gespeist wird, müsste mit einer maximalen Leistung von 100 µW für alle Komponenten auskommen (Bild 2). Um das ultimative BAN zu erreichen, sind also weitere Fortschritte bei extrem Strom sparenden Sensoren, DSPs und Funkstrecken nötig, wie auch hocheffizientes Harvesting geringster Leistungsangebote.

Aber auch nach dieser Komponentenentwicklung ist die Lösung noch weit von den ursprünglichen Vorgaben an Kosten, Größe und Leistungsbudget entfernt. Als Lösung bietet sich eine Co-Optimierung der Komponenten für spezifische Anwendungen an. Weltweit verfolgen Forschungsinstitute derartige Lösungsansätze.

An zwei gemeinsam vom Holst-Center (Eindhoven, Niederlande) und dem europäischen Nanoelektronik-Forschungszentrum IMEC (Leuven, Belgien) entwickelten Demonstratoren sollen einige der kürzlich erreichten Fortschritte deutlich werden.

Chip überwacht den Schlaf

Ein erster Schritt zum Aufbau eines Ein-Chip-Sensors mit niedrigem Stromverbrauch besteht darin, eine Strom sparende Analogschaltung für Signalerfassung, Konditionierung und Verstärkung zu entwickeln. Für ein EEG beispielsweise sind Gehirnsignale von nur 60 µV zu messen. Auf irgendeine Weise muss dieses schwache Signal aber aus Störspannungen von 1 V herausgefiltert werden, die von Muskelbewegungen herrühren.

Als Lösung bietet sich der Einsatz von zwei Ableitungen an, die den Muskeltonus als Gleichtaktsignal und die Gehirnspannung als Differenzsignal aufnehmen. Liegt die Gleichtaktunterdrückung CMRR des Verstärkers bei 120 dB, dann lassen sich die niedrigen Gehirnströme gut extrahieren.

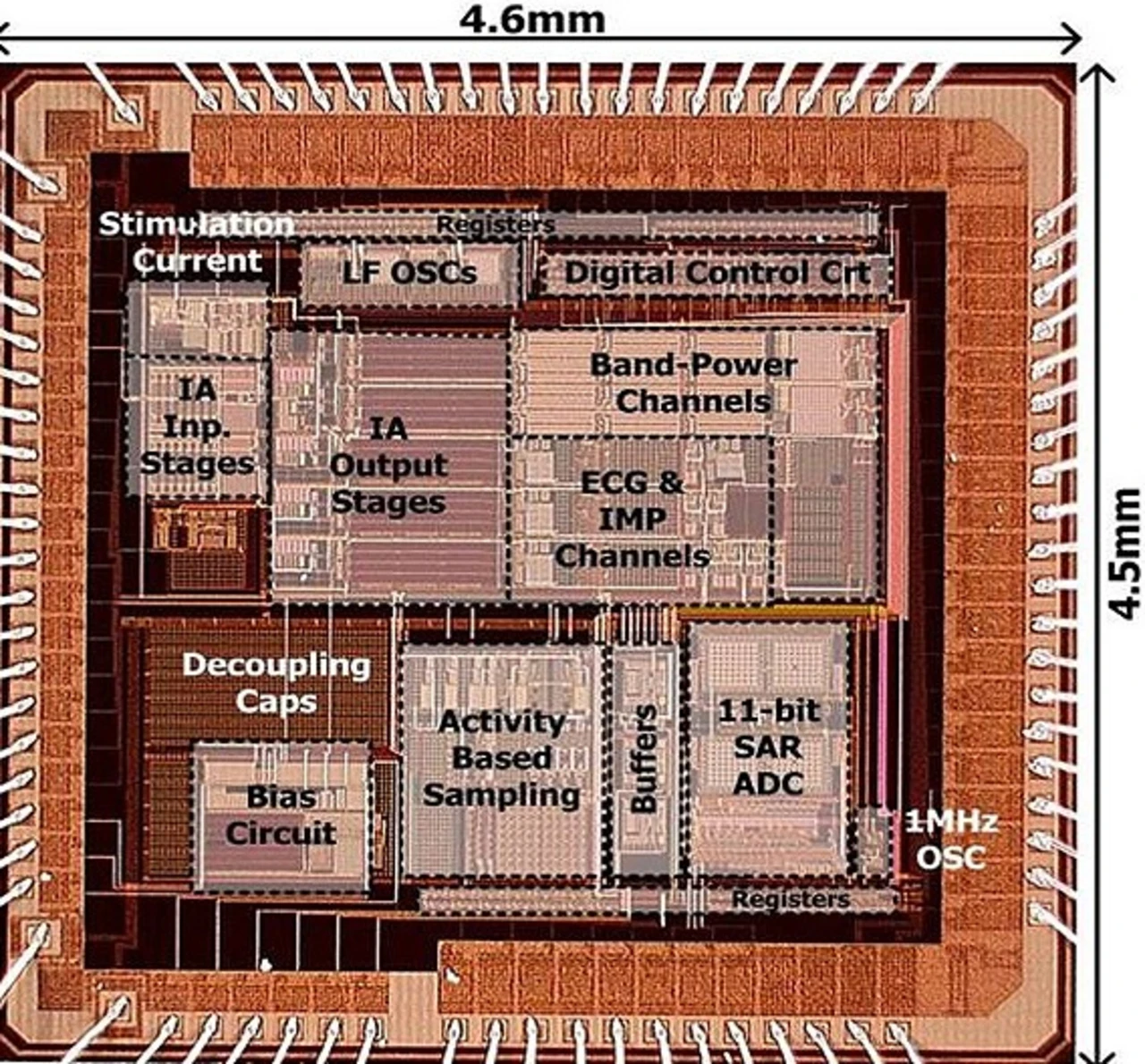

Derart hohe CMRR-Werte sind aber nur mit Instrumentenverstärkern zu erreichen, die recht aufwändig zu realisieren sind. IMEC und dem Holst-Center gelang es, diese Funktionen für acht Kanäle in ein Strom sparendes Analog-ASIC zu integrieren: Es umfasst Instrumentenverstärker nach dem neuesten Stand der Technik (120 dB, 2,3 µA, 60 nV/√Hz) sowie einen Strom sparenden 11-Bit-A/D-Wandler. Zwei zusätzliche Betriebsarten sind zur Kalibrierung und zum Messen der Elektrodenimpedanz vorgesehen.

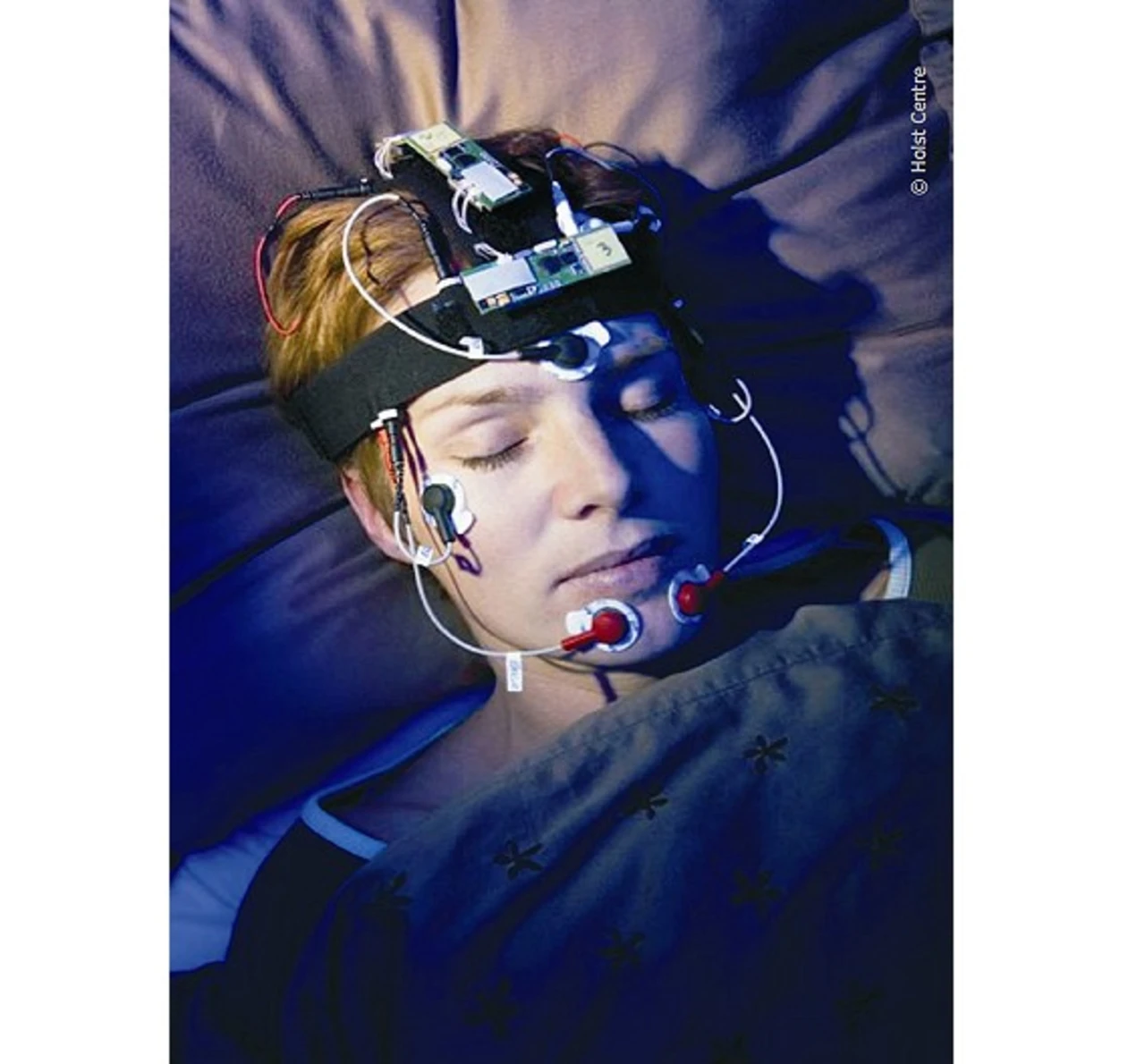

Dieses ASIC arbeitet in einem komfortablen Prototyp zur Schlafüberwachung, mit dem sich die unterschiedlichen Schlafphasen einer Person beobachten lassen (Bild 3). Das leichtgewichtige und kleine Headset trägt sich angenehm und stört den Schlaf nicht weiter.

Es umfasst drei Sensorknoten: zwei EEG-Kanäle für Gehirnpotentiale, zwei EOG-Kanäle (Elektrookulogramm) für Augenbewegungen und einen EMG-Kanal (Elektromyogramm) für Muskelanregungen. Jeder Sensorknoten misst lediglich 20 mm x 60 mm x 8 mm und enthält zwei Analog-ASICs für Biopotentiale sowie einen drahtlosen Sendeempfänger zur Übermittlung der Daten an einen Aufnahme-Rechner.

Anders als bei herkömmlichen Systemen sind bei diesem Monitor keine zusätzlichen Drähte vom Kopf zum Körper oder vom Kopf zum Aufnahmegerät nötig, was für ein angenehmes Tragegefühl sorgt. Die Knoten kommen jeweils mit 5 mA aus, was ihnen zwölf Stunden Autonomie verleiht, die für eine Schlafüberwachung völlig ausreichen. Dieses portable Schlafmonitor-System wurde kürzlich im Schlaflabor der Universitätsklinik im belgischen Charleroi gegen ein kommerziell verfügbares Referenzsystem validiert.

Dabei konnte nachgewiesen werden, dass sich derzeit genutzte Monitorsysteme für die Schlafüberwachung durch drahtlose Sensor-Headsets ersetzen lassen. Außerdem wurde deutlich, dass dieser spezielle Prototyp bereits so ausgereift ist, dass er eine tragfähige Grundlage für die Produktentwicklung bildet.

Besonders energiesparender Herzmonitor

Heutige drahtlose Sensorsysteme der Biomedizin verschwenden viel Energie, da ihr DSP andauernd Biopotentialsignale (zum Beispiel von einem Elektrokardiogramm) verarbeitet oder über die drahtlose Verbindung dauernd Rohdaten aussendet. Darüber hinaus leiden ambulante Sensoren unter Bewegungsartefakten, die sich als hohe Störspannungen bemerkbar machen.

Dies stellt die Erkennungsalgorithmen auf eine harte Probe und erfordert zusätzliche Rechenleistung. Auf der ISSCC (International Solid State Circuit Conference) 2010 stellten das IMEC und das Holst-Center eine Lösung vor, die den Leistungsbedarf entscheidend senkt und den Einfluss der Bewegungsartefakte verschwinden lässt. Dazu nutzt das analoge Auslese-IC ein adaptives Abtast-Schema, das sich an der Bewegungserkennung orientiert.

Dies reduziert die Datenmenge, die der DSP verarbeiten oder aussenden muss. Durch diese Vorverarbeitung ist es möglich, mit einem einfacheren DSP zur exakten Erkennung der R-Zacke im EKG-Verlauf auszukommen, der auch weniger Versorgungsleistung benötigt. Die Bewegungsartefakte werden durch kontinuierliche Überwachung der Elektrodenübergangsimpedanz erkannt und ausgeblendet. Dieser Kennwert lässt sich übrigens auch zur Sicherung der Signalintegrität nutzen.

Die realisierte Lösung, ein Analogsignal-Prozessor-ASIC (ASP), kommt mit einer extrem niedrigen Leistung von nur 30 µW an 2 V Versorgungsspannung aus (Bild 4). Es umfasst einen EKG-Auslesekanal, zwei Quadratur-Auslesekanäle für die kontinuierliche Überwachung der Impedanz zwischen Elektrode und Gewebe sowie zwei Quadratur-Auslesekanäle für die Verfolgung von Signalveränderungen in einem bestimmten Frequenzband.

Der ASP enthält auch einen Aktivitätsdetektor, der den Frequenzinhalt des EKG-Signals auswertet und die Abtastrate des integrierten ADCs für die Digitalisierung des EKG-Signals anpasst. Diese ASP-Stufe reduziert den Leistungsbedarf des DSPs um den Faktor 11 und den der drahtlosen Übertragung um den Faktor 6.

Dies führt zu einem Leistungsbedarf für den kompletten drahtlosen Herzmonitor von unter 300 µW, das ist nur ein Fünftel seiner Vorgänger. Forschung und Entwicklung arbeiten daran, das ultimative BAN zu schaffen: billig, komfortabel und einfach in der Anwendung. Die genannten Beispiele für Schlafmonitor und Herzmonitor weisen auf einige der Möglichkeiten dieser Geräte hin, die heute eingesetzten großen und teuren medizinelektronischen Gerätschaften zu ersetzen und gleichzeitig funktionell zu erweitern.

Schon mit der heute verfügbaren Technologie ist es möglich, relevante Demonstratoren zu schaffen, die keinen Vergleich mit kommerziellen Ausrüstungen scheuen müssen, die um Größenordnungen voluminöser und teurer sind. Im Gegensatz zu derartigen Geräten lassen sich BANs von jedermann, auch in den eigenen vier Wänden, erfolgreich einsetzen, und das nicht nur in Notfällen, sondern auch für die Vorsorge.

Es ist zu erwarten, dass BANs zuerst im Bereich Wellness und Sport eingesetzt werden und erst später in der Gesundheitsfürsorge, die höhere Ansprüche stellt und strengere Zulassungsbedingungen fordert. Die Autoren sind überzeugt, dass es schließlich mit BAN-ähnlicher Technologie möglich sein wird, mehr Menschen als heute möglich zu helfen, zu einem geringeren Preis pro Person und für einen breiteren Einsatzbereich, zu dem auch eine präventive Gesundheitsvorsorge gehört.