Integrierte Leistungshalbleiter eröffnen neue Möglichkeiten

Pulsbreiten-Modulation für die Automobil-Beleuchtung

Fortsetzung des Artikels von Teil 2

Thermische Auslegung

Die Pulsbreiten-Modulation führt bei einer Glühlampe zu zusätzlichen Leistungsverlusten in den Leistungshalbleitern, die bei der thermischen Auslegung der Leiterplatte berücksichtigt werden müssen, um eine Überhitzung des Leistungshalbleiters und der Leiterplatte zu vermeiden. Die gesamte durch einen Leistungshalbleiter in Wärme umgesetzte mittlere Leistung wird beschrieben durch

(4)

(4)

Dabei ist PDC die Verlustleistung im eingeschalteten Zustand, Eein die Energie, die während der Einschaltzeit, Eaus die Energie, die während der Ausschaltzeit in Wärme umgesetzt wird. Mit f ist die Frequenz des PWM-Signals bezeichnet.

Für eine Umgebungstemperatur Tamb ist die mittlere Sperrschichttemperatur des Leistungshalbleiters gegeben durch

(5)

(5)

Jobangebote+ passend zum Thema

Dabei bezeichnet Rth-j/amb (junction/ambient) den thermischen Widerstand zwischen der Sperrschicht und der Umgebung; dieser hängt ab vom Gehäuse und der thermischen Auslegung der Leiterplatte, z.B. von der Fläche des Kupfers und der Anzahl der Kupferlagen. Die gesamten Leistungsverluste steigen mit der PWM-Frequenz an; wird sie zu hoch gewählt, dann tragen diese Verluste wesentlich zum Gesamtverlust bei.

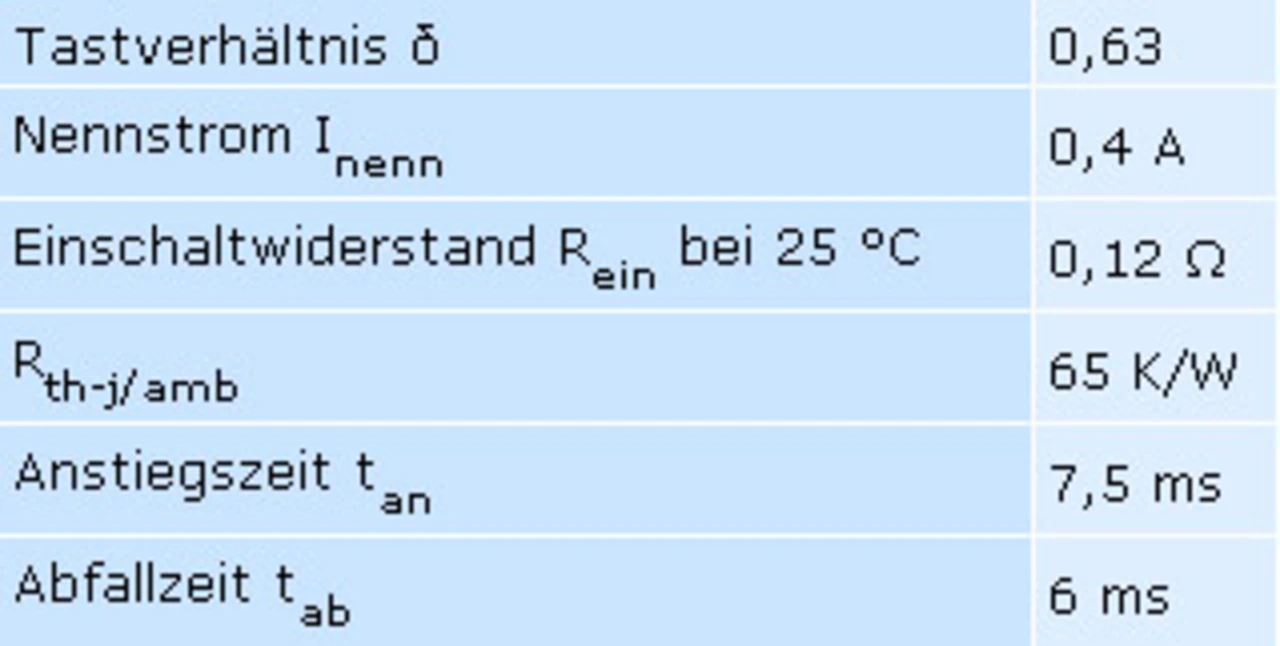

Aus den technischen Daten des Treiberbausteins „VSN3NV04“ von STMicroelectronics (Tabelle 1) lassen sich die zur Berechnung erforderlichen Parameter entnehmen. Bei Verwendung der „quadratischen PWM“ und einer Batteriespannung von 17 V muss die Glühlampe mit einem Tastverhältnis von 0,63 betrieben werden. Die Schaltverluste berechnen sich dabei näherungsweise zu

(6)

(6)

Die in Wärme umgesetzte Leistung ist im eingeschalteten Zustandes gegeben durch

(7)

(7)

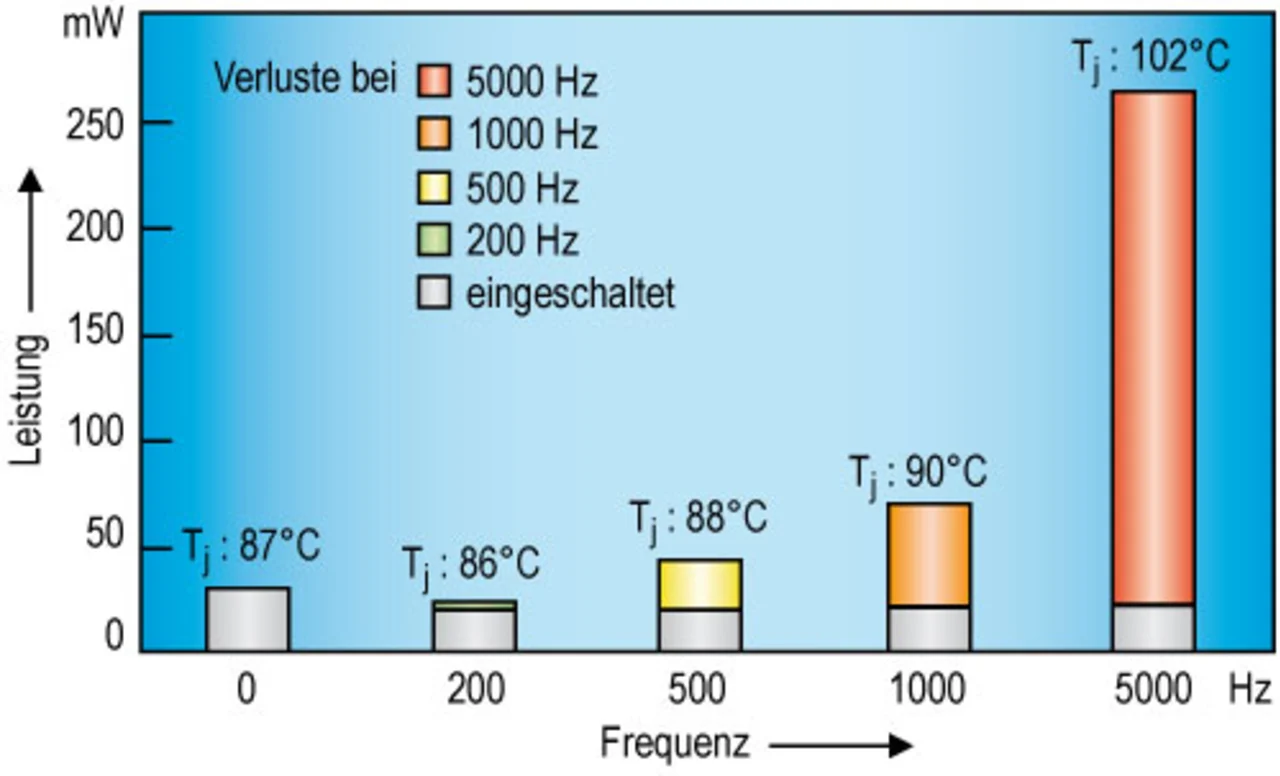

Das Bild 3 zeigt die in Wärme umgesetzte Leistung und die Sperrschicht-Temperatur des Leistungstreibers bei verschiedenen PWM-Frequenzen. Bei 5000 Hz ist der Beitrag der Schaltverluste erheblich.

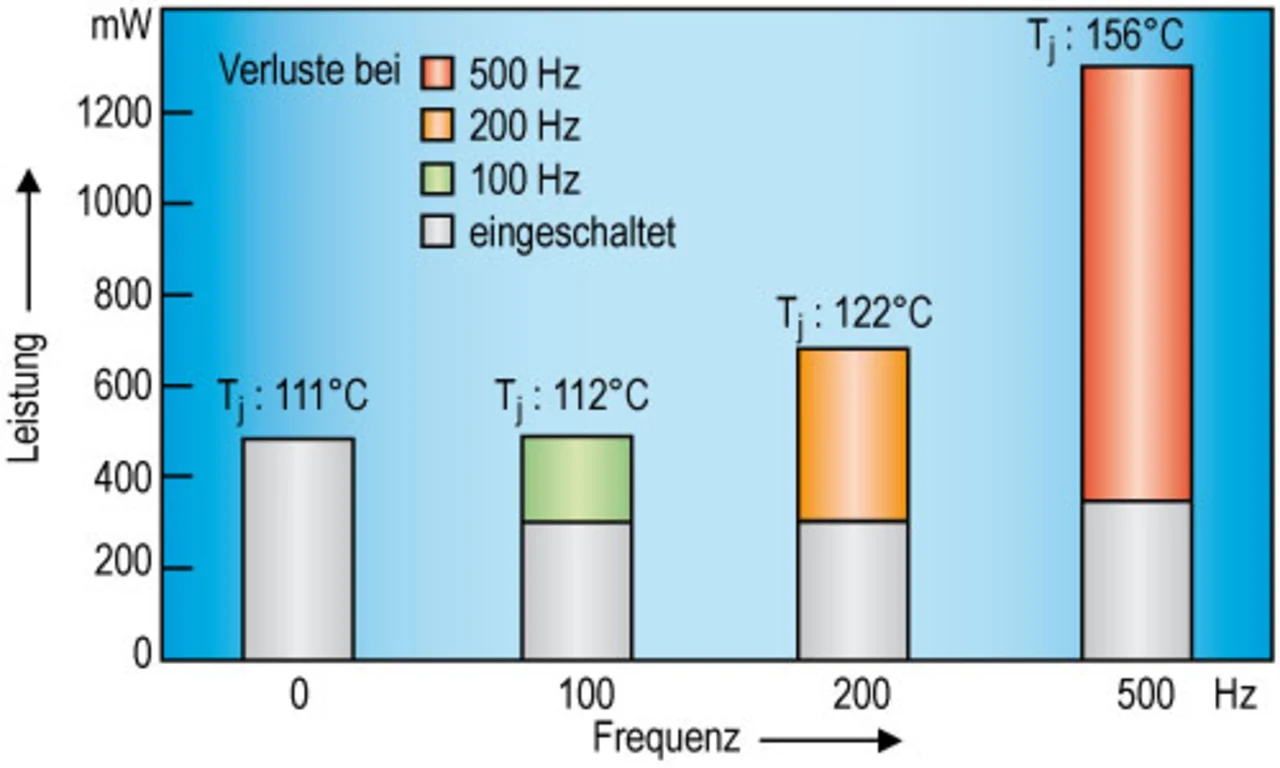

Für den 16-W-Treiberbaustein VN 5016AJ-E, der gewöhnlich für die Ansteuerung der Frontscheinwerfer eines Automobils eingesetzt wird, ist die Formel für die Ermittlung von Eein und Eaus nicht mehr gültig. Der Anstieg der Einschaltflanke eines „High Side“-Treibers ist wegen der internen Schaltung nicht linear. Dieser Treiber schaltet wesentlich weicher als die „Low Side“-Treiber; das führt zu einem Anstieg der Schaltverluste. Bild 4 zeigt die Schaltverluste und die Sperrschicht-Temperatur für verschiedene Frequenzen. Im Vergleich mit den „Low Side“-Treibern haben die Schaltverluste den wesentlichen Anteil an den gesamten Verlusten bei Frequenzen zwischen 100 Hz und 200 Hz. Unter Berücksichtigung der verschiedenen genannten Aspekte liegt die richtige PWM-Frequenz zur Ansteuerung der meisten Glühlampen grob gesagt zwischen 60 Hz und 150 Hz.

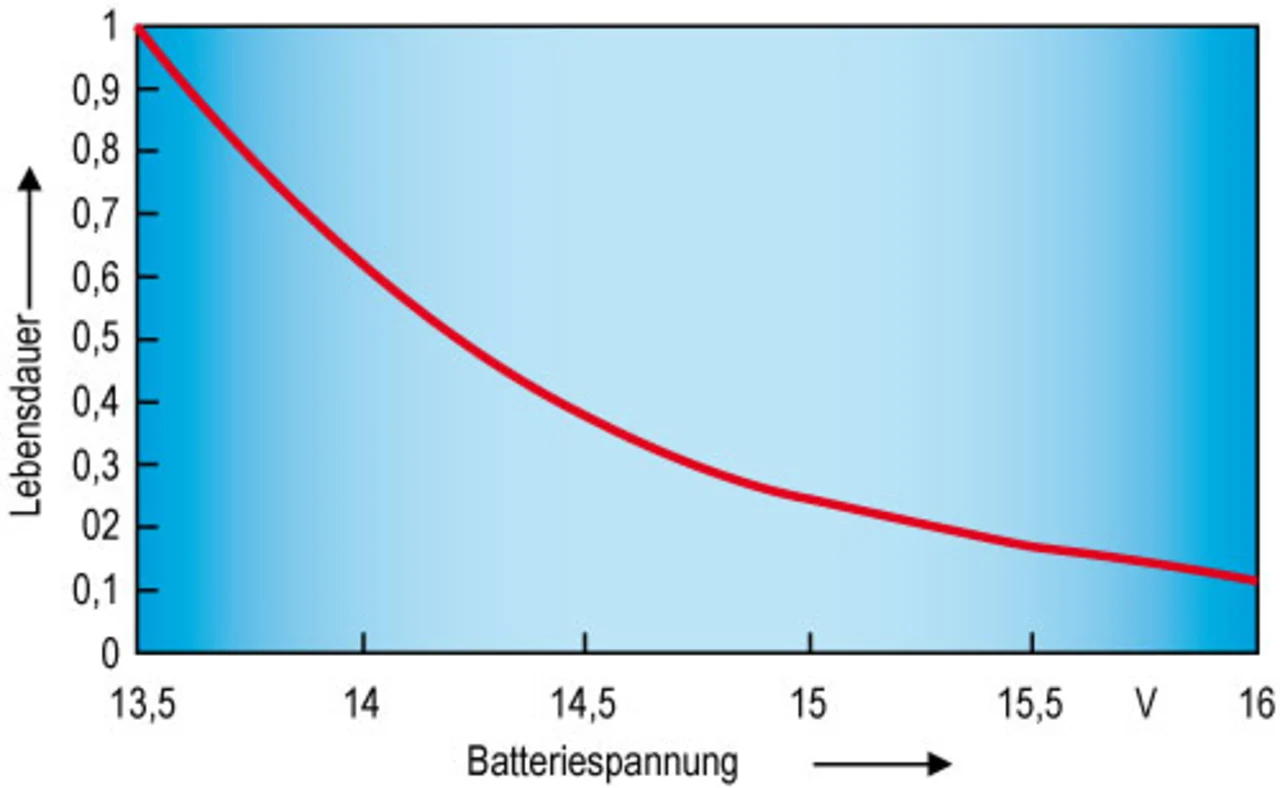

In einem Automobil sind Spannungsspitzen auf dem Batteriekabel typisch. Diese werden u.a. verursacht durch das Abschalten eines starken Verbrauchers, etwa einer Klimaanlage. Steigt die Batteriespannung über die Nennspannung der Glühlampe an, lässt sich mit PWM der Nennwert einhalten. In aller Regel ist die Lebensdauer einer Glühlampe bei Unenn zwischen 13,2 V und 13,5 V spezifiziert, bei höheren Spannungen geht diese merklich zurück (Bild 2). Ist das Tastverhältnis so groß wie das Verhältnis zwischen Nennspannung Unenn und Batteriespannung Ubatt, dann bleibt die Lichtstärke der Lampe nicht konstant, die Lampe wird bei einem Anstieg der Batteriespannung deutlich heller (Blendungseffekt).

Für eine konstante Lichtstärke muss die Lampe mit konstanter Leistung betrieben werden. Wenn die Nennleistung einer Lampe gleichgesetzt wird mit der elektrischen Leistungsaufnahme bei der PWM-Ansteuerung – diese ist proportional dem Quadrat des Effektivwertes – so ergibt sich unter der Annahme, dass für eine gegebene Batteriespannung das Tastverhältnis keinen Einfluss auf den elektrischen Widerstand der Glühlampe hat:

(2)

(2)

Daraus ergibt sich für eine konstante Lichtstärke das Tastverhältnis zu

(3)

(3)

Das Ergebnis ist als „quadratische PWM“ oder als „quadratische Spannungsregelung“ bekannt.

- Pulsbreiten-Modulation für die Automobil-Beleuchtung

- Verwandte Artikel:

- Thermische Auslegung

- Wahl der PWM-Frequenz