Chopperstabilisierter, rauscharmer OP benötigt nur 17 µA Ruhestrom

Zero-Drift-Verstärker mit niedriger Stromaufnahme

Fortsetzung des Artikels von Teil 1

Das endgültige Verstärkersystem

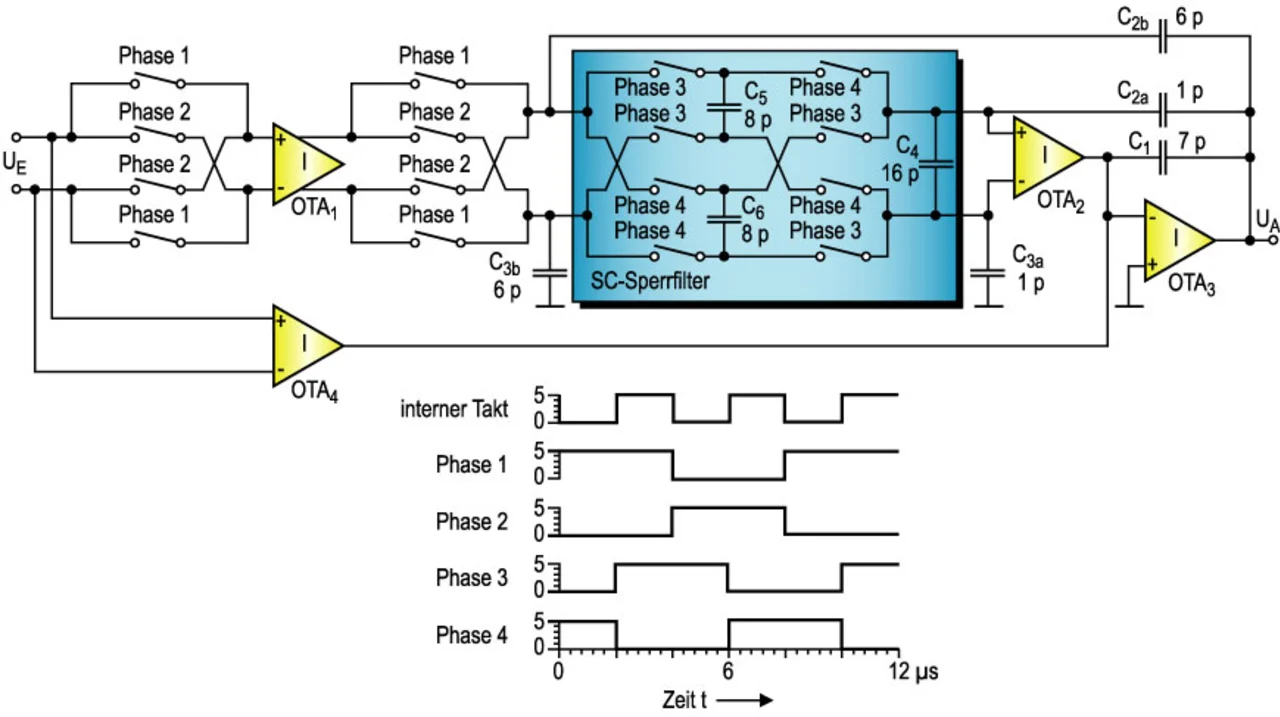

Bild 10 zeigt die konkrete Realisierung des chopperstabilisierten Verstärkers mit differenziellem Signalpfad für V1 und das Sperrfilter. Zu beachten ist, dass die Signalsymmetrie die Implementierung eines dritten Kondensators C3 erfordert.

Während der Phasen 1 und 2 wird das Eingangssignal moduliert. Während der Phasen 3 und 4 arbeiten die beiden Kondensatoren C5 und C6. Während C5 mit dem Ausgangsstrom von OTA1 aufgeladen wird, wird die Ladung von C6 zum Integrator OTA2 übertragen, und umgekehrt. Das Eingangssignal wird hierbei zweimal moduliert: Einmal durch die Eingangsschalter von OTA1 und ein zweites Mal durch die Ausgangsschalter. Die Polarität bzw. Richtung des Ausgangsstroms von OTA1 bleibt während der Phasen 1 und 2 gleich. Die Offset-Spannung, oder vielmehr der Offset-Strom, wird jedoch nur einmal durch die Ausgangsschalter moduliert. Die Flussrichtung wechselt von Phase 1 zu Phase 2.

Jobangebote+ passend zum Thema

Während der ersten Hälfte von Phase 3 (d.h. T/2 der Taktperiode) sind die Schalter von Phase 1 aktiv und C5 wird mit dem Ausgangsstrom von OTA1, ISIG + IOS, aufgeladen. Während der zweiten Hälfte von Phase 3 sind die Schalter von Phase 2 aktiv und die Richtung des Offset-Stroms wechselt. C5 wird dann mit ISIG – IOS geladen.

Die Kondensatorladung ergibt sich aus Q = IC x t mit t = T/2 und IC1 = ISIG + IOS und IC2 = ISIG – IOS. Nach Abschluss von Phase 3 hat C5 somit die Ladung QC5 = (ISIG + IOS) x T/2 + (ISIG – IOS) x T/2 = ISIG x T. Die „offsetfreie“ Ladung wird dann während Phase 4 zur nächsten Stufe übertragen, wo die gleiche Prozedur auf C6 angewandt wird.

Während die große Dämpfung des Sperrfilters die Ausgangswelligkeit beseitigt, kann sie auch in einem gewissen Maße das Signal ausfiltern. Durch Integration und Übertragung ergibt sich eine Signalverzögerung, die je nach Beschaltung der Kompensationskondensatoren die Schaltung unterschiedlich beeinflusst.

Die Kondensatoren C2 und C3 wurden in „a“- und „b“-Anteile aufgeteilt. Teil „b“ gibt den Großteil der Kompensation an den Filtereingang zurück (C2b = 6 pF), wodurch die zeitkontinuierliche Übertragung des Signalpfads erhalten bleibt. Der kleinere Teil „a“ (C2a = 1 pF) geht zum Filterausgang zurück und liefert eine ausreichende Schleifenstabilität. Das komplexe Kompensationsschema ist für einen leichten Anstieg des Grundrauschens oberhalb von 20 kHz verantwortlich.

Da die Rauschleistungsdichte eines Verstärkers umgekehrt proportional zu seinem Ruhestrom ist, stellt das Produkt en2 x Ir einen besonders guten Vergleichswert dar und zeigt, wieviel zusätzlicher Ruhestrom notwendig ist, um das restliche Basisband-Rauschen nach der Offset-Eliminierung auf den gewünschten Wert zu reduzieren. Ein weiteres, vertrauteres Vergleichsmaß ist das Verhältnis von Transitfrequenz zu Ruhestrom, ft/Ir, das angibt, welche Bandbreite pro µA erzielt wurde. In beiden Bereichen zeigt der OPA333 wesentlich bessere Werte als sein nächster Konkurrent (Tabelle).

| IC | OPA333 | AD8628 | ICL7650 | LTC2054 | OPA335 | AD8551 |

| Baujahr | 2006 | 2005 | 2005 | 2004 | 2002 | 2002 |

| Chopperfrequenz fCH [kHz] | 125 | 15 | - | - | - | - |

| Auto-Zero-Frequenz fAZ [kHz] | - | 15 | 0,25 | 1 | 10 | 4 |

| Offsetspannung UOS [µV] | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |

| Eingangsruhestrom IB [pA] | 70 | 30 | 5 | 1 | 70 | 10 |

| Transitfrequenz ft [kHz] | 350 | 2500 | 2000 | 500 | 2000 | 1500 |

| Äquivalente Rauschspannung en [nV/√Hz] | 55 | 22 | 25 | 85 | 55 | 42 |

| Ruhestrom Ir [µA] | 15 | 1100 | 2000 | 150 | 285 | 975 |

| en2 x Ir [nV2 x µA] | 45 | 532 | 1250 | 1084 | 862 | 1720 |

| ft/Ir [kHz/µA] | 23 | 2 | 1 | 3 | 7 | 2 |

| Ein Vergleich des OPA333 mit einigen früheren Zero-Drift-Verstärkern - nach dem Auto-Zero- und Chopping-Prinzip. Die auf den Ruhestrom bezogenen Kennwerte in den letzen beiden Zeilen veranschaulichen, wie sparsam der OPA333 arbeitet. | ||||||

| [1] | www.ti.com/corp/docs/landing/opa333/index.htm |

| [2] | Kugelstadt, Th.: Kombination von hoher Verstärkung mit Präzision. Elektronik 2006, H. 4, S. 48ff. |

| [3] | Kugelstadt, Th.: Instrumentenverstärker finden die Nadel im Heuhaufen. Elektronik 2005, H. 21, S. 54ff. |

| [4] | Kugelstadt, Th.: Selbst ist der Verstärker. Elektronik 2005, H. 9, S. 60ff. |

| [5] | Paine, R.; Carter, N.: Der ideale Operationsverstärker. Elektronik 2005, H. 2,S. 50ff. |

| [6] | Maier, O.: Präzision dank Differenzsignalen. Elektronik 2004, H. 22, S. 108ff. |

| [7] | Oppitz, C.: Aktive Filter in der Praxis. Elektronik 2004, H. 9, S. 70ff. |

| Dipl.-Ing. Thomas Kugelstadt ist gebürtiger Frankfurter. Nach einer Lehre zum Feingeräteelektroniker bei Hartmann & Braun und anschließendem Wehrdienst als Sonarelektroniker studierte er Nachrichtentechnik an der FH Frankfurt. Danach arbeitete er für die Firmen ATIS und Siemens als Entwicklungsingenieur für analoge Schaltungen im Telekombereich. 1990 wechselte er zu Texas Instruments und übernahm dort mehrere internationale Applikationstätigkeiten in Europa, Asien und den USA. Heute ist er als Senior-Systemingenieur für die technische Betreuung europäischer Industriekunden zuständig. Er befasst sich mit der Definition neuer analoger High-Performance-Bausteine und der Entwicklung von Schaltungen zur Erfassung und Verarbeitung analoger Kleinstsignale. epic@ti.com |

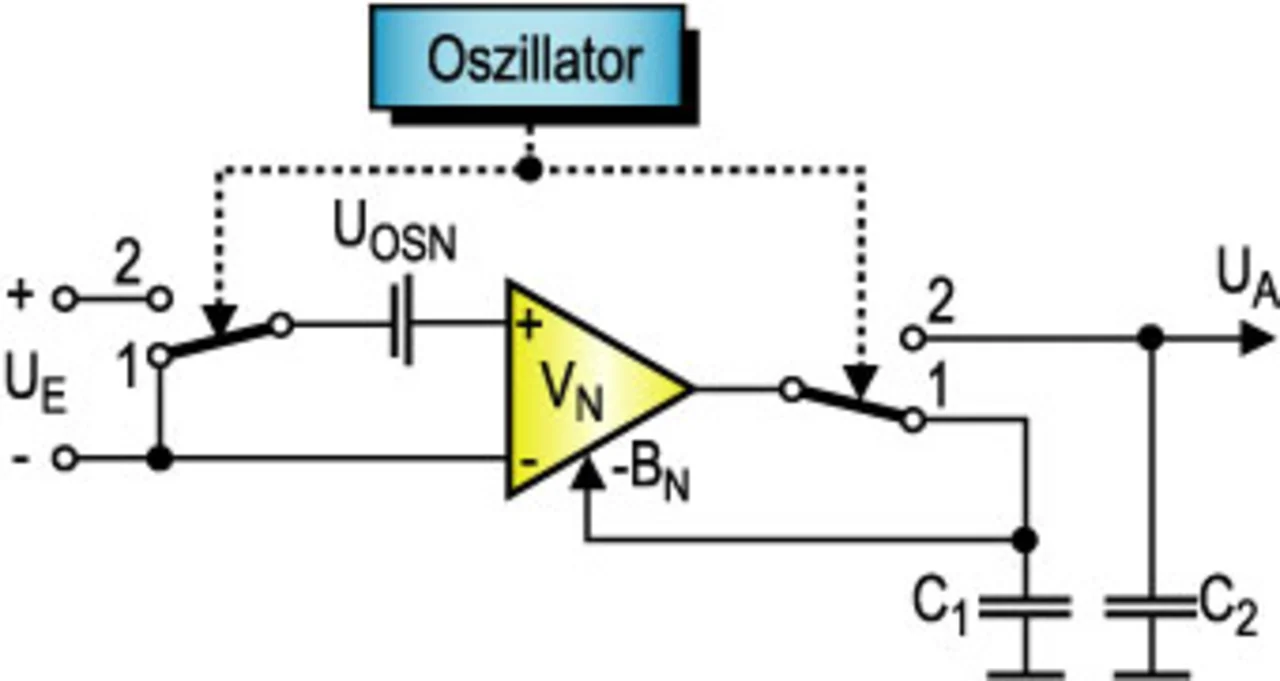

Auto-Zeroing besteht aus zwei Phasen: einer nullabgleichenden Phase und einer Verstärkungsphase (Bild 6). In der nullabgleichenden Phase (1) misst der Verstärker seinen eigenen Offset und speichert ihn im Kondensator C1. Während der Verstärkungsphase (2) misst der Verstärker die Eingangsspannung plus den Offset und zieht den zuvor gespeicherten Offsetwert von dem gestörten Eingangsignal ab. Das resultierende offsetfreie Ausgangssignal wird in C2 gespeichert und dient als Korrekturspannung für den Hauptverstärker.

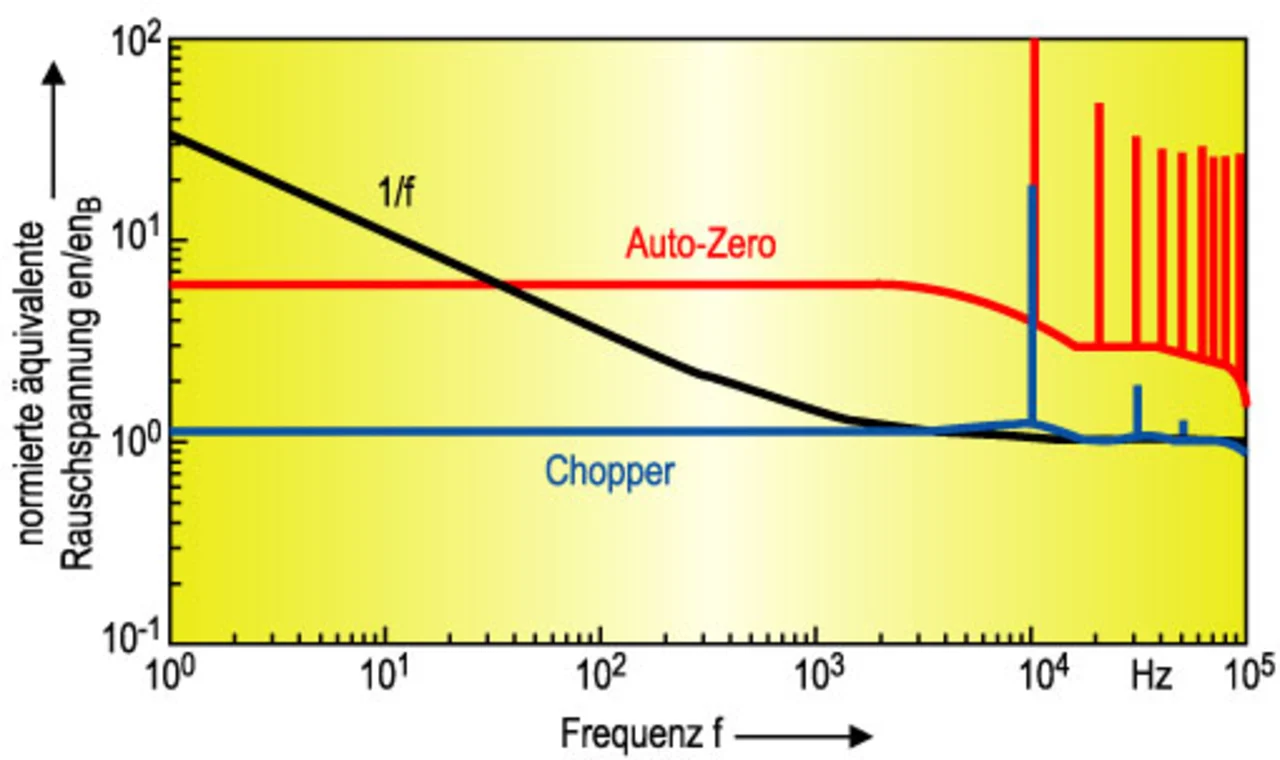

Aufgrund seiner Funktion zur Erfassung und Erhaltung der Offset-Spannung ist der Auto-Zero-Verstärker (AZV) ein getastetes System, das für Aliasing- und Falteffekte anfällig ist. Bei Gleichspannung und niedrigen Frequenzen ändern sich die Rauscheigenschaften in der Zeitdomäne langsam und die Subtraktion zweier aufeinander folgender Rauschwerte ergibt eine echte Aufhebung. Bei höheren Frequenzen verringert sich diese Korrelation, und Subtraktionsfehler erzeugen Breitband-Faltungskomponenten im Basisband, wo sie den Löwenanteil des Basisbandrauschens ausmachen.

Bild 7 zeigt, dass der AZV Offset und 1/f-Rauschen beseitigt – allerdings auf Kosten eines erheblich angehobenen Basisbandrauschens.

Da die Rauschleistungsdichte einer Verstärkereingangsstufe umgekehrt proportional zu ihrer Transkonduktanz (en2 = 2/3 x 4 kT/V) und V proportional zum Ruhestrom (V ≈ Ir) ist, ist die Leistungsdichte umgekehrt proportional zum Ruhestrom: en2 ≈ 1/Ir. Um daher das Basisband-Rauschen eines Auto-Zero-Verstärkers auf den gewünschten Wert zu reduzieren, muss das anfängliche Eingangs-Rauschen durch ein erhebliches Anheben des Ruhestroms abgesenkt werden, was dem eigentlichen Zweck einer geringen Leistungsaufnahme entgegenwirkt.

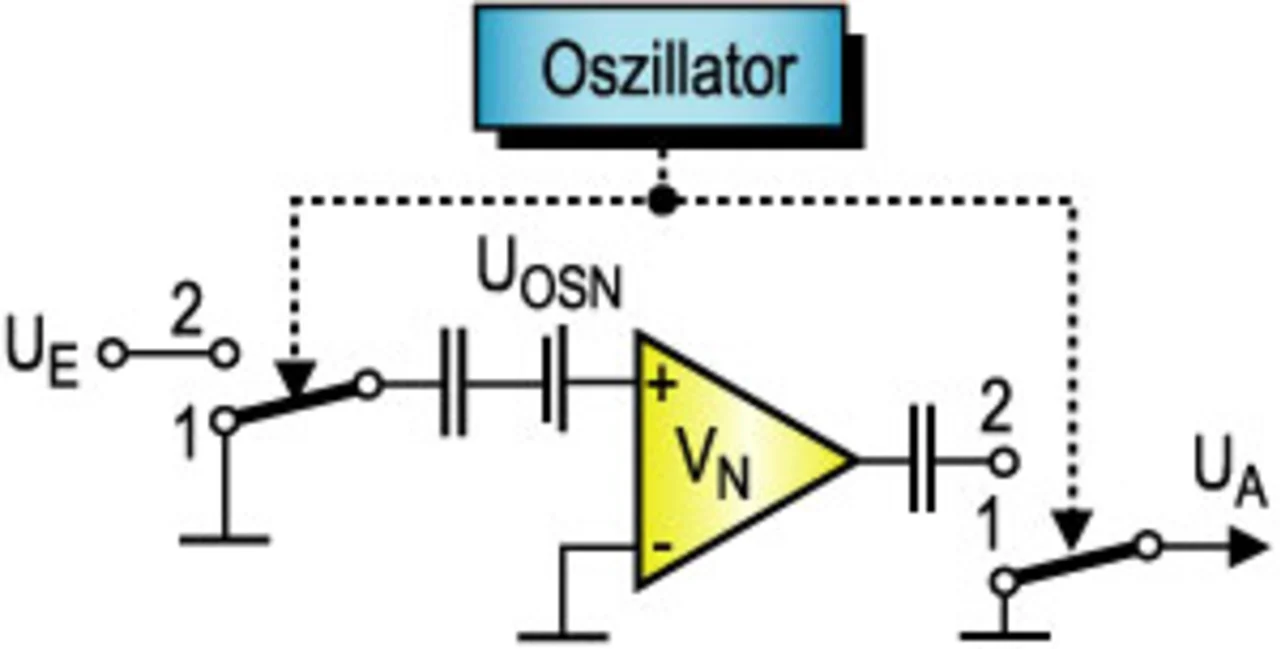

Im Gegensatz zum AZV bringt der Chopperverstärker keine Aliasing-Faltungskomponenten ins Spiel. Wie Bild 8 zeigt, moduliert ein Chopper einfach seinen Offset und sein niederfrequentes Rauschen auf höhere Frequenzen. Hier wird das Rauschen nicht abgetastet, sondern lediglich periodisch invertiert, ohne dass die allgemeinen Eigenschaften des Rauschens im Zeitbereich verändert werden. Die Leistungsdichte des Chopper-Ausgangs-Rauschens ergibt sich zwar aus einer Summierung in der Choppermodulation – wie beim Abtast-Halte-Prozess im AZV –, die Replika (nur ungerade Oberwellen) fallen jedoch sehr schnell über eine 1/n2-Funktion ab, was ihren Beitrag zum Basisband vernachlässigbar macht.

Wie Bild 7 zeigt, ist bei Chopperfrequenzen oberhalb der Rausch-Eckfrequenz das weiße Rauschen des Basisbands am Ausgang nur geringfügig höher als das ursprüngliche weiße Rauschen. Hierdurch wird ein Ansteigen des Ruhestromes vermieden und deshalb eignet sich der Chopperverstärker für Anwendungen mit geringster Leistungsaufnahme.

Ausgangsrauschfilter

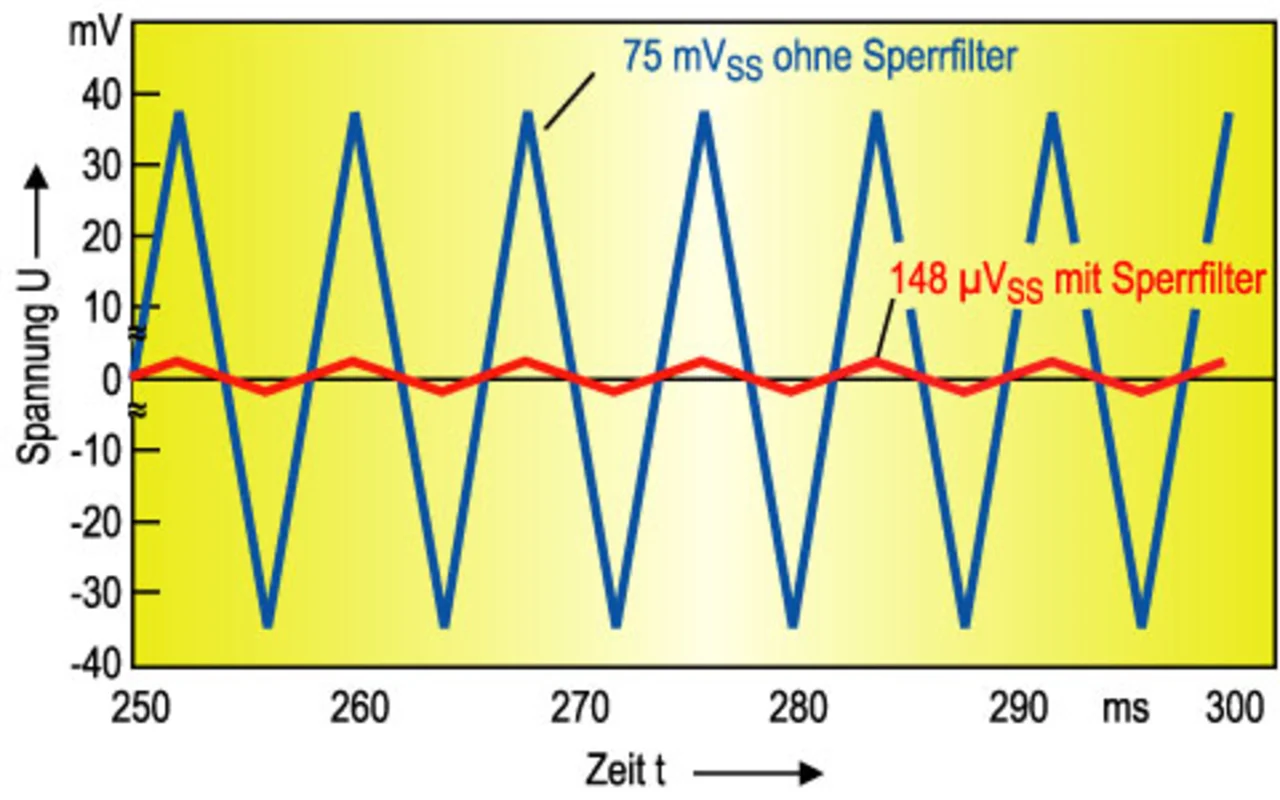

Während der Chopper keine Breitband-Faltungskomponenten im Basisband hat, moduliert der Chopping-Vorgang jedoch den Offset oder das Gleichspannungs-Rauschen in den höheren Frequenzbereich, in dem es zuvor kein Rauschen gab, und erzeugt so eine hohe Ausgangswelligkeit. Im OPA333 dient zur Offset-Eliminierung ein SC-Tiefpassfilter, dessen Sperrfrequenzen bei der Chopperfrequenz und deren Oberwellen liegen. Die Filter-Übertragungsfunktion verringert die Ausgangswelligkeit um einen Faktor von mehr als 500. Bild 9 zeigt den Unterschied in der Ausgangswelligkeit mit und ohne Filter.

- Zero-Drift-Verstärker mit niedriger Stromaufnahme

- Das endgültige Verstärkersystem

- Mehrstufiger stabilisierender Verstärker