Entwicklung eines flexiblen, skalierbaren digitalen Audioverstärkers

Klasse D auf einem Chip

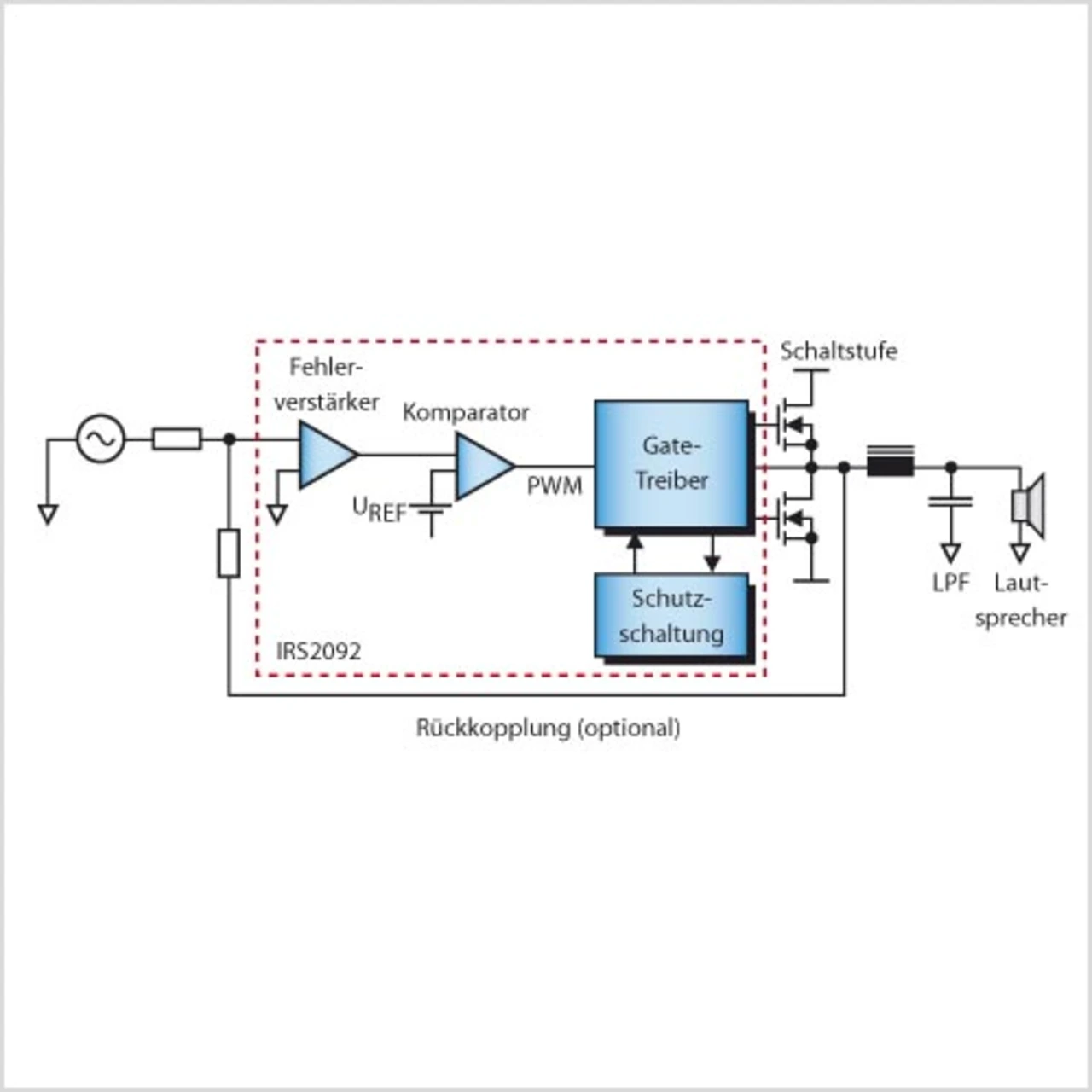

Zur Realisierung eines Klasse-D-Audioverstärkers sind die vier Funktionsblöcke Fehlerverstärker, PWM-Komparator, Gate-Treiber sowie Schutzschaltungen erforderlich. Durch die Integration dieser Blöcke inklusive des Überlastungsschutzes – die aus Entwicklersicht kostenintensivste, platz- und zeitraubendste Funktion – in einem IC wird die Entwicklung erheblich vereinfacht.

Entwicklung eines flexiblen, skalierbaren digitalen Audioverstärkers

Zur Realisierung eines Klasse-D-Audioverstärkers sind die vier Funktionsblöcke Fehlerverstärker, PWM-Komparator, Gate-Treiber sowie Schutzschaltungen erforderlich. Durch die Integration dieser Blöcke inklusive des Überlastungsschutzes – die aus Entwicklersicht kostenintensivste, platz- und zeitraubendste Funktion – in einem IC wird die Entwicklung erheblich vereinfacht.

Jobangebote+ passend zum Thema

Klasse-D-Audioverstärker werden im Vergleich zu Klasse-A/B-Entwicklungen wegen ihres kleineren Formfaktors ohne Abstriche an die Tonqualität immer populärer. Allerdings ist in der Design-Phase darauf zu achten, dass die PMW-Umschaltung gut geschützt ist, da ein Klasse-D-Verstärker im Gegensatz zu anderen Audioverstärker-Klassen nicht schrittweise eingeschaltet werden kann.

Der ausgangsseitige MOSFET muss im vollen Einschalt- oder Abschaltzustand sein, um einen durch übermäßige Verlustleistung verursachten Fehler zu vermeiden.

Aufgrund seiner Topologie besteht ein Klasse-D-Verstärker aus mehreren Funktionsblöcken (Bild 1). Jeder dieser Blöcke weist eine unterschiedliche Betriebsart auf.

Ein typischer Klasse-D-Verstärker enthält zusätzlich zum Demodulations-Tiefpassfilter notwendigerweise die vier folgenden Funktionen:

- Fehlerverstärker

Theoretisch arbeitet ein Klasse-D-Verstärker linear. In Wirklichkeit jedoch weist er viele Abweichungen auf, beispielsweise eine endliche Schaltzeit, Über-/Untersteuerungen sowie Schwankungen der Spannungsversorgung. Ein Fehlerverstärker korrigiert dies in der Ausgangsstufe, indem er das Audiosignal am Ausgang mit dem eingangsseitigen Audiosignal vergleicht. - PWM-Komparator

Sobald der Fehlerverstärker das eingangsseitige Audiosignal so verarbeitet, dass am Ausgang eine dem Eingangssignal proportionale Form anliegt, wandelt der Komparator dieses Analogsignal in ein pulsbreitenmoduliertes Signal (PWM) um. - Gate-Treiber- und MOSFET-Schaltstufe

Die Gate-Ansteuerstufe erhält das auf Masse-Potential bezogene PWM-Signal vom Komparator und setzt den Pegel auf die Gate-Treibersignale um, die auf den Source-Anschluss der High-Side- und Low-Side-MOSFETs bezogen sind. An der Gate-Ansteuerstufe wird zwischen jedem Durchlasszustand eine Totzeit eingefügt, um gleichzeitige Durchlasszustände der High- und Low-Side-MOSFETs zu verhindern. - Überlastungsschutz

Eine Schutzschaltung sorgt dafür, dass der MOSFET im Falle einer Überlast nicht ausfällt. In Klasse-D-Verstärkern ist die Verlustleistung im MOSFET proportional zum Quadrat des Laststroms. Ein Überlastschutz misst den Ausgangsstrom und legt eine Überlastgrenze fest.

In einem Klasse-D-Verstärker verstärkt der MOSFET das Signal. Die Genauigkeit hängt von der Gate-Treiberstufe ab, bei der eine präzise Gate-Ansteuerung entscheidend für den Erhalt einer guten Audio-Ausgabe ist. Der Gate-Treiber muss eine geringe Impulsbreitenverzerrung aufweisen sowie eine gute Abstimmung zwischen den High-Side- und Low-Side-Gate-Treiberstufen bieten, beides sind kritische Elemente zur Verkürzung der Totzeit, um Linearität zu erreichen.

Der Überlastungsschutz kann sowohl eine komplizierte als auch eine kostspielige, zeit- und platzraubende Funktion sein. Zur Erfassung des Laststroms wird im Allgemeinen eine auf einem externen Shunt-Widerstand basierende Strommessung eingesetzt. Bei dieser Schutzart sind jedoch zahlreiche Dinge zu beachten, beispielsweise die Auswahl des Shunt-Widerstands, die Rauschfilterung sowie die Beseitigung von zusätzlichem Schaltrauschen, das infolge der zusätzlichen Streuinduktivität im kritischen Stromkreispfad der Leistungsstufe erzeugt wird. Im integrierten Baustein-IC ist der Überlastungsschutz eingebaut. Der RDS(on)-basierte Schutz des MOSFET überwacht den Ausgangsstrom und fährt die PWM herunter, wenn der Ausgangsstrom einen vorher festgelegten Schwellenwert überschreitet. Um die MOSFETs der neuen Generation mit höherer Schaltgeschwindigkeit zu nutzen, ist es wichtig, dass sich keine zusätzlichen Komponenten im entscheidenden Leistungsstrompfad befinden. Zusätzlich reduziert der große positive Temperaturkoeffizient des MOSFET-RDS(on) die Überstromschwelle mit der Sperrschichttemperatur, was die Sicherheit verstärkt.

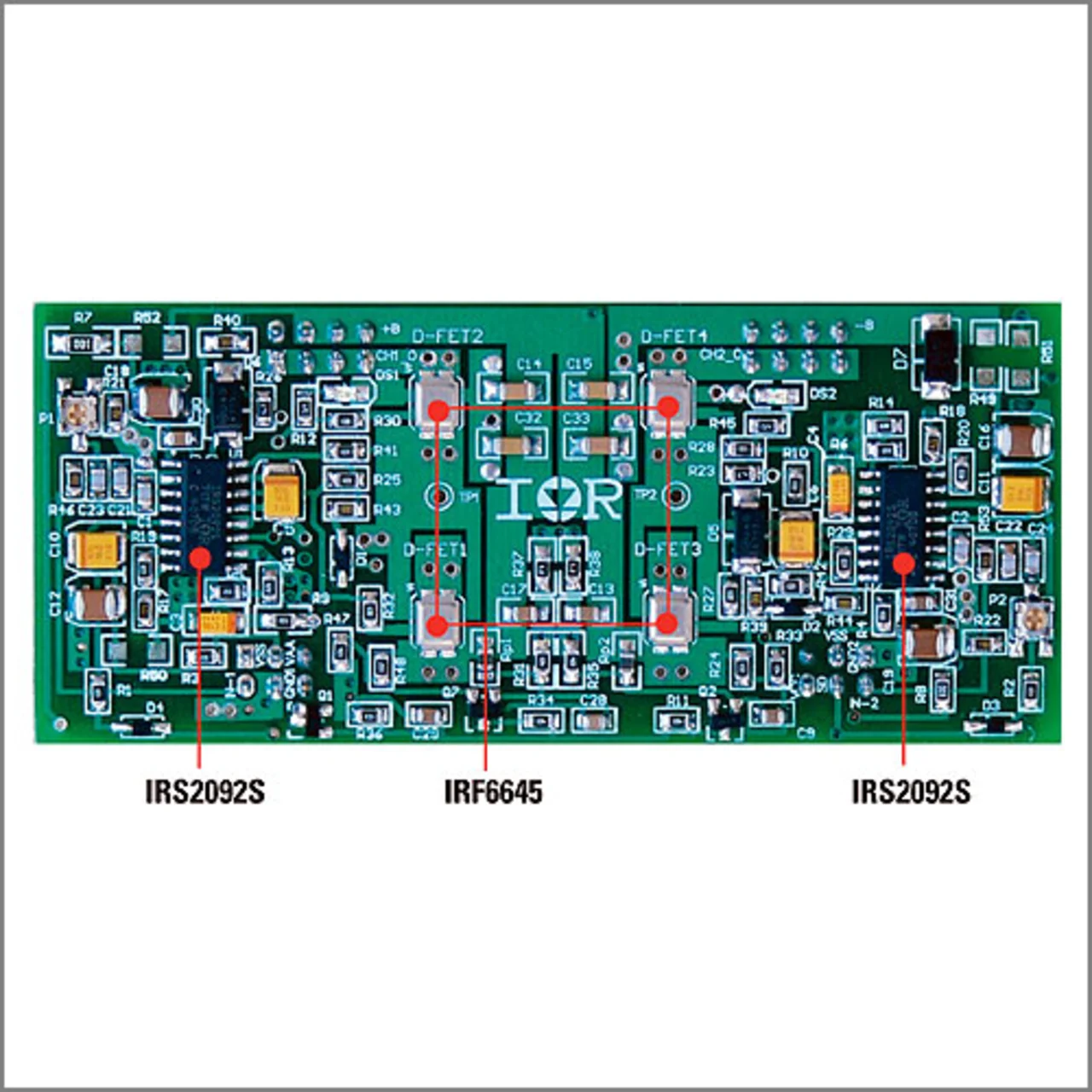

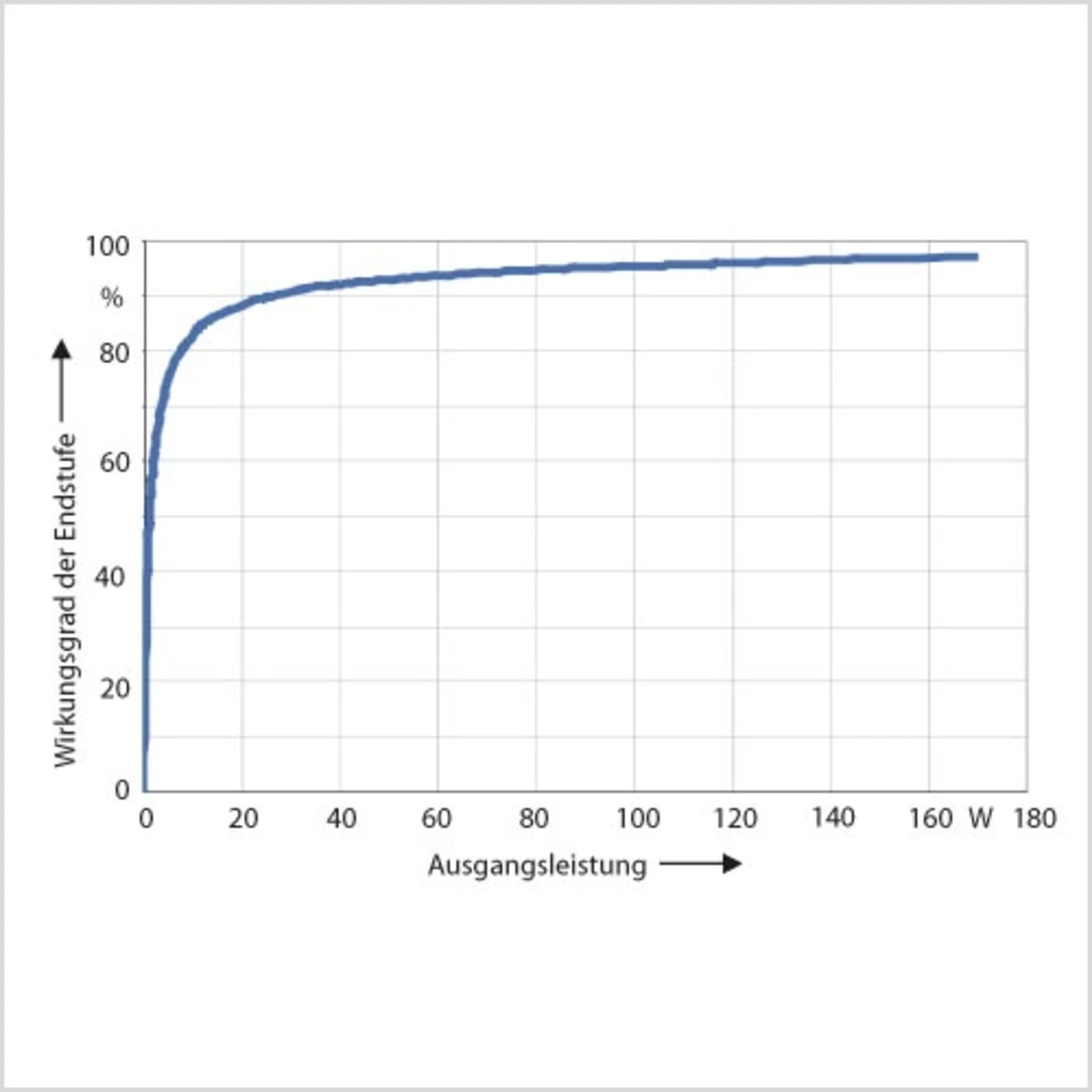

Ein integriertes IC kann die mühsamen Routinearbeiten bei der Entwicklung von Klasse-D-Verstärkern reduzieren, die oft ein sehr spezielles Fachwissen voraussetzen. Bild 3 zeigt das Referenzdesign eines 120-W-Klasse-D-Verstärkers unter Verwendung des IRS2092 sowie des DirectFET-MOSFET IRF6645. Der Verstärker verwendet eine selbst schwingende PWM-Struktur, die eine hohe Leistung sowie eine einfache Konfiguration ermöglicht. Er weist eine Audio-Leistung auf, die mit einem Klasse-A/B-Verstärker vergleichbar ist (Bild 4), benötigt dabei jedoch eine kleinere Montagefläche und ermöglicht eine Skalierung, wenn dies durch entsprechende Entwicklungsanforderungen erforderlich ist. fr

- Klasse D auf einem Chip

- Literatur

- Ein integrierter und flexibler Lösungsansatz