Betriebssysteme

Kostenlos - bis das Geschäft läuft

Fortsetzung des Artikels von Teil 1

Linux für Gateways

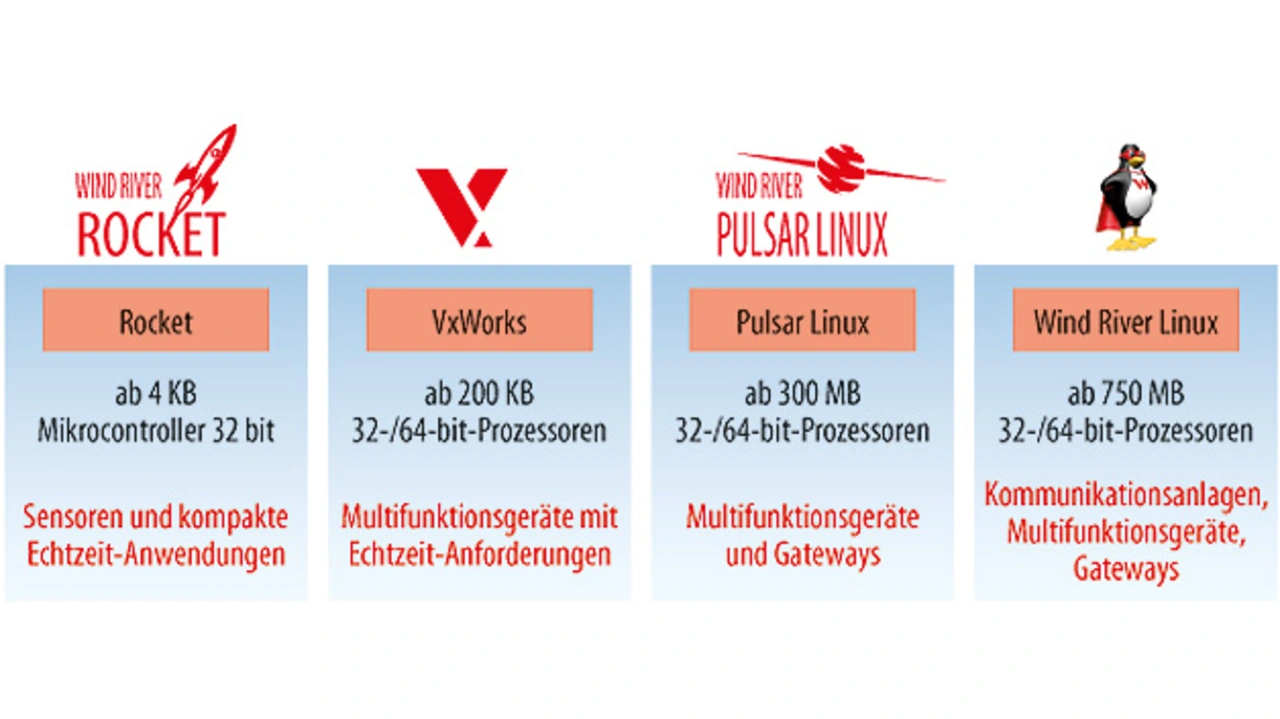

Pulsar ist eine kompakte Linux-Distribution auf Yocto-Basis, die im Binärformat etwa 250 MB benötigt. Mit ein paar Zusatzpaketen werden rund 300 MB erreicht – für ein Linux-System relativ wenig. Pulsar wird vom „großen Bruder“ Wind River Linux abgeleitet und dient als Betriebs-Software für Multifunktionsgeräte oder kleinere Gateways.

Beide Betriebssysteme, Rocket und Pulsar, wird es für Intel- und ARM-Prozessorsysteme geben. Der Quellcode von Rocket ist unter Apache-2-Lizenz als Open Source verfügbar. Für den Zugriff auf den Pulsar-Quellcode braucht der Programmierer eine kommerzielle Wind-River-Linux-Lizenz und das Build-System von Wind River. Das ist aber laut Wind River weder nötig noch gewünscht – hier kommt das neue Geschäfts- und Entwicklungsmodell ins Spiel: Der Entwickler soll mit dem Quellcode überhaupt nicht in Berührung kommen. Beide Betriebssysteme werden in binärer Form kostenlos abgegeben. Die Binaries entwickelt Wind River in Kooperation mit Prozessorherstellern, die die Entwicklungskosten mittragen. Dadurch braucht der Entwickler kein Board Support Package mehr und die gesamte Hardware-/Software-Integration entfällt.

Der Nachteil: die Auswahl an Prozessormodulen ist recht übersichtlich. Für den Anfang sind gar nur zwei Plattformen wählbar: ein Minnowboard Max (Intel-Atom-Architektur) mit Pulsar Linux und ein Galileo-Board der zweiten Generation – Arduino-kompatibles Modul mit Intel-Quark-Prozessor. Außerdem soll demnächst noch das Freedom Board K64F von NXP mit einer Kinetis-MCU mit ARM-Cortex-M4-Kern hinzukommen.

Jobangebote+ passend zum Thema

Ohne Cloud läuft nichts

Für den Entwickler sind die Betriebssysteme für diese Mikroprozessor-Boards zunächst kostenlos und auch die übliche Entwicklungsumgebung, Wind Rivers Workbench, wird nicht benötigt. Stattdessen registriert sich der Entwickler für einen Zugang in der „Wind River Helix Cloud“ und entwickelt dort seine Apps. Die Entwicklungsumgebung wird also als Cloud-Dienst zur Verfügung gestellt – ebenfalls kostenlos. So soll es möglich sein, binnen zehn Minuten mit der Software-Entwicklung für eines der unterstützten Boards zu beginnen – auch ohne Hardware, denn die Helix Cloud enthält auch einen Simulator, der das gesamte Prozessor-Board nachbildet. Der Software-Test findet ebenfalls in der Cloud statt. Über eine gesicherte Verbindung gelangt das Software Image dann auf die Ziel-Hardware. Das Prozessor-Board im Zielgerät hat dazu einen speziellen Agenten, der für die Verwaltungsfunktionen und Software Updates des Gerätes sorgt.

Mit dieser ersten Inbetriebnahme hat die Wind River Cloud nun aber keineswegs ausgedient. Sie soll den gesamten Lebenszyklus des Geräts begleiten. Der Entwickler kann mit Hilfe der Wind-River-Dienste in der Cloud Geräte verwalten, Updates verteilen und den Anwendern Speicherplatz für das Hochladen von Daten, Rechenkapazität und Algorithmen für Auswertung und Analyse sowie Webseiten für die Präsentation zur Verfügung stellen. Dieser Produktiveinsatz ist dann auch der Punkt, ab dem es nicht mehr kostenlos ist. „Hier wollen wir am Erfolg teilhaben“, sagt Alexander Damisch, Senior Director IoT Solutions bei Wind River.

Mit diesem Geschäftsmodell entfallen hohe Anfangsinvestitionen in Service-Verträge und Entwickler-Lizenzen. Dafür ist die Auswahl bei den Zielsystemen eingeschränkt. Zielgruppen sollen „Maker“ und Integratoren sein, bei denen nicht die Hardware, sondern die App bzw. der Dienst im Mittelpunkt steht. Damit setzt Wind River eher auf innovative Start-ups, die schnell eine Idee ausprobieren wollen und denen die Anpassung der Hardware an die Anwendung nicht so wichtig ist. Wenn sich dann herausstellt, dass eine Idee durchschlagenden Erfolg hat und Geräte in Millionenauflage produziert werden sollen, wird man immer noch das volle Repertoire der Entwicklungswerkzeuge lizenzieren können, um die passgenaue Software für eine kundenspezifische Hardware zu erstellen.

- Kostenlos - bis das Geschäft läuft

- Linux für Gateways