MAKER TOOLS - Entrepreneurs der Stunde

Maker - Startups - Unternehmen

Fortsetzung des Artikels von Teil 1

Technologische Basis der Maker-Bewegung

Die Maker-Bewegung profitiert neben den geschilderten Fähigkeiten von ihrer heterogenen Zusammensetzung und den verfügbaren Tools zur Umsetzung ihrer Produktideen. Beide Einflussfaktoren bilden gleichsam die Basis für unkonventionelle Konzepte und Produkte.

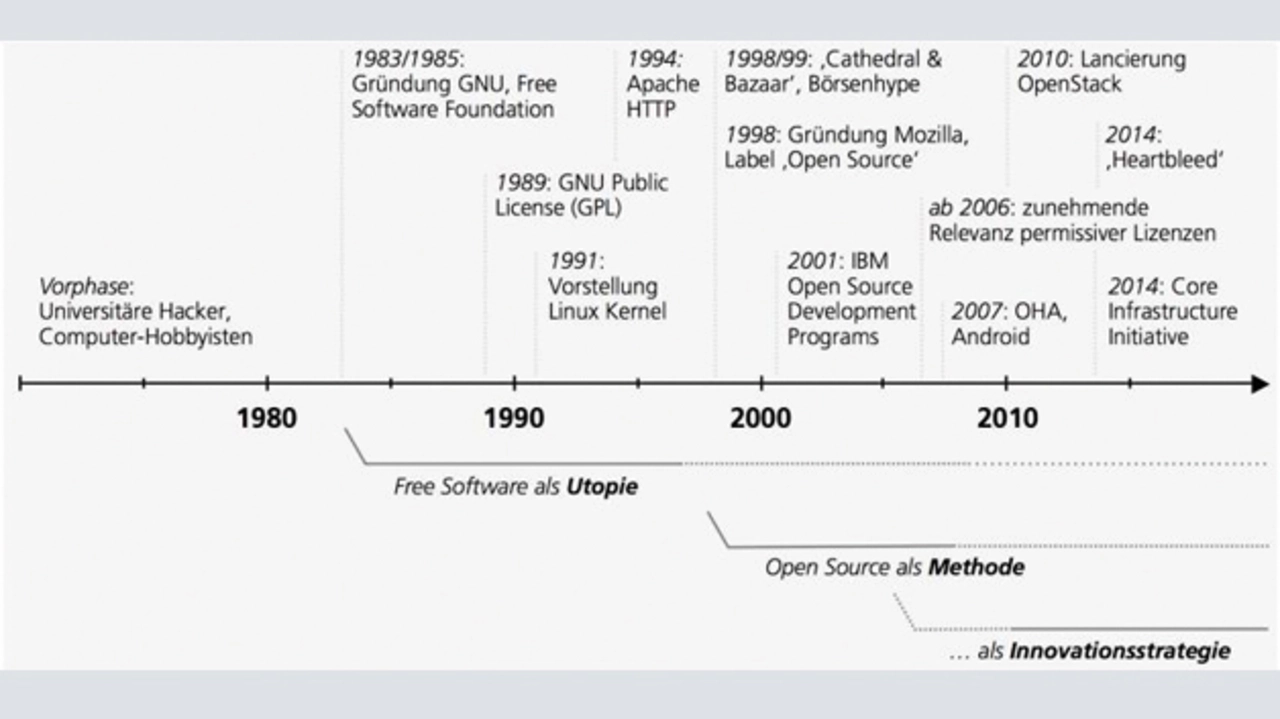

Bei den zur Verfügung stehenden Tools können wir verschiedene Einflussebenen erkennen, die in starkem Maße durch die Open-Source Aspekte im weiteren Sinne geprägt wird. Beginnend in der Hacker- und Hobbyisten-Bewegung und als zentraler Bestandteil der Open-Source-Initiative ist die Offenlegung der Quellcodes von Software. Bild 2 zeigt die Phasen der Open-Source-Software-Entwicklung.

Neben den u.a. in [3] beschriebenen Aspekten der Open-Source-Software-Entwicklung bleibt für die Maker-Bewegung die Nutzung und mögliche Weiterentwicklung vorhandener Software. Neue Projekte lassen sich auf einer breiten Palette von vorhandenen Software-Lösungen aufsetzen, sodass der Projektumfang bei sinkendem Entwicklungsrisiko wesentlich erweitert werden kann. Für Maker steht ein umfangreiches Portfolio an Software zur Verfügung. Neben den klassischen Tools für die Bearbeitung von Texten, Bildern, Videos und Musik stehen die Design-Tools im Vordergrund. Für die Software-Entwicklung stehen leistungsfähige Compiler und Skript-Interpreter ebenfalls als Open Source zur Verfügung.

Weiterentwicklung vorhandener Software

Für die primär als Java-IDE (Integrated Development Environment) geschaffene Eclipse-IDE (https://eclipse.org/) wurden zahlreiche Erweiterungen geschrieben. Es existieren auch Plug-Ins für andere Sprachen. Dazu zählt vor allem das CDT-Projekt, das C und C++ mit der GNU Compiler Collection (GCC, https://gcc.gnu.org/) unterstützt. Des Weiteren gibt es Plug-Ins für Perl, PHP, ColdFusion, Ruby, Python, Lua, C#, Fortran, Ada2005 oder Scala.

Zur Software-Entwicklung für die bei Makern beliebten Arduino-Boards wird eine spezielle Arduino-IDE eingesetzt, die die Programmierung der Arduino-Boards in Wiring/C ermöglicht (https://www.arduino.cc / www.arduino.org). Für die ebenfalls verbreiteten Beagle Bone und Raspberry Pi erfolgt die Programmierung in C/C++, Python, Lua oder den anderen auf Linux-Devices gängigen Programmiersprachen.

Eine weitere Klasse von Software-Tools sind die CAD- und CAM-Tools, die den Designprozess für Leiterplatten und mechanische Konstruktionen unterstützen. Die FH Potsdam initiierte das PCB-Designtool Fritzing (http://fritzing.org/), welches das Zeichnen von Schaltplänen, Visualisieren eines Breadboards bis zur Erstellung der Fertigungsdaten für die Leiterplatte unterstützt. In der FritzingFab kann dann der Prototyp auch gleich bestellt und in Deutschland innerhalb Tagesfrist auch geliefert werden. Mechanische Konstruktionen lassen sich mit Hilfe von FreeCAD (http://www.freecadweb.org/) oder OpenSCAD (http://www.openscad.org/) u.a. erstellen und direkt in die noch zu betrachtenden Manufacturing-Lösungen überführen.

Der Grundgedanke der Open-Source-Software-Entwicklung wurde auch auf die Hardware übertragen. Die Hardware-Grundlagen, wie Layoutdaten für Leiterplatten, Konstruktionsunterlagen oder 3D-druckbare CAD-Dateien werden offengelegt und zur weiteren Verwendung zur Verfügung gestellt. So können beispielsweise über die Plattform Thingiverse.com (http://www.thingiverse.com) 3D-Drucker, Laser-Cutter, CNC-Fräsen und andere Maschinen mit den dort zur Verfügung gestellten Dateien zur Bearbeitung von Werkstücken benutzt werden. Besonders bekannt wurde Thingiverse.com durch Web-Communitys, die sich um die 3D-Drucker-Projekte RepRap und MakerBot versammeln.

Ein interessanter Vergleich unterschiedlicher 3D-Drucker und die Möglichkeit, spezielle Informationen zu diesen herunterzuladen, bietet die Firma German RepRap (https://www.germanreprap.com/3d-druckervergleich). Die German RepRap entwickelt und vertreibt 3D-Drucker auf Basis der RepRap-Technologie sowie 3D-Scanner und Zubehör.

MakerBot, ein Tochterunternehmen von Stratasys Ltd., dessen Gründer Scott Crump 1988 durch Mischen von Wachs und Kunststoff das Fused Deposition Modeling Verfahren (FDM) entwickelte, ist führend auf dem Gebiet der 3D-Druckertechnologie.

3D-Drucker für Leiterplatten

Zu den Kunden dieser Firmen zählen weltweit große Industrieunternehmen aus den Bereichen Architektur, Prototyping, Automotive, Dental- und Medizintechnik, Aerospace und Verteidigung, Bildung und Entertainment sowie Künstler, Formenbauer, Universitäten und Hochschulen, Hobby-Modellbauer wie private Anwender.

Dass 3D-Printer auch zur Erstellung von MultiLayer-Leiterplatten verwendet werden können, zeigt der DragonFly 2020 der israelischen Firma Nano Dimension (www.nano-di.com/3d-printer). DragonFly 2020 eröffnet die Möglichkeit, nur Teile einer Schaltung oder das gesamte Layout zu drucken. Unterschiedliche Schaltungsteile, wie beispielsweise HF-und Digitalteil, können parallel und unabhängig voneinander entwickelt und später zusammengeführt werden. Reduzierung des Entwicklungsrisikos und schnelleres Time-to-Market sind positive Effekte.

Diese additiven Fertigungstechniken sind vom Rapid Prototyping in die Herstellung eingetreten und werden sich dort weiter etablieren. Die Verwendung von additiven Fertigungsverfahren unterscheidet das Direct Digital Manufacturing (DDM) von herkömmlichen Herstellungsverfahren [4].

Laser-Cutter sind schon länger in der Fertigung etabliert, fehlen aber noch weitgehend im semi-professionellen Bereich. Hierfür sind nicht zuletzt die höheren Anschaffungskosten verantwortlich. Deshalb ist es nicht verwunderlich, dass auch in diesem Bereich mit Open-Source-Projekten nach Alternativen gesucht wird. Der vom R&D Studio Nortd Labs (http://labs.nortd.com) entwickelte Open-Source-Laser-Cutter Lasersaur ist ein solches Beispiel.

Als Maker muss man aber die technologische Basis, die hier dargestellt wurde, nicht sein Eigen nennen, sondern kann diese durch unterschiedliche Angebote einfach nutzen. Eine solche Möglichkeit ist beispielsweise das FabLab-Zürich, eine Werkstatt für digitale Fabrikation, wo den Mitgliedern die Nutzung eines umfangreichen Parks an Geräten und Ausrüstung ermöglicht wird. Zur Nutzung durch die Mitglieder steht die folgende Ausrüstung zur Verfügung: CNC-Fräse: VK-Technik PA1260; Laser-Cutter: Epilog 36EXT, HPC LS3040; 3D-Drucker: Ultimaker, MakerBot, Kossel; Schneidplotter: Helo HSP-1360; diverse 2D-Drucker und 2D-Plotter. So ausgerüstet, steht der Umsetzung eigener Ideen kaum noch etwas im Wege.

Jobangebote+ passend zum Thema

- Maker - Startups - Unternehmen

- Technologische Basis der Maker-Bewegung

- Finanzierung von Projekten