Langzeitverfügbarkeit: Wie wird man unabkündbar?

Fortsetzung des Artikels von Teil 1

Keine Kompromisse beim Pinout

Abmaße und Form einer Leiterplatte sind in der Regel über einen sehr langen Zeitraum ohne nennenswerte Schwierigkeiten reproduzierbar. Lediglich die Anzahl der Lagen einer Multilayer-Leiterplatte kann für bestimmte Modulformate ein Problem darstellen. Wird zum Beispiel ein SODIMM-Format als Formfaktor für einen Single-Board-Computer gewählt, darf die Leiterplatte eine bestimmte Dicke nicht überschreiten, sonst passt sie nicht mehr in die entsprechende Fassung.

Verändert sich im Laufe der Jahre die Bauform einiger Chips, ist unter Umständen ein Redesign der Leiterplatte erforderlich, sodass sich die Zahl der Lagen erhöht. Besonders BGA-Gehäuse von CPUs, MCUs und ähnlich komplexe Chips erfordern zahlreiche Leiterplatten-Layer, um die vielen Verbindungen auf kleinstem Raum auf der Leiterplatte zu verdrahten. Hinsichtlich der Steckverbinder ist zu beachten, dass auch für derartige Bauelemente bereits nach einigen Jahren ein Beschaffungsproblem auftreten kann. Aus diesem Grund ist durch den SBC-Hersteller zu gewährleisten, dass den Kunden über die gesamte Lebensdauer auch Steckverbinder zur Modulintegration auf die jeweiligen Trägerboards zur Verfügung stehen.

Das Pinout eines Single-Board-Computers darf sich zeitlebens nicht im Geringsten ändern. Ebenso müssen das Zeitverhalten der Signale (Timing), die jeweilige I/O-Spannung und die elektrischen Charakteristika (0/1-Schaltschwellen, Treiberleistung von Ausgangsstufen, Ein- und Ausgangsströme, usw.) konstant bleiben. Diese Details erscheinen auf den ersten Blick recht nebensächlich, können bei der Langzeitverfügbarkeit aber zu erheblichen Problemen führen. Ändert sich beispielsweise lediglich die Schaltschwelle im Schmitt-Trigger-Eingang eines Schaltkreises, der die Versorgungsspannung überwacht, können beim Einsatz eines vermeintlich kompatiblen Nachfolge-ICs in der Praxis schon Probleme auftreten.

Jobangebote+ passend zum Thema

Ein weiterer Punkt sind die Funktionen einzelner Pins beziehungsweise Pingruppen, die an spezielle Chips gekoppelt sind. So kann zum Beispiel eine Busschnittstelle mit DMA-Unterstützung nach einigen Jahren zum Problem werden, wenn das Spezial-IC, mit dessen Hilfe man diese Pingruppe realisierte, vom Markt verschwindet. Der Modulhersteller kann zwar dann bei einem Redesign einen ähnlichen Chip oder einen FPGA-basierten Nachfolger auf dem Modul einsetzen. Für den Anwender des SBCs ergeben sich aber erfahrungsgemäß einige Unterschiede, die nicht selten ebenfalls Modifikationen in Hard- und Software nach sich ziehen.

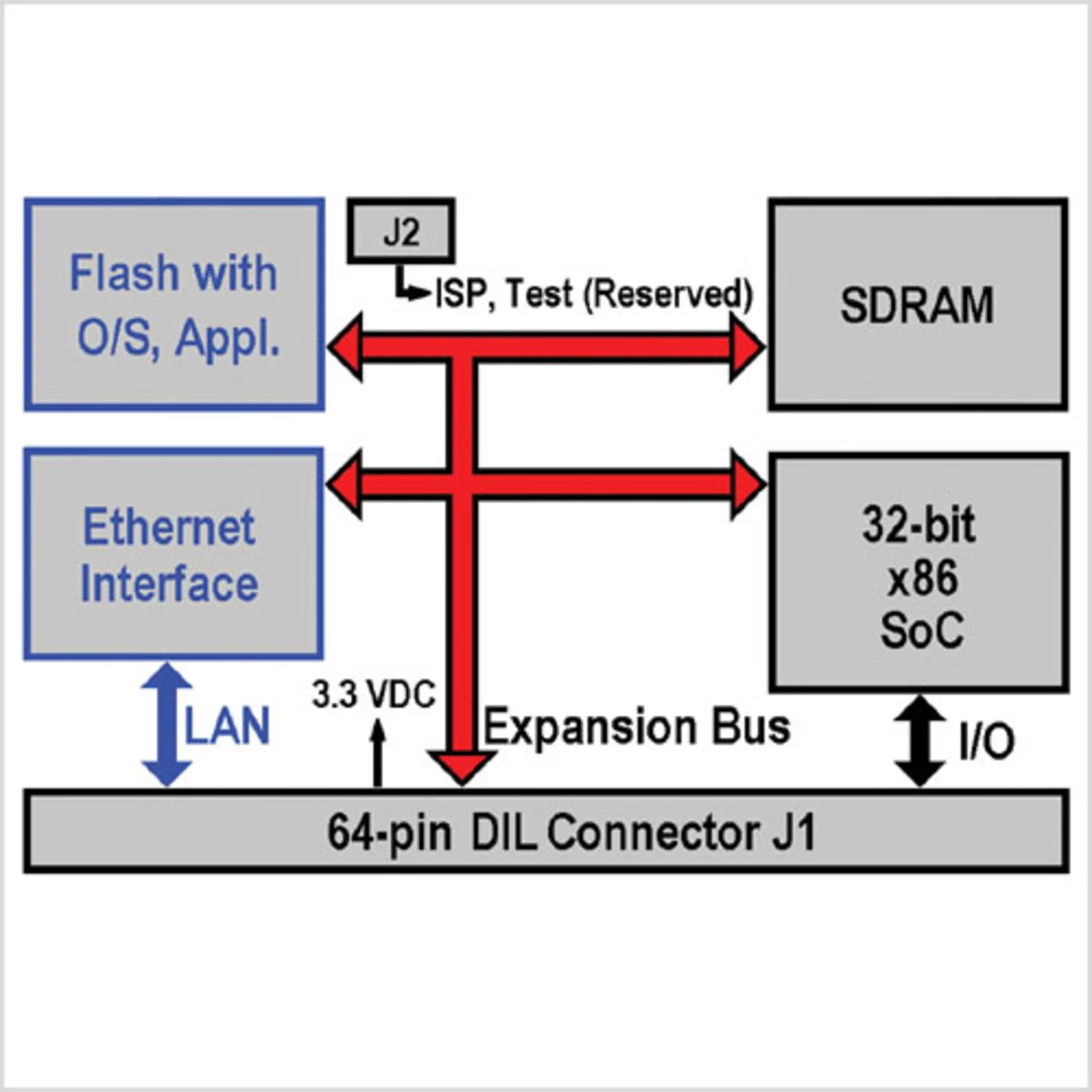

Die Blockschaltung mit CPU/ MCU/SoC, Speicher, I/Os, usw. ist auf den ersten Blick ein völlig unkritischer Punkt. Sie lässt sich ohne nennenswerten Aufwand über einen sehr langen Zeitraum ohne Änderungen aufrechterhalten. Schließlich beschreibt ein derartiges Diagramm keine Realisierungsdetails, sondern nur die Funktionseinheiten und Steckverbinder. Bild 1 zeigt als Beispiel das Blockdiagramm eines x86-basierten DIL/NetPCs. Bis auf den Steckverbinder wurde bei der Entwicklung der Blockschaltung mit Hilfe entsprechender PLM-Werkzeugen (Product Lifecycle Management) sichergestellt, dass jede einzelne Funktionseinheit (LAN, SoC, Flash, DRAM) ausgetauscht werden kann, ohne dass sich dies auf die Hardware- und Software des Anwenders auswirkt.

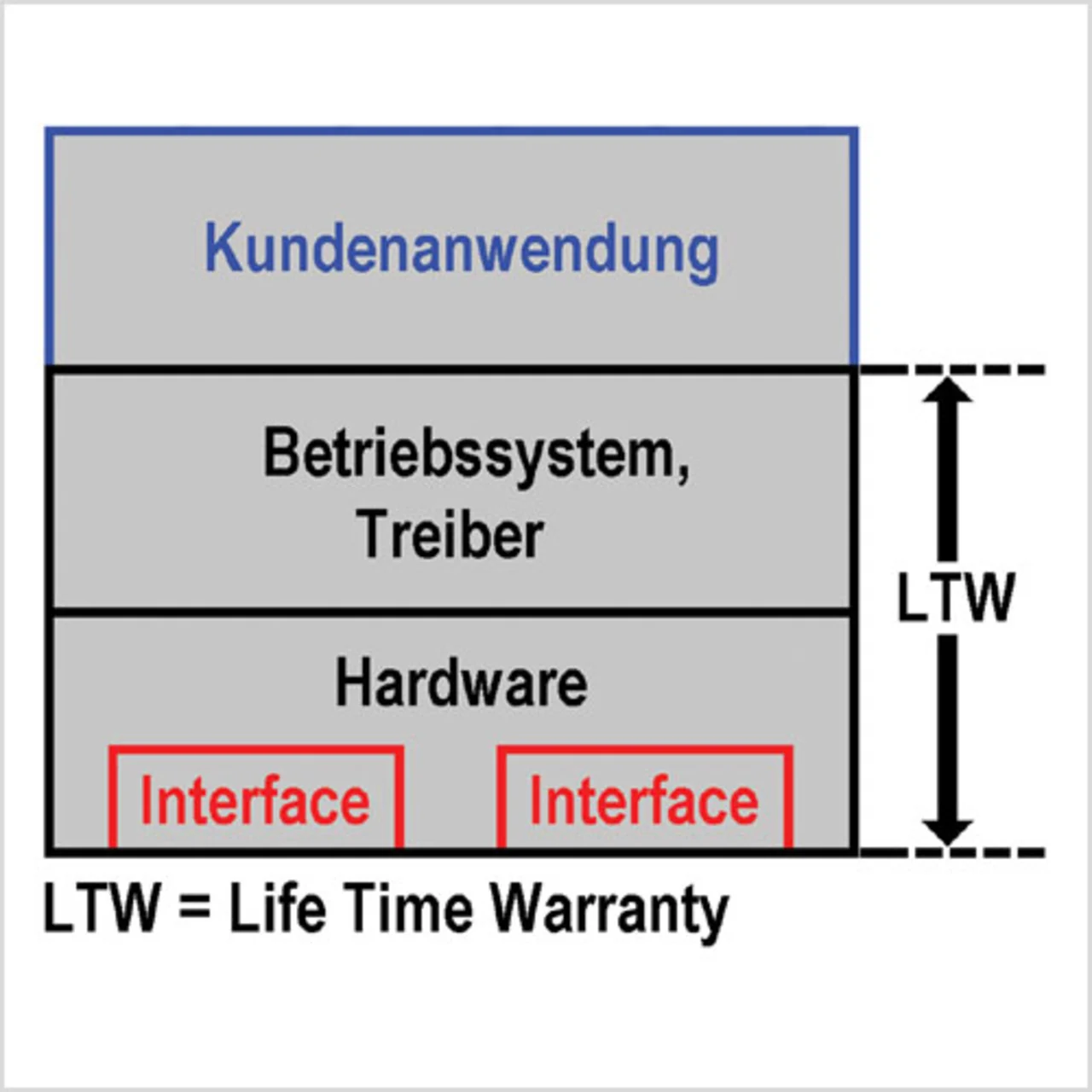

Bei den Softwareschnittstellen wäre zunächst einmal zu unterscheiden, ob der Anwender ein SBC mit oder ohne Betriebssystem geliefert bekommt. Ohne ein vorinstalliertes Embedded-Betriebssystem werden die Softwareschnittstellen durch die Speicher- und I/O-Adressen des SBC (Memory Map, I/O Map) spezifiziert. Da die verwendeten Chips einen solchen Adressraum bestimmen, kann bei einer Lieferung ohne vorinstalliertes Betriebssystem auch keine Garantie für einen Zeitraum abgegeben werden, der länger wäre als die typische Verfügbarkeit der eingesetzten Chips (CPU, MCU, SoC, Flash, I/O-Bausteine, usw.). Würde sich nur ein einziger I/O-Chip ändern, ergäbe sich bereits eine abweichende I/ O-Map, und der Anwender müsste die eigene Software entsprechend anpassen.

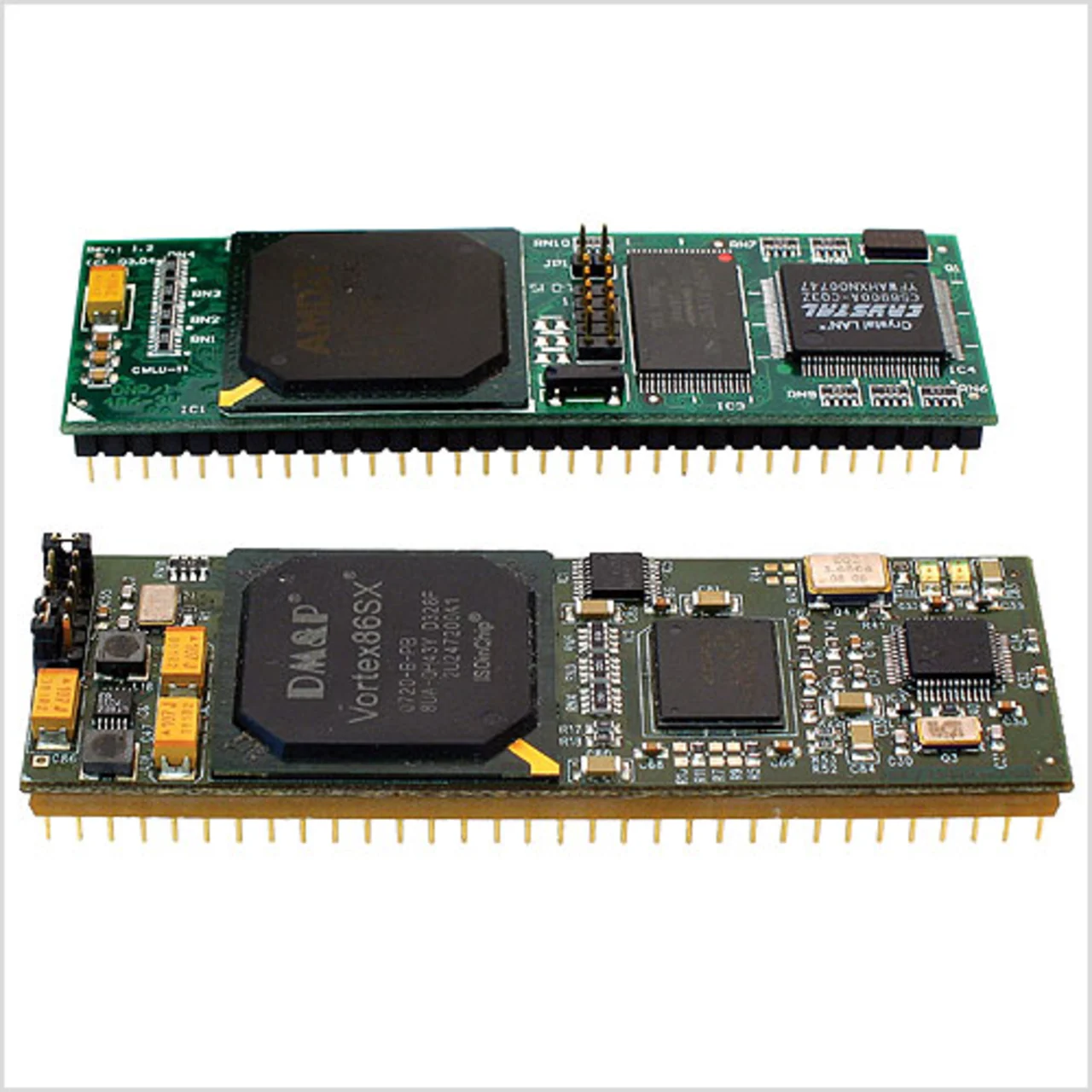

Bei den DIL/NetPCs hat der Hersteller daher von Anfang an das Open-Source-Betriebssystem Linux als vorinstallierte Software gewählt. Es dient als Softwareschnittstelle zu den vom Anwender entwickelten Anwendungen und ist über spezielle Treiberprogramme mit den einzelnen Hardwarekompo-Halle 12 Bild 3: Z wischen dem Vorgänger »DNP/1486 (oben) und dem Nachfolger »DNP/2486« Stand 544 (unten) liegen fast zehn Jahre nenten verbunden (Bild 2). Ein Betriebssystem selbst ist natürlich auch wieder eine Komponente, die hinsichtlich der Produktlebensdauer nicht unproblematisch ist. Es muss unbedingt im Quellcode vorliegen.

Da dies bei Linux der Fall ist, lässt sich auch ein zehn Jahre alter Kernel auf eine neu entwickelte Hardware portieren. Für den Anwender ergibt sich dann eine hundertprozentige Softwarekompatibilität. Er kann die gleichen binären Dateien (Linux Executables) auf Vorgänger und Nachfolger ausführen. Software-Wartungsaufgaben erfolgen sogar mit den absolut gleichen Werkzeugen wie zu Beginn. Weiterhin müssen die Lizenzbedingungen beliebige Änderungen zulassen. Ansonsten ist das Betriebssystem für eine Hardware mit Langzeitverfügbarkeitsgarantie ungeeignet.

Weitere wichtige Parameter sind Versorgungsspannung, Verlustleistung und die Umgebungstemperatur. Spannungen, Ströme und thermische Parameter lassen sich mit entsprechender Erfahrung relativ sicher für einen 20-Jahres-Zeitraum prognostizieren. Das immer noch gültige »Mooresche Gesetz« kann dabei helfen. Bei der Auswahl der I/O-Signalspannung sollte möglichst die Kompatibilität zur nächst höheren I/O-Spannung gewährleistet sein. Auf die Praxis übertragen bedeutet das, ein SBC mit 3,3-V-I/O-Signalen sollte 5-V-tolerant sein. (rh)

Klaus-Dieter Walter

ist Business Development Manager und Mitglied der Geschäftsleitung bei

SSV Software Systems

Telefon 05 11/40 00 00

www.dilnetpc.com

- Langzeitverfügbarkeit: Wie wird man unabkündbar?

- Keine Kompromisse beim Pinout