Mit Batteriebetrieb

Energiesparender Raspberry Pi 2

Fortsetzung des Artikels von Teil 3

Sicher und mobil versorgt

Eine gewöhnliche Power Bank verfügt nicht über die Möglichkeit, den aktuellen Energiezustand per Statusleitung nach außen an einen Raspberry Pi melden zu können, damit er sich dementsprechend verhält. Wenn der Ladezustand der Power Bank jedoch über die Helligkeit einer LED visualisiert wird, ließe sich hier eine Leitung anschließen und das Signal mit dem Raspberry Pi auswerten.

Grundsätzlich kann der Fall auftreten, dass die Versorgungsspannung für den Raspberry Pi ausfällt, sodass das System nicht korrekt heruntergefahren werden kann, sondern ungewollt und abrupt den Betrieb beendet. Eine Beschädigung des Linux-Betriebssystems, insbesondere des Dateisystems, ist dabei weniger zu befürchten, sondern eher, dass geöffnete Dateien, die beispielsweise kontinuierlich mit Messdaten gefüllt werden, beschädigt werden und sich daraufhin nicht mehr lesen lassen. Für das geordnete Herunterfahren eines Computers beim Stromausfall oder auch bei einer nicht in der spezifizierten Toleranz liegenden Versorgung werden traditionell unterbrechungsfreie Stromversorgungen (USV, UPS) eingesetzt. Sie arbeiten mit einem integrierten Akku, der das System so lange am Laufen hält, bis alle Dateien geschlossen und das System heruntergefahren worden ist. Bei aktuellen Computern wird der USB als Kommunikationsschnittstelle zwischen USV und Computer eingesetzt, wozu eine passende Treiber-Software gehört

undefined

Jobangebote+ passend zum Thema

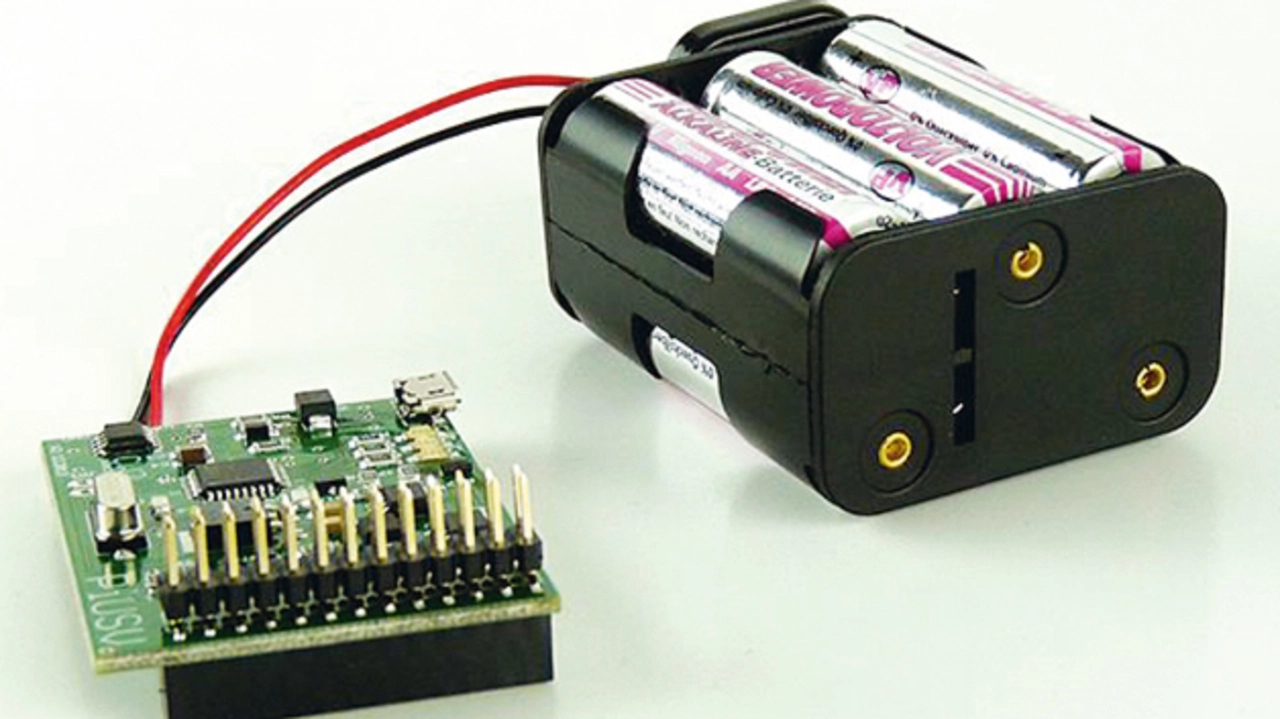

Für den Raspberry Pi werden ebenfalls verschiedene USVs wie etwa Pi USV angeboten (Bild 5). Zum Lieferumfang gehört eine Steuerungsplatine, die auf die GPIO-Leiste des Raspberry Pi zu stecken ist, sowie eine Batteriehalterung für sechs AA-Batterien, die an die Steuerungsplatine angeschlossen wird. Die Spannungsversorgung des Raspberry Pi wird wie üblich per Micro-USB-Anschluss hergestellt. Falls sie ausfällt, tritt die Versorgung mit den Batterien bzw. den Akkus in Aktion. Die dazugehörige Software Pi USV Monitor bietet der Hersteller unter Open Source (www.piusv.de/support) an.

Die verbesserte Pi-USV+-Version kann außerdem mit Akkus arbeiten und diese im Betrieb aufladen. Sie bietet mehr als die Funktion einer reinen USV und stellt eine mobile Spannungsquelle dar, die über zwei Eingänge mit unterschiedlichen Spannungsquellen - auch mit Solarzellen - umgehen kann. Das Pi-USV+-Board ist für die "+"-Modelle und das Modell 2 ausgelegt, erfüllt den HAT-Standard und wird in Deutschland gefertigt.

undefined

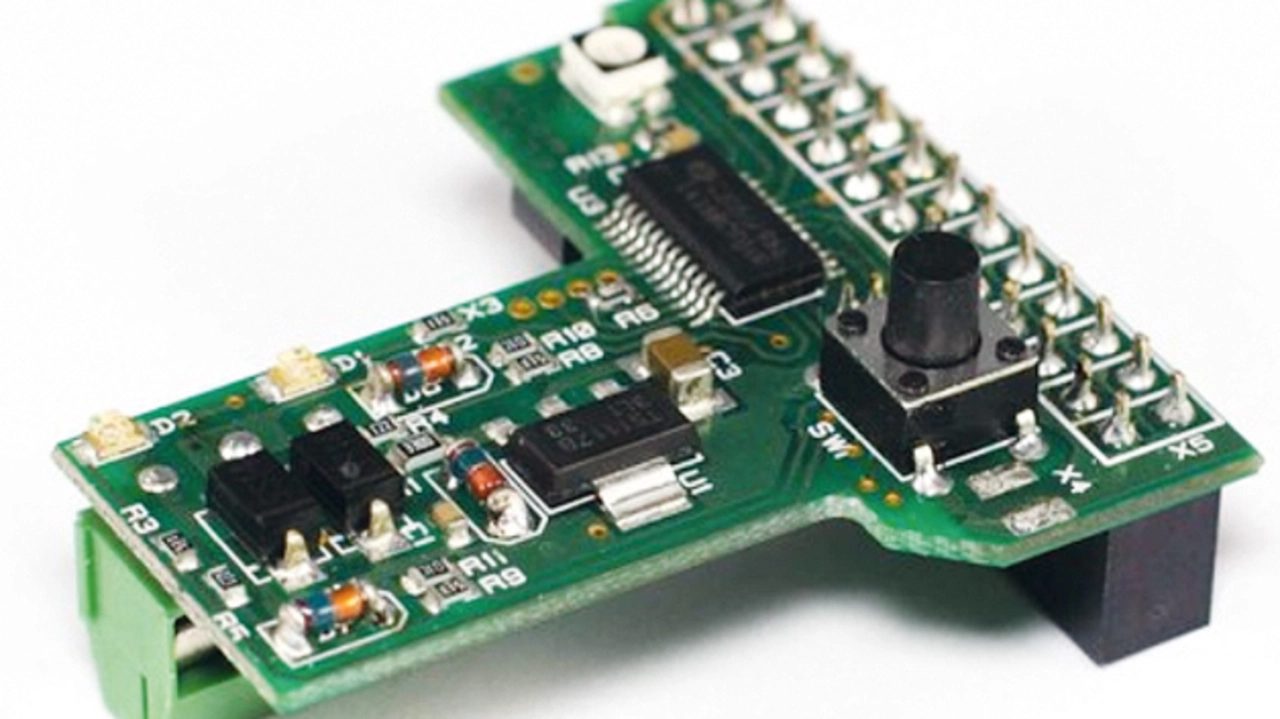

Einen ähnlichen Funktionsumfang zeigt MoPi, eine englische Entwicklung, die sich über Crowd Funding (Kickstarter) mit ca. 23.000 £ finanziert hat und von Computer-Science-Professor Hamish Cunningham der Universität in Sheffield initiiert worden ist. MoPi bietet ebenfalls eine Platine (Bild 6), die auf die GPIO-Leiste zu stecken ist und den Raspberry Pi hierüber (5 V an Pin 2 und 5, Masse z.B. an Pin 6) mit der notwendigen 5-V-Betriebsspannung versorgt. Als Eingangsspannung sind 6,2 V bis 20 V beliebiger Gleichspannungsquellen zulässig, die mit Hilfe eines TPS5450 von Texas Instruments verarbeitet werden. Für die Board-Kommunikation wird ebenfalls der I2C-Bus verwendet und ein MSP430-Mikrocontroller ist für die Steuerung der Schaltung zuständig.

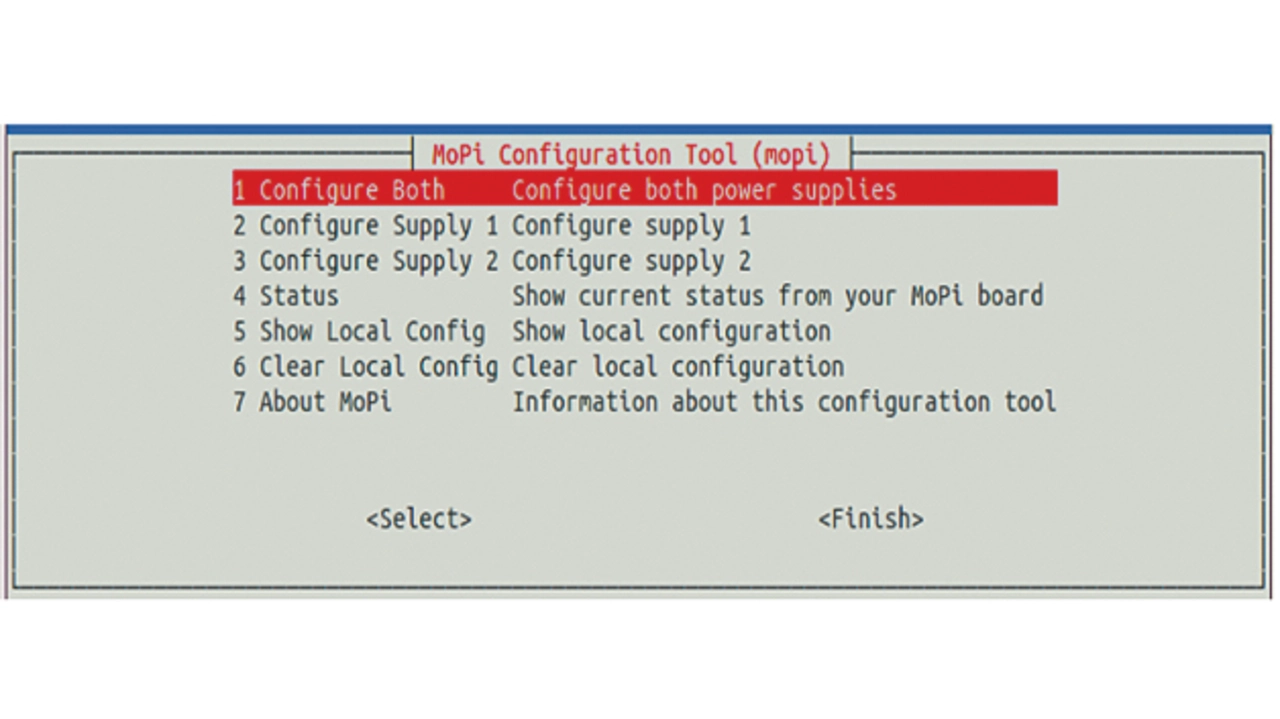

Die dazugehörige MoPi Software besteht aus einem Daemon (simbamond) mit Monitoring-Funktion, einem raspi-config-ähnlichen Konfigurations-Tool (Bild 7), einer Befehlszeilen-Schnittstelle sowie einem API in Python, auf das eigene Applikationen aufsetzen können. Die Konfiguration von Ein- und Ausschaltzyklen, entweder Timer-basiert oder auch in Abhängigkeit vom Energievorrat, ist recht einfach durchzuführen. Die gesamte Software ist ebenfalls als Open Source (https://pi.gate.ac.uk/pages/download.html) zugänglich. MoPi ist für ca. 50 £ bei Sheffield Pi-Tronics erhältlich.

Literatur:

[1] Dembowski, K.: Raspberry Pi für Low-Power-Anwendungen? Elektronik 2013, H. 23, S. 30 bis 35.

[2] Dembowski, K.: Dem Raspberry Pi den Energiehunger austreiben, Elektronik Reader´s Choice, August 2014, S. 24 bis 26.

[3] Dembowski, K.: Energiesparender Raspberry Pi, Elektronik 2015, H. 9, S. 36 bis 40.

[4] Dembowski, K.: Raspberry Pi - Das technische Handbuch, Springer/Vieweg 2015.

Der Autor:

undefined

| Klaus Dembowski |

|---|

| ist Wissenschaftlicher Angestellter im Institut für Mikrosystemtechnik an der Technischen Universität Hamburg-Harburg. Sein Zuständigkeitsbereich beinhaltet die Entwicklung von Hard- und Software für Mikrosysteme mit dem Schwerpunkt Anwendungen von Energy Harvesting. Er wurde 2011 von der Redaktion der Elektronik für seinen Fachaufsatz „Sensornetze mit energiesparender Funktechnik“ als „Autor des Jahres“ ausgezeichnet. |

dembowski@tuhh.de

- Energiesparender Raspberry Pi 2

- Frisch nachgemessen

- Wie lange reicht die Versorgung?

- Sicher und mobil versorgt