Unterhaltungselektronik

Ein Coprozessor für die Bedienung

Fortsetzung des Artikels von Teil 1

Technische Voraussetzungen

Es entbehrt nicht einer gewissen Ironie, dass Geräte, um in der Anwendung einfacher zu werden, erst einmal komplizierter werden müssen. So wäre zum Beispiel die Gesichtserkennung bei Live-Videos deutlich schwieriger zu implementieren, als bei einem statischen Bild, aber sie würde dem Anwender das Leben bestimmt erleichtern.

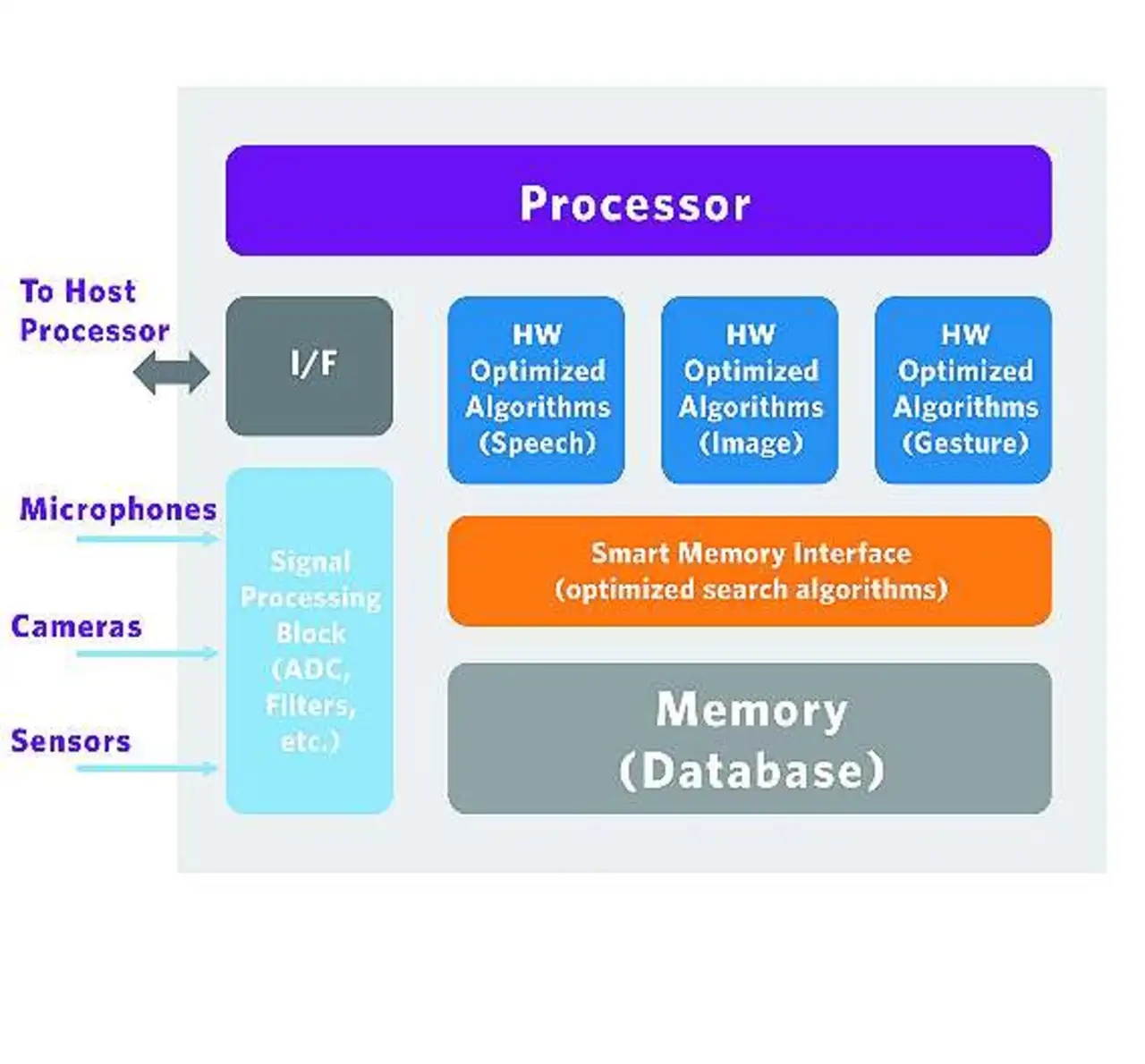

Ganz ähnlich wird die Spracherkennung komplizierter werden, wenn sie erst einmal natürliche Sprache versteht (Natural Language Understanding, NLU) und nicht mehr auf heutigen Command-and-Control-Systemen fußt, aber es lassen sich dadurch zweifellos bessere Ergebnissen erreichen. Anstatt Nutzer aufzufordern, ein beschränktes Vokabular mit akkurater Grammatik zu verwenden, könnten sie stattdessen eine richtige Konversation mit dem System führen. Dies verbessert zwar wahrscheinlich die Interaktion mit dem Anwender, bedingt jedoch auch eine deutlich kompliziertere Systemimplementierung (Bild 1).

Anwender könnten dann statt einfacher und ausdrucksloser Befehle wie »Musik lauter«, wesentlich natürlichere Ausdrücke benutzen wie »Dreh das Radio lauter« oder »Mach die Musik lauter«. Das System wäre außerdem in der Lage, natürlichere Hinweise wie »Ist die Musik laut genug?« zu geben. Darüber hinaus könnte das System weitere Variablen in Betracht ziehen wie beispielsweise mehrere Fahrzeuginsassen, die gleichzeitig sprechen, und vorausschauende Antwort-reaktionen ausführen wie beispielsweise die Lautstärke herunterzuregeln.

Das UI könnte also jeden regelmäßigen Nutzer profilieren und lernen, wie jede einzelne Person mit dem System umgeht, um so bessere Ergebnisse zu erreichen. Das Hinzufügen von »Intelligenz« erfordert mehr Prozessorleistung und Speicher, und zwar nicht nur für die Systemdiagnose oder die Vorhersagen sondern auch, um die komplizierten Antworten zu implementieren, die ein solches System geben muss. Die Komplexität von »Predictive Intelligence« erfordert weitaus mehr Prozessorleistung und Speicher als derzeit in Embedded Systemen angeboten wird.

Da diese Embedded Systeme immer mehr UI-Funktionen bieten, wird dieses Thema zu einer Herausforderung auf der Prozessor- und der Speicherebene, insbesondere dann, wenn man die limitierten Ressourcen der Systeme berücksichtigt. Besonders deutlich zeigt sich das im Bereich des »Infotainment« im Auto, wo der Wettbewerb zwischen den Herstellern sowohl die Zahl der Funktionen als auch deren Akzeptanz vorantreibt; so haben beispielsweise Mehrkern-Architekturen und 3D-Fähigkeiten bereits Einzug gehalten.

Zur gleichen Zeit nutzen zahlreiche andere Funktionen im Auto einen Teil der Computerressourcen. Diese Last zentriert sich auf den Anwendungsprozessor, der den Embedded-Computer antreibt und meistens schon mit vielen Funktionen wie 3D-Grafik und komplizierten Kommunikationsprotokollen mehr als ausgelastet ist. Infolgedessen verfügen diese Embedded Systeme nur über sehr beschränkte Ressourcen für andere Funktionen. Ein Beispiel für die hohe Last der Infotainment-Systeme und deren Auswirkung auf die Schlüsselfunktionen ist die Benutzerschnittstelle.

Eine fortgeschrittene Spracherkennung beispielsweise erfordert sowohl hohe Rechenleistung als auch schnellen Speicherzugriff. Während Entwickler danach streben, ein hochgradig optimiertes Infotainment-System zu entwickeln, das in Kombination mit einer eleganten Benutzeroberfläche arbeitet, mangelt es momentan an passender Hardware. Das UI erfordert zunehmend Zugriff auf Look-up-Tabellen und Algorithmen, die direkt mit anderen Systemfunktionen konkurrieren.

Die Forderung, mehrere Erkennungsalgorithmen auf einem Allzweckprozessor auszuführen, steht im Widerspruch zu den Energiesparanforderungen. Obwohl moderne Prozessoren sich schnell vom Einzelkern- zum Doppel- und Vierfachprozessor entwickelt haben, wird die Benutzeroberfläche weiter eine rechenintensive Funktion bleiben, die Hardwarebeschleunigung und flexible, in Software ausgeführte Algorithmen benötigt. Hersteller aus dem Infotainment-Bereich arbeiten weiterhin daran, moderne HMI-Funktionen (Mensch-Maschine-Schnittstelle) wie beispielsweise Touch- und Stimmerkennung zu integrieren. Jedoch wird die UI-Funktion auch in Zukunft ein Problem darstellen.

Zusätzlich zu diesen Herausforderungen für Entwickler müssen Hersteller auch noch verschiedene andere Funktionen in Betracht ziehen, zum Beispiel die Fähigkeit, komplizierte Softwarealgorithmen auszuführen, in Umgebungen mit variierender Lautstärke akkurat zu funktionieren, Anforderungen der Datensicher-heit und des Datenschutzes, Zugang zu Premium- beziehungsweise Abo-Inhalten, Schutz der Geräte vor Hackerangriffen und schließlich die Echtzeit-Interaktion mit externen, standorterkennenden Diensten und Anzeigen.

Da zusätzliche Formen des UI in diese Systeme eingeführt werden, müssen künftige Systeme die zusätzlichen Herausforderungen bewältigen. Die Echtzeit-Anforderungen einer einzigen UI-Technologie unterbricht nach wie vor den verlässlichen Betrieb eines Anwendungsprozessors, und die Einführung zusätzlicher UIs lässt weitere Konflikte erahnen, da diese zusätzlichen Funktionen um die begrenzten Ressourcen konkurrieren.

Jobangebote+ passend zum Thema

- Ein Coprozessor für die Bedienung

- Technische Voraussetzungen

- Der User-Interface-Prozessor