Schalter mit integriertem IoT-System

IoT auf Knopfdruck

Schalter sind häufig nicht nur Befehlsgeräte, sondern bieten auch eine IoT-Connectivity und tragen zur Gerätevernetzung bei. Johnson Electric hat jetzt einen IoT-fähigen Wippenschalter entwickelt, der entsprechende Funktionen ermöglicht und die Entwicklungszeit für IoT-fähige Produkte verkürzt.

Mechatronische Systeme mit Internetverbindung sind aus unserem alltäglichen Leben kaum noch wegzudenken. Die Produktvielfalt dieser Geräte reicht von einfachen internetfähigen Lichtschaltern im Haus bis hin zu Steuergeräten in der Produktion, die über eine Internetverbindung und Cloudintegration eine weltweite Gerätevernetzung ermöglichen. Bei Haushaltsgeräten sowie in der Klima- und Heizungstechnik wächst der Trend zu Geräten mit Verbindung zum IoT. Die Treiber hinter diesem Trend sind zu einem Komfort-, aber auch zunehmend Sicherheits- und Energieeffizienz-Funktionen.

Eine Komfortfunktion ist beispielsweise die Ansteuerung einer Kaffeemaschine per Mobilgerät von unterwegs, sodass ein frisch gebrühter Kaffee nach Lieblingsrezept direkt bei der Ankunft zuhause wartet. Wenn ein Gerät vor einer Benutzung etwa durch Kinder gesperrt werden soll, ist per Internet eine entsprechende Nutzungsautorisierung möglich. Die Energieeffizienz ist auf IoT-Basis mittels unterschiedlicher Ansätze optimierbar; so lässt sich im Sommer ein Klimagerät mit IoT-Anbindung anhand von Nutzerwünschen durch Temperaturüberwachung steuern.

Jobangebote+ passend zum Thema

Die dargestellten Beispiele, so unterschiedlich sie erscheinen mögen, haben eine Gemeinsamkeit: Bestehende Konzepte an Gebäudeausrüstungen und Haushaltsgeräten, im gewissen Umfang auch moderne Gartengeräte, müssen für derartige Anbindungen mit mechatronischer Hardware ausgestattet werden, die eine Energieversorgung, eine manuelle Bedienung, eine internetbasierte Anbindung und eine direkte Kommunikation zwischen Mensch und Maschine ermöglicht. In der beschriebenen Einsatzvielfalt ist eine derartige Produktentwicklung umfangreich und kostspielig. Die Ingenieure von Johnson Electric, Hersteller vielfältiger Geräte- und Bedienschalter, haben daher alle Funktionen in einen standardisierten, IoT-fähigen Wippenschalter auf kompaktem Bauraum integriert.

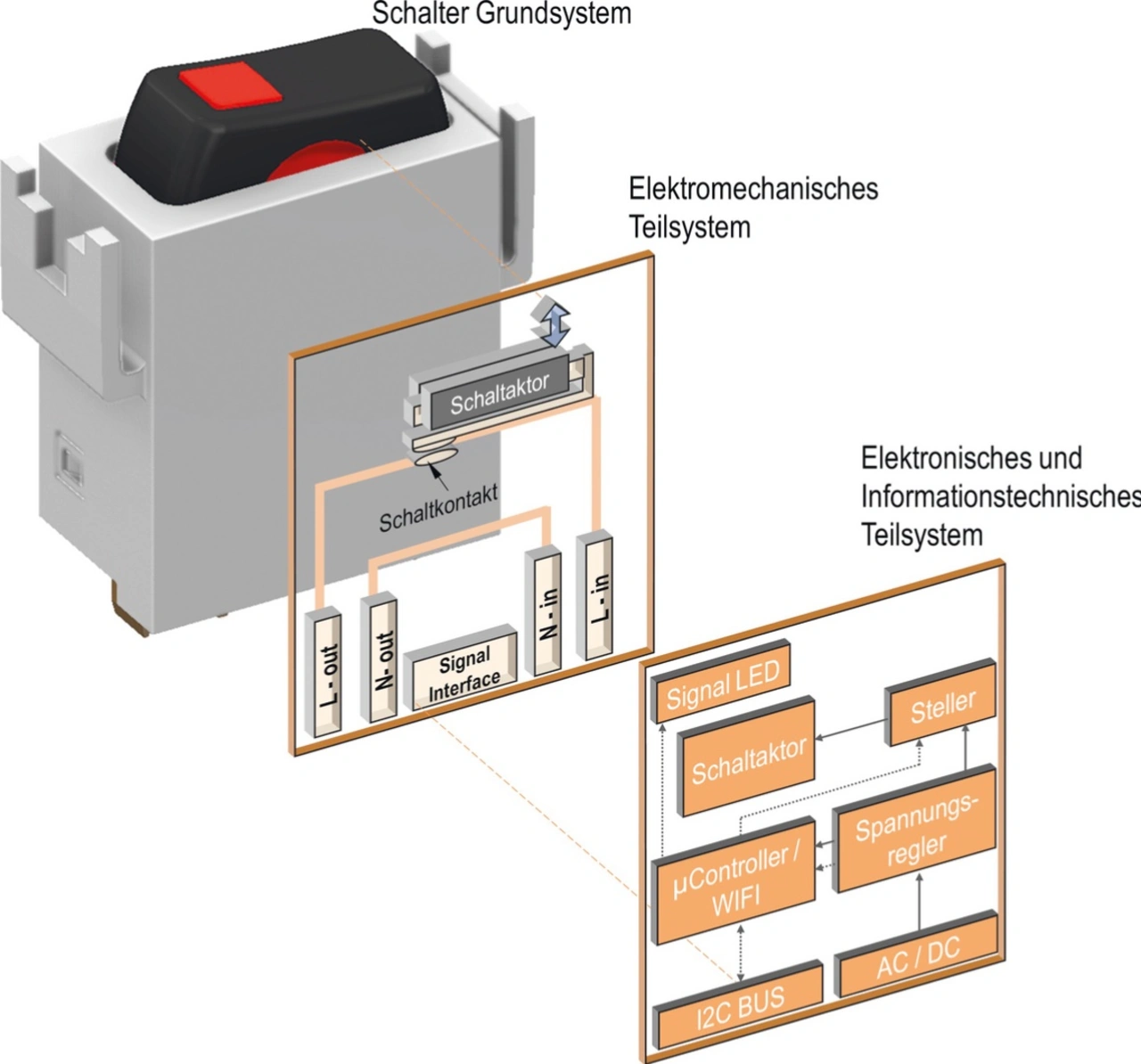

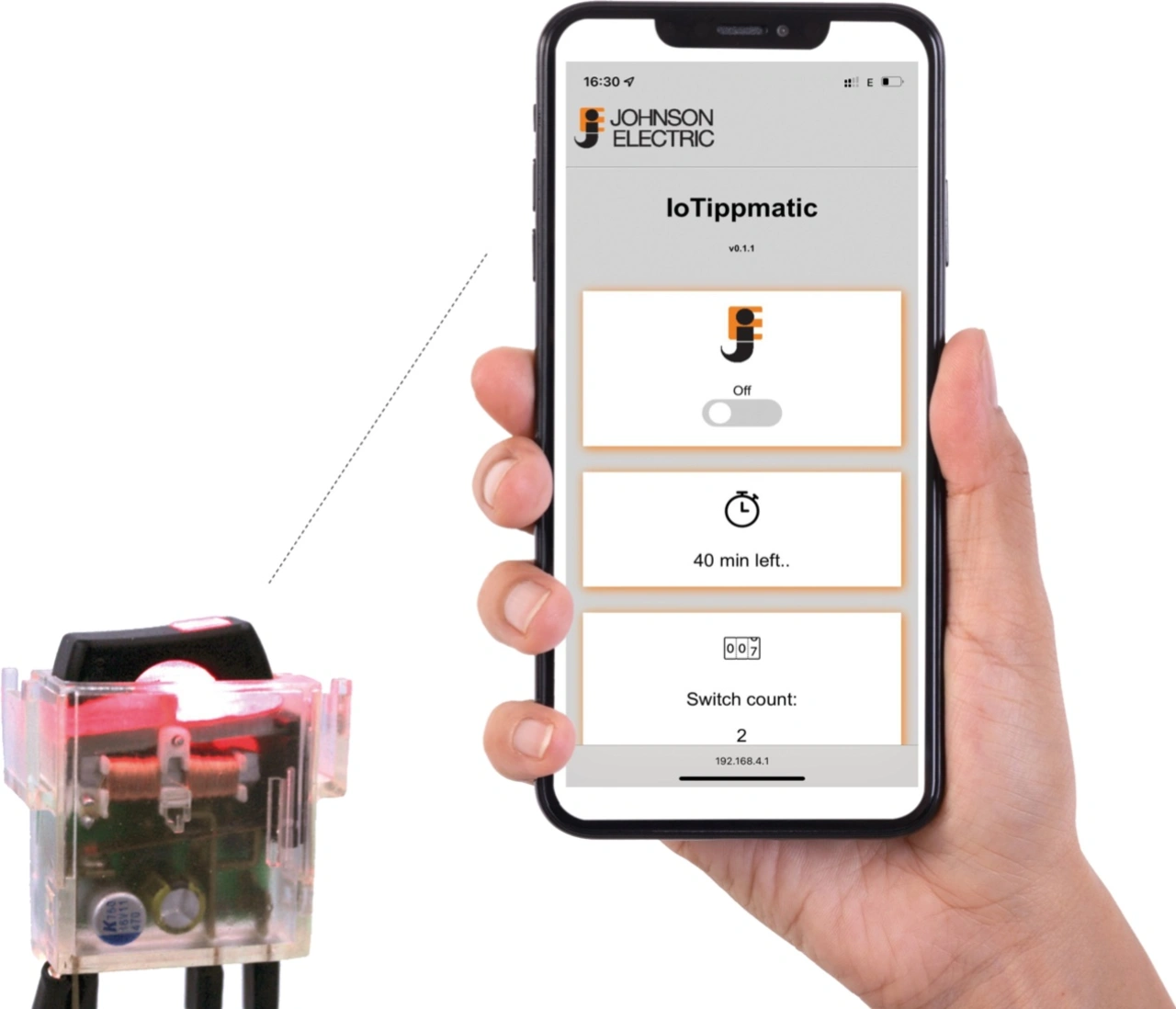

Hersteller von Produkten, die über einen Ein/Aus-Schalter verfügen, können den »IoTippmatic« genannten Wippenschalter einbauen, wie in Bild 1 dargestellt.

Der Schalter macht dann aus einem konventionellen und eventuell sogar kostengünstigen Haushaltsgerät eine Mid-Range- oder sogar High-End-Anwendung mit Internetanschluss im entsprechenden Produktsegment. Johnson Electric hat der manuellen Grundfunktion des zunächst nach einem reinen Schalter aussehenden Systems elektronische und informationstechnische Teilsysteme hinzugefügt. So bietet der Schalter eine AC/DC-Konvertierung mit Spannungsregelung auf unterschiedliche Spannungspegel, die unter anderem einen programmierbaren Mikrocontroller mit WLAN-Funktionalität versorgt.

Der Mikrocontroller kann ein eigenes Funknetz aufbauen oder in ein bestehendes Netz integriert werden sowie analoge und digitale Signale verarbeiten. Ein elektromechanischer Schaltaktor lässt sich somit über einen Steller ansteuern, der wiederum den Wippenschalter betätigt. So kann ein geschalteter Wippenhebel wie von Zauberhand zurückgestellt werden. Über Softwarekonfiguration ist diese Funktion auch als Sicherheits-Feature nutzbar: Wird ein Gerät ohne eine Freigabe manuell geschaltet, kann der elektromechanische Schaltaktor über die integrierte Sicherheitsfunktion eine umgehende Rückstellung veranlassen. Soll eine Information an den direkten Bediener erfolgen, kann der elektromechanische Schaltaktor die Bedienkraft erhöhen, um so ein aktives haptisches Feedback zu erzeugen. Die haptische Rückmeldung wird zudem durch eine RGB-LED ergänzt, die optisch kodierte Informationen an die Nutzer senden kann.

Bild 2 zeigt die schematische Struktur des IoTippmatic gegliedert in das mechanische Grundsystem und die elektromechanischen und elektronisch-informationstechnischen Teilsysteme. Auf der elektromechanischen Ebene ist die Kopplung des Schaltaktors mit dem Wippenhebel dargestellt. Die Kopplung ist so gestaltet, dass im Falle einer zeitgleichen elektromechanischen und manuellen Bedienung ein entsprechendes Signal erzeugt und in der Informationsverarbeitung registriert wird.

Um die Ankopplung weiterer Hardware zu ermöglichen, wurde auch eine Porterweiterung durch ein I2C-Bus-Interface in der Entwicklung integriert. Die Signalschnittstelle ist in der Lage, Messinformationen von Temperatursensoren, Schalter und Positionssensoren aufzunehmen, mit anderen Mikrocontrollern zu kommunizieren und Stellsignale für weitere Aktoren wie etwa Elektromotoren auszugeben. Diese Features machen den Wippenschalter, vom Volumen vergleichbar mit einem 9-V-Batterieblock, zu einer kompletten IoT-Plug-and-Play-Elektronik.

Abgesehen von den neuartigen Funktionen steht der IoTippmatic in puncto elektrische Schaltleistung einem konventionellen Schalter in nichts nach. Elektromechanische Schalter übertragen den elektrischen Schaltstrom über Kontaktelemente, die hunderttausende Schalterschließungen und Öffnungen überstehen. In dem elektrischen Berührpunkt werden Ströme von bis zu 12 A bei 250 V AC übertragen, sodass beim Öffnen des Schalters ein Lichtbogen entsteht. Dieser kann thermische, elektromagnetische und kontaminierende Störeinflüsse in einen Schalter mit integrierter Elektronik einbringen.

Daher hat Johnson Electric bei der Entwicklung des IoTippmatic für die Kontaktelemente robuste Werkstoffe ausgewählt, welche die beschriebenen Effekte minimieren und so eine lange Lebensdauer der elektrischen Schaltkontakte sicherstellen. Sollte dennoch der Schalter etwa wegen Fehlbenutzung außerhalb der spezifizierten Parameter arbeiten, kann er über die Messung der internen elektrischen Parameter eine Diagnose durchführen und über seine Internetverbindung Wartungsbedarf oder eine Fehlfunktion dem Hausgerätehersteller melden – natürlich unter Berücksichtigung üblicher Übertragungsprotokolle und Sicherheitsstandards.

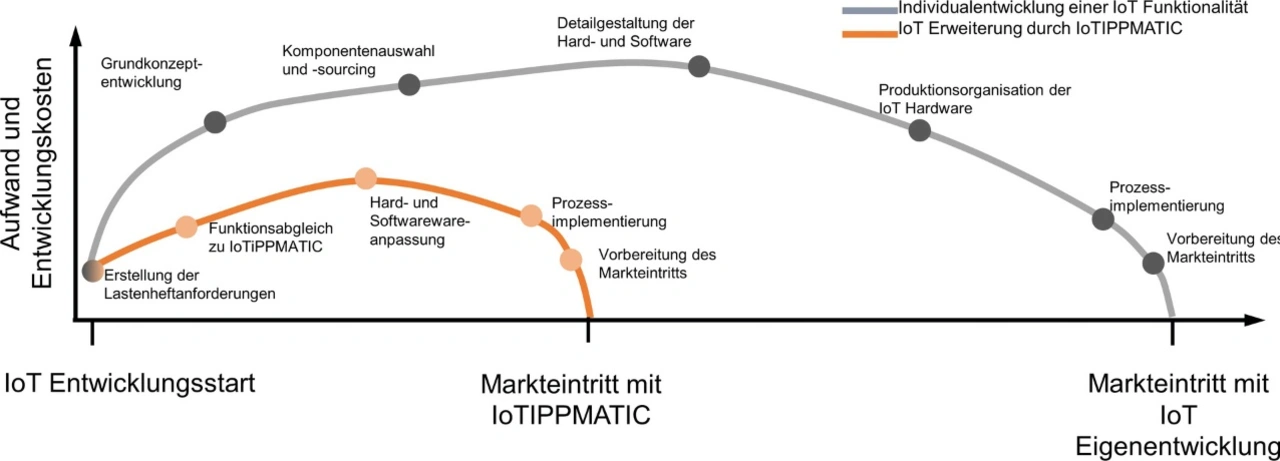

Der Vorteil des IoTippmatic liegt jedoch nicht allein in seinen Funktionen, sondern auch darin, dass er den Entwicklungsprozess des IoT-fähigen Produkts vereinfacht. Bild 3 zeigt zwei mögliche Vorgehensweisen zur Entwicklung einer IoT-Funktionalität eines Hausgeräts: zum einen den klassischen Entwicklungsprozess, zum anderen die Plug-and-Play-Integration des IoTippmatic-Systems in das Produkt. Beide Prozesse umfassen die Aspekte der Lastenhefterstellung, jedoch entfällt bei der Nutzung des IoTippmatic die Entwicklung und Validierung des Grundkonzepts. Zudem ist die Prozedur der Komponentenauswahl bedingt durch die große Vielfalt bei unterschiedlicher Lieferverfügbarkeit besonders zeitintensiv.

Entsprechende Detailgestaltungen und Iterationen, die sich aus teilweise kurzen Lebensdauerzyklen einiger elektronischer IoT-Produkte ergeben, können den Aufwand und die Dauer der Entwicklung IoT-fähiger Produktelemente stark vergrößern. Letztlich muss eine »In-House« entwickelte IoT-Elektronik auch gefertigt werden, was in der Produktentwicklung mitberücksichtigt werden muss. Durch den Einsatz der Plug-and-Play-Anwendung können nach einem Funktionsabgleich zum Lastenheft entsprechende Gestaltungs- und Sourcing-Schritte entfallen.

Direkt nach einer Anpassung der bestehenden Hardware, im Beispiel der mechanischen Anbindung des IoTippmatic an eine Kaffeemaschine, sowie der Anpassung der Software kann folglich damit begonnen werden, den Prozess im Produktionswerk zu implementieren und den Markteintritt vorzubereiten. Theoretisch verkürzt sich die Entwicklungszeit mit der Plug-and-Play-Lösung um bis zu 50 Prozent bei äquivalenter Kostenreduktion.

In Zukunft wird der IoTippmatic ausgebaut zu einer funktionalen Plattform. Nicht jede Anwendung passt optisch und haptisch zu einem Wippenschalter. So werden künftig Bedientaster auf dünnen kapazitiven Folien oder auch drehende Schaltelemente mit dem vorgestellten Konzept kombiniert werden. Auch die funktionale Erweiterung der Connectivity zu einem Gerätenetzwerk ist angedacht, sodass Küchengeräte mit den eingebauten Schaltern miteinander kommunizieren können – vielleicht um sich zum Kaffee und Frühstückstoast zu verabreden? Die Zukunft wird es zeigen.

Die Autoren:

Dr. Alexander Czechowicz ist Engineering Manager bei Johnson Electric. Stephan Kordel ist dort Design-Ingenieur.