V2x-Kommunikation

Mobil- und Direktfunk im Vergleich

Fortsetzung des Artikels von Teil 1

Grenzen der Mobilfunktechnik

In Anbetracht des weltweiten Erfolgs und der globalen Verfügbarkeit der Mobilfunktechnologie erscheint die Möglichkeit, die Mobilfunk-Infrastruktur und Mobilfunk-Endgeräte für die V2x-Kommunikation zu nutzen, äußerst verlockend. Dennoch sind die aktuellen Versionen der Mobilfunktechnik lediglich für elementare V2x-Anwendungsfälle geeignet und unterstützen weder Anwendungsfälle mit niedriger Latenz noch solche mit hoher Mobilität. Dies sind jedoch genau die Elemente, die man am ehesten mit sicherheitsrelevanten Anwendungsfällen in Verbindung bringt.

Die heutige Mobilfunktechnologie eignet sich dagegen gut für nicht sicherheitsrelevante Anwendungsfälle wie diejenigen, die in Tabelle 2 aufgelistet sind. Im Großen und Ganzen sind dies Anwendungsfälle, die die Infrastruktur in der V2I- und I2V-Kommunikation einbeziehen, wo Inhalte generiert oder in der Cloud verarbeitet werden.

Unklar ist jedoch, wie sich LTE-Netze in Szenarien mit besonderer Überlastung und unter bestimmten Roaming-Bedingungen verhalten. Beispielsweise sind Verkehrsmanagement-Meldungen in stark überlasteten städtischen Szenarien besonders relevant. Als Option für den Umgang mit einer hohen Verkehrsdichte könnte man eine Punkt-zu-Mehrpunkt-Schnittstelle wie eMBMS in Betracht ziehen, wie im kommenden LTE-A-Release 9 definiert. Allerdings ist eMBMS für statische Szenarien entworfen (z.B. die Zuschauer eines Fußballspiels im Stadion). D.h. die Schnittstelle kann zwar die Kommunikation einer größeren Ansammlung von Menschen effektiv verwalten, aber nur, solange sie möglichst an Ort und Stelle bleiben – die notwendige Effizienz für eine hohe Zahl ein- und ausgehender Fahrzeuge bietet sie nicht.

Zudem ist die Verwendung von Mobilfunkmodems in Einsatzgebieten mit hohen Sicherheitsanforderungen keine triviale Angelegenheit. Falls z.B. eine Geschwindigkeitsbegrenzung von der Infrastruktur per Fahrerassistenzsystem (Advanced Driving Assistance Systems, ADAS) an ein Fahrzeug übermittelt und dazu verwendet wird, die automatische Geschwindigkeitsregelung des Fahrzeugs einzustellen, so muss das Modem alle Anforderungen des jeweils relevanten Automotive Safety Integrity Level (ASIL) erfüllen, und das macht die Modem-Hardware ziemlich kostspielig.

Safety Integrity Level (ASIL) erfüllen, und das macht die Modem-Hardware ziemlich kostspielig.

V2V-Anwendungsfälle mit Mobilfunktechnik

Die technischen Herausforderungen für die Mobilfunktechnologie im Falle von nicht sicherheitsrelevanten Anwendungsfällen mit I2V- und V2I-Kommunikation sind relativ gering, wenn man sie mit denjenigen für die sicherheitsrelevanten Anwendungsfälle und die V2V-Kommunikation vergleicht.

Falls verfügbar, könnte das Mobilfunknetz für die V2V-Kommunikation genutzt werden. Ein Auto generiert eine Meldung, das Netzwerk erhält sie und sendet sie dann zurück an alle anderen Autos. Selbst wenn man voraussetzen würde, dass es entlang aller Straßen eine vollständige Mobilfunk-Abdeckung gibt (was nicht der Fall ist), so muss der Service einen enormen Datendurchsatz mit äußerst geringer Latenz ermöglichen. In Wirklichkeit können die heutigen Mobilfunknetze dieses Leistungsniveau gar nicht bieten.

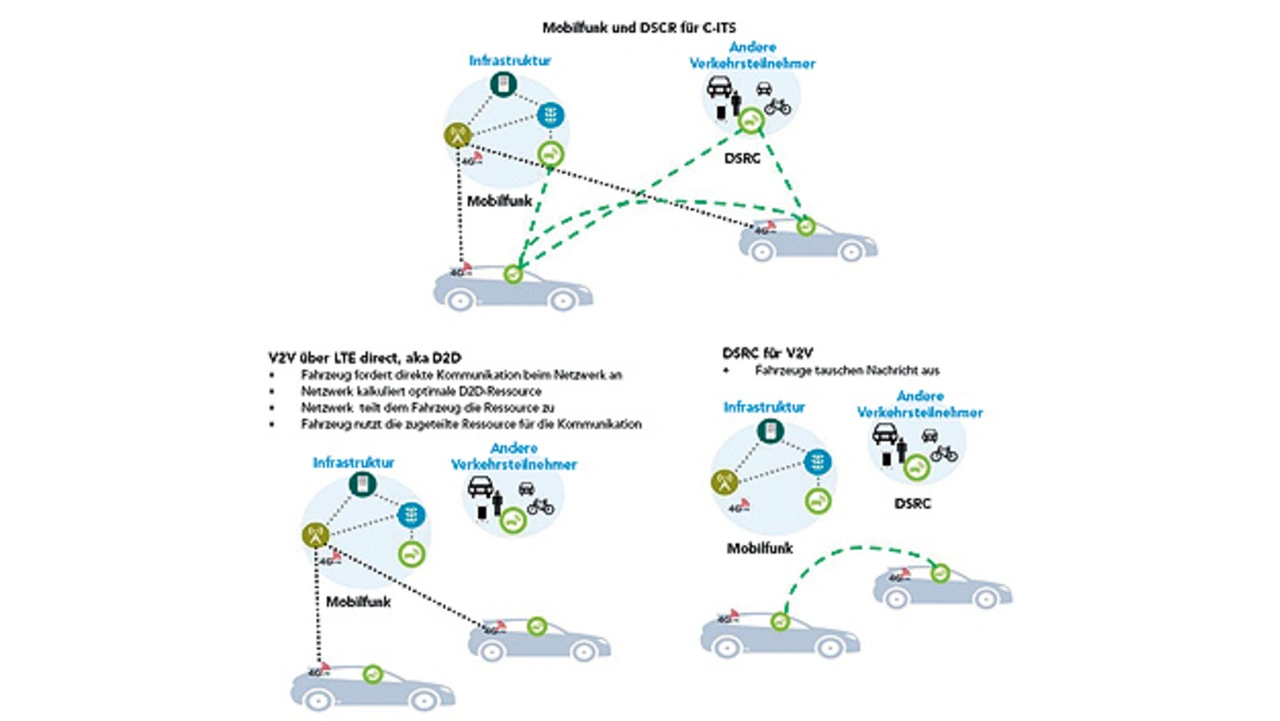

Jobangebote+ passend zum Thema

Eine andere Möglichkeit, V2V-Anwendungsfälle mit Mobilfunktechnik zu unterstützen, ist es, eine direkte Kommunikationstechnologie als Teil des Mobilfunksystems zu entwickeln. Dies ist sogar einer der Schwerpunkte der V2x-Studiengruppe des 3GPP. Der dort anvisierte Ansatz ist es, auf dem Kommunikationsprotokoll Device-to-Device (D2D) aufzubauen, das als Teil von Release 12 identifiziert wird, aber nicht für V2V-Anwendungsfälle geeignet ist. Das D2D-Protokoll muss sich darauf verlassen können, dass das Mobilfunknetz dem Benutzer die erforderlichen Ressourcen zugeordnet hat. Wenn beispielsweise zwei nahegelegene Benutzer eine Datei miteinander teilen möchten, lässt das Netzwerk die Endgeräte wissen, welche Zeit-Frequenz-Ressourcen sie für die direkte Kommunikation (Bild) verwendet werden können. Das Netzwerk initialisiert die Kommunikation und handhabt die durch die lokale D2D-Übertragung erzeugten Interferenzen. Dieser Ansatz funktioniert nicht bei V2V-Anwendungsfällen, die auch erfüllt werden müssen, wenn kein Netz verfügbar ist.

D2D funktioniert auch ganz ohne Netz, aber dies ist nur in Notfällen erlaubt und wird lediglich durch ein sehr langsames Protokoll zur Geräteerkennung unterstützt. Um das D2D-Profil fit für die V2V-Kommunikation zu machen, hat die V2x-Studiengruppe des 3GPP eine Reihe fundamentaler Herausforderungen identifiziert, die nicht nur Änderungen an der Signalstruktur erfordern (z.B. zusätzliche Pilotprojekte zur Unterstützung einer besseren Kanalschätzung), sondern sogar eine erneute Diskussion über die am besten geeignete Modulation (z.B. SC-FDM oder OFDM). Was kurios scheint (allerdings nicht wirklich überrascht): Die technologischen Optionen der V2x-Studiengruppe des 3GPP ähneln denen des 802.11p-Standards. Diese wichtigen Veränderungen werden zu neuen Hardware-Lösungen führen, deren Entwicklung wiederum eine Menge Zeit und Geld benötigt.

Fusion von Mobil- und Direktfunk?

Die Tatsache, dass auf der ganzen Welt bereits Mobilfunknetze installiert sind, wird oft als Grund dafür angeführt, für V2x-Lösungen die Mobilfunktechnologie zu verwenden. Das Hauptargument dabei ist, dass die Mobilfunk-Infrastruktur bereits vorhanden ist und somit keine neuen Investitionen getätigt werden müssen, wie es bei einer ganz neuen Infrastruktur für 802.11p der Fall wäre. Doch es ist nicht so einfach, wie es zunächst scheint, die vorhandene Mobilfunk-Infrastruktur für die V2x-Kommunikation zu nutzen: Die heutige Infrastruktur ist nicht dafür vorgesehen und auch gar nicht dazu ausgestattet, die vielen V2x-Anwendungsfälle zu unterstützen, die – vor allem in Situationen mit hohem Verkehrsaufkommen oder Staubildung – kurze Latenzzeiten erfordern.

Auch wenn ein Teil der Fahrzeuge heute bereits über LTE Release 8 verfügt, wird es noch lange dauern, bevor die erforderlichen Mobilfunkstandards, nämlich LTE-A und 5G, alle sicherheitsrelevanten und nicht sicherheitsrelevanten V2x-Anwendungsfälle komplett unterstützen – vielleicht acht Jahre oder mehr. Im Gegensatz dazu stehen bewährte, auf Compliance getestete Lösungen auf 802.11p-Basis schon jetzt zur Verfügung und können weltweit und jederzeit in großem Maßstab eingesetzt werden. Also kann man mit 802.11p die Vorteile der V2x-Anwendungsfälle schon viel früher genießen.

Nach Ansicht von Experten bei NXP, Cohda Wireless und Siemens stellt 802.11p für die Bereitstellung von V2x-Anwendungen die bessere Wahl dar, denn es ist schon heute einsatzbereit. Allerdings ist noch eine umfassendere Kompatibilität nötig. Daher wird daran gearbeitet, 802.11p und LTE-A/5G kompatibler zu machen und möglicherweise sogar beides miteinander zu fusionieren, um so ein heterogenes Fahrzeug-Netzwerksystem zu schaffen, das aus beiden Technologien das Beste nutzt: die Fähigkeit von 802.11p, sicherheitsbezogene Anwendungsfälle zu unterstützen, und die Fähigkeit von LTE-A/5G, nicht sicherheitsrelevante Anwendungsfälle zu unterstützen.

Nach Unterlagen von NXP, Cohda Wireless und Siemens

- Mobil- und Direktfunk im Vergleich

- Grenzen der Mobilfunktechnik