Steuereinheit zur sensorlosen Ansteuerung von bürstenlosen Gleichstrommotoren

Nur bei Bedarf

Fortsetzung des Artikels von Teil 3

Nur bei Bedarf

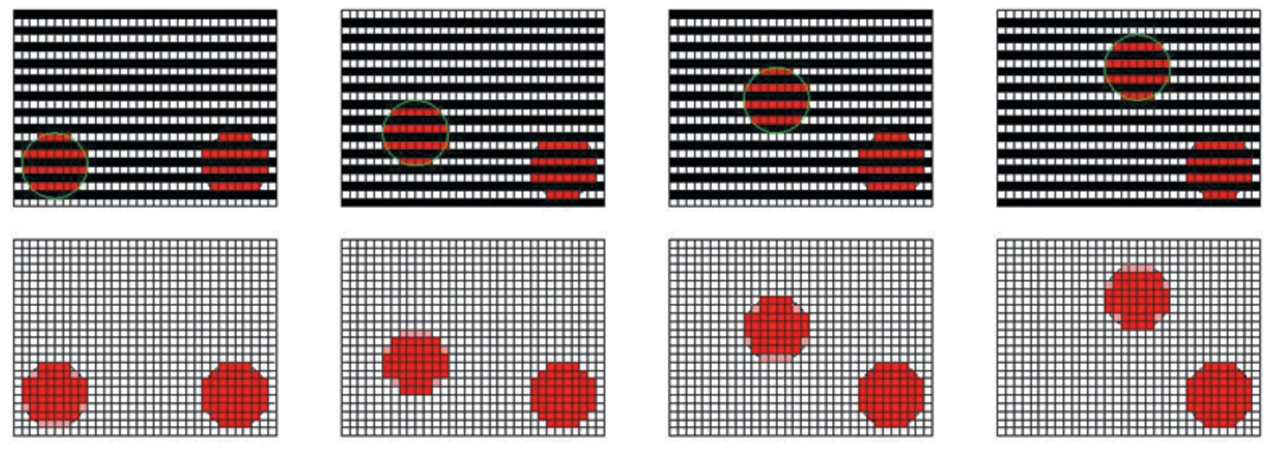

Das einfachste Verfahren der Halbbild/Vollbild-Konvertierung, die Zeilenverdoppelung (Bild 1), liefert wegen der halbierten Vertikalauflösung und des Zeilenflimmerns nur bei Standbildern bzw. auf kleinen Bildschirmen bis etwa 37 cm Diagonale akzeptable Ergebnisse. Die Zeilenverdopplung lässt sich jedoch extrem günstig in Silizium realisieren und ist daher noch sehr verbreitet. Etwas bessere horizontale Auflösung bei geringfügig höheren Kosten liefert die zeilenbasierte Interpolation (Bild 2), die sich bis etwa 55 cm Diagonale einsetzen lässt. Bei größeren Displays sind aufwendigere Verfahren unerlässlich, um normalsichtigen Konsumenten keine Pixelfelder zuzumuten.

Spendiert man dem De-Interlacer einen Bildspeicher, können je zwei aufeinanderfolgende Halbbilder zu einem Vollbild zusammengesetzt werden (Frame-based De-Interlacing), womit die vertikale Auflösung die volle sichtbare Zeilenanzahl der PAL- oder NTSC-Quelle (576 bzw. 480) erreicht. Mit diesem Vollbild-Signal können auch größere Displays – insbesondere Plasma-Displays und Bildröhren mit gleicher Zeilenzahl – gut angesteuert werden. Bei bewegten Objekten führt diese Methode allerdings zum Ausfransen (Bild 3). Die „State-of-the-Art“-Variante dieser Methode besteht darin, Regionen, in denen hohe Bewegungsintensität detektiert wird, mit der Zeileninterpolation zu behandeln. Den Schärfeverlust nimmt der Zuschauer hierbei kaum wahr und kann deshalb in Kauf genommen werden. Dieses Verfahren wird als „Motion-adaptive De-Interlacing“ bezeichnet und ist heute in Geräten ab etwa 72 cm Diagonale zum Standard geworden (Bild 4). Je nach Geschwindigkeit und Genauigkeit der Bewegungserkennung kann es hier dennoch gelegentlich zum Ausfransen bei bewegten Objekten bzw. Schärfeverlust in unbewegten Bildteilen kommen. Nur wenige Hersteller von De-Interlacer-ICs haben die erforderliche jahrelange Erfahrung, um einen Algorithmus zu entwickeln, der auch kritische Bildsituationen meistern kann.

Jobangebote+ passend zum Thema

Zur Beschleunigung des Motors wird in einem ersten Schritt die Ausgangslage des Rotors ermittelt. Dazu werden sechs, über 360° verteilte, kurze Strompulse im Motor generiert und jeweils die Zeit bis zum Erreichen einer definierten Stromschwelle gemessen. Für jede Phase werden dann alle gemessenen Zeiten der Ströme in positiver Richtung (Rotor- und Statorfluss wirken in gleicher Richtung) durch die Spule addiert und davon alle Zeiten in negativer Stromrichtung (Rotor- und Statorfluss wirken entgegengesetzt) subtrahiert. Dadurch ergibt sich für jede Phase ein Skalar, der proportional zur Phaseninduktivität ist. Die Rotorlage kann nun dadurch bestimmt werden, dass der größte und der kleinste Skalar ermittelt werden. Die Nord-Süd-Achse des Permanentmagneten liegt dann in Übereinstimmung mit der Achse zwischen der Phase mit dem kleinsten und der Phase mit dem größten Skalar. Dadurch lässt sich die Rotorposition mit 60° Auflösung bestimmen.

Die sechs Strompulse sind in ihrer Amplitude so klein, dass sie die Rotorlage nicht verändern und innerhalb von etwa 1ms die Bestimmung der Rotorposition erlauben. Zur Beschleunigung des Motors wird nun in einem zweiten Schritt ein Drehmoment erzeugender Strom so durch den Motor forciert, dass sich der Rotor in die beabsichtigte Richtung zu drehen beginnt. Diesem Strom werden zwei alternierende Ströme überlagert. Die Richtung der alternierenden Ströme wird um +60° und –60° zum Drehmoment erzeugenden Strom gewählt und durch PW-Modulation realisiert. Die Amplitude der alternierenden Ströme wird durch das R-L-Verhältnis der Stator-Spulen bestimmt und hängt dadurch von der Rotorposition ab.

Video oder Film, NTSC oder PAL?

Mit dem „Motion-adaptive De-Interlacing“ könnten die anspruchsvollen Fernsehgeräte-Hersteller eigentlich zufrieden sein, wenn nicht eine weitere Problematik hinzu käme: In Europa arbeiten sämtliche TV-Sendungen sowie DVD-Filme mit einer Halbbildfrequenz von 50 Hz, aber die Flüssigkristall- und Plasma-Bildschirme wollen mit einer Bildwiederholrate von 60 Hz gespeist werden – wegen der in ihrem Herkunftsland genutzten NTSC-Norm. Die dafür nötige Umsetzung der Bildwiederholrate (Frame Rate Conversion) mit dem Faktor 1,2 (60/50) wird im Fernsehgerät meist durch Wiederholung jedes fünften Halbbildes vorgenommen (Bild 5). Während dies dem normalen Konsumenten kaum auffällt, sehen videophile Experten hierbei schon Unregelmäßigkeiten bei schnellen Bewegungen und Schwenks.

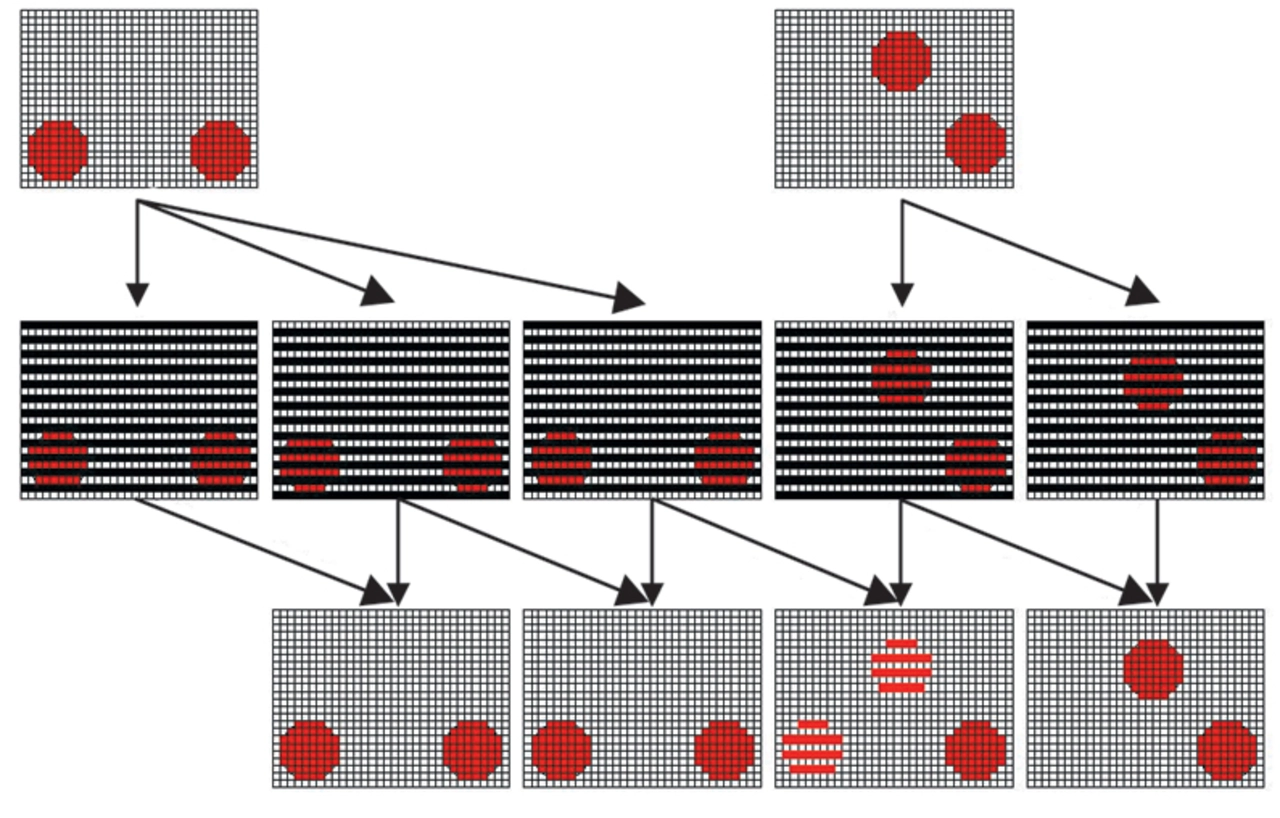

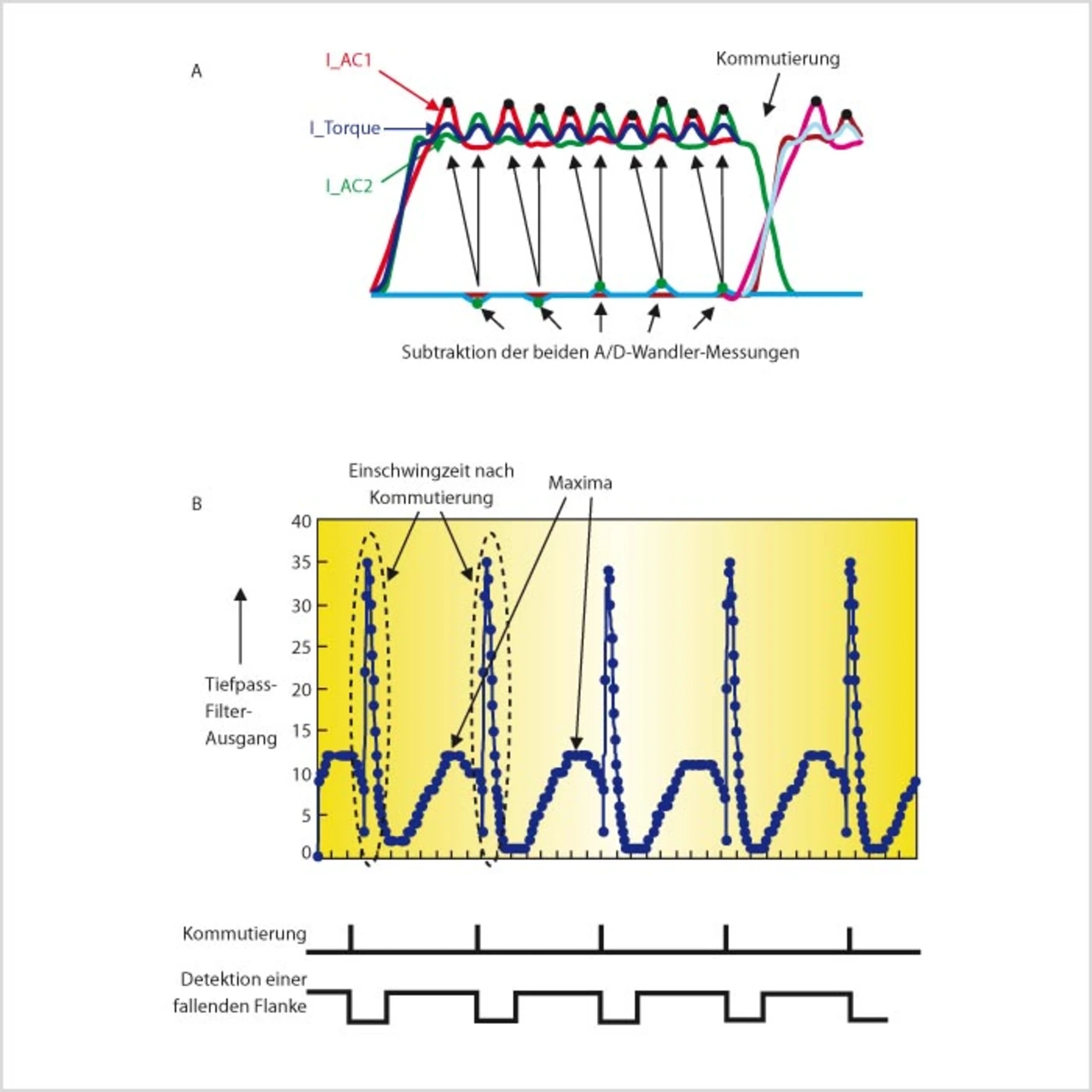

Durch Strommessung am Shunt-Widerstand mittels A/D-Wandler und anschließender Subtraktion von Gleichanteilen (Drehmoment erzeugender Strom) kann die Amplitude der alternierenden Ströme erfasst werden. Zum Zeitpunkt, in dem die Hauptflussrichtung des Permanentmagneten mit der des um +60° gedrehten alternierenden Stromes übereinstimmt, erreicht die Differenz der beiden alternierenden Ströme ein Maximum. In dem Moment hat sich der Rotor um 60° gedreht – dies ist auch der optimale Zeitpunkt, um den Drehmoment erzeugenden Strom zu kommutieren, d.h., um 60° weiterzudrehen. Auch die alternierenden Ströme werden dann um 60° weitergedreht und zur Bestimmung des nächsten Maximums (für die nächste Kommutierung) entsprechend abgetastet. Bild 3 zeigt diesen Prozess symbolisch. Dabei ist der blaue Strom I_Torque der Drehmoment erzeugende Strom, der durch PWM-Modulation erzeugt wird. Die Ströme I_AC1 und I_AC2 repräsentieren die Superposition der beiden alternierenden Ströme mit dem Drehmoment erzeugenden Strom. Die Amplitude der alternierenden Ströme selbst ist klein. Die schwarzen Punkte auf den Stromkurven I_AC1 und I_AC2 sind die A/D-Wandler-Abtastwerte am Shunt-Widerstand. Die Ergebnisse der Subtraktion von jeweils zwei aufeinander folgenden Messungen sind als grüne Punkte unten dargestellt. Das Maximum wird bei der vierten Subtraktion erreicht.

Noch gravierender, weil deutlich wahrzunehmen, ist die Umsetzung der Bildfrequenz für Filmmaterial. Ursprünglich mit 24 Bildern/s auf Zelluloid gebannt, werden Spielfilme in Europa mit 50 Halbbildern/s ausgestrahlt bzw. auf DVD aufgezeichnet und sollen dann auf einem 60-Hz-Bildschirm angezeigt werden. Beim De-Interlacing ist es zunächst entscheidend, die jeweils zusammengehörenden Halbbilder zu einem Vollbild zusammenzusetzen und nicht zwei Halbbilder, die aus unterschiedlichen Vollbildern stammen. Weil diese Information weder im analogen noch im digitalen Fernsehsignal und auch nicht im SCART-Videosignal des DVD-Spielers übermittelt wird, ist im Fernsehgerät eine so genannte „Film-Mode-Erkennung“ erforderlich. Hier werden Halbbildinhalte verglichen, um möglichst schnell den richtigen „Pull-down“-Modus (2:2 für 50 Hz, 3:2 für 60 Hz) identifizieren und korrekt umsetzen (De-Interlacing) zu können (Bild 6). Hohe Geschwindigkeit und Treffsicherheit sind für die „Film-Mode-Erkennung“ erforderlich, weil die TV-Sender im Abendprogramm mit Film-, Serien- und Werbeblöcken oft binnen Sekundenbruchteilen zwischen Video- und Filmsequenzen hin und her schalten. Hier sollen nicht durch eine falsche Entscheidung des De-Interlacer-ICs unnötige Artefakte produziert werden. Nur wenige Hersteller haben ICs im Angebot, die selbst die härtesten Testsequenzen – die oft das Leben, d.h. ein exotisch/kreativer TV-Sender schreibt – erfolgreich bestehen.

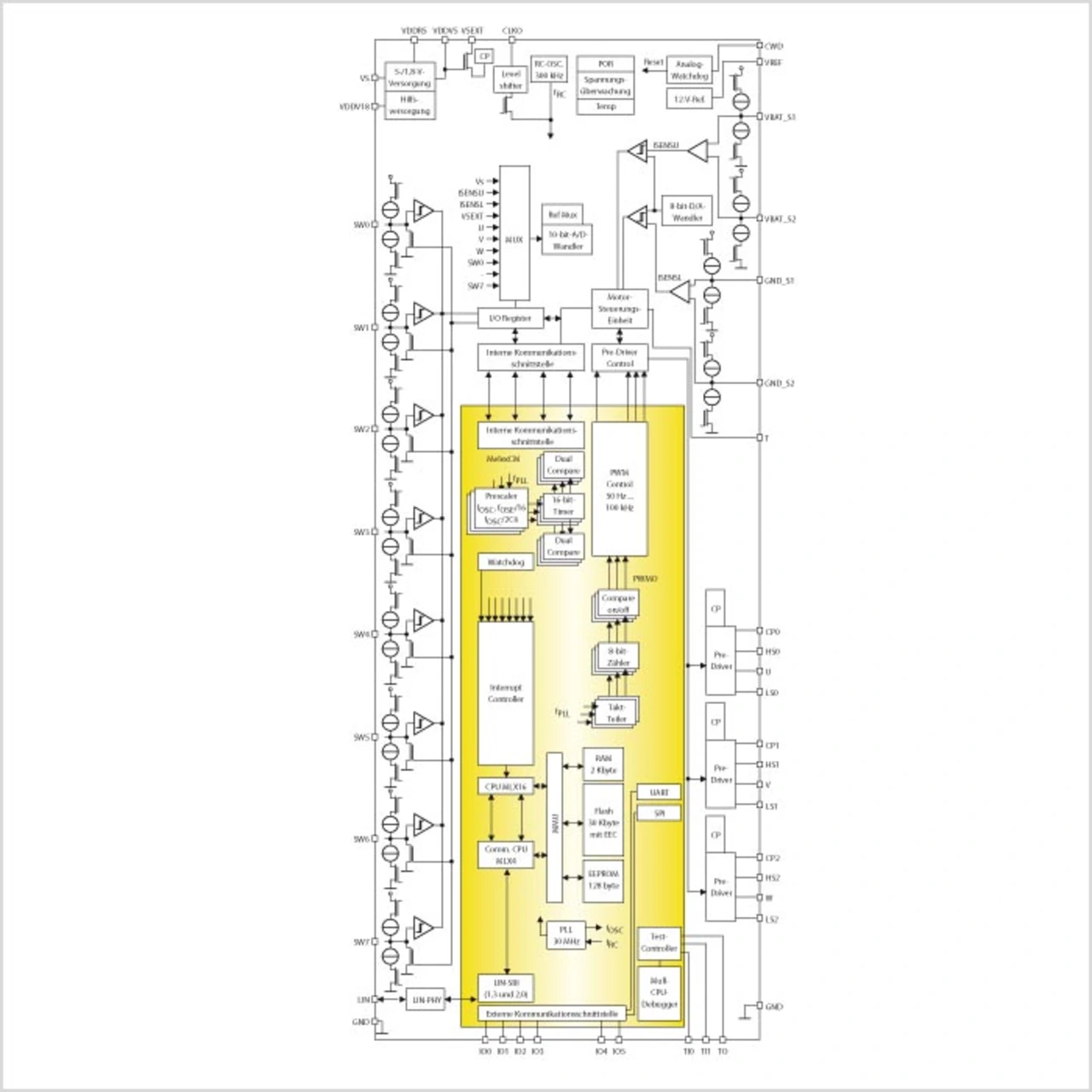

BLDC-Motor-Ansteuerung mit dem MLX81200

Zur Ansteuerung von BLDC-Motoren mit 20 bis 1200 W im Batteriespannungsbereich von 6 V bis 18 V (28 V Jump-Start möglich) hat Melexis den Schaltkreis MLX81200 entwickelt. Der Controller ist für Umgebungstemperaturen von –40 °C bis +150 °C qualifiziert und ist in zwei 48-Pin-Gehäusen verfügbar. Aufgrund der hohen Integration können BLDC-Motorsteuerungen mit nur einigen wenigen diskreten Komponenten auf kleinster Leiterplattenfläche implementiert werden.

In Bild 4 ist die Blockschaltung des MLX81200 dargestellt. Dieser enthält eine 16-bit-Applikations-CPU, die bei 30 MHz Taktfrequenz 5 MIPS Rechenleistung erbringt. Sie wird von einem Coprozessor unterstützt, der schnelle Multiplikation und Division ermöglicht, sowie von sechs 16-bit-Timerfunktionen und vier unabhängigen, aber synchronisierbaren 8-bit-PWM-Modulen. Zusätzlich ist eine 4-bit-Kommunikations-CPU integriert, die zum Beispiel eine LIN- oder J2602-Kommunikation umsetzen kann.

Die 16-bit-Applikations-CPU und die 4-bit-Kommunikations-CPU teilen sich 30 Kbyte Flash-, 2 Kbyte RAM- und 128 byte emulierten EEPROM-Speicher. Der MLX81200 kann direkt an das 12-V-Bordnetz angeschlossen werden und erzeugt die 1,8-V- und 5-VVersorgungsspannungen intern. Der Systemtakt wird von einem On-Chip-RC-Oszillator und einer PLL ohne zusätzliche externe Komponenten generiert.

Um auf die benötigte 60-Hz-Halbbildwiederholrate für die Flach-Displays zu kommen, werden die rekonstruierten Vollbilder abwechselnd zwei- bzw. dreimal wiederholt (reverse 3:2 pull-down). Dadurch entsteht ein Ruckeln, das auf Bildschirmen über 80 cm Diagonale deutlich wahrnehmbar ist, der so genannte „Film judder“.

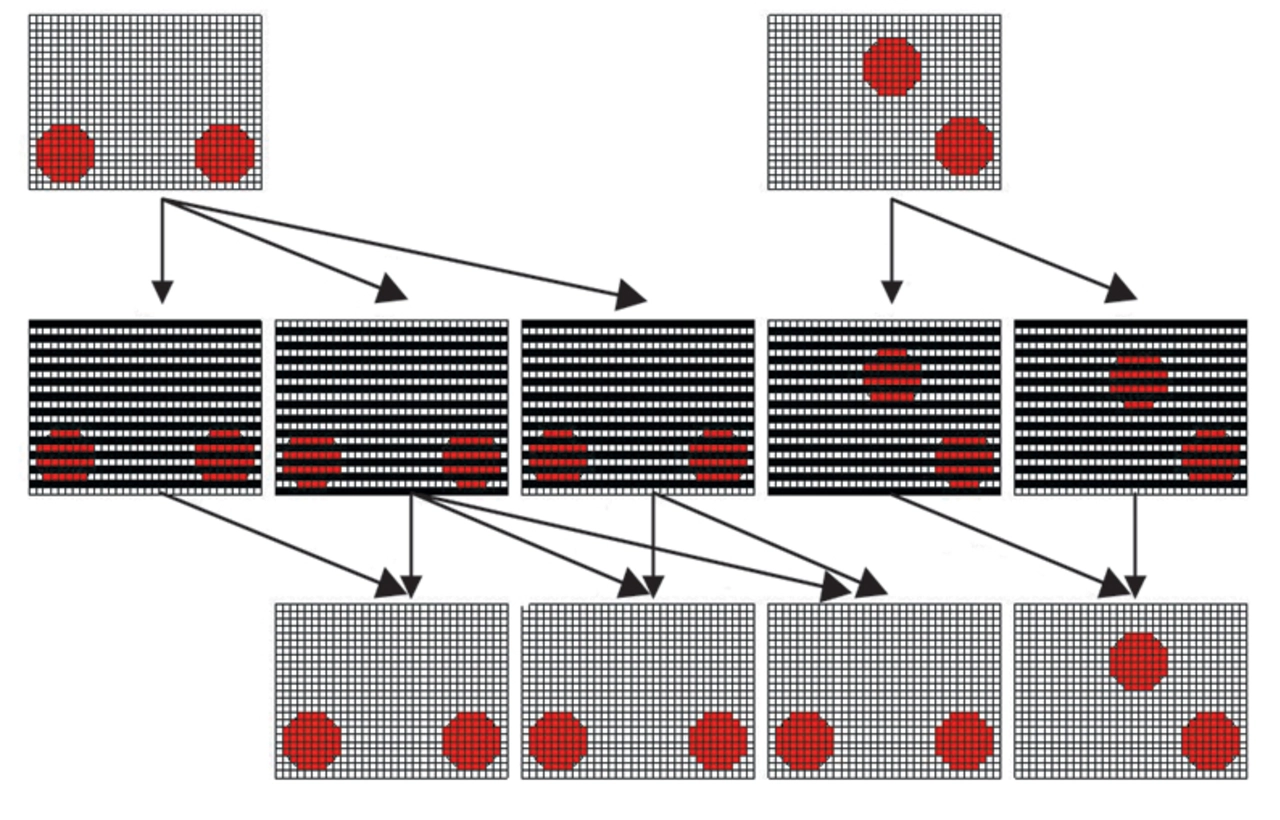

Statt des simplen 3:2-Pull-downs bieten heute verfügbare Chips jedoch eine intelligente Alternative: das Konvertieren der 24 bzw. 25 Vollbilder in 50 bzw. 60 oder mehr Vollbilder durch Erzeugen der dazu fehlenden Zwischenbilder, die korrekt positionierte Objekte enthalten und dadurch einen stetigen Bewegungsablauf erzeugen (Bild 7). Besonders bei Bewegung vor statischem Hintergrund und Kameraschwenks und -zooms ist der Vorteil dieser Methode augenfällig. Wer einmal den direkten Vergleich gesehen hat, wird diese Funktion nicht mehr missen wollen. Es wird auch als „Motion-Compensated Upconversion“ bezeichnet.

Technologisch betrachtet, hat es dieser Ansatz jedoch in sich. Die Zwischenbilder werden ja nicht vom Sender übertragen und sind auch nicht auf der DVD gespeichert. Sie müssen also im TV-Empfänger in Echtzeit errechnet werden. Dazu benötigt man mehrere Vollbildspeicher und einen ausgefeilten Algorithmus, der zwei Originalbilder vergleicht, eine Bewegungsschätzung aller vorgefundenen Objekte vornimmt und dann – je nach der gewünschten Ausgangsbildfrequenz – ein oder mehrere Zwischenbilder mit bewegungskorrekten Objektpositionen errechnet.

Dieses Verfahren ist bereits in einigen Oberklasse-Geräten seit Jahren enthalten. Ständige Verbesserungen der Algorithmen resultieren inzwischen in einer erstaunlichen Qualität, die sich für das Fernseherlebnis in deutlicher Entspannung bemerkbar macht.

- Nur bei Bedarf

- Von der Bildröhre zum Flachdisplay

- TruSense Motoransteuerung

- Nur bei Bedarf

- Nur bei Bedarf

- Nachleuchtende und vordenkende Displays