Tuner im Fahrzeug auf DVB-T2 umstellen

TV-Empfang in HD-Qualität

Fortsetzung des Artikels von Teil 1

Mobiler und stabiler Empfang

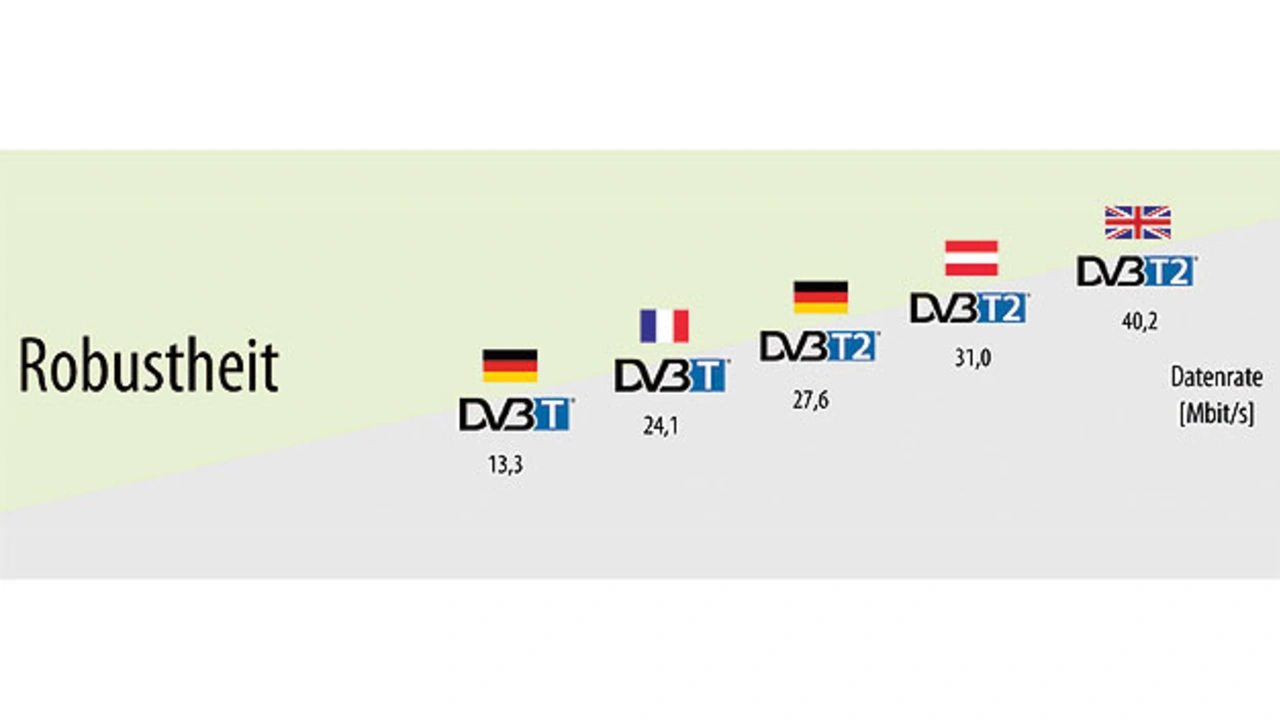

Verglichen mit DVB-T bietet DVB-T2 wesentlich mehr Einstellmöglichkeiten, um die Übertragung auf die unterschiedlichen Anforderungen Robustheit und Datenrate zu optimieren. Diese beiden Leistungsmerkmale sind jedoch gegenläufig: Bei maximaler Robustheit sinkt die verfügbare Datenrate und umgekehrt. Mit Blick auf die bestehenden DVB-T2-Ausstrahlungen in verschiedenen Ländern zeigt sich, dass die DVB-T2-Konfiguration in der Regel zugunsten einer möglichst hohen Datenrate gewählt wurde (Bild 2). Das erschwert den mobilen Empfang von DVB-T2, offeriert aber dem stationären Nutzer ein breiteres Programmangebot. So wurde in England die Datenrate von 40,2 Mbit/s mit den Parametern (32k FFT, 256QAM) gewählt, in Deutschland hingegen wird etwas mehr Wert auf Robustheit gelegt. Die Datenrate beträgt hierzulande 27,6 Mbit/s bei 32k FFT und 64QAM.

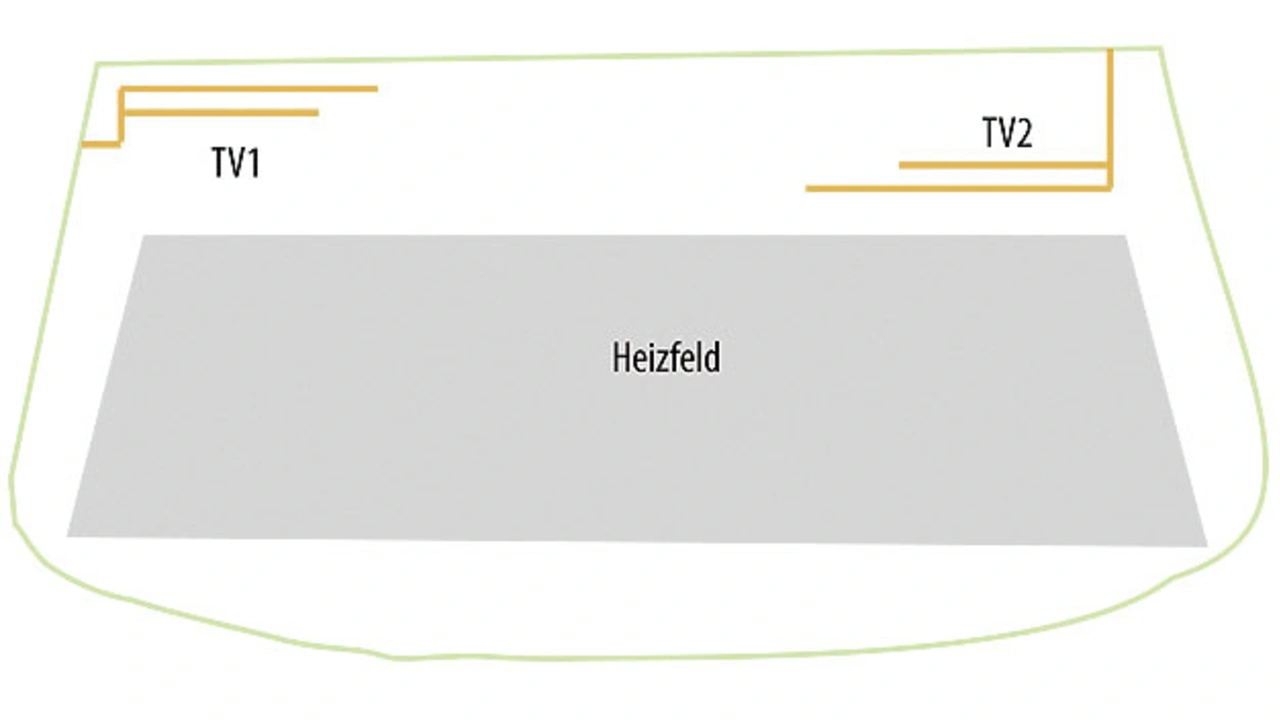

Neben Fading und Mehrwegeempfang kommt beim mobilen Empfang insbesondere der Doppler-Effekt zum Tragen. Mit zunehmender Geschwindigkeit – und damit größerem Doppler-Effekt – wird für fehlerfreien Empfang ein größerer Träger-Rausch-Abstand C/N benötigt. Das C/N gibt das Verhältnis von Trägersignal zu Störsignal an und ist somit ein Qualitätsmerkmal für das empfangene Signal. Mit steigender Anzahl an Empfangsantennen und mit geeigneten Diversity-Algorithmen lässt sich der Doppler-Effekt in gewissen Grenzen kompensieren, sodass auch bei höheren Geschwindigkeiten ein stabiler Empfang gewährleistet ist. Für einen stabilen DVB-T2-Empfang im Fahrzeug sind sowohl mehrere Antennen als auch mehrere Empfangspfade notwendig. Hier hat sich in der Praxis ein Diversity-System auf Basis von MRC (Maximum Ratio Combining) mit zwei bis drei Empfangspfaden bewährt. Mehr Empfangspfade verbessern den Empfang nur geringfügig, treiben jedoch die Kosten unverhältnismäßig in die Höhe. Wie viele Antennen man dabei einsetzt und wie man diese anordnet, beeinflusst die Empfangsqualität maßgeblich. Für einen effektiven Diversity-Empfang sollten die Antennen maximal dekorreliert sein, d.h. sich in ihren Empfangseigenschaften (Richtdiagramm) möglichst stark unterscheiden. Aufgrund von Vorgaben der Automobilhersteller zu Design und Bauraum kommen in der Regel integrierte Scheibenantennen zum Einsatz.

Jobangebote+ passend zum Thema

Bei Limousinen steht dafür meist nur die Heckscheibe zur Verfügung. Durch ein geeignetes Antennen-Layout lassen sich aber selbst unter diesen Bedingungen hinreichend dekorrelierte Antennen realisieren (Bild 3). Zwei bis drei Tuner empfangen den aktuellen Kanal, ein weiterer prüft im Hintergrund, welche alternativen Kanäle verfügbar sind und generiert die Senderliste für das Auswahlmenü in der Bedienoberfläche (User Interface, UI). Das stellt einerseits sicher, dass auch während einer längeren Reise immer eine aktuelle Liste der am jeweiligen Empfangsort verfügbaren Programme dargestellt wird. Andererseits ermöglicht das auch die automatische Senderverfolgung: Ein einmal gewähltes Programm lässt sich während der gesamten Reise verfolgen, da der TV-Empfänger automatisch die beste Empfangsfrequenz wählt.

Halbleiterbausteine für TV-Anwendungen

Neue Standards erfordern oftmals neue Hardware. Genauso verhält es sich bei DVB-T2. So erhöht DVB-T2 die Komplexität der Modulation (32k FFT, 256 QAM), und der Videodecoder muss den neuen Codec HEVC unterstützen. Die Kernfunktionen eines jeden TV-Tuner sind Tuning, Demodulation und Dekodierung von Video und Audio. Leistungsfähige, spezialisierte Bausteine aus der Unterhaltungselektronik sind zwar verfügbar, eignen sich aber nicht für die Fahrzeugumgebung. Sie erfüllen z.B. nicht die Anforderungen bzgl. erweitertem Temperaturbereich, Lebensdauer und Langzeitverfügbarkeit.

Gemeinsam mit Halbleiterherstellern hat Hirschmann daher für den TV-Tuner zwei automobiltaugliche Chips nach AEC-Standard entwickelt: Der Channel-Decoder verarbeitet frequenzselektiv HF-Signale und wandelt diese in einen digitalen Transportstrom (TS). Das Herz des TV-Tuner bildet ein SoC (System-on-a-Chip) von Fujitsu, das alle relevanten Codecs unterstützt (Video: HEVC, H.264, MPEG-2, AVS; Audio: MPEG, HE-AAC, Dolby) und auf dem die Hauptapplikation in einem Vier-Kern-Prozessor läuft.

Im Kontext von DVB-T2 ist besonders der neue Video-Codec HEVC wichtig, der Videodaten noch effizienter komprimiert als alle vorherigen Codecs. Mittels HEVC lässt sich zum Beispiel gegenüber H.264 die Datenmenge um etwa die Hälfte reduzieren. Aktuell wird in Deutschland über DVB-T lediglich die Standardauflösung (SD) mit maximal 720 × 576 Bildpunkten übertragen. Nach Ankündigung von ZDF, RTL und der Pro7-Gruppe strahlen diese ihre Programme in Zukunft über DVB-T2 in Full-HD-Auflösung mit 1080p50 (1920 × 1080 Bildpunkte) aus – das ist höher auflösend als das via Satellit übertragene HDTV. Die höhere Übertragungskapazität von DVB-T2 sowie die gestiegene Codier-Effizienz des Video-Codec HEVC ermöglichen das größere Programmangebot mit bis zu sieben Programmen pro Frequenzmultiplex und die höhere Bildqualität. Obwohl HEVC erst 2013 offiziell standardisiert wurde, hat Hirschmann den Codec bereits 2015 in einen serientauglichen TV-Tuner integriert. Der Wegfall von Frequenzbereichen, die bisher für TV zur Verfügung standen, stellt bei der Einführung von DVB-T2 eine besondere Herausforderung für die Automobilhersteller dar. Diese resultiert aus den regional unterschiedlichen Zeitfenstern bei der Umstellung. Während ein Land den frei gewordenen Frequenzbereich bereits für LTE nutzt, kann ein anderes Land diesen noch für DVB-T nutzen. Der TV-Empfänger im Fahrzeug muss mit diesen unterschiedlichen Situationen umgehen können und abhängig von Zeitpunkt und Land bestimmte Frequenzen entweder unterdrücken oder empfangen. Eine flexible Lösung des Problems besteht aus schaltbaren Filtern, die in jeden Antennenpfad eingefügt werden und die sich per Software steuern lassen. Anhand welcher Kriterien geschaltet werden soll, entscheidet der Automobilhersteller.

Empfang verschlüsselter Inhalte

Nach aktuellem Stand werden in Deutschland die öffentlich-rechtlichen Sender via DVB-T2 frei empfangbar sein, während die privaten Sender ihre Inhalte verschlüsseln werden. Die Freischaltung erfolgt durch ein CAM (Conditional Access Module) des entsprechenden Betreibers. In Deutschlands Nachbarländern werden andere Modelle verfolgt: So sind zum Beispiel in Österreich alle Programme auf DVB-T2 verschlüsselt – in England hingegen sind alle DVB-T2-Programme frei empfangbar (Free-To-Air).

Um das CAM anbinden zu können, wird die standardisierte Schnittstelle „Common Interface Plus“, kurz CI+, benötigt. Wird die CI+-Schnittstelle direkt im TV-Empfänger integriert, ist zu beachten, dass diese für den Kunden zugänglich sein muss. Schließlich muss er sein CAM selbst an den TV-Empfänger anschließen oder möchte eventuell einmal den Betreiber wechseln. Alternativ dazu ist auch eine externe Lösung möglich. Die CI+-Schnittstelle wird in einem eigenen Gerät, dem CAM-Leser, implementiert und dann per USB-Kabel an TV-Empfänger angeschlossen. Das vereinfacht die Bauraumsuche für den Automobilhersteller für beide Geräte, da nur die CAM-Aufnahme für den Kunden zugänglich sein muss. Der TV-Empfänger kann, wie in der Vergangenheit üblich, an verborgenen Stellen im Fahrzeug untergebracht sein. Ein weiterer Vorteil: Der CAM-Leser ist nun optional und muss in Ländern wie z.B. England nicht mitbestellt werden. Weiterhin ist zu beachten, dass die entschlüsselten HD-Programminhalte nicht ungeschützt weiter im Fahrzeug verteilt werden dürfen. In der Regel kommuniziert der TV-Empfänger mit einer Head Unit, die alle Audio- und Video-Quellen verwaltet und das Display ansteuert. Die durch das CAM entschlüsselten Daten werden auf dem weiteren Weg durch das Fahrzeug lokal verschlüsselt und damit vor möglichen Zugriffen geschützt. Welche Verschlüsselungsverfahren eingesetzt werden, hängt vom verwendeten Bussystem ab. Für MOST ist DTCP spezifiziert, während bei Automotive Ethernet auf HDCP gesetzt wird.

Die Autoren

| Dipl.-Ing. (FH) Steffen Lang, MBA |

|---|

leitet seit Anfang 2014 das Produkt-Management bei der Hirschmann Car Communication GmbH. Nach dem Studium der Nachrichtentechnik an der Hochschule Esslingen arbeitete Lang fast sieben Jahre bei Bose an Audio-Systemen für die Automobilindustrie. Anschließend begann er sein MBA-Studium am Babson College in Massachusetts, welches er 2012 abschloss. Danach war er zwei Jahre lang als Produkt-Manager für die Festo AG & Co. KG tätig. |

| Dipl.-Ing. Christian Schwarz |

|---|

ist seit 2014 bei Hirschmann im Bereich Technology and Innovations für die projektübergreifende Erarbeitung von Grundlagenthemen zuständig. Nach einem Studium der Nachrichten- und Hochfrequenztechnik an der TU Berlin wurde er 1997 Entwicklungsingenieur bei Hirschmann Multimedia, 2002 wechselte er zu Hirschmann Car Communication. Dort war Schwarz maßgeblich an der Entstehung des ersten mobilen Hybrid-TV-Empfängers für einen Automobilhersteller beteiligt. |

- TV-Empfang in HD-Qualität

- Mobiler und stabiler Empfang