Projektion mit Flüssiglinse

Head-up-Display in 3-D

Fortsetzung des Artikels von Teil 1

Head-up-Display in 3-D

Head-up-Display in 3-D

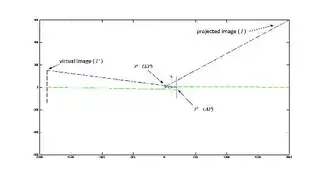

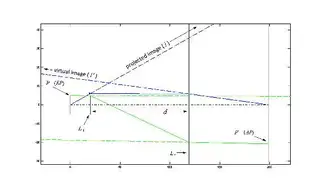

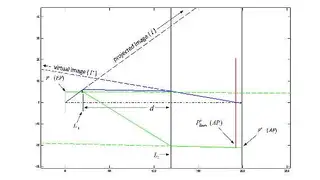

Bild 4 zeigt eine Übersicht über den Entwurf erster Ordnung mit den Haupt- und Randstrahlen. Um ein 3-D-System mit Depth-fused-Technik auf zwei Bildebenen zu realisieren, wird die Fokalebene des optischen Systems mit hoher Geschwindigkeit verschoben. Da der mechanische Aufbau unverändert bleiben soll, bleiben als einzige Parameter die Brennweiten der Linsensysteme.

Weil das zweite Linsensystem (L2) in einer realistischen Umsetzung durch den oben genannten Freiformspiegel unveränderlich ist, wird die Brennweite des ersten Linsensystems (L1) durch eine Flüssiglinse in Kombination mit einem geeigneten Linsensystem variiert. Ein Umstellen der paraxialen Abbildungsdaten eines vorgegebenen optischen Systems gemäß Gleichung (6) ergibt die Brennweite.

(6)

Um die Verschiebung der Bildweite um die genannten 250 mm zu erreichen, muss die Brennweite des ersten Linsensystems auf f‘1,Zoom = 19,49 mm geändert werden. Durch das Verändern der Brennweite ändert sich allerdings auch die Lage der Austrittspupille des optischen Systems. Bild 5 zeigt das Ergebnis der Veränderung der Bildweite, dort ist die neue Lage der Austrittspupille in Rot dargestellt. Die Verschiebung ist gering und deshalb akzeptabel.

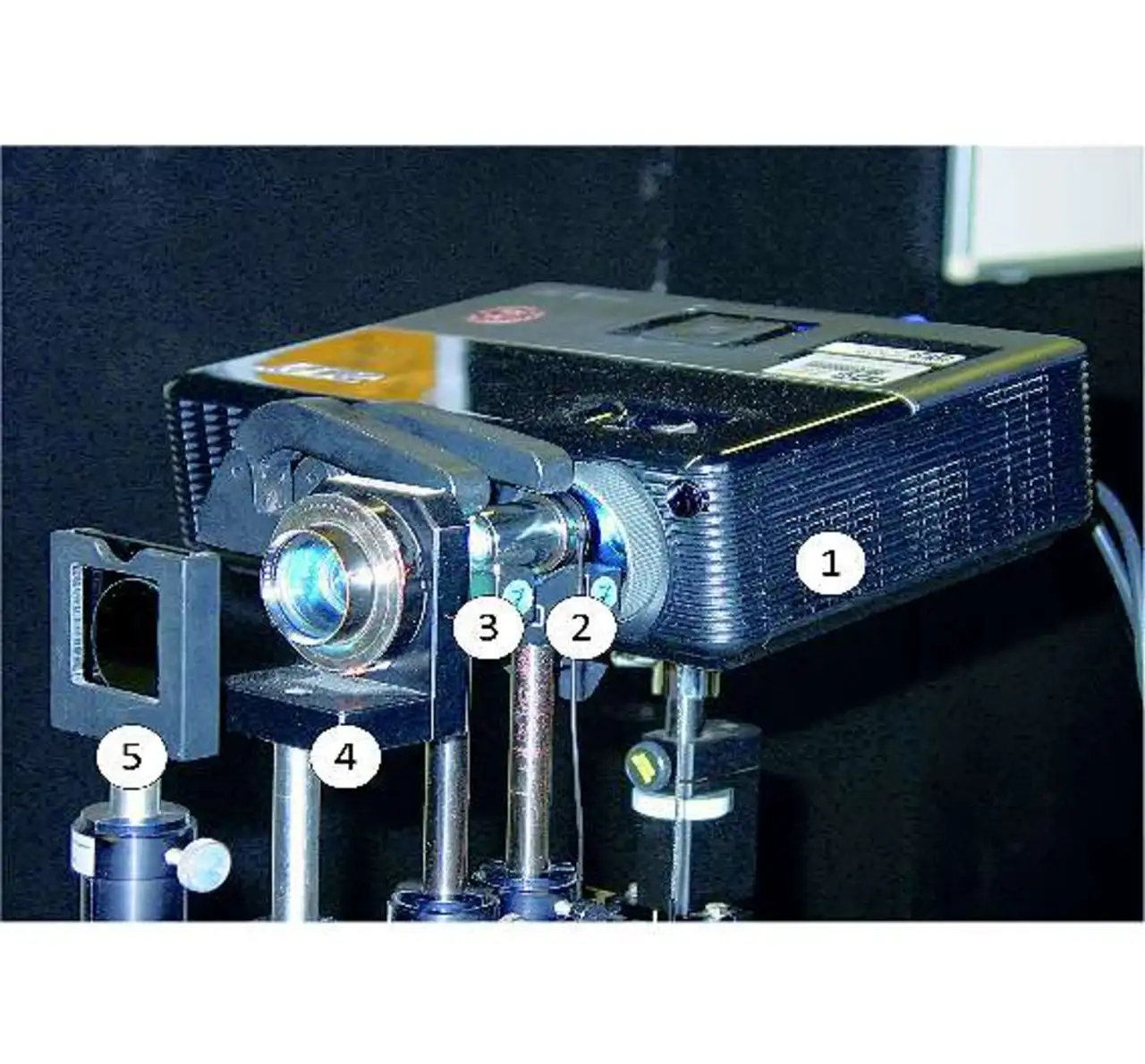

Laboraufbau des Head-up-Displays

Für eine erste Machbarkeitsstudie des 3-D-Head-up-Displays auf Basis der Depth-fused-Technik kamen ausschließlich kommerzielle Produkte und Bauteile zum Einsatz. Eine Kombination aus einer Flüssiglinse und einem Okular eines Mikroskops mit der Brennweite f‘Ok = 25 mm bildete das erste Linsensystem L1. Die Brennweite der Flüssiglinse beträgt f‘Li,Zoom = 103 mm für die Projektion in der Entfernung der hinteren Fokalebene und f‘Li = 109 mm für die Projektion in der Entfernung der vorderen Fokalebene.

Zwischen diesen beiden Werten wird die Brennweite der Flüssiglinse hin- und hergeschaltet, um das Depth-fused-3-D-Display zu verwirklichen. Ein Fotoobjektiv mit der Blendenzahl kOb = 2,8 bildet das zweite Linsensystem L2 mit der Brennweite f‘Ob = 80 mm. Mit diesen geringfügigen Änderungen im Vergleich zum Entwurf lässt sich die Machbarkeit der geforderten Funktion trotzdem zeigen, Tabelle 1 fasst die Parameter des Entwurfs und des Laboraufbaus zusammen.

Jobangebote+ passend zum Thema

| L1 | L2 | d |

||

|---|---|---|---|---|

| Optischer Entwurf |

f1=19,85 mm/19,49 mm Φ1=13 mm |

f2=82,67 mm Φ2=12 mm |

dL1L2=99,04 mm |

|

| Laboraufbau |

fLi=109 mm/103 mm ΦLi=10 mm |

fOk= 25 mm ΦOk=10 mm |

fOb=80mm |

dLLILOk=24 mm dLOkLOb=96mm |

Tabelle1 1: Parameter des optischen Entwurfs und des Laboraufbaus mit der Brennweite (f‘), dem Durchmesser (φ) oder der Blendenzahl (k) der Linsensysteme sowie dem Abstand (d) zwischen den Linsensystemen

Die Technik des verwendeten Projektors vom Typ »Acer P1203« beruht auf einem »Digital Light Processing«-Chip (DLP), einem optischem Halbleiter mit Millionen schwenkbar angeordneten, mikroskopisch kleinen Spiegeln. Als Bitstrom codiert, schaltet das am Halbleiter anliegende Bild jeden Spiegel mehrere tausend Mal pro Sekunde ein oder aus. Diese Technik macht Bildwiederholfrequenzen von 120 Hz möglich, dadurch kann der Projektor die Bilder für die beiden Fokalebenen nacheinander projizieren.

Die elektrisch einstellbare Linse EL-10-30 von Optotune besteht aus einer elastischen Membran und einem optischen Fluid. Ein elektromagnetischer Aktuator übt Druck auf das Fluid aus und verändert auf diese Art die Form der Membran. Dabei ist die Durchbiegung der Linse proportional zum Druck im Fluid. Durch das Anlegen einer elektrischen Spannung an den Aktuator lässt sich die Brennweite in einem Bereich von f‘ = +45 mm bis +120 mm verändern. Allerdings ist der Zusammenhang zwischen der Brennweite und dem Strom, der durch die Linse fließt, nichtlinear.

Ein maximaler Strom von I = 300 mA - dies entspricht einer Brennweite von f‘ = +45 mm - ist nicht zu überschreiten. Für die Anwendung im Laboraufbau wurden die Ströme für die geforderten Brennweiten auf ILi,Zoom = 44 mA für eine Brennweite von f‘Li,Zoom = +103 mm und ILi = 35 mA für eine Brennweite von f‘Li = +109 mm festgelegt. Zwei separate Stromquellen steuern die Flüssiglinse elektrisch an, die Synchronisation der Brennweite der Flüssiglinse mit dem projizierten Bild erfolgt auf Basis des Synchronisations-Infrarotsignals einer Shutterbrille, wie sie in einem verbreiteten 3-D-Videosystem zum Einsatz kommt.

Versuche und Ergebnisse

Mithilfe des Versuchsaufbaus testeten die Forscher das theoretische Konzept in statischen Anwendungen.

Dabei hielten sie die geometrischen Parameter des Laboraufbaus konstant und änderten die Bildweite nur durch das Anlegen eines anderen Stroms an die Flüssiglinse.

Bild 6 beschreibt den Laboraufbau des optischen Systems zur Verifizierung der theoretischen Überlegungen.

In ersten Versuchen wurde die Projektion eines Bildes in unterschiedlichen Abständen mit einer kalibrierten Kamera verifiziert und der Abstand (dCam) des wahrgenommenen virtuellen Bildes gemessen.

Tabelle 2 listet die Ergebnisse der Versuche und die Parameter der Flüssiglinse und des Messaufbaus auf.

Die Unterschiede zwischen den virtuellen Bildweiten verglichen mit dem Entwurf resultieren aus der Abänderung der Brennweite des Laboraufbaus im Vergleich zum Entwurf.

| fLi | ILi | Sp | dCam |

|

|---|---|---|---|---|

| Vordere Bildebene |

fLi=109 mm |

ILI=35 mA |

Sp=90 mm |

dCam≈ -3000 mm |

| Hintere Bildebene |

fLi,Zoom=103 mm |

ILi,Zoom=44 mA |

dCam,Zoom≈-3300 mm |

Tabelle 2: Parameter und Ergebnisse der Messungen mit einer kalibrierten Kamera zur Bestimmung des Abstands zwischen dem Auge des Betrachters und der Bildebene (dCam = s‘-s‘P‘), dabei ist ILi der Ansteuerstrom zum Anpassen der Brennweite (f‘Li) der Flüssiglinse

Hinzu kommt, dass die Hauptebenen der kommerziellen Linsensysteme nicht exakt bekannt sind. Dies erschwert die Einstellung und das Messen des Abstands zwischen diesen Ebenen. Im dynamischen Bereich synchronisierten die Forscher die Bildwiederholfrequenz des Projektors (120 Hz) mit der Flüssiglinse und projizierten grafische Elemente entweder in der vorderen oder hinteren Fokalebene, um die Tiefenwahrnehmung zu überprüfen. Hierbei war der unterschiedliche Abstand der projizierten grafischen Elemente zum Betrachter nicht wahrnehmbar.

Bei einem weiteren Versuch wurde dann ein grafisches Element fünf Sekunden in der vorderen und danach fünf Sekunden in der hinteren Fokalebene projiziert. Im Moment der Verschiebung des Elements auf die hintere Fokalebene konnte der Betrachter eine Abstandsänderung erkennen. Schnelle Tiefenänderungen sind also alleine durch den Tiefenreiz Akkommodation wahrnehmbar.

Bei statischen Projektionen lässt sich die Tiefenwahrnehmung mit dem optischen System für ein Auge also nicht realisieren. Neben der Akkommodation (dem Fokussiervorgang der Linse) ist dazu zusätzlich die Vergenz notwendig, also die Veränderung des Winkels zwischen den optischen Achsen der Augen. Dieser weitere Tiefenreiz lässt sich durch ein zweites optisches System und die perspektivisch angepasste Darstellung der projizierten Elemente hinzufügen. Versuche dazu stehen noch aus.

Über die Autoren:

Christian Kuhmann ist Engineering Consultant bei ALTEN und Prof. Dr.-Ing. Peter Ott ist Professor für das Fachgebiet Technische Optik und Konstruktion an der Hochschule Heilbronn.

- Head-up-Display in 3-D

- Head-up-Display in 3-D