Was bringt Gigabit Ethernet?

Fortsetzung des Artikels von Teil 1

Latenzzeit deutlich kürzer

Neben der hohen Kanalkapazität bietet die Gigabit-Übertragung den Vorteil einer um 90 % kürzeren Telegrammlaufzeit. Hinzu kommt die Latenzzeit, die sich aufgrund der Durchleitung durch Switches sowie in den Ausgangs-/Eingangsqueues der angeschlossenen Geräte ergibt. Konkrete Messungen der Latenzzeit bei einer Übertragung mit 100 MBit/s sowie 1 GBit/s belegen, dass die Latenzzeit bei der Gigabit-Übertragung deutlich kürzer ist als bei der Fast-Ethernet-Übertragung. Darüber hinaus lässt sich zeigen, dass die Latenzzeit unabhängig von der Telegrammlänge konstant ist - und dies auch bei einer hohen Netzlast, also ab einer Auslastung der vorhandenen Bandbreite von rund 40 %.

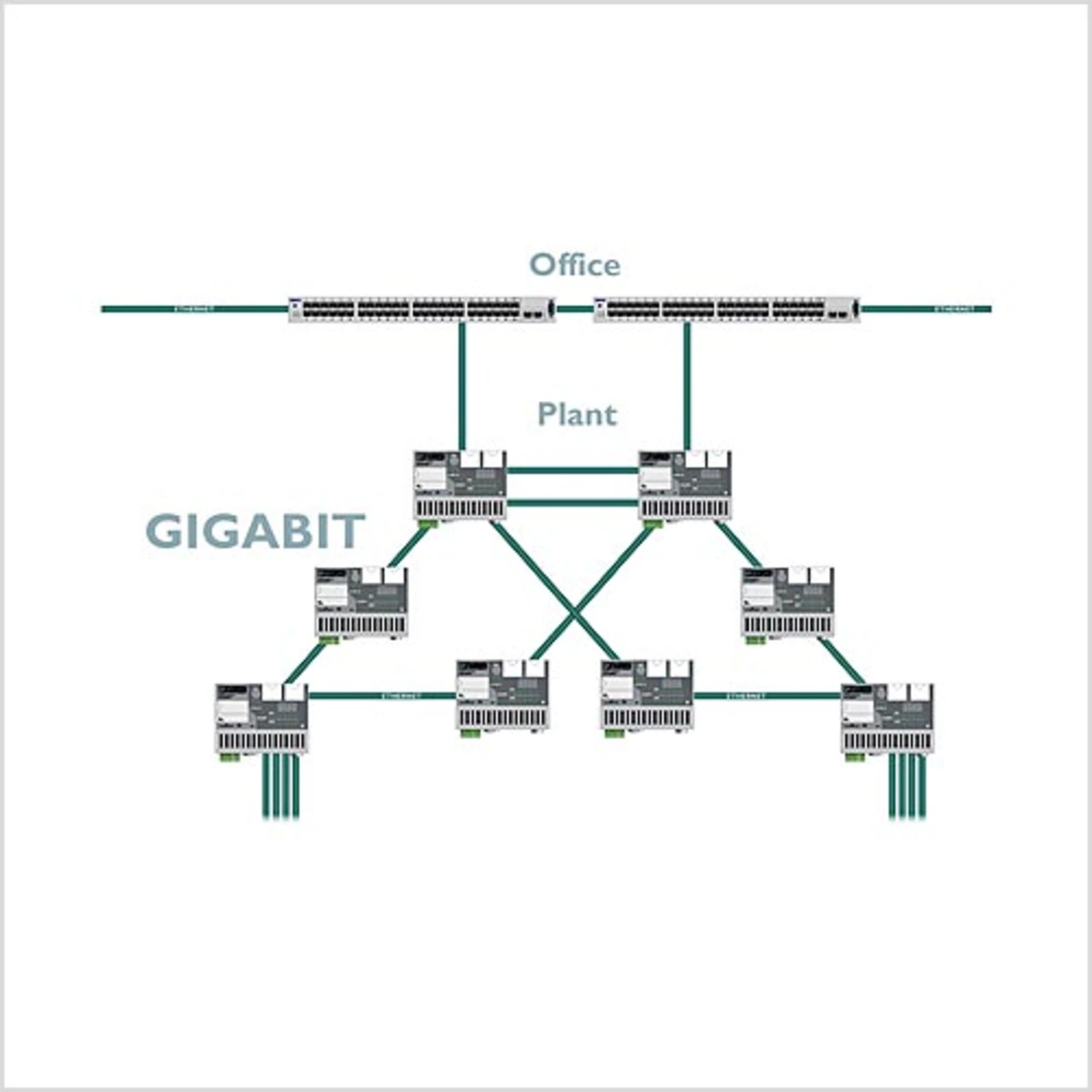

Gigabit-Ethernet bietet im Vergleich zu Fast-Ethernet die zehnfache Bandbreite respektive entsprechend kürzere Telegrammübertragungszeiten. Die Übertragung des längsten Ethernet-Rahmens von 1522 Byte belegt die Datenleitung für weniger als 13 µs. Daher ist Gigabit-Ethernet prinzipiell gut geeignet, sowohl die gewünschte Bandbreitenreserve zur Verfügung zu stellen, als auch Echtzeit-Daten der Automatisierung in kürzester Zeit zu übertragen. Vielfach ist das überlagerte IT-Netz von Produktionszellen bereits ein Gigabit-Ethernet- Netzwerk, so dass sich hieraus Schnittstellenanforderungen an die industrielle Infrastruktur ergeben. Mittlerweile stehen von verschiedenen Herstellern industrielle Gigabit- Switches zur Verfügung, die aber in der Regel die Gigabit-Übertragung lediglich auf den Uplink-Ports unterstützen.

Vor dem Hintergrund, dass industrielle Ethernet-Installationen bevorzugt dezentral ausgeführt sind - das heißt in Linien- oder Ringtopologie -, ergeben sich daraus diverse Einschränkungen im praktischen Einsatz: Neben den zwei Backbone-Ports können angeschlossene Endgeräte, die selbst über ein Gigabit-Netzwerkinterface verfügen - zum Beispiel leistungsfähige Datenserver in Logistikapplikationen - nicht direkt von der hohen Datenrate profitieren. Ebenso lassen sich T-förmige Verzweigungen oder Vermaschungen des Backbones nicht in Gigabit-Bandbreite ausführen. Neuere Switches wie der SMCS 8GT (managed) oder der SFN 8GT (unmanaged) von Phoenix Contact unterstützen hingegen die Gigabit-Übertragung auf allen acht Ports. Dies führt zu einer spürbaren Vereinfachung sowohl bei der Netzwerkplanung mit flexibler Topologiewahl als auch der Installation.

Gigabit versus Software-Features

Aus Sicht der Automatisierung ist die Komplexität einer managebaren Ethernet- Infrastruktur kaum noch zu beherrschen. Viele Anwender vergleichen Ethernet-basierende Automatisierungslösungen mit Feldbus-basierenden Lösungen und kommen zunächst zu der Einschätzung, dass ein Master/Slave-Verfahren mit zentraler Diagnose auf dem Master, limitierter Teilnehmerzahl sowie berechenbarer Bandbreitennutzung einfacher zu handhaben ist. Dies führt häufig zu der Entscheidung, den Wechsel zum Ethernet-Netzwerk zunächst mit einfachen, nicht managebaren Switches zu vollziehen. Auf diese Weise bleibt dem Anwender eine komfortable "Plug-and-Play"-Handhabung erhalten. Tauchen allerdings die ersten Kommunikationsprobleme auf, wird der Vorteil einer managebaren Infrastruktur mit ihren vielfältigen Diagnose- und Filtereigenschaften deutlich. Jedoch gilt es, alle diese Funktionen zunächst richtig zu administrieren, was wiederum ein gewisses Expertenwissen voraussetzt - zum Beispiel bei der Einrichtung von VLANs (Virtual Local Area Network) oder der Filterung von Mulitcast-Datenströmen.

Im Prinzip sind all diese Software-Mechanismen nur erforderlich, um das Netzwerk oder einzelne Segmente vor einer zu hohen Datenauslastung zu schützen. Wird das Netzwerk statt dessen komplett auf eine Gigabit-Übertragung umgestellt, steht direkt die zehnfache Bandbreite zur Verfügung. Berücksichtigt man zudem, dass die Bandbreitenauslastung bei Automatisierungsanwendungen mit Fast-Ethernet typischerweise zwischen 5 bis 10% liegt, wird deutlich, wie viel Reserve in heutigen Netzwerken steckt. In diesem Zusammenhang ist daher auch von Overprovisioning - der Überversorgung - die Rede. Damit stellt sich die Frage, ob die Software- Funktionen zur Abschottung von unerwartetem Datenverkehr überhaupt angemessen sind. Da sich diese Frage sicherlich in vielen Fällen aufgrund der grundsätzlich geringen Auslastung verneinen lässt, führt spätestens der Einsatz einer Gigabit-Datenübertragung zu einer beträchtlichen Reduzierung des Administrationsaufwands - gleichbedeutend mit einer quasi "Plug-and-Play"-Handhabung des Ethernet-Netzwerks.

Zusammenfassend lässt sich festhalten: Die Einführung einer Gigabit-Übertragungsrate in der Automatisierung stellt heutzutage weder aus Sicht der Verkabelung noch aus Sicht der Gerätetechnik ein Risiko dar. Infrastrukturkomponenten mit ein oder zwei Gigabit-Ports gestatten den Anschluss von Produktionsnetzwerken an moderne Office-Netzwerke. Infrastrukturkomponenten, die eine Gigabit-Übertragung sogar auf allen Ports unterstützen, ermöglichen darüber hinaus die Integration von Endteilnehmern mit hohem Datenaufkommen wie Servern oder Kameras. Zudem sind Gigabit-basierende Automatisierungsnetzwerke leichter zu administrieren, da sie aufgrund der überdimensionierten Bandbreite weniger oder gar nicht auf Filtermechanismen oder Segmentierung angewiesen sind.

Im Bereich der Backbone-Anbindungen sind heute bereits Gigabit-fähige Endgeräte sowie eine geeignete Infrastruktur im Einsatz. Die kupfergebundenen Lösungen lassen sich in Verbindung mit Gigabit-fähigen Automatisierungsnetzwerken problemlos nutzen. Im Bereich der optischen Übertragung erfordert der Umstieg auf Gigabit jedoch neue Hardware

| Oliver Puls Oliver Puls ist Leiter Netzwerktechnik im Geschäftsbereich Automation Systems bei Phoenix Contact, Blomberg. |

| Michael Peter ist Mitarbeiter der Entwicklung Hardware bei Phoenix Contact, Blomberg. |

- Was bringt Gigabit Ethernet?

- Latenzzeit deutlich kürzer