Cloud-orchestrierte Subscriptions

Abomodelle erobern die Industrie

Fortsetzung des Artikels von Teil 1

Falsches Verständnis von Besitz und Eigentum

In vielen Führungsetagen herrscht eine starke Abwehrhaltung gegenüber einer Cloud-basierten Digitalisierung des eigenen Geschäftsmodells, die fatal an die Haltung der deutschen Unternehmen in den 2010er-Jahren erinnert. Damals bescheinigte unter anderem eine Studie der OECD deutschen Unternehmen eine zu zögerliche Haltung, wenn es darum ging, die Chancen der Digitalisierung zu ergreifen. Denn zu diesem Zeitpunkt herrschte bei vielen Unternehmen, seien es KMU, große Konzerne oder Hidden Champions, die Meinung vor, dass man sämtliche Software und IT in den eigenen Räumen behalten müsse, um unabhängig zu sein.

Diese Zurückhaltung spürten auch Cloud-Vorreiter wie Adobe, die als einer der ersten Softwareanbieter vom Lizenz- auf das Abo-Modell umstellten und zu Beginn dieser neuen Ära mit Unverständnis seitens der Kunden, aber auch der Analysten sowie Umsatzrückgängen zu kämpfen hatten. Doch nach drei Jahren wendete sich das Blatt: Die Umsätze stiegen wieder an und erreichen heute 4,4 Milliarden US-Dollar im zweiten Quartal 2022. Zum Vergleich: 2008 waren es 3,5 Milliarden US-Dollar – pro Jahr.

Nicht alles selbst managen wollen

Heutzutage gehört die Cloud zum Standard-Tool fast aller Unternehmen, und es scheint unverständlich, warum viele Verantwortliche selbst beim Thema Digitalisierung so lange mit dem Einstieg in die Cloud-Technologie gezögert haben. Doch die Argumente klingen damals wie heute ähnlich: Sie reichen von »Das haben wir noch nie gemacht« über »Das brauchen wir nicht« bis hin zu »Das können wir alles selbst managen« oder »Wir warten, bis unser ERP-Anbieter uns ein entsprechendes Modul zur Verfügung stellt«.

Oft sind es auch große Unternehmen, die eine unzusammenhängende und letztlich erfolglose Digitalisierungsstrategie verfolgen und damit massive Verluste produzieren, die langfristig die Zukunftsfähigkeit gefährden können. Daher verwundert es nicht, dass unter diesen Voraussetzungen laut einer Studie der Unternehmensberatung McKinsey lediglich 16 Prozent aller Unternehmen ihre Digitalisierungsprojekte abschließen können. Der gefährliche Hang, eigene Lösungen entwickeln zu wollen, anstatt auf die Expertise etablierter Anbieter zu vertrauen, wirkt sich negativ auf die Innovationsfähigkeit der betroffenen Unternehmen aus.

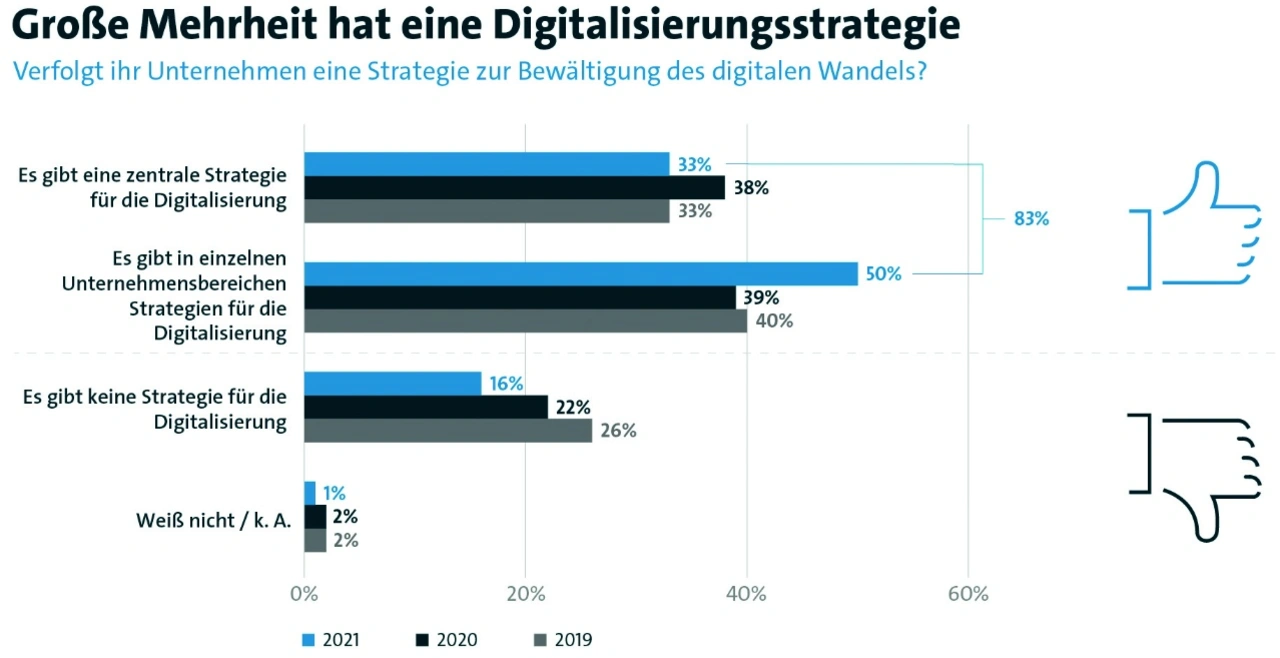

Eine Studie des Branchenverbands Bitkom von Anfang 2022 zeigt zwar, dass mittlerweile 83 Prozent der befragten Unternehmen über eine Digitalisierungsstrategie verfügen. Dieser Wert ist aber mit einer gewissen Vorsicht zu genießen, denn er umfasst sowohl Unternehmen, die über eine zentrale Strategie zur Digitalisierung verfügen (33 Prozent), als auch Firmen, die diese lediglich in einzelnen Unternehmensbereichen umsetzen (50 Prozent).

Weil diese Werte 2020 noch bei 38 bzw. 39 Prozent lagen, ist der Anteil derjenigen Unternehmen, die auf eine ganzheitliche Digitalisierungsstrategie setzen, sogar zurückgegangen. Insgesamt ist seit 2019 ein erfreulicher Zuwachs von 10 Prozent bei den Unternehmen festzustellen, die über eine solche Strategie verfügen. Kein Wunder, verbinden doch 95 Prozent der Umfrageteilnehmer die Digitalisierung überwiegend oder ausschließlich mit Chancen für ihr Unternehmen.

Eine neue Unternehmenskultur ist unabdingbar

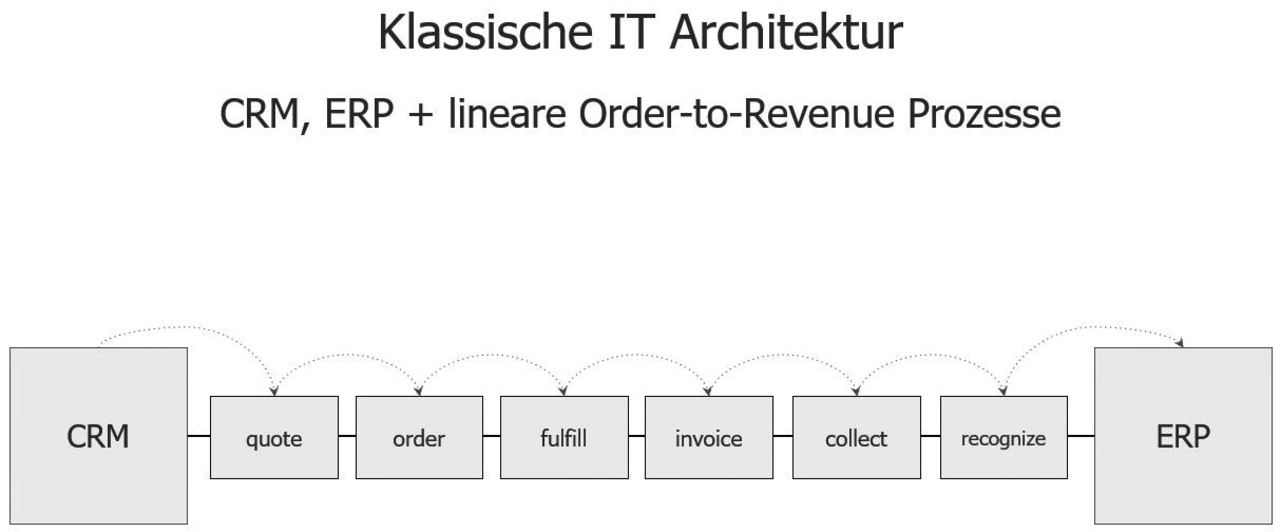

Um diese Gelegenheit, mehr Umsatz zu erwirtschaften und mit der Monetarisierung der Digitalisierung neue Geschäftsfelder voranzutreiben, erfolgreich zu nutzen, ist mehr als eine neue IT-Infrastruktur nötig. Es geht darum, eine neue Unternehmenskultur zu etablieren. Nicht mehr das Produkt steht im Mittelpunkt des betrieblichen Handelns, sondern der Abonnement. Damit einher geht eine Abkehr von linearen Prozessstrukturen in Entwicklung, Fertigung, Vertrieb und Administration.

Vielmehr gruppieren sich diese Bereiche in einer allumfassenden 360-Grad-Sicht um die Bedürfnisse und Wünsche des Kunden herum. Produkte werden nicht mehr so, wie sie sind, an alle Kunden verkauft (One-fits-all-Strategie), sondern sollen die jeweiligen aktuellen Bedürfnisse passgenau abdecken. Und wenn die »As-a-Service«-Leistungen dies tun, resultieren daraus wiederkehrende Einnahmen (Recurring Revenues), die besser prognostizier- und planbar sind und dem Unternehmen damit zu mehr finanzieller Stabilität verhelfen als die eher zufällig auftretenden Einzelverkäufe der traditionell-linearen Unternehmensführung.

- Abomodelle erobern die Industrie

- Falsches Verständnis von Besitz und Eigentum

- IT-Struktur muss aufgebrochen werden